内藤礼——minima aethetica

「内藤礼 生まれておいで/生きておいで」展を観て

東京国立博物館 6月25日(火)〜9月23日(月・休)

ポスター

01-1 「実森」での「朝どり」

ボクは今朝、夜がまだすっかり明けないうちに、ハハさんとネネさんといっしょに、うちからそうとおくはなれていないほそながい「実森」のほうへ「朝どり」にでかけました。「実森」はまだうすぐらく、じめんの土やおち葉がしめっていて、木の葉や草むらには朝つゆが小さくまるまっていて、ふんだりふれたりすると、足うらもうでも、ひんやりとぬれるのがきもちいい。ネネさんは手なれたもので、もうすぐにもくもくと赤い「実」をフジづるかごにつみはじめ、ハハさんはボクに「だいだいいろはいいけれど、黄いろはつんではだめよ」と、ちゅういする。「なんで?」ときくと、「黄いろはね、まぼろしなの」と、ハハさん。「でも、見えるよ、ほら、あそこ」「そうね、でもね、まぼろしなのよ†」「青はいい?」「青ならいろのこいものをえらぶといいよ。わたしがさきにあじみをするから、つんでもたべてはだめよ」とハハさん。かたにたすきがけしたフジづるかご(ジジさんがあんで、ボクにくれた)に、いろのこい青の小さな「実」を一つぶ、二つぶ、三つぶ、四つぶと、つんであるく。

「実森」のへりにはほそく白いまっすぐな川が、はがされた白いけものの毛がわのようになってながれているような、ながれていないような。川おもにはなにか、おそなえもののようなものがのせてある。見ようとしてあたまをさげるとひたいがゴツンとなにかにぶつかる。とうめいなかたいものがこちらと川のさかいめにある。「あれはなに?」とハハさんにきくと、「あれはね、おはなしの川、死んだ人とまだ生まれていない人とがおはなしする川」と、うしろから声がする。「ちかづいてよく見ておいき」。ハハさんがすこしとおくなったから、フジづるかごの小さなこい青の実をひとつぶを口にふくんだ。ちょっとまよったけれど、まえばでかんで、川をのぞきこんだ。しぶあまいしるがしたのうらにたまる。「死んだ人とまだ生まれていない人とのおはなしの川」には、ちょうどボクの手のひらほどのおおきさの土のかたまりや、のぼるのかおりるのかわからない、きれいなもようのまわりかいだんがうつりこむ、二つにおれたちいさな銀の板などがならんでいて、ボクはもう「朝どり」の手をとめて、白い川おもにならんでいるフシギな小さなものたちをじっと見つめていったりきたりした。川の手まえには、ほそいこえだが一本、地めんにさしてある。そばには小さい石がふたつ。「ハハさん、これはなに?」。ハハさんにはもうボクの声がとどかないようだ。ハハさんとネネさんはずっとさきにすすんだのかな。たぶんこれは、チチさんのいう「しるし」じゃないかな。チチさんはいつもボクにいう。「小さな『しるし』を見のがすな」。

†池谷裕二『夢を叶えるために脳はある——「私という現象」、高校生と脳を語り尽くす』の「3-20 黄色は脳が生み出した幻覚」(p.444)(講談社、2024年3月26日 第1刷発行)より。

7月4日(木)、東京上野、朝10時。東京国立博物館で開催されている内藤礼さんの展覧会「生まれておいで/生きておいで」を、友人の川畑battie克行氏と一緒に観覧した。30年以上前に結成したArt Club「ブレスコンテンポラール」の会報『魴鮄』の名にちなみ、こうした二人でのArt鑑賞のことを「DUO HOBO」と呼んでいる。一人の場合は、「SOLO HOBO」。

01-2 平成館企画展示室(第1会場)

まずは、平成館企画展示室へ。作品の配置図と個々の作品のタイトルなどが書かれたリーフレットをいただき、中へ入る。薄暗く細長い部屋には、色とりどりの小さな毛糸玉が幾つも天井からテグスで吊るされている。ところどころ透明なガラスビーズも。ここは縄文時代の夜明け前の「採集の森」だろうか? カラフルな毛糸玉は幹や枝葉のない幻の樹木の実、ガラスビーズは雨粒や露? 細長い「森」の横には、よく日本画が展示されるような奥行1mほどの横長のガラス張りの空間が2つあり、それぞれ白いフランネルが敷かれていて、そこにポツポツと小さな作品が展示されている。

リーフレットの作品配置図と個々の作品名を照らし合わせながら見ていく。まず1番は「土版」とある。掌にのるほどの小さな土製品で、東京都品川区大井権現台貝塚で出土した縄文時代(後~晩期)の遺物、東京国立博物館の所蔵品だという。真ん中が少しくびれていて横に線刻があり、上下に丸い窪みがある。2番は「無題、フランネル、木、91×1460×30.5cm」、ガラス張りの細長い展示空間の台座そのものを指しているようだ。3番も「無題」で径6cmほどの白い大理石(マケドニア)の球。鳥類か爬虫類のやや大型の卵のように見える。4番も「無題」、ガラスビーズ、径0.1cm。5番は「母型」、アクリル絵具で白く塗られた25cm角ほどの四角いキャンバスボード。6番は「通路」、水色や紫の小さな模様がプリントされた8cm角ほどの布の上に、正方形の四隅の角を落とした縦長八角形の鏡が「<」の形に立てられていて、鏡には回り階段のように布の模様が映り込んでいる。7番は「世界に秘密を送り返す」と題された7cm角ほどの鏡……。

写真は以下のサイトを参照してください。

薄暗がりの中、リーフレットの小さな文字が読みづらい。一旦、外に出て、個々の作品名を予習してから再入場しようと、おじさん二人は出口から出て、ちょうど通路にあった革張りの重厚なソファに腰掛け、「これがここ」「これはここ」と作品配置図と作品名を照らし合わす。

細長い展示室の両サイドにあったグレーのボードのようなものは、19番と23番の「窓」という作品だとわかる。ほとんど同じ大きさに見えたが、入口側(図面右)の19番は193.7×137.1cm、出口側の23番は204.8×145cmと、出口側の「窓」の方が縦横10cmほどサイズが大きくなっている。入口側の21番は「無題」、テグスで吊り下げられた径1.5cmのガラスビーズ、20番は「世界に秘密を送り返す」と題された径1cmほどの小さな円形の鏡、もう一度21番があり、22番は小さな「鈴」で、これもテグスで吊るされている。出口側(図面左)の24、25、26番、はそれぞれ入口側の20、21、22番に呼応している。

さて、もう一度入ろうと、出口側から再入場しようとすると監視係の方に「あちらの入口から」と止められた。ああそうか、縄文の森には道順があって守らないといけないんだな、と了解する。細長いガラス張りの左右2つの展示空間には、それぞれ小さな作品が対称的な位置に並べられているようだが、微妙に異なっている。右側1番の縄文時代の「土版」に対応する左側12番の位置にはシルクオーガンジーという素材でできた空気袋のようなものがあり、「死者のための枕」と題されている。右側5番の「母型、2007、キャンバスボードにアクリル絵具、27.5×22×0.5cm」は、左側15番の位置に同じのものが、右側6番の「通路」も、ほぼ対応する左側16番の位置に同様のものがある。右側9番の「枝(大森貝塚遺跡公園)」も、ほぼ対応する左側18番の位置に同じようなの小枝があるが、右側10番の「石(大森貝塚遺跡公園)」2つは、左側には置かれていない。この石は、細長い森を訪れた人が一つ持って、出口側の同じ場処に置いていくような目印ではないか。戻るときにはその石を入口側の同じ場処へ返しておく?。

この平成館企画展示室の細長い空間のインスタレーションは、縄文時代の「採集の森」を連想させた。2つのガラス張りのフランネルを敷かれた空間は川のように思えて(途中で途切れてはいるが、リーフレットのキャプションによると全長1460cmとあるので、一続きのものを考えられているのだろう)、そこで死者たちと未誕の者たちが「通路」と題された鏡に映る回り階段を昇降して交流する場処のように感じられた。ということで、5、6歳のボクが母と姉とともに夜明け前の「実森」へ「朝採り(採集)」に出かけるという小さな話01-1を書いてみた。

02-1 「猪鹿の森」、森の「まぶた」

今朝、ボクはジジさんとチチさんと3人で「猪鹿の森」へ出かけた。まだボクは狩りができない。ボクたち3人はまず森の入口の倒木に腰掛けてしばらく、じっと目を凝らし、耳を澄ます。「森の景色や匂いや音を体いっぱいに吸い込むように」とチチさんが言う。立ち上がって右手に歩むと猿の墓があった。村の若者がこの場で捕まえて可愛がっていたが、2年前に死んだ。若者は土で猿の象(かたち)を焼いて、猿と一緒に埋めたという。ブナの枝や石が供えられ、銀色の小さな四角い薄い板が吊るされている。チチさんがいつものように言う。「小さな『しるし』を見逃すな」。左に行くとまた何かの墓がある。毛玉や石や小枝が供えられ、ここにもまた小さな銀色の四角い薄板がぶら下がって揺れている。これは昔、ジジさんがチチさんくらいの歳に仕留めた鹿の墓で、ジジさんは今でも冬にはこの鹿の毛皮を着る。左前方へ進むと猪の墓がある。これはチチさんが初めて捕獲した猪の墓で、ババさんが作った土像と一緒に骨を埋めたそうだ。

やや引き返すように右手に進むと、空き地に倒れた樹の皮がきれいに剝がれていて、腰を下ろして休憩し、またじっと目を凝らし、耳を澄ます。「杖が一本ないな」とジジさんが言い、「仲間が一組、奥へ向かいましたね」とチチさんが返す。「小さな『しるし』を見逃すな」と言いたげに、チチさんが僕に目配せをする。

前方に鳥類か爬虫類か、見えない樹木の枝先に小さな白い卵を産みつけている。間を抜けて前進すると、幼い子のあしうらに押し付けて象ったような掌ほどの土の塊があった。幼くして亡くなった子の墓だろうか。ここには鴨の卵と、露の玉が供えられていた。左手へ進むと、鹿の骨が祀られている。ここにも小さな銀色の薄板。さらに前へ進むと横に細長い銀色の薄板が、僕の目線の高さより少し上に真っ直ぐに張り渡されている。まるで「通せんぼ」をしているかのよう。「これが今の森の左の『まぶた』だ」とジジさんが言う。右側へ進むと、森の右の「まぶた」。「お前のまぶたが『森のまぶた』を開く時、一緒に狩りに出かけよう」とチチさんが言う。僕は考える。森の両「まぶた」に僕の両まぶたをぴったり重ねたらな、今まで歩いてきた森の中の景色、臭い、音はすべて、僕の頭の中に入るってことになる。そしてこれらが森の両「まぶた」なのだとすれば、左右は反転し、ここから先が本当の森の頭の中ってことになる。

陽が傾いて森がいっそうざわめき始める。今日はこれで引き返す。猪の骨が祀られている。ここにも小さな銀色の薄板。「猪鹿の森」はいろいろな「まぶた」を持っている。ボクのまぶたが「森のまぶた」を開くには、もう少し時間が必要だ。

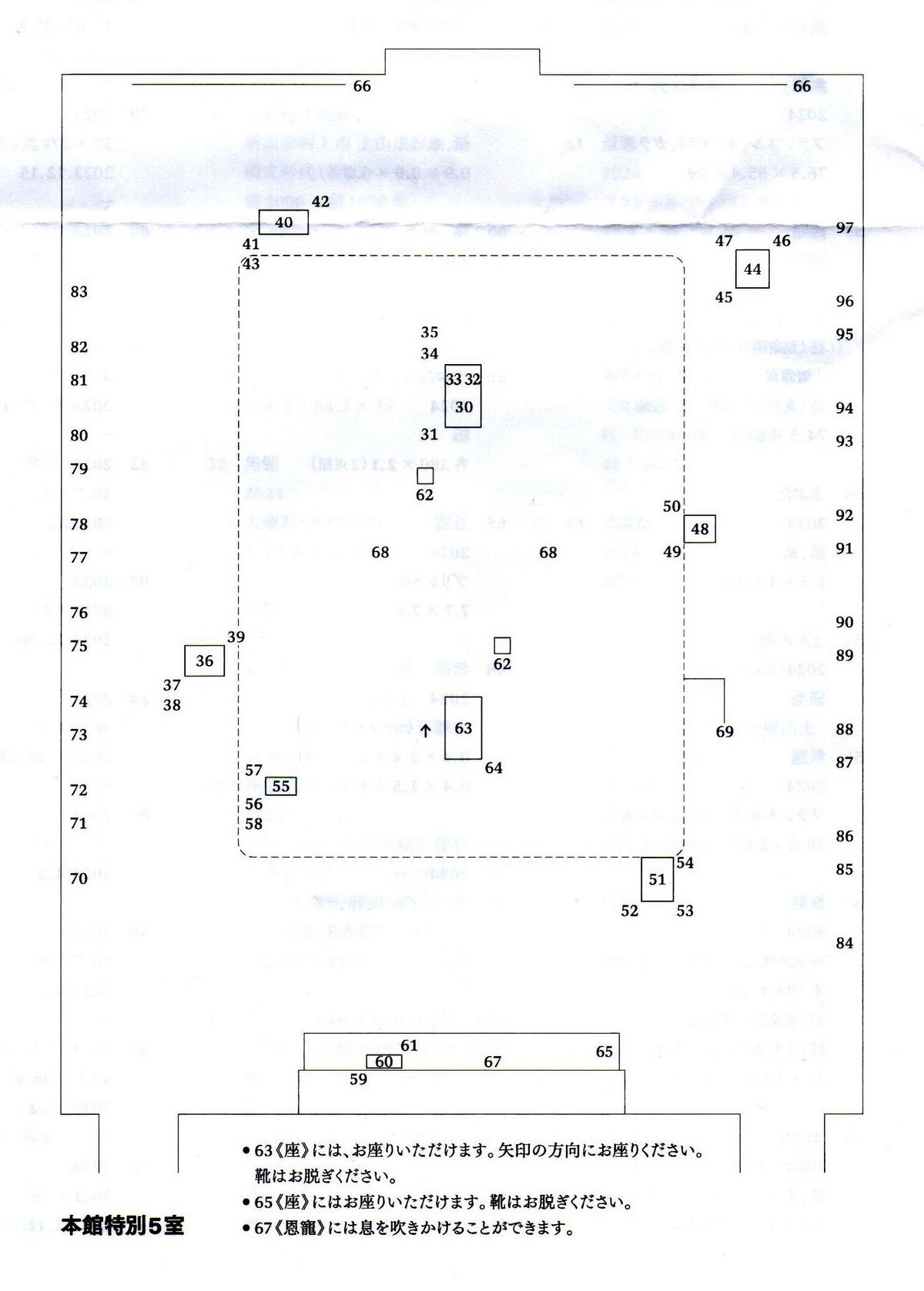

02-2 本館特別5室(第2会場)

平成館を出て、本館へ。特別5室はエントランスの重厚な大階段の裏手にあった。平成館企画展示室とは異なり、左右の窓から自然光が降り注ぐ広々とした空間に、木とガラス製の展示ケースが幾つか配置されている。どう見てゆけばいいのか。とりあえず、入口側の壁に設られた長い桐製の「座」に靴を脱いで上がってみる。67番は「恩寵」と題された8cm角ほどの裂(きれ)。息を吹きかけるとめくれる。61番は糸で吊るされた「まぶた」という1cm角ほどの銀色の紙。リーフレットには59番「無題、フランネル、木(ブナ)、ガラス」、60番「無題、キャンバスにアクリル絵具、木(キリ、サクラ)、大理石(マケドニア)、石(東京国立博物館)、枝(上野恩賜公園)、毛糸、糸」と記されてあるが、どのようなものだったかもうに記憶が薄れている。この空間の展示作品を見る上での予備知識のようなものだったろうか。

おじさん二人は会場内をうろうろする。もう観覧した順序などは覚えてないので、作品配置図で、白いフランネルが敷かれた木とガラス製の展示ケースに置かれていたものだけをリーフレットに基づいて記載しておく。

51番「猿形土製品、埼玉県さいたま市真福寺貝塚出土、縄文時代(晩期)・前1000〜前400年、長8.6×高4.2」

55番「とんの毛、2024(2001-2021)、猫毛」

36番「猪形土製品、青森県つがる市木造亀ヶ岡出土、縄文時代(後〜晩期)・前2000〜前400年、長7.2×幅2.9×高3cm」

63番「座、2024、木(キリ)、100×60×7.5cm」

30番「重要文化財、足形付土製品、新潟県村上市山上遺跡出土、縄文時代(後期)・前2000〜前1000年、長さ12.7×幅6.9cm」

40番「鹿骨、千葉県野田市山崎貝塚出土、縄文時代(晩期)・前1000〜前400年、(脛骨)長9.2×幅3.6cm、(寛骨)長7.3×幅4.2cm」

66番「まぶた、2024、紙、各縦2.1×横380cm(2点組)」

44番「猪骨、千葉県野田市山崎貝塚出土、縄文時代(晩期)・前1000〜前400年、(肩甲骨)長8.6×幅4.2cm」

48番「土製丸玉、茨城県阿見町阿見出土、縄文時代(後〜晩期)・前2000〜前400年、径3.5×厚3.0cm」

これら展示ケースのそれぞれに、「まぶた」と題される1cm角ほどの小さな銀色の紙が糸で吊るされていたり、東京国立博物館で採取された「石」や上野恩賜公園で採取されたサクラの小枝、マケドニア産の白い大理石球などが添えられている。

点線で囲まれている69番の空間域には、天井から幾つかのガラスビーズ(径0.3〜1.5cm)や鈴がテグスで吊るされており、それら全体が「母型」と呼ばれる。また、入口から向かって左右の壁面には、キャンバスにアクリル絵具を滲ませたような絵画が多数、配置されていて、「color beginning/breath」と総称されている。これらは森の息吹を写しとったものだろうか。それとも森自身がそこに息を吹きつけ、色を誕生させた画だろうか。

総じて展示作品の「小ささ」が印象的で、帰宅後、市村弘正氏の『小さなものの諸形態』(筑摩書房、1994年)という本を思い出し、読み返した。

——精神史覚え書き』

(筑摩書房、1994年)

▼微細なるものに目を向け、かすかな痕跡や細部に注意深くあることは、むろん現代が発明した方法ではない。それどころか、その方法はたとえば狩猟民にとって、死活にかかわる欠くべからざるものであったはずである。獣の消え去ろうとする足跡や微小なものの変化に対して、そこでは否応なく鋭敏でなければならなかっただろう。ミクロなものへの注意深さという「現代」が要請する認識の方法は、狩猟民的な生活の方法を今日の世界のなかに導入することでもあるのだ。

(同書冒頭のエッセイ「小さなものの諸形態 精神史の再測定のための覚書」より)

平成館企画展示室(第1会場)の様子から《「実森」での「朝どり」》という小さな話を書いて、それとの関連から本館特別5室(第2会場)での展示を想起し直すと、左右から自然光が差し込むあの明るく広々とした展示空間は、実は鬱蒼と樹木の生い茂る縄文時代の「狩猟の森」ではなかったかと思われてくる。獣の臭いや足跡、樹木の熱(いき)れ、葉擦れ、枝擦れの音、雨露、先人たちが跡付けた徴(しるし)に満ち満ちた縄文の森。そういうわけで、01-1で書いた5、6歳のボクが、11、12歳に成長し、祖父と父とともに「狩猟の森」を下見に出かける様子を小さな話02-1に書いてみた。

03-1 本館1階ラウンジ(第3会場)

本館特別5室を出て、本館を回廊のように取り囲む展示室を半周すると、ちょうど特別5室の裏手に1階ラウンジがある。瀟洒な形の窓から光が差し込み、夏の緑の庭が見える。周囲の壁面はアラベスク模様のモザイク。四角いタイルを敷き詰めた床面中央に木(キリ)製の「座」(60×70×4cm)が置かれ、その上に縦長のガラス瓶(径7.5×高11.9cm)が伏せられ、さらにその上に置かれた背が低めのガラス瓶(径6.7×高6.6cm)には水がギリギリまで張られている。この2つのガラス瓶と水が「母型」と題されている。また、壁面のモザイクには、径1cmほどの小さな鏡が4箇所、埋め込まれるようにしてあり、それらは「世界に秘密を送り返す」と題されている。この展示室のみ撮影が許可されていたので、写真を掲載しておく。

「母型」とは何だろう。平成館企画展示室(第1会場)で展示されていた「母型」は、キャンバスボードに白のアクリル絵具を塗っただけの25cm角ほどの四角い板2枚だった。これらは、本館特別5室(第2会場)の左右両壁面を飾っていた《color beginning/breath》を準備するための、つまり森の息吹を写しとるための、あるいは森自身が息を吹きつけ、色を誕生させるための「母型」だろうか。しかしなぜ、あのガラス張りの細長い展示空間に置かれていたのか。あの空間を「死者と未誕の者たちの交流の場」と想像するとき、「さあ、あなたたちの絵を描いて」と、死者たちが未誕の者たちに準備した白いキャンバスのようにも思える。

本館特別5室(第2会場)での「母型」は単体ではなく、縦1376×横1114×高507.3cmという広い空間域に幾つもの小さなガラスビーズや鈴が長いテグスで天井から吊り下げられているその総体を名指すものだった。それらは大地を潤す雨と雨音としてイメージしやすいが、なぜあの空間域に限られていたのかはわからない。

1階ラウンジ(第3展示室)の「母型」は、伏せられたガラス瓶とその上にのせられ、表面張力でギリギリ零れないほどに水を満たしたガラス瓶。これは、下の空の瓶から上の瓶へ水が少しずつ湧き出しているかのように思えた。揮発する水を絶えず補うかのように。

「世界へ秘密を送り返す」と題された径1cmほどの小さな円形の鏡は何だろう。平成館企画展示室(第1会場)では、入口側と出口側の二つの「窓」に同様のものがあった。覗き込んでも小さすぎて何も像は映らないように見え、ただ光だけをきらきらと反射させている。世界から送られてきた秘密(見えない像)を光として再び世界へ送り返す装置だろうか。私たちの目とも関係しているのだろうか。

03-2 a pair of life and mind reboots itself †

僕はいつしか自分の瞼を森の「まぶた」と同化させ、それを開いた。父と仲間と一緒に初めて鹿を狩ったのは去年の冬だ。僕たちは獣の皮を纏い、息を殺して近づいて、次々に石槍を擲(なげう)った。幾つかが鹿を掠め、幾つかが命中した。絶命した鹿の前脚と後脚を担ぎ棒に縄で結え、交代で担ぎながら村へ帰った。祖父母に母と姉、仲間の家族が皆総出で僕たちの無事の帰りを喜んだ。そして祈り。生き物の生命を一つ奪うことは、森から心を一つ奪うこと。だから皆で心を籠めて祈りを捧げ、森に心の魂(たま)を一つ還さなくてはならない。そうすれば森にはまた生命が一つ新たに誕生する。

冬が過ぎ、春になってから時々、僕は一人でこの場処に来る。森の外れの木漏れ日の空き地。ここでは見えない岩肌の裂け目から、細く冷たい水が宙に湧き出ている。それを両掌で受けて飲む。堅い岩盤に仰向けに寝る。今は夏、夕立のように降り注ぐ蟬時雨。僕は一瞬、誰でもない、何でもないものに陥りかけて、咄嗟に身を起こしてまた水を飲む。地面に落ちた水は飛沫となって飛び散り、その一滴一滴が生命を孕み、行列をなして渦巻いて、心を孕むとき、心が生命に囁く声——「生まれておいで/生きておいで」。僕もこの心の声に導かれて生まれてきたのに違いない。僕の心は壊れやすい、霞みたいに消えやすい。それでもあらゆる他の生命との交流から、それはすぐに再生する。僕の心は脆いけれど、死んでもまた生まれ還る。

内藤礼——minima aethetica——小さなものの美学。しかしそれは「小さなものに宿る美」という意味ではない。小さな生命とそれが孕む心の顫動を見つめる眼差し、それらを眼差す姿勢を保とうとする美学である。生命は、心は、水のように凝縮しては解かれ、拡散し、また凝縮する。水と生命と心の、繰り返される凝縮と拡散、伸縮、顫動、消滅と再生……。

†——03-2のタイトルは、下西風澄『生成と消滅の精神史——終わらない心を生きる』(文藝春秋、2022年12月12日 第一刷発行)の「第4章 認知科学の心」の最後の節「補論 生命は再開する Life Reboots Itself」のタイトルをアレンジしました。

†——8月25日(日)午前9時からの、NHK「日曜美術館」では、「美術家・内藤礼 地上に生きる祝福」が放送される予定です。

†——内藤礼さんの同展に関するインタビュー記事はこちら。