『カモガワGブックスVol.5 特集:奇想とは何か?』刊行のお知らせ

「奇想」とは何か? あまねくジャンルの中に見出だされるストレンジな発想の源にあるのは、いったい何なのか? その実態に、文学(SF、ホラー、ミステリ、ラテンアメリカ文学)や漫画、ゲームなど各種のメディアでの奇想作品のレビューや創作、翻訳や論考など、さまざまな角度から迫る一冊。「第2回カモガワ奇想短編グランプリ」受賞作も掲載。

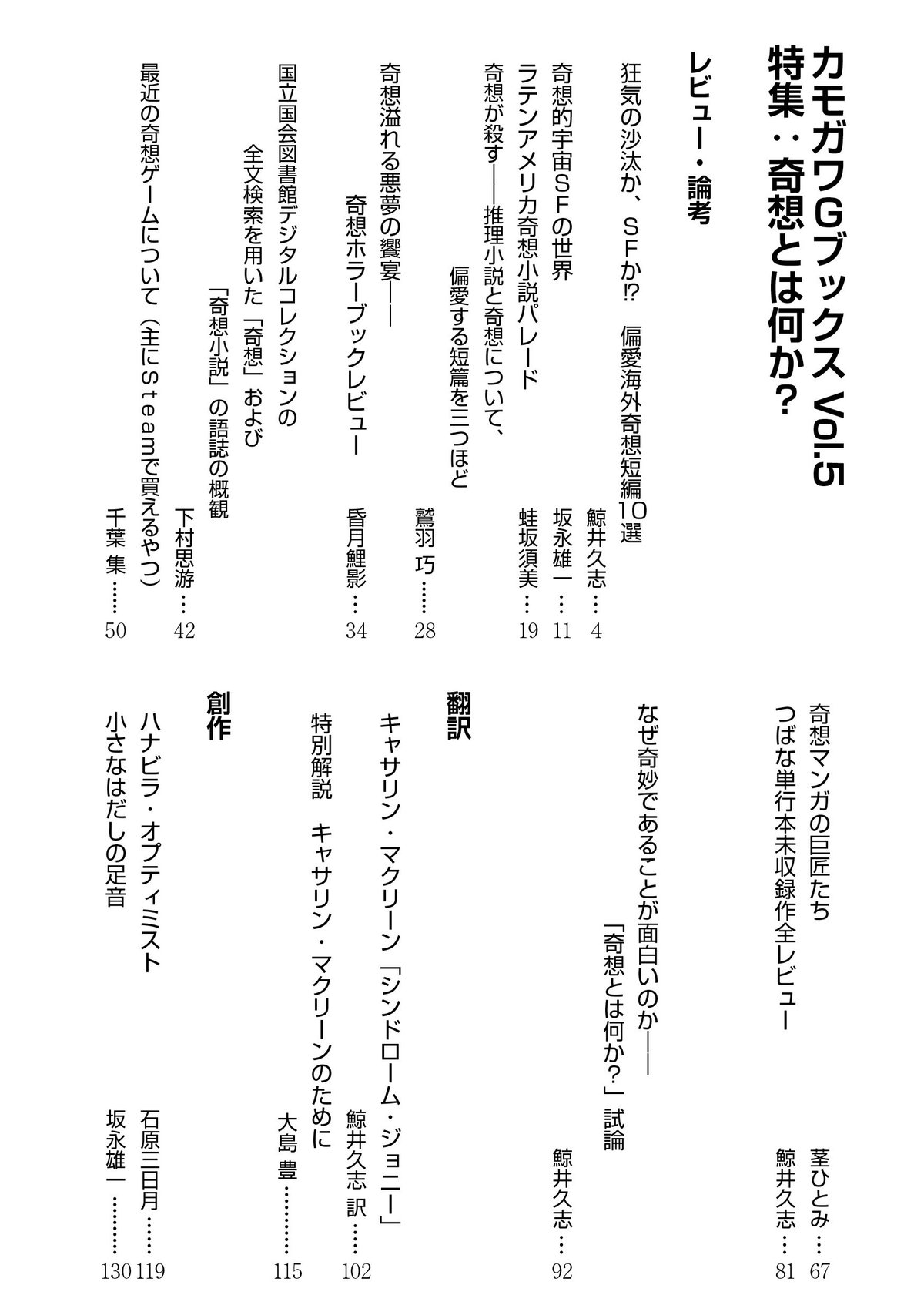

第5号となる本号は、「特集:奇想とは何か?」と題して、奇想小説・漫画・ゲームなど、奇想的コンテンツのレビュー・論考や創作(短編小説)、翻訳などを掲載します。

その他、今年開催した「第2回カモガワ奇想短編グランプリ」大賞・優秀賞作品も選評と合わせて掲載します。

表紙イラストは『第七女子会彷徨』『誰何 Suika』などの作品のある漫画家・つばな先生です。

頒布場所:文学フリマ東京34(2024年12月1日開催 つ-13) およびBOOTHでの通販、委託書店での販売

頒布価格:1500円 A5版188ページ

https://c.bunfree.net/c/tokyo39/w/%E3%81%A4/13

装丁:南々蛸

以下、収録内容を紹介します。

カモガワGブックスVol.5 特集:奇想とは何か?

レビュー・論考

「狂気の沙汰か、SFか!? 偏愛海外奇想短編10選」:鯨井久志

ストーリーテリングの妙、文体の美しさ、精緻極まる構成。それらも確かに小説の面白さだが、現実世界を軽く吹き飛ばすような奇抜な発想、それもまた重要な要素のひとつである。

本稿では主に海外SF短編について、奇想あふれる名作のなかで筆者が偏愛する10作品――R・A・ラファティ、スタニスワフ・レム、ジョン・スラデックetc.――を紹介。

「奇想的宇宙SFの世界」:坂永雄一

宇宙。人間が生身では生きていけない真空領域。厳格な物理学とテクノロジーの支配する場。国家規模の資源と人員を注ぎ込んで、やっと一人が辿り着く場所。壮大で広大、無常観や虚無感さえ惹起する観念。そこに、奇抜なイメージやガジェットが飛び込んでくる——その瞬間、宇宙的崇高がひっくり返る奇想の興奮が生まれる(本文より引用)。

宇宙を題材とした奇想SF作品、という切り口で、「無脊椎動物の想像力と創造性について」など自身も奇想作品の優れた書き手である坂永氏にレビューを執筆いただいた。デイビッド・ブリン、チャールズ・ストロス、アレステア・レナルズらの作品を紹介。

「ラテンアメリカ奇想小説パレード」:蛙坂須美

ガルシア・マルケス『百年の孤独』など、〈魔術的リアリズム〉という括られ方のすることの多いラテンアメリカ文学。そこでは西欧と非西欧の価値観の衝突の中で育まれた奇想作品が数多く生み出された。

実話怪談の優れた書き手であり、海外文学全般に造詣が深くSFマガジンの〈ラテンアメリカSF特集〉にもレビューを寄稿いただいた蛙坂氏に、長編短編問わず、ラテンアメリカ文学の中での奇想作品について紹介いただいた。

「奇想が殺す——推理小説と奇想について、偏愛する短篇を三つほど」:鷲羽巧

あまねくジャンルに存在する奇想。論理の中に非日常……すなわち「死」を導き出す推理小説のなかにも、当然それは色濃く立ち現れる。京都大学推理小説研究会に所属し、創作・評論の両軸で活躍している鷲羽氏による、偏愛奇想ミステリ短編紹介。

「奇想溢れる悪夢の饗宴——奇想ホラーブックレビュー」:昏月鯉影

逸脱のなかに生まれいづる奇想は、日常から離れたところから出没する恐怖のなかにも、やはり存在する。怪奇・幻想文学の同人誌『Buttered-Fly』を主宰し、自らホラー作品の翻訳も手掛ける昏月氏による、国内・海外奇想ホラー作品の紹介記事。

「国立国会図書館デジタルコレクションの全文検索を用いた「奇想」および「奇想小説」の語誌の概観」:下村思游

「奇想小説」と何らかの作品群を称することはあれど、その語の由来、使われ方の変遷をあまり意識することはない。そもそも「奇想」という語は日本において、どこから使われだしたのか? 現役の司書であり、円城塔研究で知られる下村氏による、国会図書館デジタルコレクションのデータベースを駆使した「奇想」という語の歴史を辿る貴重な論考。

「最近の奇想ゲームについて(主にSteamで買えるやつ)」:千葉集

奇想は小説だけのものではない。いまや映画・コミック・アニメーションに並ぶ一大メディアと化したゲームにおける「奇想」のあり方について、近年の作品を中心に紹介する。自身も優れた奇想小説の書き手であり、近年ではゲーム・VR関係の記事も手掛ける千葉氏による、奇想ゲーム愛に満ちた充実の論考。

「奇想マンガの巨匠たち」:茎ひとみ

視覚表現と文芸の交差点、マンガ。その中には、奇妙で「奇想マンガ」と呼ぶほかない作品も、数多く生み出されてきた。駕籠真太郎、伊藤潤二にはじまり、どろり・器械・道満晴明ら二〇〇〇年代以降に世に放たれたオルタナティブな作品群について紹介した記事。筆者の茎ひとみ氏は、漫画感想ブログ「村 村」の書き手。

「つばな単行本未収録作全レビュー:鯨井久志

『第七女子会彷徨』『惑星クローゼット』『誰何 Suika』といった作品で、SF/ホラー/ファンタジーの領域を横断し、奇想あふれる想像力と地に足のついた日常性を両立させ、独自の作風を確立している漫画家・つばな。本稿では、その衝撃のデビュー作「子宮と部屋」をはじめ、単行本未収録の作品の全レビューを通じて、知られざるつばな作品の魅力について語る。

「なぜ奇妙であることが面白いのか—— 「奇想とは何か?」試論」:鯨井久志

奇想とは逸脱である。ではなぜ、逸脱が面白いのか? なぜ面白いと感じてしまうのか?

奇想の根源にある「見るなの恐怖」について、クラウス・コンラートの精神病理学や桂枝雀の「緊張の緩和」理論、およびロジェ・カイヨワやバタイユらをもとに読み解く、奇想総論。

翻訳

キャサリン・マクリーン「シンドローム・ジョニー」:鯨井久志 訳

特別解説 キャサリン・マクリーンのために:大島豊

デーモン・ナイト、ブライアン・オールディス、シオドア・スタージョンらに称賛され、一九五〇年代以降優れたSF作品を書いたアメリカの女性作家、キャサリン・マクリーン。いまだその真価が本邦に紹介されきっているとは言えない彼女の未訳作品の翻訳である。

人類を襲った災厄はあるひとりの男に起因するものだった。しかし、彼は悪魔だったのか......それとも救世主だったのか? ワトソン・クリックらのDNA二重らせん構造の発見以前に、疫病による人類の「進化」を描いた短編。なお、解説は「キャサリン・マクリーン全編読破計画」なる記事も書かれている、翻訳家の大島豊氏にお願いした。

リドリー・ウォーカー——『ある幻想の未来』より

ラッセル・ホーバン『リドリー・ウォーカー』(第一章研究訳):阿部大樹

ポスト・アポカリプス後の世界を、言語体系が崩れてしまった世界の言葉を用いて著した傑作、Russell Hoban "Riddley Walker" 。十数年前に柴田元幸氏によって冒頭が訳されたものの、依然幻の作品である本作だが、日本翻訳大賞受賞者であり、精神科医の阿部大樹氏の手によって今回どう訳されたか。ぜひ実物を読んでいただきたい。阿部氏によるエッセイ付き。

創作

ハナビラ・オプティミスト:石原三日月

十年ぶりに再会した元夫は、事故により体を失っていた。だがその自我は、淡いピンク色の花びらに移送されており……。

第1回カモガワ奇想短編グランプリを「窓の海」で受賞した石原氏による、新作奇想短編。

小さなはだしの足音 :坂永雄一

「歩行」そのものが人類にとって不要になった世界。ある日上空に現れた構造体『空の城』は、人々を監視しているのだが……。姿が見えない足音と、人類の進化を巡る奇想短編。「大熊座」「無脊椎動物の想像力と創造性について」などに続く、新たな坂永氏の代表作となるであろう作品です。

第2回カモガワ奇想短編グランプリ受賞作品

大賞 レターパックで現金送れ/は詐欺です「くるぶし考」

優秀賞 春眠蛙「潰しに関する覚え書き」

優秀賞 藤井佯「幽玄の惑星」

全166作品の応募の中から、選び抜かれた受賞作3作品を掲載。

それぞれ「くるぶし考」は「自分の名前が季語になって季語を取り下げる話」、「潰しに関する覚え書き」は「元書評家が作家を潰す書評とその終わりについて語る話」、「幽玄の惑星」は「佐渡で世阿弥の霊と出会い、能を真似るという朱鷺の話を聞く話」。

選評はこちら。

文学フリマ東京での頒布のほか、BOOTHでの通信販売も行います。以下のリンクを参照ください。

また、CAVA BOOKSさま(京都)でもお取り扱いいただく予定です。

その他、お取り扱いいただける書店さまがございましたら、kgbbooks2019@gmail.comまでご連絡ください。

その他問い合わせ等も上記アドレスまで。