あえて旅行の荷物をふやす

(20190311記)

旅の荷物は少ないに限る。

アルバイトとバックパッキングに明け暮れた学生時代はそう思っていました。

もちろん大荷物を抱えての道行などまっぴら、という気持ちに変わりはありませんが、あの頃とひとつだけ違うのは、旅に出るとき、バッグに数冊、出かけた先で読むための、割とかさばる本を持っていくようになったことです。

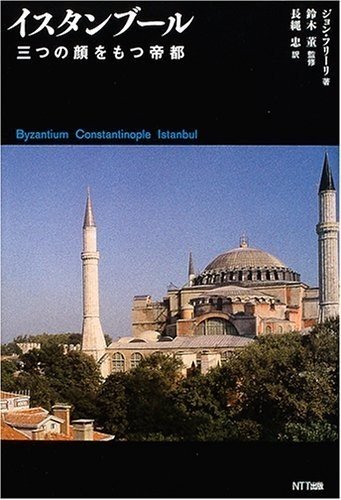

きっかけはジョン・フリーリの『イスタンブール』(NTT出版:二三四〇円)でした。「三つの顔を持つ帝都」という興趣に満ちたサブタイトルを付す本書は、ビザンチウム、コンスタンティノープル、イスタンブールと名を変えた小アジアの古都が辿った変転を、エピソードのみならず文化史や建築など様々な切り口から紹介してくれる歴史書兼ガイドブックで、所々に添えられた東ローマ帝国以来の遺跡のスケッチに、無性に旅心をかき立てられました。

聞けばヨーロッパには昔から、この手のたっぷり読ませる歴史書風旅行ガイドというジャンルがあって、それをバッグに放り込んで旅に出る若者も多いとか……。何ですか、そのカッコイイ感じ(笑)。

かつて沢木耕太郎さんの『深夜特急』シリーズ(新潮文庫)に影響されつつも、アレを片手に旅するのはいささか気恥ずかしいと思った私でしたが、以来、旅の空で読む、しかもその道中や目的地にまつわる歴史や文化や風俗を追体験させてくれる書物が、懐中に欠かせないものとなっています。

実際、その場に身を置いて本を読むという行為は書物の持つ物質性にも適うもので、私はそのことをベトナム・ホーチミン(旧サイゴン)で強く感じました。

開高健さんの『夏の闇』(新潮文庫:五九四円)は定番として、今回は日野啓三さんの『地下へ/サイゴンの老人』(講談社文芸文庫:一七二五円)をご紹介します。本書は、読売新聞の記者としてベトナム報道に携わった作家の手になる短編小説の集成です。

わざと雑然としたドミトリーに投宿し、エアコンの入った部屋を出て路上のベンチに腰掛け、ボンヤリとした明かりの下で本書に収められた「悪夢の彼方」を読むと、見たこともないはずの戦争当時の風景や人々の息づかいが立ち上がってきて、本当に「ベトナムの夜の底」へ降りていくような気持ちになります。

それは強烈な日差しが照りつけ、大勢の観光客が愉しげに行き交うバリ島のビーチで、粘り着くような熱帯の大気を全身にまといつつ読んだ倉沢愛子さんの『楽園の島と忘れられたジェノサイド』(千倉書房:三五二〇円)からも感じる温度です。

一九六五年のこの日に勃発し、凄惨極まる大虐殺事件の引き金を引いたインドネシアの軍事クーデターのあらましと、なぜ人々が昨日まで共に暮らしてきた隣人たちを死に追いやったのか、そして亡くなった人々がどうなったのかを考えながらデンパサールやウブドを歩くと、たった今、笑顔ですれ違ったモノ売りの少年の生死さえ定かに感じられなくなってきます。

同じような経験はヨーロッパでもありました。豪雨とヴルタヴァ川の増水によってホテルに降り籠められたプラハで、私の旅行鞄に入っていたのはウンベルト・エーコの長編小説『プラハの墓地』(東京創元社:三七八〇円)。

ほぼ一昼夜、衒学的なまでに繰り出される膨大な宗教的、政治的、歴史的情報を浴びつつ、「ユダヤ人嫌い」の主人公シモニーニが「シオンの議定書」を偽造する過程に寄り添うと、それがナチスにインパクトを与え、終局的にホロコーストへ帰結することを知る読者の耳には、旧市街のカタコンベから声ならぬ声が聞こえてくるように思われてならないのでした(幸か不幸かカタコンベに浸水があって翌日の見学ツアーは中止に……)。

あまり爽やかでない取り合わせのご紹介が続きましたね。近年、ヨーロッパでは戦跡や災害の爪痕をめぐるダークツーリズムが流行っているそうですが、けしてそれを推奨しようというわけではありません。

たとえば南イタリアにもギリシャにもベルリンにも行ったことのない私が、その旅が実現したおりには必ず携えようと準備しているのがグスタフ・ホッケの小説『マグナ・グラエキア』(平凡社ライブラリー:一六二〇円)、松永伍一さんの随筆『光の誘惑』(紀伊國屋書店:二〇九七円)、多和田葉子さんの小説『百年の散歩』(新潮社:一八三六円)です。

「マグナ・グラエキア」を私なりに意訳すると「偉大なギリシャの痕跡」とでもなりましょうか。舞台は、かつて古代ギリシャの植民市が置かれた南イタリアで、その各地に残された、ローマとは異なる文化の基層をめぐる随想風の小説とともにイオニア海と出会ったら、紺碧の海原を渡ってギリシャへ向かうのです。目指すは聖山アトス。

アトスはギリシャ北部に位置する半島にあり、二〇もの修道院から成るギリシャ正教会の自治領、一種の宗教国家です(イタリアとバチカンの関係を想像してください)。エッセイストであり、日本有数のイコン(ギリシャ正教の宗教画)コレクターであった松永さんは、ある日、「ビザンティンに遇いたい」と決意し、新たなイコンとの邂逅を目指して旅立ちます。

『光の誘惑』はその道中記で、ギリシャ、わけてもアトスを訪れるのに本書を伴わないわけにはいきません。ちなみに村上春樹さんの『雨天炎天』(新潮文庫:四三二円)も同じエリアの紀行エッセイですので、二冊合わせて旅の供というのも一興かと。

多和田さんは空想が現実を浸食するような不思議な小説世界を構築される作家ですが、ベルリンという実在する都市の、実在する通りを、どう考えても作家本人でしょう、という風体の女性が散歩する一〇章構成の物語『百年の散歩』は、まさに面目躍如としか言い様がありません。

私の中にあるベルリンのイメージは、全て本書から構築されています。これを読んでからというもの、もうベルリンへ行きたくて行きたくて(笑)。

他にも、ハワイへ行くときはイザベラ・バードの『ハワイ紀行』(平凡社ライブラリー)、ハリウッドへ行くなら吉田広明さんの『亡命者たちのハリウッド』(作品社)、ニューヨークへ再訪だったらレム・コールハースの『錯乱のニューヨーク』(ちくま学芸文庫:一六二〇円)、次のパリには近藤史人さんの『藤田嗣治「異邦人」の生涯』(講談社文庫:七五一円)、かつて訪れた際にはまだマドラスだったチェンナイへ行くなら石井遊佳さんの『百年泥』(新潮社:一二九六円)といった具合に、世界中どこへ行くにも「コレ!」という一冊を準備して手ぐすね引いているというのに、悲しいかな長期休暇はままならず、たまに時間があっても国内をそぞろ歩くのが関の山……。

それでも病膏肓に入ると言いましょうか。鞄の中には何やら紛れ込んでいたりするわけです。

串カツを食いに大阪ミナミへ行ったとき、小脇に本文七〇〇ページ、重さ八七〇グラムもある酒井隆史さんの『通天閣』(青土社:三八八八円)を抱えていたら、さすがに同行者にドン引きされました。

でも、通天閣の見える風景、新世界を舞台に、大阪の風俗や経済の盛衰をネットリと描いた、東京ならざるもうひとつの「日本資本主義発達史」をジャンジャン横丁で広げずしてどうしましょう。

「ふたりっ子」のせいで(おかげで?)すっかり広く明るくなり、ぬかるみもせず無頼も貧困も労働争議も無政府主義もさっぱり浄化されてしまった路地が、ドブ板一枚剥がすと驚くべきルーツを露わにするというのは、過去と現在の交錯する現場に身を置く、旅の読書の醍醐味と言えます。

もうちょっと観光的な要素が欲しいという向きには、京都を舞台に伊藤之雄さんの『京都の近代と天皇』(千倉書房:二八〇八円)をひもとくコースがお薦めです。明治を迎えた京の都が、二度の改元に伴い伝統と革新の狭間を揺れながら変貌していくさまは、日本の近代化の追体験にほかなりません。

いま私たちが、市バスに乗り、町歩きをするうち自然と目にしている光景の中に、明治天皇が京都に加えた大改造の痕跡が残されている、というと俄然興味がわいてきませんか?

私はその昔、杉本秀太郎さんの『洛中消息』(みすず書房:品切)を読んで、JR京都駅前から不明門通をあがり、お薬師さん(因幡薬師)を訪れるルートを覚えたのですが、伊藤さんの作品を読んで即座に京都を訪れ、かつて明治天皇が東京へ下る際、京都御所を出て山科へ向かった行幸路を辿ってみました。

では東京はどうでしょう。甲乙つけがたい作品の多いなか、あえて道行の供としたいのは『ずばり東京』(文春文庫:四八〇円)です。

ルポルタージュの名手でもあった作家・開高健さんが、一九六三~六四年、オリンピック前後の東京を低回徘徊し週刊誌に連載した本作は、二〇二〇年に五六年ぶりとなるオリンピックを控えた東京を旅するに上で、得がたい道連れと言えます。

ここに描かれるのは高度成長で失われた光景、消え去った人々まで。国土計画と狂乱物価を経て、その後、日本を覆ったバブル景気や失われた二〇年、再開発や東日本大震災を、一九八九年に亡くなった開高さんは筆にとどめていません。

昭和が終わり、平成が終わろうとする二〇一九年を前に、その諸々を目の当たりにしてきた私たちは、本書と共に、今一度、足許を見つめ直す旅に出るべき時を迎えているのかも知れません。