【計算力学固体2級】Salomeで分割数指定しメッシュ作成。PrePoMaxで構造解析

こんにちは。

カマキリ@t_kun_kamakiriです。

今、計算力学技術者の固体力学2級・・・・みたいな問題アプリを作っています。

計算力学の固体2級の問題には以下のように、x-y方向の分割数に対して解析精度はどうか問う問題があります。

実際にオープンソースCAE解析ツールを使って「メッシュ作成→構造解析」を行って精度を確かめてみます。

メッシュ作成

構造解析はのちほどPrePoMaxを使いますが、PrePoMaxのメッシャーでは部分的に分割数を指定したりするなどが難しいのでSalomeを使います。

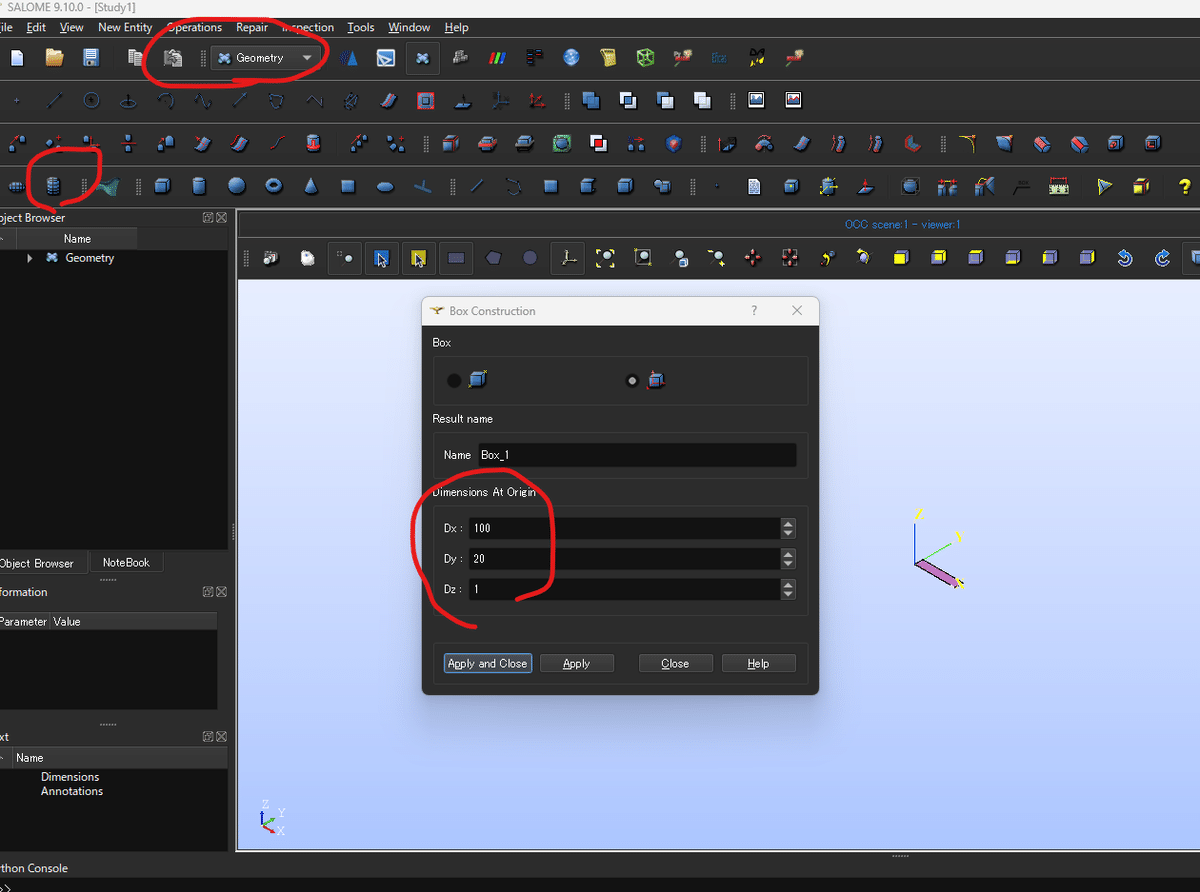

Salomeを起動しましょう。

直方体をクリックし、寸法を100×20×1にします。

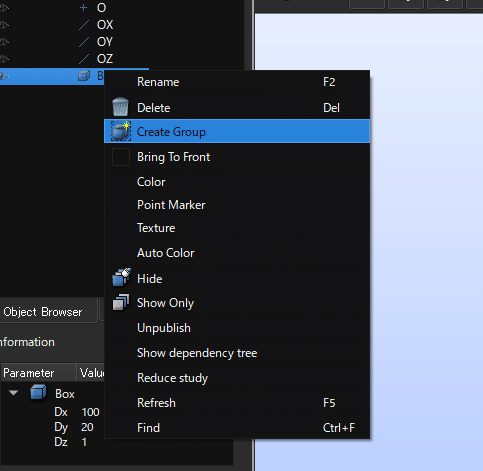

線ごとに分割数を指定するために線をグループ化します。

最終的にメッシュは以下のようにしたいです。

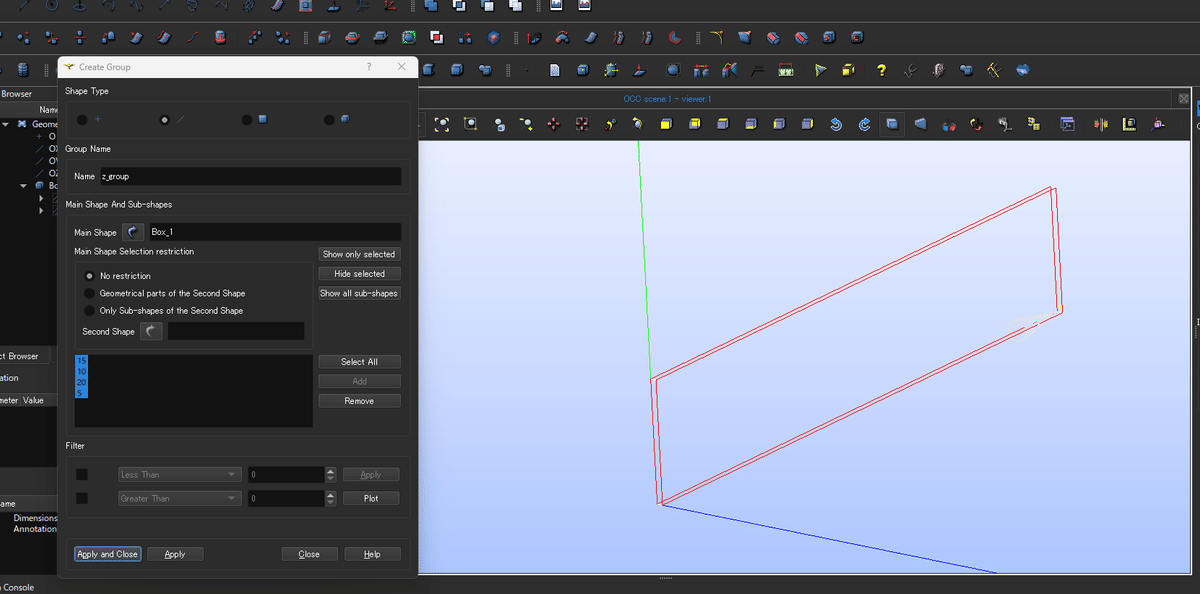

グループを作成します。

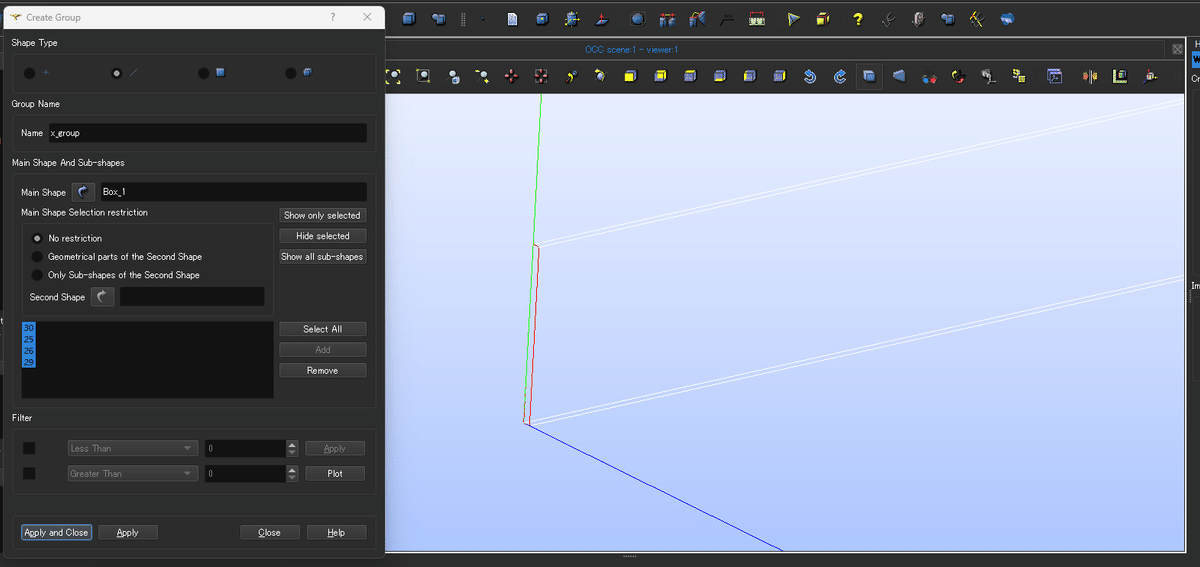

Shiftを押したまま線を続けて選択していきます。

まずは、x方向の長い4本の線を選択。

選択し終わったら「Add」で4本の線が追加されます。

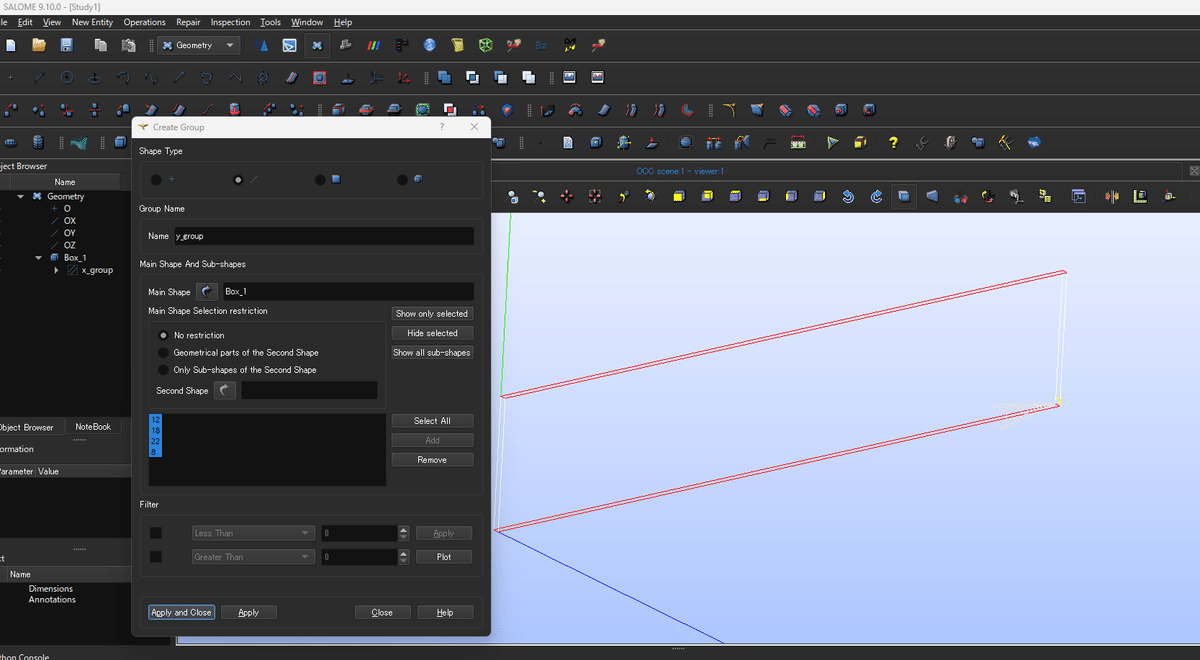

続いてy方向の4本の線を選択。

続いてz方向の線を選択。

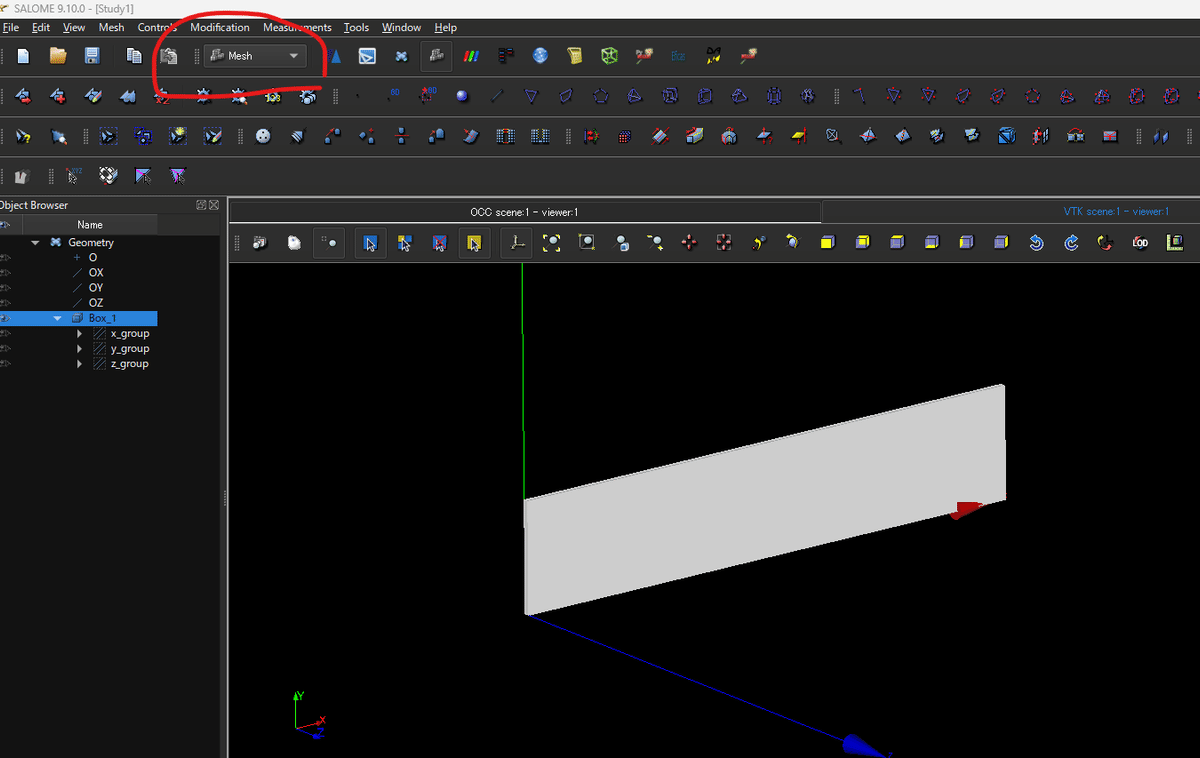

続いてメッシュ作成のため「Mesh」に切り替えます。

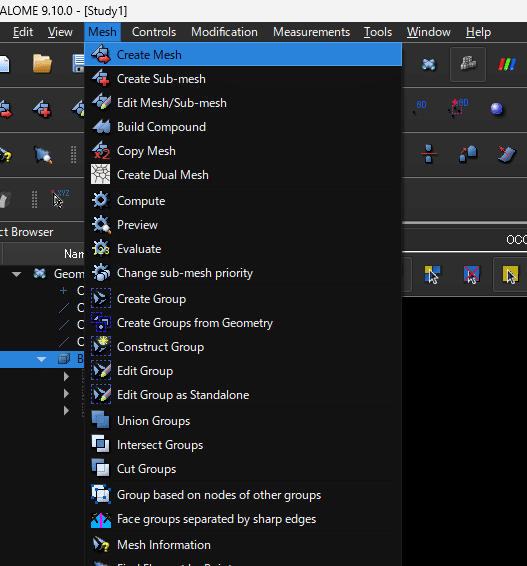

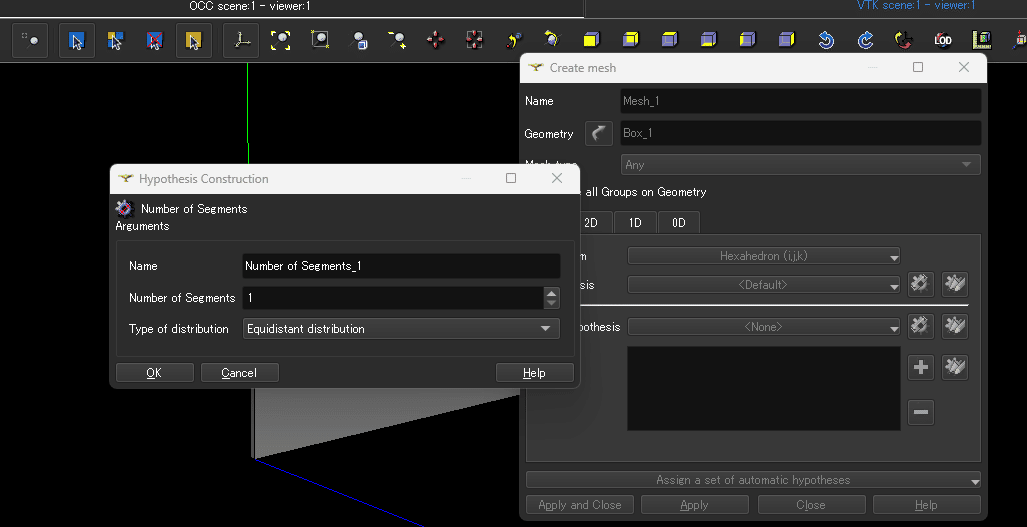

「Create Mesh」をクリック。

ヘキサメッシュを選択しています。

分割数は何でも良いので1にしておきます。

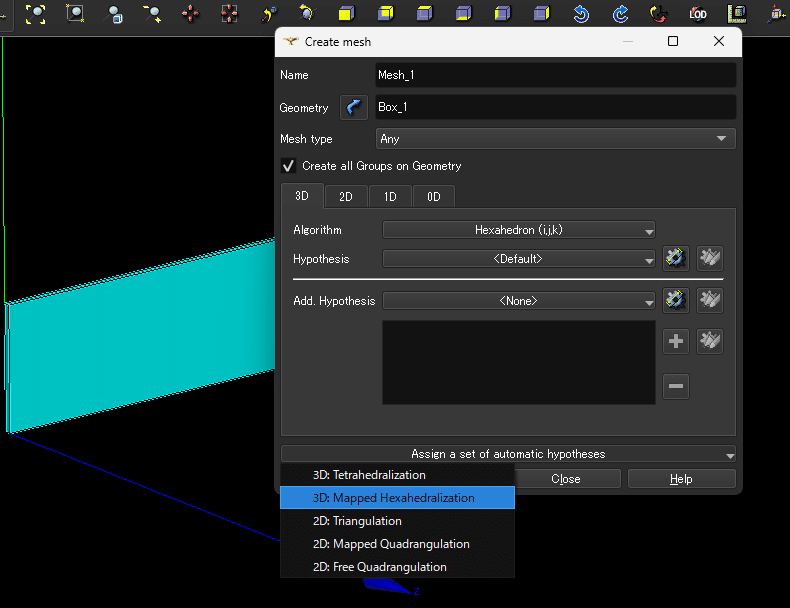

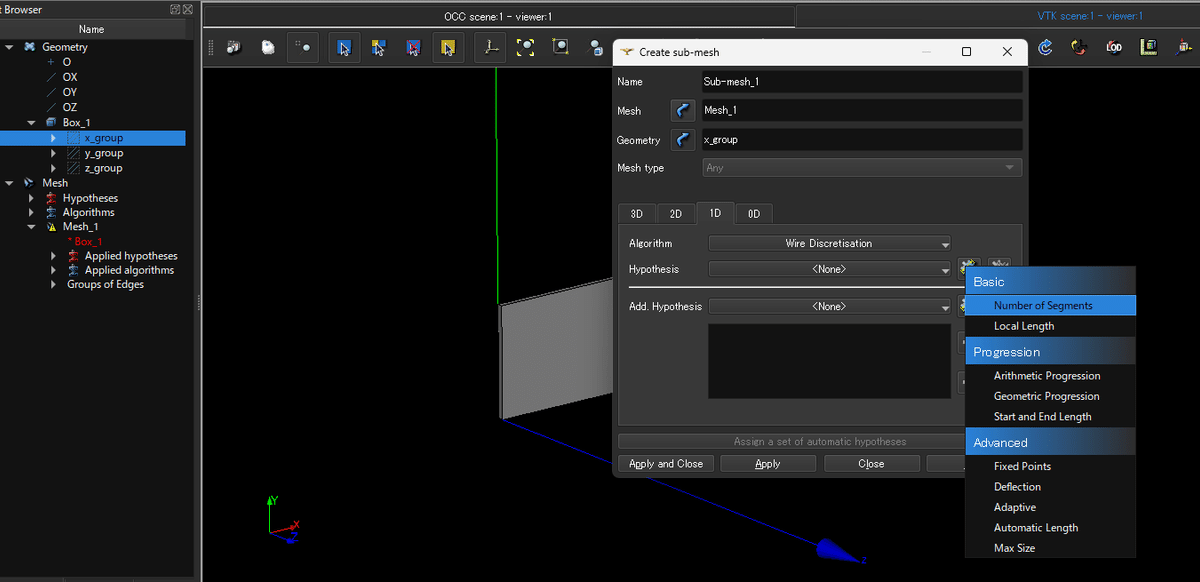

続いてサブメッシュを作成します。

ここで先ほどグループ化した線ごとに分割数を指定します。

x方向の分割数を4にします。

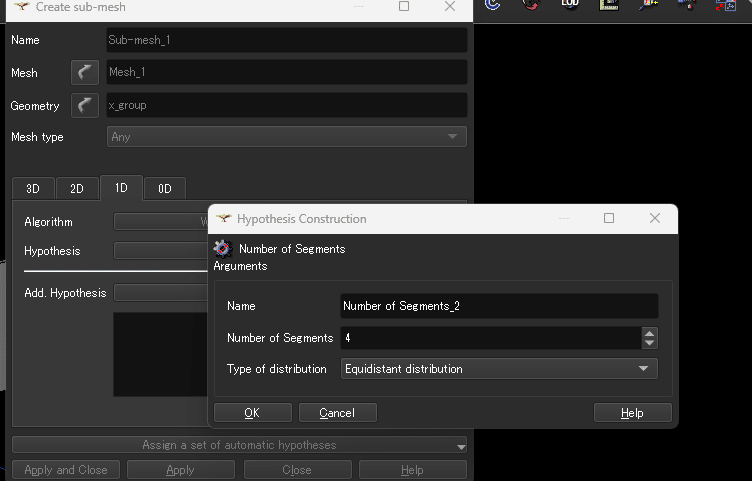

同様の操作でy方向の分割数は100にします。

z方向の分割数は1にします。

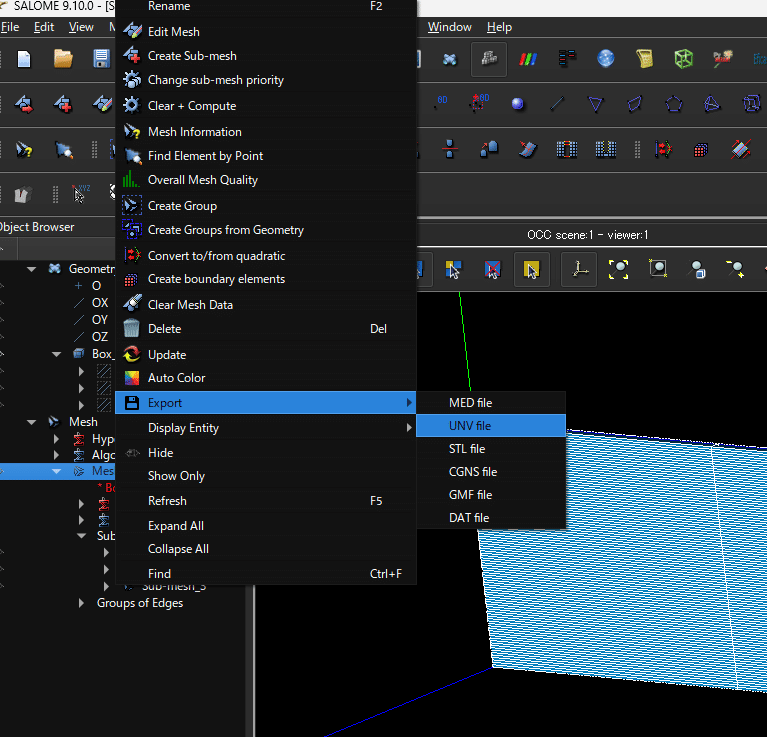

ツリーの「Mesh1」で右クリックして「Compute」をクリックするとメッシュが作成されます。

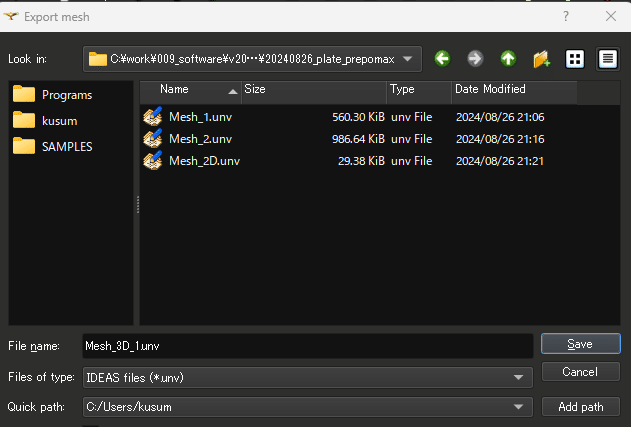

メッシュ作成ができたのでunvファイルをエクスポートします。

このメッシュデータはPrePoMaxで使います。

適当な名前で保存します。

PrePoMaxで構造解析

構造解析を行うためPrePoMaxを起動しましょう。

単位は「mm-ton-sec」とします。

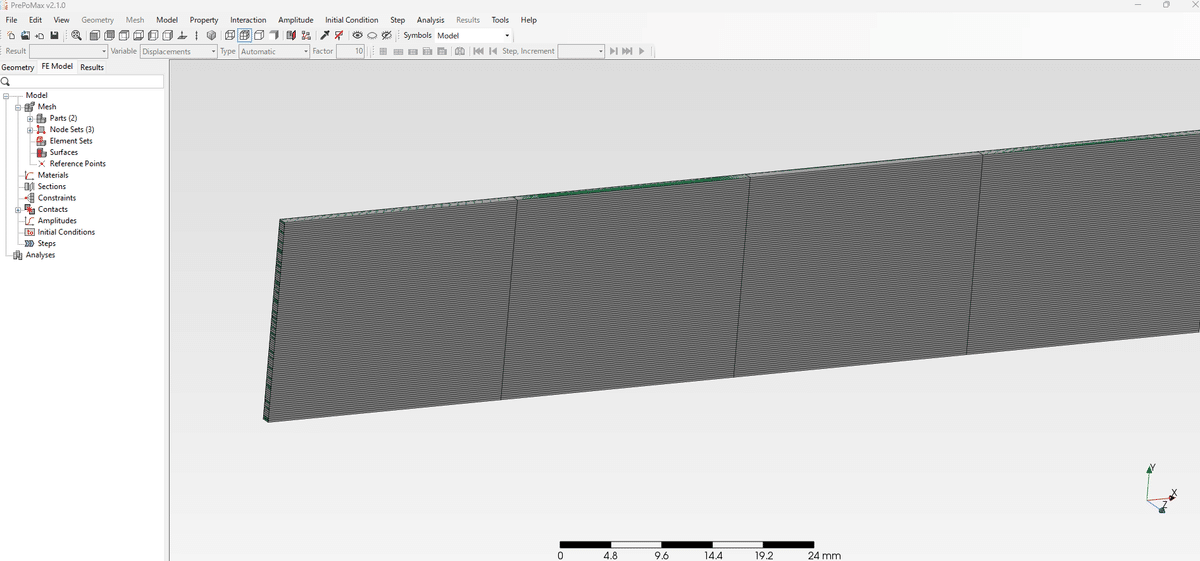

Salomeで作成したメッシュ情報をインポートします。

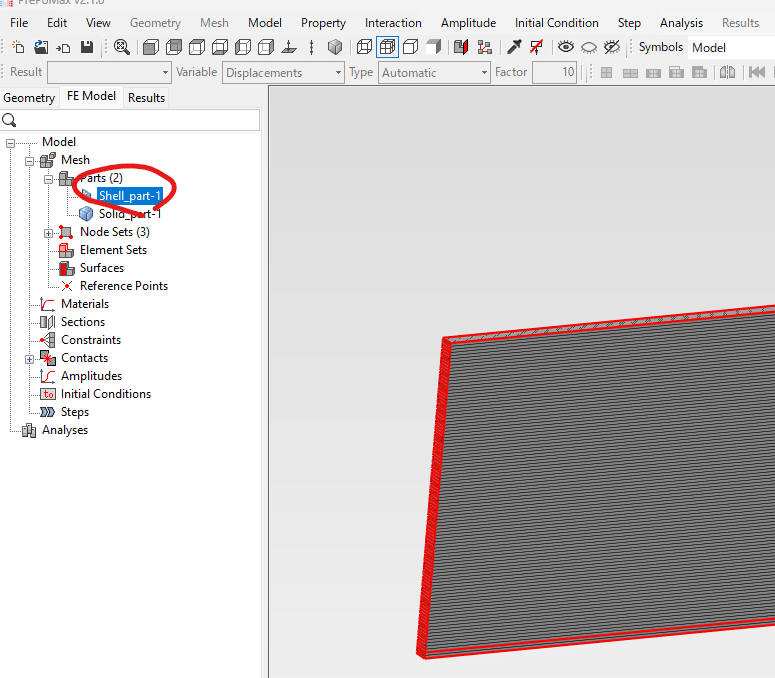

シェルの情報は不要なので削除していても良いです。

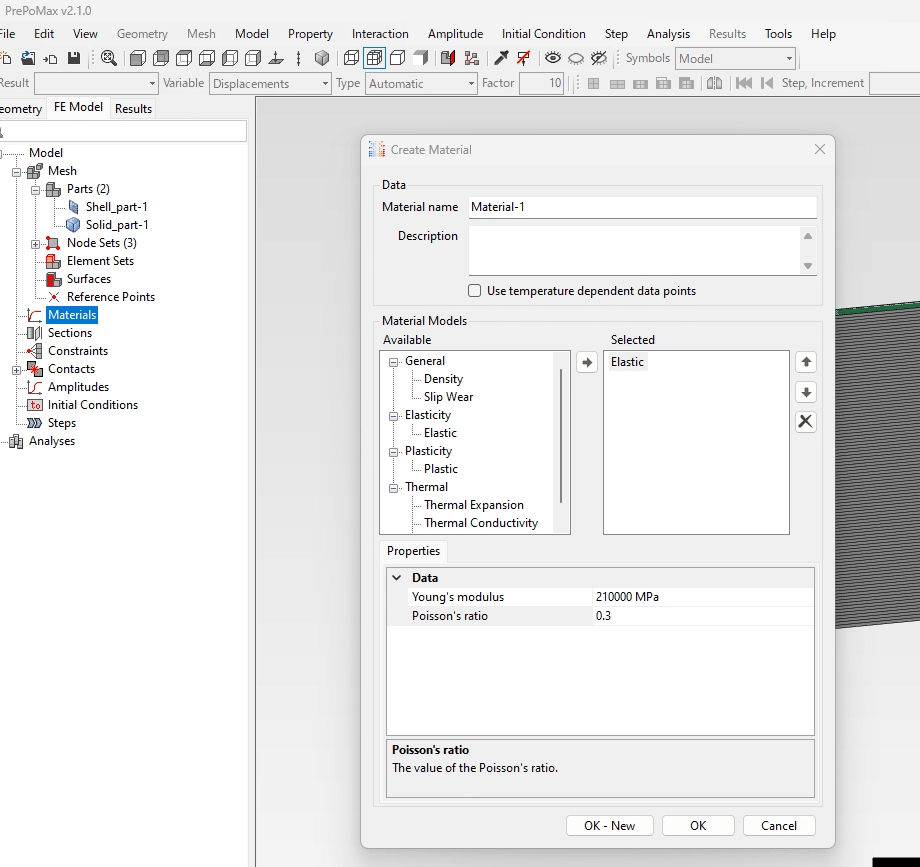

材料の設定

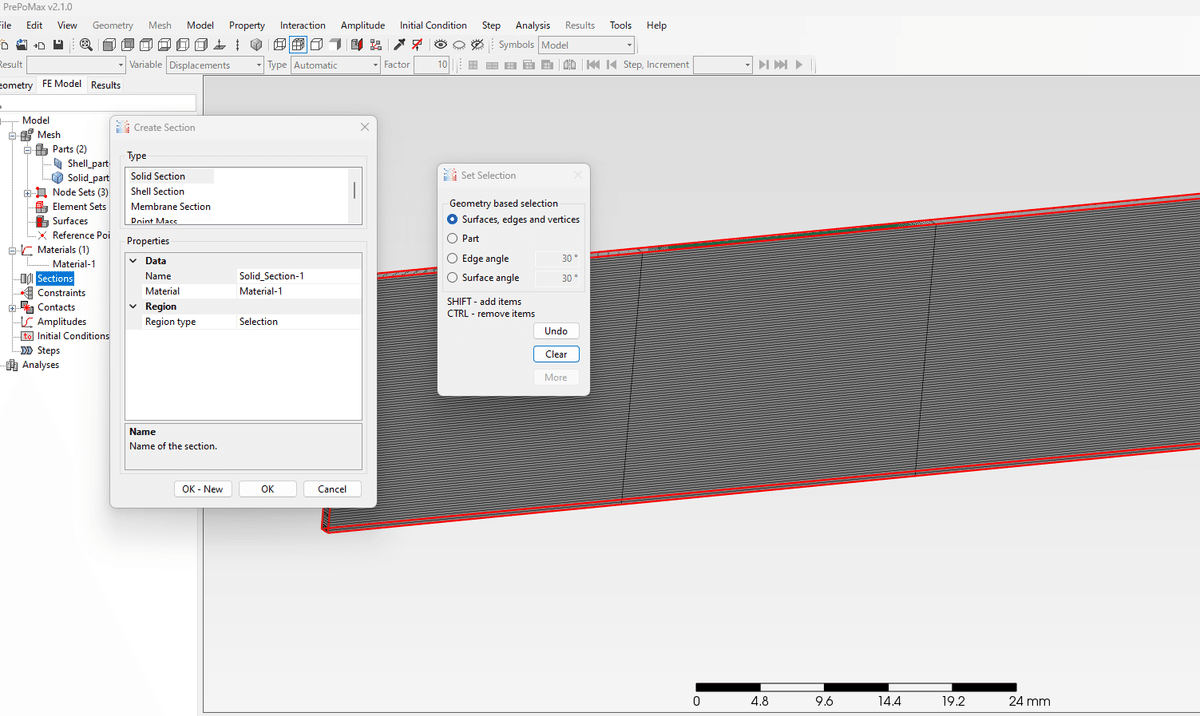

上記で設定した材料をSolidに割り当てます。

ここからは静解析のための設定をします。

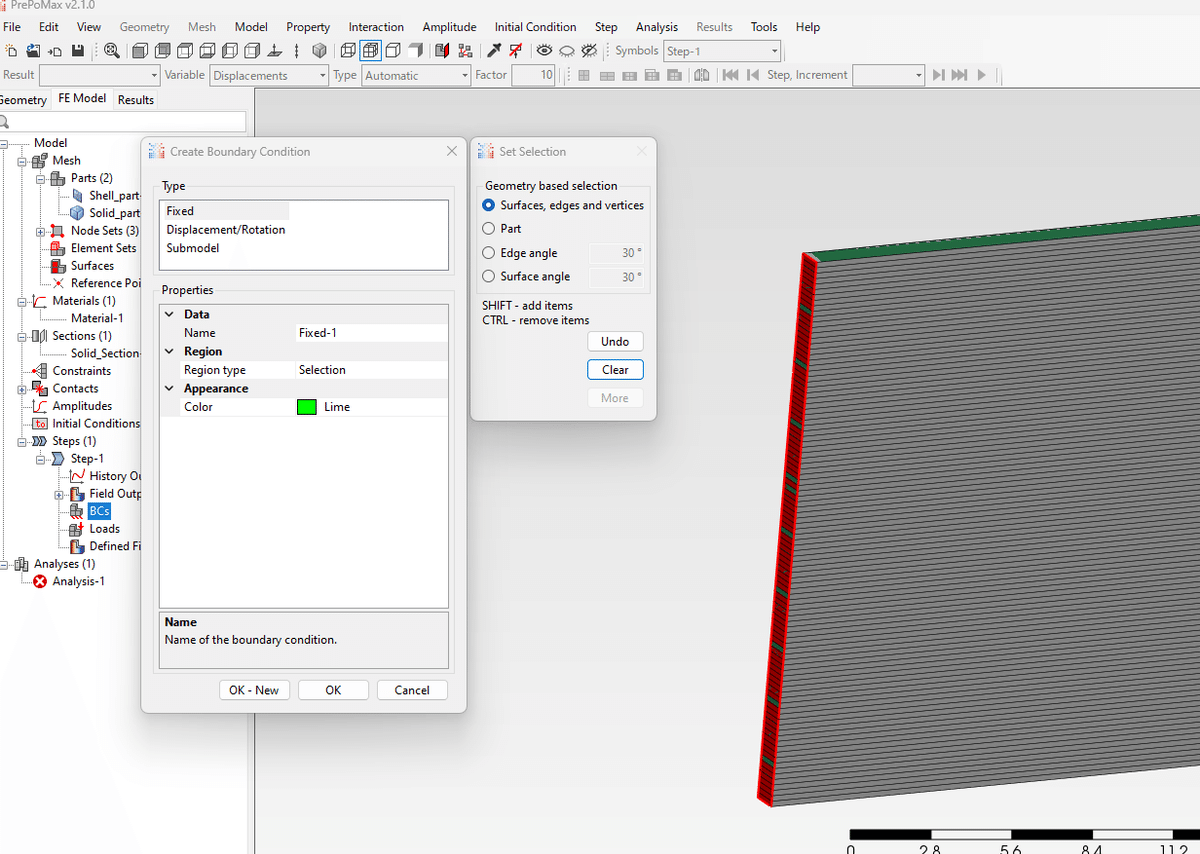

固定境界条件を面に与えます。

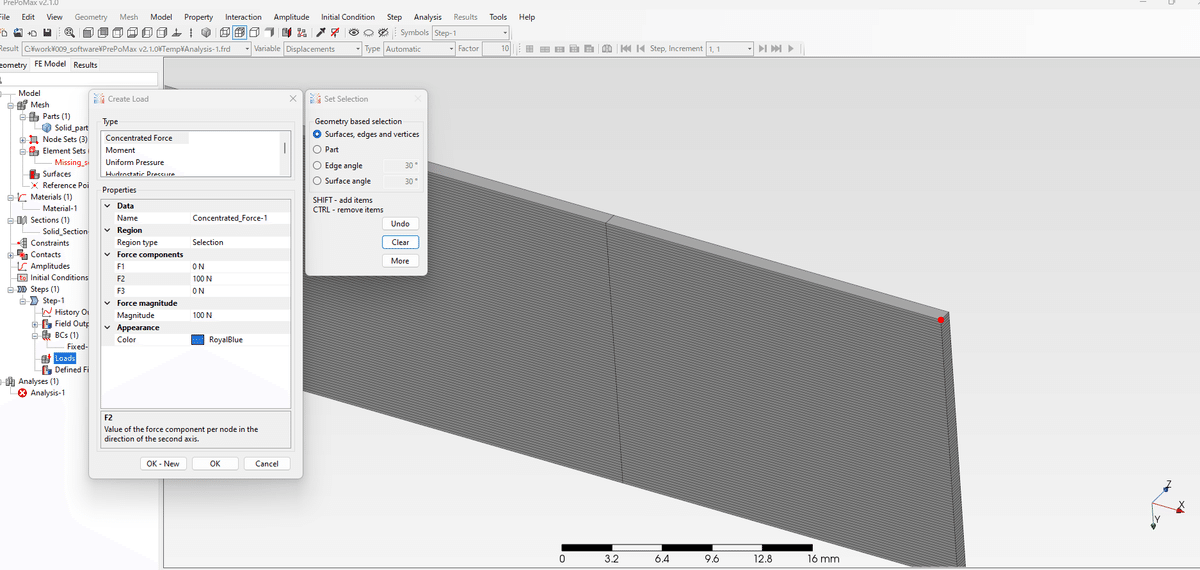

1つの節点に荷重を与えます。

有限要素法は荷重は等価節点力として計算するため、1点に100N与えておきます。

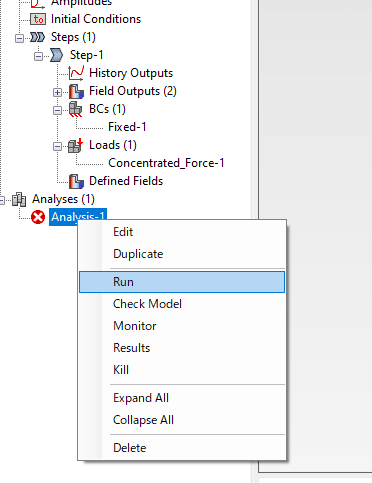

解析設定が終わったので実行します。

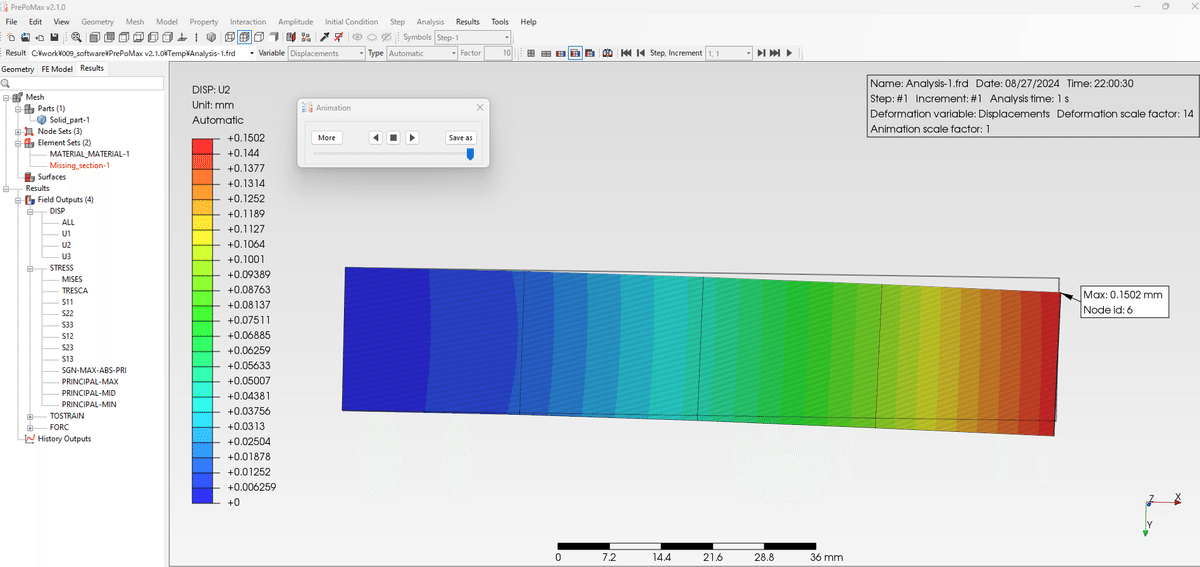

計算が終わったらy方向の最大変位を確認しましょう。

梁の曲げ理論による値$${\delta=\frac{wL^3}{3EI}=0.23\,\text{mm}}$$なので、少し硬めに出ていますね。

これはメッシュ分割数が足らなかったりが関係しているでしょう。

また、理論は$${z}$$方向に変化しない過程ですが、今回の3次元は多少$${z}$$方向にも変形するため、そこの違いもありそうです。

2次元の解析ですがYoutubeに操作動画をアップしました。

以上のように実際にCAE解析した結果を使って固体力学2級対策用のアプリを作っています。例えば以下のような感じです。

アプリのダウンロード先

気になった方はまずはLINE登録からよろしくお願いいたします。

とりあえずどんな感じか見たい人は、次のLINE公式から友達追加すると今作っている問題集アプリの1部を閲覧できるので見てみてください。

計算力学技術者資格以外にも複数アプリを作っております。

リリース直後なので改善は続けていきます。

PrePoMaxの書籍

2022年までのリリース時点ですが日本語の書籍もあります。

ブログ➡宇宙に入ったカマキリ(物理ブログ)

Youtube➡エンジニアの自宅CAE工房

X➡@t_kun_kamakiri

LINE公式➡こちら

計算力学固体力学2級アプリ➡こちら

計算力学熱流体2級アプリ➡こちら

計算力学振動2級アプリ➡こちら

OpenFOAM流体解析の技術書典➡こちら