翼状肩甲について

こんにちは!

理学療法士の荻尾将人です!

今日は翼状肩甲についてお話しします!

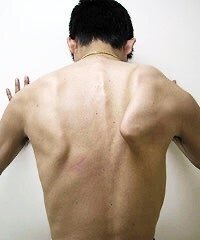

皆さんはこのような写真の背中を見たことがあるのではないでしょうか?

写真をよくとるモデルさんや、女優さんに多く見られると思います。

よく見て欲しいのは肩甲骨です。

専門家であれば、翼状肩甲だ!と気になるものですが、

一般の方だとモデルさんの肩甲骨すごい!となってしまいがちです。。

この肩甲骨が原因で肩こりや首こりに繋がることがよくあり、

これはあまり良くない現象だなと思っています。

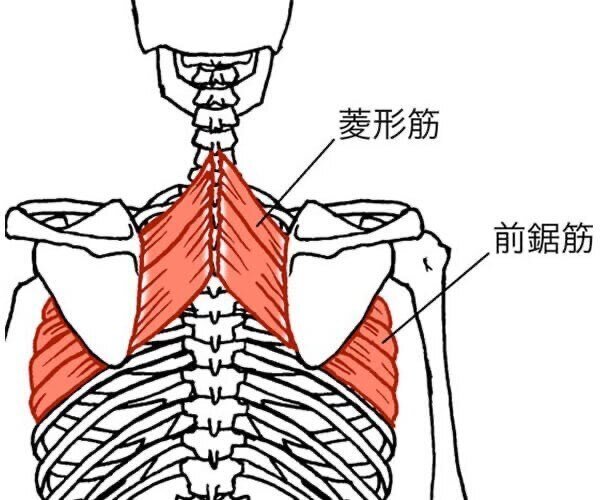

そんな翼状肩甲ですが、前鋸筋が連想して思い浮かべられると思いますが、今回はもう少し深掘りして考えていきたいと思います!

ではいきましょう!

翼状肩甲の基礎知識

翼状肩甲とは

翼状肩甲とは、日本整形外科学会によると、

腕を挙上する時に肩甲骨の内側縁が浮き上がって、天使の羽根や折り畳んだ鳥の羽根のように見えるのでこう呼ばれる。

翼状肩甲の原因と病態

原因は主に前鋸筋麻痺と言われています

前鋸筋は長胸神経に支配されているため、何らかの原因で長胸神経がストレスを受けると前鋸筋麻痺が起こります。

また、肩甲骨の動きで見ると、

前鋸筋→肩甲骨外転

僧帽筋→肩甲骨内転

前鋸筋→肩甲骨上方回旋

菱形筋→肩甲骨下方回旋

それぞれが拮抗関係になっており、すべての筋肉において筋力低下を起こしやすくなっています。

したがって、前鋸筋のみならず、肩甲骨周囲の筋バランスが崩れてしまうことで翼状肩甲が起こります。

これからは今あげた3つの筋肉についてお話ししていきます。

菱形筋について

菱形筋の基礎知識(大・小菱形筋)

大菱形筋

起 始:第1〜4胸椎棘突起

停 止:肩甲骨内側縁下部

作 用:肩甲骨の内転、挙上、下方回旋

支配神経:C4〜5 肩甲背神経

栄養血管:肩甲背動脈

小菱形筋

起 始:第6〜7頚椎棘突起または第7頚椎〜第1胸椎棘突起

停 止:肩甲骨内側縁上部

作 用:肩甲骨内転、挙上、下方回旋

支配神経:C4〜5 肩甲背神経

栄養血管:肩甲背動脈

菱形筋群の機能不全で起こる現象

菱形筋群の機能不全で起こる現象としては、以下のようなものが挙げられます。

・肩甲骨アライメント不良

・肩挙上時の肩甲骨運動の異常

・頭部前方変位姿勢

それぞれについてみていきます。

肩甲骨アライメント不良

菱形筋群は頚椎もしくは胸椎から肩甲骨に付着しているため、菱形筋群が筋力低下を起こすと、肩甲骨外転位、肩甲骨上方回旋位になりやすくなります。

肩甲骨のアライメントとしては、

・肩甲骨上角がT2の高さ

・肩甲骨下角がT7〜8の高さ

・肩甲骨内側縁が脊柱とほぼ平行

・棘突起と肩甲骨内側縁の幅が指3〜4横指分

とされています。

菱形筋群の筋力低下が起こると、肩甲骨内側縁が平行ではなくなり、棘突起と肩甲骨内側縁の幅が大きくなります。

肩挙上時の肩甲骨運動の異常

肩関節を挙上する際、広義の肩関節では肩甲上腕リズムが起こります。

しかし、菱形筋群が機能不全を起こしている場合、肩甲上腕リズムの破綻が起きます。

具体的には、

肩甲骨がすでに上方回旋している場合は肩甲骨上方回旋運動と肩甲上腕関節との連動が起こらなくなります。

また、菱形筋群の下方回旋が起こらないため、挙上時早期に肩甲骨の上方回旋が起こりきってしまい、肩甲上腕関節との連動が起こらなくなり、肩につまりがでたりします。

頭部前方変位姿勢

最後に、頭部前方変位姿勢が挙げられます。

菱形筋群の筋力低下が起こることで肩甲骨は外転・上方回旋位になり、胸椎上部が屈曲しやすくなります。

胸椎上部が屈曲しやすくなることで、頭部は前方に変位しやすくなり結果的に頭部前方変位姿勢になりやすくなります。

僧帽筋について

起始:上部線維→後頭骨上項線、外後頭隆起、項靱帯から頚椎棘突起

中部線維→C7〜T3棘突起、棘上靭帯

下部線維→T4〜12の棘突起、棘上靭帯

停止:上部線維→鎖骨外側1/3

中部線維→C7〜T3棘突起、棘上靭帯

下部線維→T4〜12棘突起、棘上靭帯

作用:上部線維→肩甲骨の上方回旋、内転、挙上、頸部の伸展

中部線維→肩甲骨の内転

下部線維→肩甲骨の上方回旋、内転、下制

支配神経:副神経の外枝、頚神経叢の筋枝

栄養血管:頸横動脈

僧帽筋は上部線維、中部線維、下部線維ともに、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用があります。

そのため、僧帽筋の筋力低下があると翼状肩甲が生じるとされています。

僧帽筋の機能不全で起こる現象

僧帽筋の機能不全で起こる現象としては、菱形筋と似ていますが、次のようなものが考えられます。

・肩甲骨アライメント不良

・肩挙上時の肩甲骨運動の異常

・胸椎後弯姿勢

肩甲骨アライメント不良

僧帽筋の機能不全による肩甲骨アライメント不良に関しては、線維によって肩甲骨のアライメントが起こります。

僧帽筋上部線維の機能不全が起こっている場合、肩甲骨は下制し、外転し、下方回旋します。基本的には現場ではあまりみられません。僧帽筋上部線維の筋緊張が亢進しているパターンが多いからです。

僧帽筋中部線維の機能不全が起こっている場合、肩甲骨は外転します。上方回旋、下方回旋のバランスが取れたまま、外転してしまっている場合、僧帽筋中部線維の機能不全が考えられます。

もしくは、僧帽筋全体が機能不全を起こし、結果的に上方回旋と下方回旋のバランスが取れているように見えることもあります。

僧帽筋下部線維の機能不全が起こっている場合、肩甲骨は挙上、外転、下方回旋します。これは現場でよくみられます。

僧帽筋下部線維は肩挙上角度90〜180°で活動すると言われています。しかし、現代の生活でそこまで肩を大きく屈曲する運動は多くありません。したがって、筋力低下を起こしやすいとされています。

肩挙上時の肩甲骨運動の異常

僧帽筋の機能不全が起こることで発生する肩甲骨運動の異常としては、肩甲骨の過外転が挙げられます。菱形筋の機能不全でもお話しした早期の上方回旋運動も起こりますが、僧帽筋単体で見ると過外転の方が起きやすい印象です。

主に僧帽筋中部線維・下部線維の筋力低下により肩甲骨が内転できず、外転したまま肩を挙上することで挙上運動に異常が起こります。

胸椎後弯姿勢

僧帽筋は肩甲骨から下部胸椎棘突起まで付着しています。

したがって、胸椎伸展時に必要な肩甲骨の内転を行うことができず、肩甲骨が外転位になってしまうことで胸椎が港湾しやすい状態になってしまい、胸椎後弯姿勢が助長されます。

前鋸筋について

起始:第1〜8肋骨の外側面中央部

停止:肩甲骨内側縁

作用:肩甲骨の外転

上部線維→肩甲骨の下方回旋

下方線維→肩甲骨の上方回旋、後傾

支配神経:C5〜7 長胸神経

栄養血管:上部→外側胸動脈

下部→胸背動脈

前鋸筋の線維ごとの特徴

解剖学的には2つの分類をしましたが、ここでは、機能的に3つの線維に分類します。

前鋸筋上部線維の特徴

前鋸筋上部線維は筋断面積が広くなっており、筋力発揮が強く行える構造をしています。

しかし、現代の生活では使う場面が少なく筋力低下を起こしやすいため、硬くなりやすいです。

また、上部線維は主に肩甲挙筋と連結しており、肩甲挙筋の肩甲骨回旋作用と前鋸筋上部線維の上方回旋作用が拮抗作用となっています。

そのため、どちらか2つの筋に異常が起こると他方に影響を及ぼします。

前鋸筋中部線維の特徴

前鋸筋中部線維は筋断面積が比較的薄いとされています。

しかし、繊維の方向からして、肩甲骨内側縁から走行しているため、肩甲骨の外転作用に大きく寄与しています。

また、中部線維は肩甲骨内側縁で菱形筋群と連結しています。

菱形筋群の肩甲骨内転作用と前鋸筋中部の外転作用が拮抗しており、上部線維同様、どちらかの異常が他方に影響を及ぼします。

前鋸筋下部線維の特徴

前鋸筋下部線維は肩甲骨下角付着部での筋断面積が大きいとされています。したがって、肩甲骨の上方回旋作用に大きく寄与していると考えられます。

また、肩甲骨下角で大菱形筋と連結しています。

大菱形筋の肩甲骨の下方回旋作用と前鋸筋下部線維の肩甲骨上方回旋作用が拮抗しています。

この連結はとても重要で、大菱形筋と前鋸筋下部線維は拮抗関係にありながら筋肉としては連結しています。

したがって、両者が同時に収縮を起こすと肩甲骨を胸郭に押し付ける作用が生まれます。

この機能が働かない方が翼状肩甲となってしまいます。

さらに、肋骨側では前鋸筋と外腹斜筋が連結しています。また、前鋸筋下部線維は肋骨部への付着範囲が広くなっており、腹部機能や呼吸機能に大きく関係してきます。

前鋸筋の機能不全で起こる現象

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?