賛否両論激しい「例の漫画」、私は気に入りました

Twitter 界隈で「例の漫画」として話題になったものが目に止まっていろいろ思うところがあったので、私の感想を書いてみたいなと思いました。

「例の漫画」そのものと、それに対する「激しい賛否両論」はこちらで読めます。

↓

Twitterで話題になった『例の漫画』、激しい賛否両論が巻き起こったのはなんで?→『人との信頼関係』『感情の操作』に注目した解説に納得の声 -

初めに私の感想を言っておくと、

"単に指示を出せてないだけじゃんという見方があるのもわかるし、意見が分かれるところだろうけど、私はこの社長好きですね。

といっても、これで仕事が出来る人は限られるので、相手を選んで言わなきゃダメで、ほとんどの場合は通用しないと思うけど"

と思いました。

私自身はふだんは「明確に指示を出すことが大事」という考えですし、それができるようにする教育をするのが本業です。しかし「明確な指示」が不可能な領域があるとも思うんですよ。

以下、いつものロジック図解をしてみながら考えましょう。長い前置きに耐えられる方だけ続きをお読みください(^_^;)

(以下、ネタバレ注意ネタバレ注意:「例の漫画」をまだ読んでない方は先にそちらをどうぞ~)

前置き:グランド・デザインから造形まで

まずはこういう構図を考えます。

一番上にあるのは「グランド・デザイン」、これはたとえば

剣と魔法が支配する中世ヨーロッパ風の異世界において、平和を乱す魔王を倒すために剣士が仲間と共に戦う物語

というような、作ろうとする物語が全体としてどういうものかを表す設定です。

その設定の中で登場する人物にはいくつかのRole(ロール、役割)があります。ドラクエのようなRPG風ゲームであれば、剣士、国王、魔術師、魔王というようなものが定番ですね。もちろんグランド・デザインが違えばここはまったく違ったものになり、たとえば「とりたてて特技も無い平凡な女子高生がスクール・アイドルを目指す」という世界なら魔王や国王の代わりに幼なじみや先輩や校長が出てくることでしょう(それってなんのラ○ラ○ブ? とかツッコんではいけない)。

それらのRoleにはそれぞれいくつかの属性が付属します。剣士であれば剣と盾を持ち敏捷であるとか、魔王ならば屈強でダークなイメージだとかです。

次にその「属性」を具体的なパーツに変えます。

「剣」と一言で言いますがそれはいったいどんな剣でしょうか? ゆるい湾曲のある片刃の太刀(日本刀)でしょうか、それとも真っ直ぐな両刃の西洋剣(ロングソード)でしょうか? ここでいう「日本刀」や「ロングソード」というのが「パーツ」です。「剣」という「属性」のレベルだと、「切ったり突くことのできる武器」という抽象的な概念なのに対して、「日本刀」や「ロングソード」という「パーツ」まで来ると具体的なイメージが描けます。

ただその「具体的なイメージ」を、実際に絵にする段階では「スタイル」があります。たとえば同じ日本刀でも江戸時代の歌舞伎役者絵の中と現代の武士漫画では違うスタイルで描かれますよね。どちらも、「あ、日本刀だな」と、そして「これは江戸時代、こっちは現代」ということもわかります。「これは手塚治虫の絵、こっちは横山光輝の絵」というのもスタイルの違いの例です。

こうして考えると、1つのRoleには複数の属性があり、それらを「パーツ」にして「スタイル」を加えると1つの「具体的な造形」になり、キャラクターができるわけです。

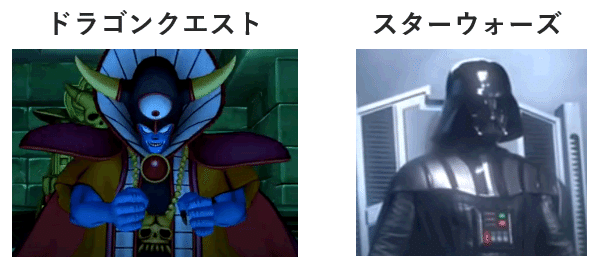

「具体的な造形」というのはたとえばこういう奴です。

Roleとしては同じ「魔王/悪の帝王」系であっても造形は全く違いますね。

こうした造形を作るために、属性にふさわしいパーツとスタイルを組み合わせますが、ここでいう「パーツとスタイル」のパターンにはカルチャーによってかなりのバリエーションと制約があります。

カルチャーというのはたとえば「西洋風、日本風、中国風」などが大まかなものの例です。たとえば「日本の戦国時代」という設定の世界に西洋風甲冑(プレートアーマー)を着た騎士が現れたらオカシイので、グランド・デザインに合ったカルチャーを元ネタにしてうまくアレンジする必要があります。(もちろん、日本風といっても古代・鎌倉・戦国でやはり差があるなど、細かく言えば無限に細分化されます)。

ちなみに、完全にゼロから架空のカルチャーをクリエイトする、というのは通常やりません(できません)。人間の発想力はそこまで豊富じゃないのが普通で、たいていはなんらかの元ネタを加工して作るわけです。だから、資料が必要になります。

そこが描かれているのが、「例の漫画」でいえばこの部分ですね。

「紙の資料なんて時間の無駄」と言っていた神崎さんが図書館にこもって資料を見ている。これは、自分の頭の中に入っているものだけでは元ネタが足りないので調べに来た、というシーンでしょう。

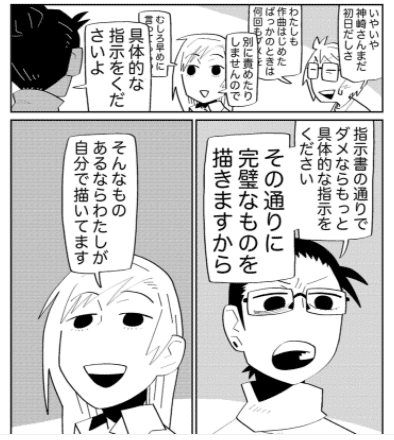

で、その前にあったのがこういう「もっと具体的な指示をください。そのとおりに完璧なものを描きますから」というシーン。

ここで神崎さんが言っている「具体的な指示」というのはたとえばこういうイメージなんじゃないでしょうか。

北斗の拳のケンシロウより少し細身の身体に西洋騎士風甲冑を着せてロングソードを持たせて……

という感じ。カルチャー以下のゾーンで指示をするとこんな感じになります。こういうのは「具体的な指示」と言えますが、ところが社長のカナメさんは「そんな指示は出せない」という。

カナメさんが求めているのは、グランド・デザインのレベルの話を聞いてそこから下を考えてくれること、だったはずです。

こういう世界の剣士だったら、こんな属性が必要だろう。ということは○○風カルチャーの武装とスタイルをベースにキャラクターを作れば合うはずだ

……というようなワークをしてくれることを望んでいたはずです。

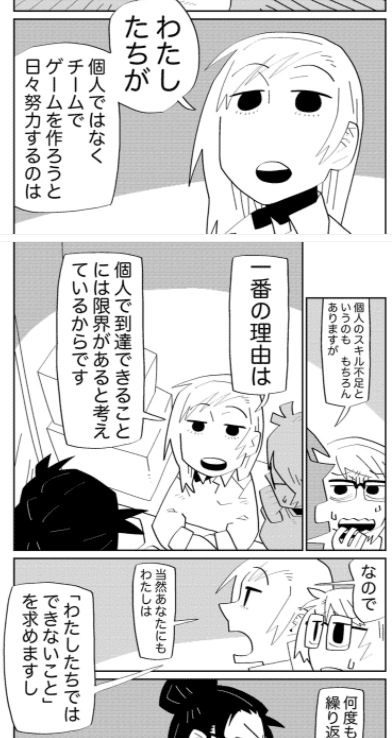

なぜそれを望むのか、それもカナメさんはハッキリ言っています。

「私たちでは出来ないことを求める」

と。私にはできないが貴方にはできるだろう、だから頼む、というわけです。

なぜ出来ないのかは推測できます。要するにカナメさんには「カルチャーの引き出しが少ない」から、自分で考えるのは不可能だ、と自覚してるのでしょう。

カナメさんはグラフィカルアートのプロではない。だから世界各国のさまざまな歴史的カルチャー、スタイルを知りつくしているわけではないので、「造形」をしようとしてもどうしても発想が広がらない。だから、それについては自分よりも出来るであろう神崎さんに頼むということ。

クリエイティブというものを「独自の創作」だと考えるとここが理解しにくいんですが、実際のアートの世界でも完全にオリジナルのカルチャーで作るよりは「元ネタがあってそこに独自のアレンジを加える」というケースが大半です。だから幅広い元ネタを知っている人でなければ「独自の世界」は作れません。カナメさんはそれを神崎さんに求めたわけです。

もしカナメさんが「具体的な指示」を出していたら、それは「カナメさんの知識の限界」を超えられません。だから自分には出来ない、と、それを自覚して「出来る人」と見込んだ神崎さんに丸投げしたわけですね。私はこれは立派な姿勢だと思う次第です(といっても相手が神崎さんでなければ成立しませんが)。

元ネタがあっての独自創作って?

具体例を挙げれば、スター・ウォーズのダースベイダーは日本のサムライ、伊達政宗の兜のイメージを元にしているのは有名ですね。

スター・ウォーズと日本文化に深い関わりがあるって本当?「中の人」に聞いてきました! | 和樂web 日本文化の入り口マガジン

初期の構想段階で監督のジョージ・ルーカスは、とても邪悪なキャラクターを作ろうとしていました。風に舞う悪の権化のような…。

ジョージは、黒澤明監督の作品にインスパイアされて、ダース・ベイダーだけの新しいサムライの姿を目指しました。他にも、日本文化の影響を受けたものがたくさんありますよ」とレイラさん

それから、イギリスのクラシック畑出身の音楽プロデューサー、ジョージ・マーティンはビートルズの音楽制作に深く関わり、彼らの音楽の幅を広げることに貢献したと言われています。

マーティンの音楽的専門知識は、ビートルズの天賦の才能と達成しようと考えていたサウンドとのギャップを満たすことを助けた。ビートルズの楽曲におけるクラシック的アプローチやオーケストレーション、複雑なサウンド・エフェクトの多くは、マーティンとの共同作業によるものであった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3

ビートルズの最高傑作としてよく選ばれるストロベリー・フィールズ・フォーエバーではトランペットやチェロが効果的に使われていますが、そうしたアレンジは音楽的引き出しの多いマーティンがいてこそ可能だったわけです。

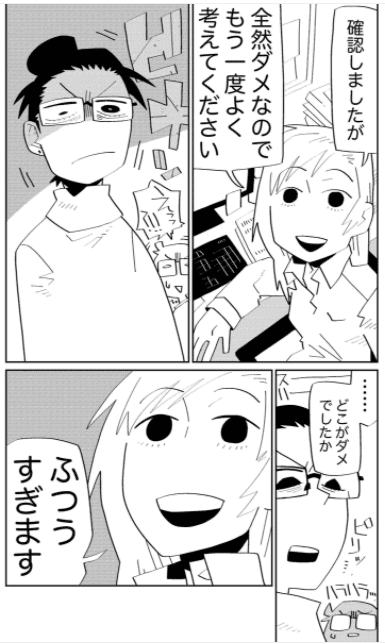

では、カナメさんはなぜ最初に「ふつうすぎます」と言ってダメ出しをしたのでしょうか?

「ふつうすぎます」

「これじゃわざわざお金を払って他人にお願いした意味がありません」

このシーンはおそらくずっと後ろの↓この場面への伏線でしょう。

見栄えのする絵を何枚か適当に渡したら5万とかもらえんだもん。チョロすぎるよな~

これ、そこそこ才能のある人間が陥りがちな罠なんです。

「そこそこやれる」ので、「そのとき自分が簡単にできる範囲でごまかしてしまえる」んですよね。

ところがそういう「簡単にできる範囲でごまかした」ものはたいてい「既にある何かの二番煎じ、三番煎じ」にしかなりません。人間の発想に対する「カルチャー」の制約というのは非常に強いものがあって、独力で「今までのやり方、お作法を守ったスタイル」を超えるのは難しい。

ですが、そこでまったく違うカルチャーに触れるとそれが刺激になって新しい世界が開けることがあります。

具体例を挙げれば、19世紀後半にヨーロッパで流行したジャポニスムは、日本の開国にともない日本の文物がヨーロッパに大量流出したことによって、それまで西洋人が知らなかった東洋美術のスタイルに触れたことで起きました。

一方で、「チョロすぎるよな~」と言っているモブキャラの場合はどうでしょう? 明らかに、「自分が既に知っているカルチャー」の二番煎じを作っただけのはずです。そういうものは、「ふつう」にしかなりません。

それに対して神崎さんは「検索じゃ出てこない資料が必要」と言って資料調べをしている。「ふつうじゃないもの」はそういう努力から生まれてくるわけです。

そういうことをこの漫画は描いているんじゃないでしょうか。

カナメ社長は神崎さんはそれができる人だと見込んで「ふつうすぎる」というダメ出しをし、「私たちでは出来ないことを求める」と言ってハードルを上げたわけです。

私はこの漫画をそんなふうに読み取りました。みなさんは、いかがでしたか?