【初心者向け】老年症候群の基礎から応用まで!わかりやすく解説

こんにちは、華珠,です。今回は老年症候群についてみていきましょう。

老年症候群は、高齢者の健康と生活を理解する上で重要な概念であり、介護福祉士国家試験、社会福祉士国家試験やケアマネ試験でも頻出のテーマです。出題傾向としては、以下の点が挙げられます。

1. 老年症候群の定義と概念

2. 主な老年症候群の種類と症状

3. 老年症候群の評価とケア

4. 予防と対策

5. 関連法規・制度

となっています。

ではまず、社会福祉士国家試験の過去問題からです。

最初からわからなくても当然という気持ちで挑戦してみましょう。

だた、解説を読むよりも、考えることで、記憶に残りやすくなりますよ!

過去問題に挑戦

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 問129

介護予防に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

指標としての健康寿命とは、健康状態で生活することが期待される平均期間である。

サルコペニアとは、加齢によって予備力が低下し、ストレスへの回復力が低下した状態で、要介護状態の前段階といえる。

2016年(平成28年)における平均寿命と健康寿命の差は、女性より男性の方が大きい。

フレイルとは、高齢期の筋量や筋力の低下、それに伴う身体機能低下で、サルコペニアの要因の一つである。

予防・健康づくりの推進のための介護予防と生活習慣病対策・フレイル対策は、一体的に介護保険で行われている。

つづいてケアマネージャー試験を見てみましょう。

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問26

次の記述のうち適切なものはどれか。3つ選べ。

「指輪っかテスト」は、サルコペニア(筋肉減弱症)の簡便な評価法である。

フレイルとは、健康な状態と介護を要する状態の中間的な状態である。

ロコモティブシンドロームとは、認知機能の低下によって起こるフレイルである。

要支援と認定された者では、介護が必要となった原因の第1位は認知症である。

配偶者との死別による心理的苦痛を和らげるには、ソーシャルサポートが有効である。

初めて見る方には難しい問題かもしれませんね。

では、老年症候群について詳しくみていきましょう。

老年症候群について

定義

老年症候群とは、加齢に伴い高齢者に多くみられる、医師の診察や介護・看護を必要とする症状・徴候の総称です。症状の多様性

老年症候群には50項目以上の症状が含まれ、複数の診療科を受診する必要があることが多いです。

老年症候群として扱われる病態

●フレイル(虚弱)●廃用症候群 ●サルコペニア(筋量低下)

●認知機能障害 ●転倒 ●摂食・嚥下障害 ●視力障害 ●うつ ●貧血 ●難聴

●めまい ●易感染性 ●体重減少 ●サルコペニア(筋量低下)など

生理的老化と病的老化

老年症候群には生理的老化と病的老化が混在しており、症状の改善可能性を正しく理解することが重要です。危険因子

日常生活動作が低下する危険性がある因子には、情報関連機能の低下や転倒、うつなどであることが含まれます。予防策

適度な運動や栄養の摂取が老年症候群の予防に重要であり、食事の宅配サービスの利用も推奨されます。

症状

関節の痛み

老年症候群に含まれる症状の一つで、日常生活に影響を与えることがあります。圧迫骨折

骨の脆弱化により発生しやすく、痛みや動作制限を引き起こします。歩行障害

筋力低下やバランス感覚の低下により、転倒のリスクが高まります。認知機能障害

記憶力や判断力の低下が見られ、日常生活に支障をきたすことがあります。頻尿・失禁

排尿機能の低下により、生活の質が低下することがあります。

原因

安静や臥床は老年症候群を進行させます。

栄養不足

栄養の偏りや不足が老年症候群の原因となることがあります。運動不足

身体活動の減少が筋力低下や機能低下を引き起こします。社会的孤立

配偶者や友人を失うことで精神的健康が損なわれることがあります。ホルモン減少

加齢に伴うホルモンの減少が症状に影響を与えることがあります。慢性疾患

既存の疾患が老年症候群の症状を悪化させることがあります。

予防

老年症候群に対しては、活動性を上げることが必要です

適度な運動

筋力を維持し、転倒リスクを減らすために重要です。栄養の摂取

バランスの取れた食事が健康維持に寄与します。社会的交流

孤立を防ぎ、精神的健康を保つために重要です。定期的な健康チェック

早期発見と対策が症状の進行を防ぎます。生活習慣の見直し

健康的な生活習慣が老年症候群の予防に役立ちます。

診断と治療

検査の重要性

症状に応じた検査で病気の有無を確認することが重要です。治療の必要性

病気が見つかった場合は、適切な治療が必要です。薬の影響

内服中の薬が症状の原因となる場合があるため、医師との相談が必要です。生活習慣の改善

栄養管理や適度な運動が症状の改善に寄与します。精神的健康の維持

不安を抱えずに過ごすことが精神衛生上重要です。

関連する病気

フレイル

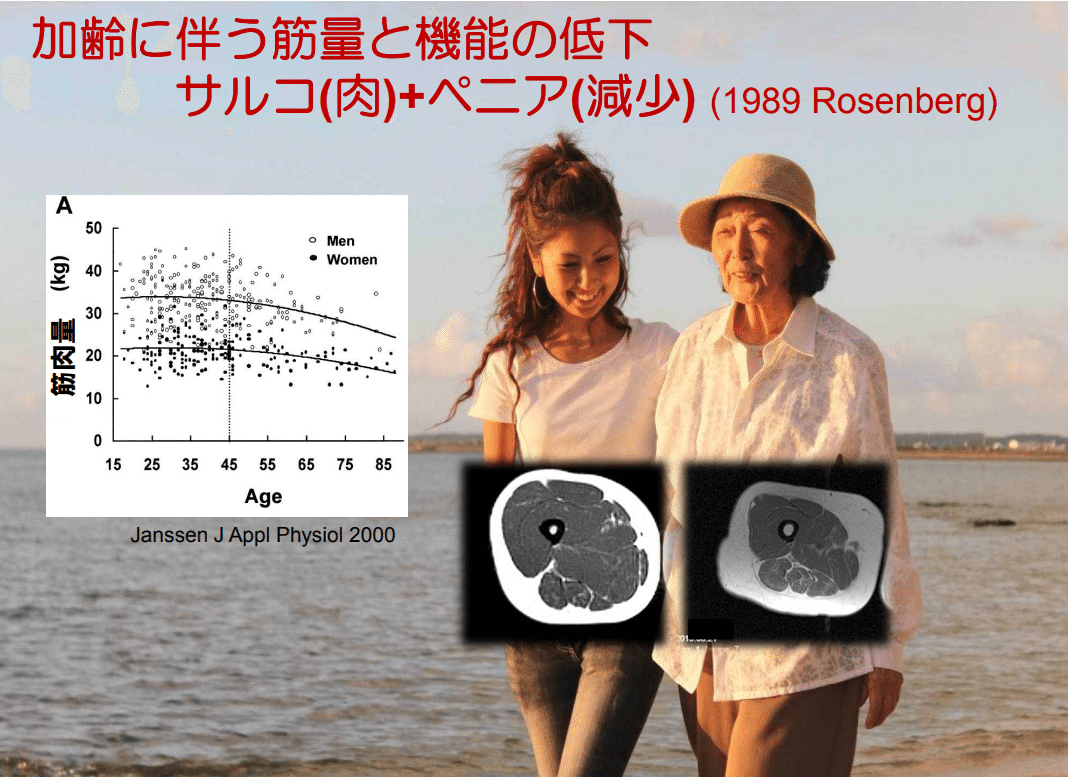

健康な状態と要介護状態の中間に位置する状態です。サルコペニア

筋肉の量が減少し、身体能力が低下した状態です。ビンスワンガー白質脳症

老年症候群の症状がみられる病気で、50歳代でも発症します。ホルモン減少

精力低下や認知判断力の低下に関連しています。慢性疾患

既存の疾患が老年症候群の症状を悪化させることがあります。

過去問題に再挑戦

では、改めて問題に挑戦してみましょう。

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 問129

介護予防に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

指標としての健康寿命とは、健康状態で生活することが期待される平均期間である。

サルコペニアとは、加齢によって予備力が低下し、ストレスへの回復力が低下した状態で、要介護状態の前段階といえる。

2016年(平成28年)における平均寿命と健康寿命の差は、女性より男性の方が大きい。

フレイルとは、高齢期の筋量や筋力の低下、それに伴う身体機能低下で、サルコペニアの要因の一つである。

予防・健康づくりの推進のための介護予防と生活習慣病対策・フレイル対策は、一体的に介護保険で行われている。

解説

1. 指標としての健康寿命とは、健康状態で生活することが期待される平均期間である。(正答)

健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。

単に寿命が長いだけでなく、自立した生活を送ることが可能な期間を指します。

健康寿命を延ばすことは、介護予防の主要な目標の一つです。

この概念は、平均寿命と健康寿命との差を縮めることに重点が置かれており、高齢者の生活の質(QOL)向上にも直結します。

2. サルコペニアとは、加齢によって予備力が低下し、ストレスへの回復力が低下した状態で、要介護状態の前段階といえる。(誤り)

サルコペニアは、加齢に伴う骨格筋量や筋力の低下を指しますが、ここでの説明は「フレイル」に該当します。

サルコペニアはフレイルの重要な要因であるものの、サルコペニア単独では「要介護状態の前段階」とは言い切れません。

サルコペニアを放置すると転倒や寝たきりに繋がる可能性があるため、適切な介入が必要です。

3. 2016年(平成28年)における平均寿命と健康寿命の差は、女性より男性の方が大きい。(誤り)

2016年時点の統計では、平均寿命と健康寿命の差は、男性よりも女性の方が大きいというデータがあります。

これは、女性の方が長生きする一方で、介護を要する期間が男性よりも長くなる傾向があるためです。

4. フレイルとは、高齢期の筋量や筋力の低下、それに伴う身体機能低下で、サルコペニアの要因の一つである。(誤り)

フレイルとは、加齢に伴い身体的・精神的・社会的な予備力が低下した状態を指します。

サルコペニアはフレイルの一因であるため、逆の説明が正しいです。

この選択肢では「サルコペニアがフレイルの要因」という誤った記述となっています。

5. 予防・健康づくりの推進のための介護予防と生活習慣病対策・フレイル対策は、一体的に介護保険で行われている。(誤り)

介護予防は介護保険制度の中で行われていますが、生活習慣病対策は医療保険が中心です。

また、フレイル対策も介護保険制度の枠組みに含まれる部分もありますが、必ずしも一体的に行われているわけではありません。

つづいて、ケアマネージャー試験に再挑戦してみましょう!

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問26

次の記述のうち適切なものはどれか。3つ選べ。

「指輪っかテスト」は、サルコペニア(筋肉減弱症)の簡便な評価法である。

フレイルとは、健康な状態と介護を要する状態の中間的な状態である。

ロコモティブシンドロームとは、認知機能の低下によって起こるフレイルである。

要支援と認定された者では、介護が必要となった原因の第1位は認知症である。

配偶者との死別による心理的苦痛を和らげるには、ソーシャルサポートが有効である。

解説

1.「指輪っかテスト」は、サルコペニア(筋肉減弱症)の簡便な評価法である。(適切)

「指輪っかテスト」とは、親指と人差し指で本人のふくらはぎを囲むことで筋肉量を簡易的に測定する方法です。指が重なる場合は筋量が低下している可能性があります。この方法は簡便であり、サルコペニア(筋肉減弱症)の評価に有効とされています。

特にサルコペニアの早期発見は、転倒や寝たきりを防ぐ上で重要です。この評価法は、医療・介護の現場で広く活用されています。

2.フレイルとは、健康な状態と介護を要する状態の中間的な状態である。(適切)

フレイル(虚弱)は、高齢期における身体的、精神的、社会的な予備力が低下した状態を指し、健康な状態と要介護状態の間に位置します。

この段階で適切な介入を行うことで、要介護状態を予防できるため、介護予防の重要なターゲットとなっています。

フレイルには以下の3つの側面があります

身体的フレイル(筋力低下など)

精神・心理的フレイル(うつ状態や認知機能低下)

社会的フレイル(孤立や社会参加の低下)

3.ロコモティブシンドロームとは、認知機能の低下によって起こるフレイルである。(不適切)

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、運動器(骨・関節・筋肉など)の機能低下により、移動機能が障害される状態を指します。

認知機能の低下が原因ではありません。

この選択肢は、ロコモティブシンドロームの定義と原因について誤解しているため不適切です。

ロコモは転倒や骨折のリスクを高めるため、早期の対策が必要です。

4.要支援と認定された者では、介護が必要となった原因の第1位は認知症である。(不適切)

要支援状態の原因として最も多いのは、関節疾患や転倒・骨折、筋力低下などの身体的な問題です。

認知症は要介護状態の原因としては上位に入りますが、要支援状態の主な原因とは言えません。

5.配偶者との死別による心理的苦痛を和らげるには、ソーシャルサポートが有効である。(適切)

高齢者が配偶者を失うことは、心理的に大きなストレスを引き起こします。この心理的苦痛を和らげるためには、家族や友人、地域社会などのソーシャルサポートが重要です。社会的なつながりが孤立感を減らし、うつ病や心身の健康悪化を予防する効果があります。この選択肢は正しい知識に基づいており、適切な内容です。

では、理解度確認のため、チェックテストをしてみましょう!

理解度確認一問一答

正誤をお答えください

老年症候群に対しては、できる限り臥床や安静が必要である。

老年症候群には、認知症、うつなど精神疾患・精神症状も含まれる。

解答・解説

老年症候群に対しては、できる限り臥床や安静が必要である。

誤り:安静・臥床は老年症候群を進行させるため、活動性を上げることが必要です。老年症候群には、認知症、うつなど精神疾患・精神症状も含まれる。

正しい:老年症候群には、認知症、うつなど精神疾患・精神症状も含まれます。

老年症候群についてのまとめ

いかがでしたでしょうか?

老年症候群は、高齢者に多く見られる、複数の症状が複合して現れる状態です。

加齢に伴う生理的な変化に加え、生活習慣病や心理的な要因も影響し、日常生活に支障をきたす可能性があります。

老年症候群の特徴

多様な症状

関節の痛み、転倒、認知機能低下、うつなど、様々な症状が現れます。複合性

複数の疾患や要因が複雑に絡み合っていることが特徴です。進行性

放置すると、要介護状態へと進展する可能性があります。

老年症候群の原因

生理的老化

筋力低下、骨密度低下など、加齢に伴う身体機能の低下。生活習慣

運動不足、栄養バランスの乱れ、睡眠不足など。慢性疾患

高血圧、糖尿病、心疾患など。心理的要因

孤独感、うつ状態など。

老年症候群の予防と対策

運動

筋力トレーニング、バランス運動など、適度な運動を継続することが大切です。栄養

バランスの取れた食事を心がけ、栄養不足を防ぎましょう。社会参加

家族や友人との交流、地域活動への参加など、社会的なつながりを大切にすることが重要です。定期的な健康チェック

早期発見・早期治療により、症状の悪化を防ぎます。専門家への相談

医師、看護師、ケアマネジャーなど、専門家のアドバイスを受けましょう。

老年症候群と関連する概念

フレイル

健康な状態と要介護状態の中間的な状態。サルコペニア

筋量や筋力の低下。ロコモティブシンドローム

運動器の機能低下により、移動機能が障害される状態。

老年症候群の重要性

老年症候群は、高齢者のQOL(生活の質)を低下させ、介護が必要となるリスクを高めます。早期発見と適切な介入により、要介護状態を予防し、高齢者が自立した生活を送ることができるように支援することが重要です。

社会福祉士、介護福祉士、ケアマネジャーを目指す方へ

老年症候群は、介護福祉の現場で頻繁に遭遇する問題です。

高齢者の状態を正確に把握し、適切なケアを提供するためには、老年症候群に関する知識を深めることが不可欠です。

特に、フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームといった関連概念についても理解を深めましょう。

今後改めて解説していきます。

まとめ

老年症候群は、高齢者の健康と生活に深く関わる問題です。多様な症状や原因、そして予防策について理解することで、高齢者一人ひとりに合わせた適切な支援を提供することができます。