【介護をすることになったら?】介護の第一歩を市役所の方にお尋ね

あいさつ

少子高齢化が叫ばれる昨今、我々のもとにどんどん近づいている存在があります。その名は、介護。

どうも皆さんこんにちは。滋賀大学陵水新聞会の奥田です。

私たち陵水新聞会は大学の自主企画プロジェクトと呼ばれる活動の一環として、この度にじいろのからすさんと、介護冊子の制作を行うことになりました。このアカウントには、その冊子のための記事を掲載していきます!

今回は編集長の宮下と共に、彦根市福祉保健部高齢福祉推進課の方々に、介護をするとなったらまずどうしたらいいのか、初めの部分について詳しくお話を聞かせていただきました!

取材に応じてくださったのは、介護保険係の上田紀久さん、髙山悠実香さん、事業者支援係の松田泰憲さん、保健師の関谷幸子さん、髙田愛さんの5人。

介護をするとなったら何をしたらいいのか、今現在迷ってらっしゃる方も、介護はまだ先のことだけど今からでも知っておこうという方もぜひ記事を読んでいってください。

【話題1】介護が必要になったら?介護保険ってなに?

宮下:

本日はどうぞよろしくお願いします。

若干の緊張感を含んだ空気が漂う中、取材がスタート。

宮下:

ではまず介護が必要になったら、どこに行けば良いのか教えてください。

保健師 関谷さん:

高齢者の総合相談窓口、「地域包括支援センター」です。

彦根市内では相談窓口が7か所、地域包括支援センターが6つ開設されています。住んでいる学区によってどの地域包括支援センターに行けばいいかが異なるので、自分の地域の場所に行ってください。

宮下:

なるほど、「地域包括支援センター」ではなにができるんでしょうか?

保健師 関谷さん:

まず介護をする前に現状や今後について相談をしていただきます。本当に介護が必要なのか、介護保険のサービスを受けるために、要介護認定の申請をするかどうかなど、様々なことが相談できます。ここで相談した後、申請が必要だと決まれば申請に移る流れになります。

宮下:

そもそもの疑問なのですが、要介護認定って何に必要なんですか?

保健師 関谷さん:

要介護認定はヘルパーさんを頼んだり、介護用の器具を借りたりといった、介護に必要なサービスを受ける際に必要になってきます。

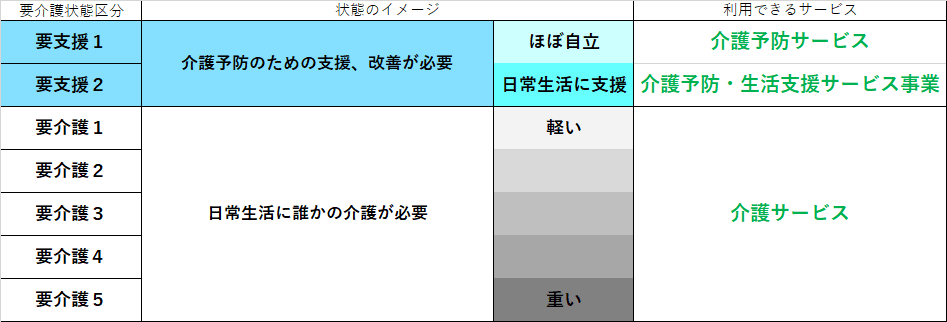

認定された介護区分ごとに受けられるサービスが変わってきます。

宮下:

そうなんですね。ちなみに要介護認定がない状態でも受けられるサービスはありますか?

保健師 関谷さん:

もちろん要介護認定が無くても受けられるサービスもあります。

有料の老人ホームや、地域での福祉活動などがそれにあたりますね。

こちらの提案もしているので、詳しくは市か地域包括支援センターで相談してください。

宮下:

ありがとうございます!

でも一つ気になることがあって…私は将来結構バリバリ働きたいと思っていて。

大学を卒業したら日中、家にいることがほとんどなくなり、窓口が開いている時間に相談しにいけないと思うんです。そういった場合はどうすればいいんですか?

保健師 関谷さん:

おー、そうなんですね。

対応時間外にしか連絡ができないという方は、留守番電話やホームページのお問い合わせフォームに連絡していただければ、確認して連絡させていただきます!

どこからでも自分の地域の地域包括支援センターに相談できるので、仕事で日中家にいない人でも大丈夫ですよ。

宮下:そうなんですね!安心しました。

宮下の疑問もほどほどに話題は要介護認定の申請へ。

* * * * *

【話題2】要介護認定の申請ってどうするの?

宮下:

相談で、介護保険のサービスを利用するために要介護認定の申請をすることになったら、どのような流れで申請すればいいんですか?

介護保険係 髙山さん:

介護保険のサービス利用には要介護認定を受けてもらう必要があります。

要介護認定のための申請をしたら、認定調査という、その人の状態を聞き取る調査を受けていただき、そのあとにかかりつけの先生に意見書をお願いして提出していただきます。

そしてそれを見ながら専門家が話し合って介護区分が決定します。

奥田:

ちょっと気になることがあるんですけど、かかりつけ医がいない人ってどうしたらいいんですか?僕みたいに地元がここじゃない人や、居住歴が長くなかったりしたら…

介護保険係 上田さん:

普段お医者さんと関わりがないという人も、まずはどこかお近くの医療機関を受診していただくことが必要です。その際にご高齢者ご本人の普段の様子をご家族に「問診票」に記入していただけたら、それを参考にお医者さんもスムーズに意見書の作成ができます。

奥田:

自分が彦根の病院に行ったことがなかったのでビビッて聞いてしまいました(笑)

当初身構えていたよりも軽快に話が進んでいく。

居心地の良さを感じ始めたこの空間。

開始から約30分、質問と回答は止まる気配がない。

介護保険係 髙山さん:

申請が無事に通って介護区分が決定したら、またまた地域包括支援センターや、ケアマネさん(ケアマネージャーの略)と相談して受けるサービスを組み立てていきます。

宮下:

ちゃんと専門の方が考えてくれるってすごく安心できますね。

* * * * *

【話題3】申請後、再びの相談にて提案してくださるサービスって?

奥田:

すごい初歩の初歩のことかもしれないのですが、どんなサービスの提案が多いんですか?

介護保険係 髙山さん:

介護保険と関係するサービスであれば、デイサービスやヘルパーさん、福祉用具のレンタルなんかが多いです。

ご高齢で転んで骨折してしまって、外出の機会を増やすためのサービスを受けたいという方もいらっしゃいますね。

奥田:

ほえー介護サービスにそんな使い方もあるんですね。

保健師 関谷さん:

介護保険なしのサービスの例としては、茶話会や金亀体操の実施であったり、やすらぎふれあいの館(宅老所)という市の施設での食事提供やゲーム、運動ができるものもありますね。

保健師 髙山さん:

ちなみに介護保険は介護サービスだけでなく、自宅をバリアフリーに改修するお手伝いができたりもします。

そのために申請される方もいらっしゃいます。

宮下:

介護区分には要介護と要支援っていう段階があるんですよね?

これは受けられるサービスに関わってきたりしますか?

介護保険係 上田さん:

もちろん例外もありますが、基本的に福祉用具のレンタルや施設入所などのサービスは区分によって受けられるかどうかが決まったりするんです。

ですが有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅であれば介護認定なしで入れるので、区分に関わらず入りたい方はそちらへ行かれることもありますね。

事業者支援係 松田さん:

最近はサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの選択肢も増えてきて、施設入居の待機者が減ってきています。

白熱しているこの介護に関するラリーだが、話はだんだんと介護サービス以外のところにも広がっていった。

* * * * *

【話題4】介護する側のケアなどで受けられるサービスはあるの?

宮下:

ここまで介護をされる側の人の話が多かったんですが介護する側の人が受けられるサービスはあるんですか?

保健師 髙田さん:

そういったものは介護保険にはあまりないのですが、地域の活動としてはいくつかされていますね。

例えば介護家族のつどいのほっこりさん。

定期的に集まりを開かれているのですが、ほっこりさんにはスタッフさんもいてくださるので、介護を受けられている方も同伴で来ることができます。

自分たちの普段の気持ちを打ち明け合ったり、情報交換をしたりされているみたいですね。

宮下:

なるほど。そういった活動があるんですね!他にはどういったものがありますか?

保健師 髙田さん:

そうですねぇ…認知症カフェも例にあげられます。

そこでは喫茶店を会場にしてレクリエーションなどをされています。ここにもちゃんと専門の職員さんがいらっしゃるので、困っている方がいたらここで相談することができますよ。

もちろん今介護をされていなくても、認知症に関心がある方は大歓迎です。

奥田:

おー!いいですね!今度取材に行ってみたいです。

時間にして約1時間半、体感ではもっと短かったが非常に濃い取材の幕が閉じた。

* * * * *

終わりに

この記事が、今まさに介護に直面していて介護についてあまりわからない人はもちろん、まだ介護に直面していない人も、介護についてより身近に、より詳しくなっていくきっかけになれば幸いです。

最初は緊張していたものの、市の方々もとても丁寧に優しく答えてくださり、聞きたかったお話をたくさん聞くことができた。またもしも自分たちが実際に介護に関わることになったときのことを、改めて考える良い機会になりました。

最後になりますが、今回取材に協力してくださったみなさま、本当にありがとうございました。

今回聞いた彦根市の介護保険に関しては、彦根市の冊子、

はつらつ介護保険に詳しく書かれています!

詳細が気になる方はぜひご覧ください!