教育からギフトへ

*このnoteは2018年6月に書いた記事をリライトしたものです。

「教育」や「教師」という手垢にまみれた言葉を使わずにそれについて新しい態度で語る方法はないかとずっと考えてきましたが、最近取材を受けて話しているうちに少し整理ができたので書き留めておこうと思います。

教育からギフトへ

年齢と知識の多寡が規定した「教師」と「生徒」という近代的な関係性はインターネットによって吹っ飛びました。

AIをはじめとするテクノロジーの発達と健康寿命の延長と少子高齢化は、人々のお金と時間と労働に関する価値観を変えつつあります。

未来に実現すると思われたことが次々と現実化し、先端だと思っていた知識や価値観はあっという間に過去のものとなり陳腐化します。

このような状況での学びの場面においては、アップデートできない教科書は役に立たないし、専業として教育に携わる人々だけで対応しようとするのは、文字通り、無理です。

では、教育をどうしたらよいか。

私は

全ての大人たちがその能力と専門性と時間を少しずつ子どもたちに寄ってたかってギフトする。

という形がよいのではないか考えています。

別段斬新なアイデアというわけではなく、これを具体化するような事例は既にいくつも生まれています。新しいというよりもむしろ、いつからか「学校教育」「民間教育」「家庭教育」などという言葉で専業的に語られるようになってしまったもっと人間に自然であったはずの営みを、その本来の姿へと、全ての人の掌へと、回帰させていくような試みだと思っています。

たとえばEテレ。

「あーこの哲学番組やたらおもしろいな」と思ったら『ALWAYS三丁目の夕日』や『リーガル・ハイ』などを手掛ける古沢良太さんが脚本を書いていたり

「この音やたらかっこいいな」と思ったらTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉さんの作曲だったり

「この歌やたらグッとくるな」と思ったら作詞が宮藤官九郎さんで作曲が星野源さんだったり。

エンタメの一線で活躍する人たちが、その能力を子どもたちのために発揮している。こういうのたまらないのです。

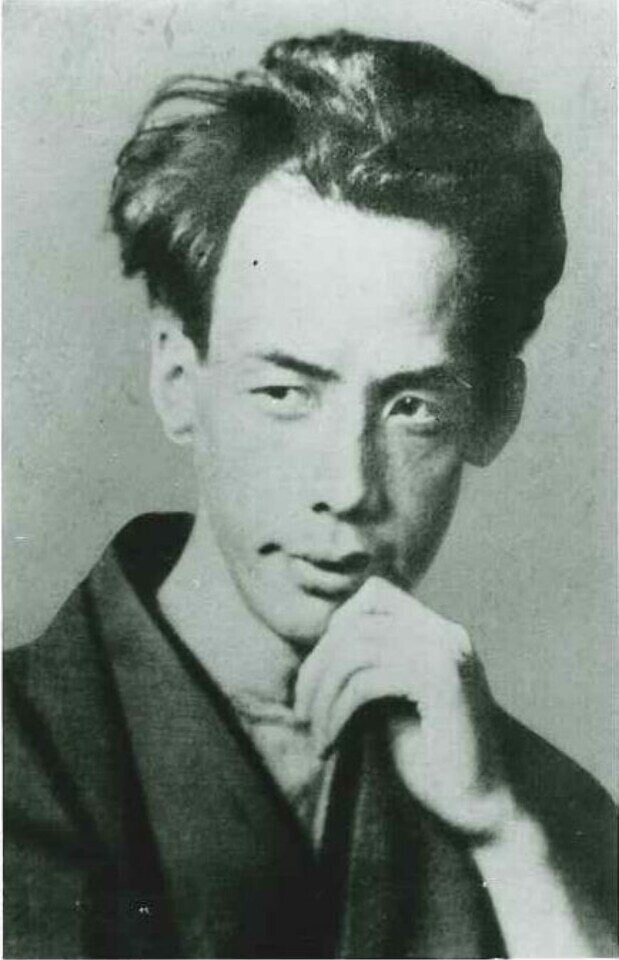

芥川龍之介もそう。

あんなに神経質そうな気難しそうな顔をした人が、『蜘蛛の糸』や『杜子春』のような児童向けの作品をいくつも残している。ニヒルな表情の奥にどんな思いがあって筆をとったのかと想像すると、そこに子どもの姿があったのかと思うと、なんだかとてもグッときてしまうのです。

きっとこういう人たちは「教育をやろう」と思って筆を取ったりギターやマイクを握ったりしたわけではないはずだと思います。それぞれが人生をかけて培ってきた経験と能力を、いっとき子どものために使っているような、お裾分けをしているような、そんな感じがするのです。それで私は「教育からギフトへ」という言葉に辿り着きました。

私のスクールでの実践

私のスクールでもたくさんの人々が、その専門性を生かして、子どもたちと大人たちに素晴らしい学びと体験をギフトしてくれています。

私のスクールのふくろうロゴをデザインをしてくれたThe Lincoln Graphix Familyの河原さん。普段は音楽アーティストのアートディレクションなどを手掛けている方なのですが、私がスクールのシンボルを作るにあたりどうしてもお願いしたくダメ元でコンタクトをとってみたら「インディーズのバンドならわかるけどセンセイかよ!」とおもしろがって引き受けてくださいました。

東京工業大学の山崎詩郎博士。平日は大学で研究と教育に取り組む傍らで週末は「しろう博士」として子ども向けの実験教室を企画し全国を飛び回っています。私たちも一緒にコマ科学実験教室を開催しました。

弊スクールの中学生向けに山崎博士と企画した「SF映画で学ぶ相対性理論超入門」は、部活で来れない子がいて席が埋まらないと寂しいと思いオーディエンスを一般募集してみたら大きなお友だちがわんさか集まり、神奈川や東京で何度も箱を変えて募集しては毎回キャンセル待ちになり、最後はデジタルハリウッド大学で200名満席で開催しました。町の小さなスクールのセンセイでしかない自分がどうしてこんなところでたくさんの人々に挨拶をしているのかと本当に不思議でふわふわしたような気持ちでした。でもみなさん「教育からギフトへ」の話(当時はここまで言語化できていなかったけど)をうんうん聴いてくれてとてもうれしかったです。

プロフォトグラファーの竹之内さんとのフォトワークショップには保護者も参加してくれています。

京都芸術大学の小田隆先生は子どもたちの大好きな恐竜を題材に美術解剖学の講義と実習をしてくださいました。

北欧ツアーのコーディネーターである戸沼如恵さんは私の「子どもたちと『センス・オブ・ワンダー』みたいな旅がしたい」というオファーを快諾し素晴らしいデンマークの旅をアレンジしてくれました。

他にもここでは紹介しきれないくらいたくさんのプロフェッショナルの方々が子どもたちにギフトを届けてくださいました。保護者が届けてくれたこともあります。

専業としての教育の終わりとこれからの教師の役割

専業としての「教育」は終わり、今後は貢献と複業の文脈でもっと「ギフト」が広がっていくと思っています。そうなるといいなと思っています。

では教育がギフトとなって全ての大人が関わるものとなったとき、いま教育を専業し「教師」と呼ばれている人々の役割はどうなるのか。

ギフトの時代における「教師」の仕事は大きく

・キュレーション

・ネゴシエーション

・ファシリテーション

になると思います。

キュレーションとは、世界に散らばる学びや体験から子どもたちにとって良質なものを選び取ること。感度の高いアンテナと好奇心が必要です。

ネゴシエーションとは、その学びや体験のプロに対して「◯◯という理由であなたにギフトしてほしい」と交渉すること。自分の言葉で伝えられる情熱が必要です。外部の方を講師としてお招きする試みを始めたばかりの頃はとにかく当たって砕けろで直接電話やメールでコンタクトをとって想いを伝えお願いをしていました。そうして実績を重ねてきた現在では、講師の方が「この人もおもしろいよ!」と別の方を紹介してくださるようになりました。

ファシリテーションとは、子どもという存在の深い理解に立って学びと体験の最適化を図ること。各分野のプロは多くの場合子どもに効果的に伝える技術を同時に持ち合わせてはいません。これを補完する役割が必要です。

そしてこのような役割を果たすギフトの時代に「教師」が座るのは、

毎日子どもたちと一緒に新しいギフトを味わえる「学びの特等席」

であると言えます。

私自身、これまで紹介したような特別授業やイベントの日は3つの役割を果たすセンセイであると同時に、子どもたちと共にわくわく学べる学習者でいられることに喜びを感じています。これなら、きっと一生続けられる。

まだまだ仮説であり、思考と実践でもっと洗練していかなくてはなりませんが...

教育からギフトへ。

やさしくてたのしいと思うのです。

いいなと思ったら応援しよう!