栗石の語源

土木・建築現場で基礎工事をするとき、必ず10㎝~15㎝の石を敷きならべますが、これを栗石(ぐりいし)と言います。建築科を出た私は、この言い方が不思議で仕方ありませんでした。どうもその語源は、卑弥呼が暮らした兵庫県神崎郡神河町長谷にある「栗」という地域名に由来するのではと私は思っています。その栗の779m地点にある前方後円墳或いは、ホタテ型古墳と思われるものの表土を取り除くと、全体がその大量の栗石で覆われています。この地点は、神河町大山との境にまたがっています。

栗石の語源は、この「栗」で卑弥呼の墓が大規模に造営されたことに由来するのではないかと私は推測します。

卑弥呼の陵墓である婀月山は、どこを掘っても栗石が出てきます。

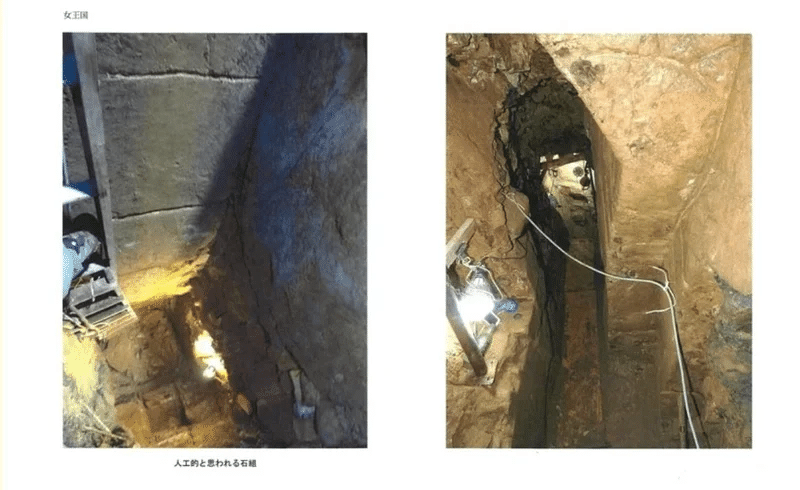

海抜779mの山頂には自然と思われない痕跡が現れました。

栗石

さらにその石組を掘り進めると・・

卑弥呼の墓(婀月山779m)は、姫路方面からも見ることができます。

お墓の上円部を歩くと、径百余歩 ピッタリです。

邪馬台国オリオン座説

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?