「吉水神社」 〜吉野の南朝皇居〜

「吉水神社」 〜吉野の南朝皇居〜

吉野の吉水神社を訪れました。

吉水神社は、元は修験道の開祖と言われる役行者が創立した「吉水院」という格式高い寺院でした。

その後、源義経、後醍醐天皇、豊臣秀吉と、時代も役割も異なる有名人が、この「吉水院」を訪れ、歴史に名を残しています。

明治の神仏分離令により、後醍醐天皇の南朝の皇居であったことから、1875年に「吉水神社」と改められました。

主祭神は、後醍醐天皇です。

◆源義経と静御前

1285年、源義経と静御前が、頼朝の追手から逃れて、弁慶達とともに吉水院に潜み、二人が過ごす最後の場所となりました

「吉野山 峯の白雪 踏み分けて 入りにし人の 跡ぞ恋しや」(静御前)

この地で、義経と別れた時に、静御前が詠んだ歌です。

◆南朝の皇居

1336年、京の花山院から御潜幸された後醍醐天皇は、吉水院を仮の行宮とされ、ここに、南北朝時代が始まります。書院には玉座が残っており、現存する唯一の南朝皇居となります。

「花にねて よしや吉野の吉水の 枕の下に石走る音」(後醍醐天皇)

後醍醐天皇は、その後、同じ吉野の如意輪寺を勅願寺とし、亡くなる1339年まで、吉野で政権を振るわれました。

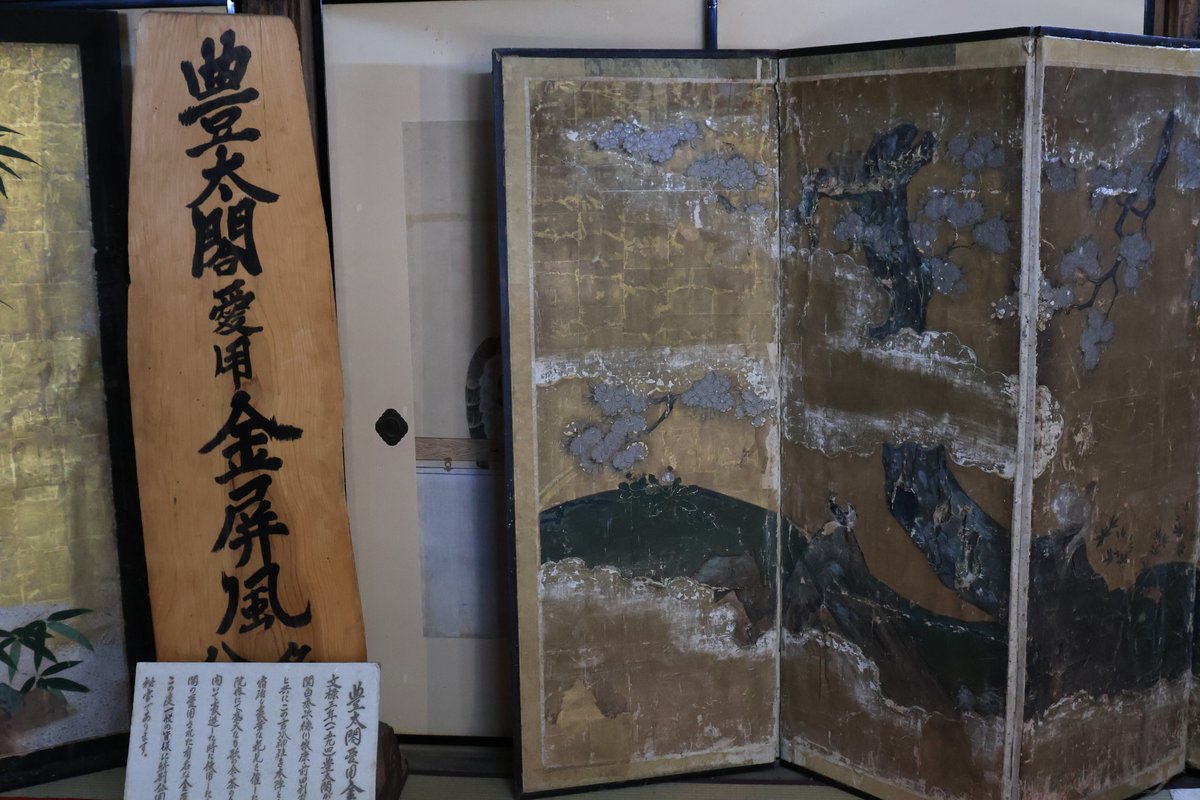

◆豊臣秀吉の花見の本陣

1594年、秀吉が吉野山で盛大な花見をし、吉水院を本陣宿舎とし、歌会、茶会、お能の会などを開きました。

徳川家康、宇喜多秀家、前田利家、伊達政宗ら錚々たる武将をはじめ、茶人、連歌師たちを伴い、総勢5千人の供ぞろえです。

しかし、この年の吉野は長雨に祟られ、秀吉が吉野山に入ってから3 日間雨が降り続きました。

苛立った秀吉は、同行していた聖護院の僧道澄に「雨が止まなければ吉野山に火をかけて即刻下山する」と伝えると、道澄はあわてて、吉野全山の僧たちに晴天祈願を命じました。

その甲斐 あってか、翌日には前日までの雨が嘘のように晴れ上がり、盛大に豪華 絢爛な花見が催され、さすがの秀吉も吉野山の神仏の効験に感じ入ったと伝えられています。

「年月を 心にかけし 吉野山 花の盛りを 今日見つるかな」(豊臣秀吉)

◆吉水神社の情報

・日本最古の書院建築

・アクセス:近鉄吉野駅から徒歩50分

・拝観料:600円

書院内も写真撮影可能なのがいい