伊丹万作の水脈 ① 明石海人

ここんとこ、映画監督【伊丹万作】(1900−1946)から連なる「青春群像」について、30年来、寝かせてた宿題に取りかかる中、このエッセイ(1941年)のこと、はじめて知った。↓

青春群像とは、同郷の同窓生に、伊藤大輔(映画監督)、中村草田男(俳句)、重松鶴之助(画家)、白川晴一(社会運動家)らがおり、大正デモクラシーのもと、こうしたメンバーの交遊が、各自相互の芸術、社会運動を開花させた。

その青春期について、いろいろ資料をあたる中、そこから派生して、伊丹晩年の交遊にも、興味がつきない。

その晩年・・・敗戦の翌年に46の若さで亡くなるまで、結核で病臥してなお、シナリオ執筆などを通じ、多様なテーマを追求する伊丹のしなやかな精神は、あらたな交遊へと開かれていく。

病臥期に残した、多くのエッセイや、日記などから「もしかしたら、こんな交遊があり得たかも」という想像的な読み込みによって、青春期から一貫する伊丹の友情のありようを、その晩年においても「可能的交遊」として、あぶり出せないか・・・

漱石を慕う門下生らの集まりを、漱石山脈と呼ぶが、子規のそれは、峨々たる山塊というより、瀬戸内に浮かぶ島々が似つかわしく・・・山なみに、諸島とくれば、水系のイメージが浮かび、伊丹万作の交遊・・・その「水脈」をたどってみる、試みです。

(今後、②田村一二、③永井叔、④山本有三、⑤桜田常久、⑥田中正造、を取り上げる予定)

さて、そんな伊丹のエッセイのなかでは、【戦争責任者の問題】(1946年)が、よく知られるが、しなやかな文体と、深い思索は、ハンセン病というテーマでも、問題の根っこへと読む者を手引きする。

エッセイの中に「三坂峠」「石手寺」と、松山のなじみの場所が出てくる。

石手寺の名の由来とされる

わたしの現住所は、その石手・・・同じ町内、51番札所の寺名に関し、伊丹が書き残した当時の「流説」に、驚き、そして、おののきを、禁じ得ない。

ここで、その「流説」に注目するのは、差別偏見の解消に向けたものであることを述べておく。文末や脚注などの但し書きでは、エクスキューズの域を出ないことは、伊丹のエッセイも、教えてくれるところだろう。

さて、1940年にかけて、ハンセン病文学の代表的作品が相次いで出版、いずれもベストセラーとなる。

1936年 北條民雄『いのちの初夜』

1938年 小川正子『小島の春』

1939年 明石海人『白描』

1939年の10/13、伊丹の日記に、こうある。

寝につくまでに海人の書をあらかた読んでしまう。たびたび涙す。

明石海人は、岡山の長島愛生園に隔離され、そこで詠んだ短歌が、高い評価を受けるが、同年の6/9、結核を主因に、亡くなる。

ゆえに、ふたりは出会うことがなかったわけだが、伊丹に連なる青春群像のひとり、いわば弟分に「中村草田男」がいる。海人と草田男は同じ生年(1901年=明治34)で、伊丹のひとつ下だ。

海人は、草田男と同様、短詩系文芸に才能を発揮、小学校の教員をつとめ、画筆をふるったり、赤いオートバイを乗りまわすなど、大正期の青年として、伊丹たちの青春群像に通じる個性と才能の持ち主と言えよう。同じ病、結核をわずらった身でもあり、その「可能的交遊」を思わずにいられない。

この数日前(10/8)の日記。

『子規歌集』『仰臥漫録』など読みかえす。同病同郷相憐むゆえか、これらの書、病床に読めば趣きことに深く、たびたび涙す。ただし子規の健啖は驚異というべし。

海人の短歌にふれたときと同じ、ここでも流れていた涙は、伊丹の水脈の一滴となり、その批評眼を、さらに透きとおらせ、映画『小島の春』公開の翌1941年、このエッセイの執筆へとつながっていく。

海人が収容され、そこで死んだ瀬戸内海の小島・・・死の前後に発行された、短歌や随筆、日記を、つぶさに読み込んだ伊丹にとって、同じ場所を舞台にした映画『小島の春』の叙情性は、とうてい受け入れ難いものだったのだろう。

エッセイは、映画『小島の春』を、厳しく批判するが、なんと伊丹は、映画を見ていない。映像を見るまでもなく「シナリオを読む限り」で、その本質にある欺瞞性を見てとったのだ。デビュー以来、みずからシナリオも手がけてきた映画人・伊丹にとって、あえて目にせずして、批判する姿勢には、いっそうの厳しさがある。

そんな映画『小島の春』だが、近くの図書館にも置いてなく、これはソフト購入か〜と思うたら、インターネット上に、置いてある!

(・・・患者役の杉村春子の演技を、衝撃をもって受け取めたという高峰秀子による俳優視点の評価もあるし、とりあえず、見てみた)

小島の春(監督:豊田四郎、東宝、1940年7/31、88分)

なるほど・・・明石海人の短歌が、この映画のなかでは、クレジットタイトル風に使われるなど、海人との「可能的交遊」を感じる伊丹にとって、海人の渾身の芸術表現が奉仕させられる叙情性は、むしろ、差別偏見を日常化させるものとして、その透徹した批評のまなざしに、映じたのだ。

瀬戸内の小島・・・岡山の長島・・・を、赤いオートバイで訪れたのは、昨年の秋。

あたたかい陽光と、おだやかな海は、ひたすら美しかった。映画の中に写っていた島の自然は、昔も今も変わらず見えた。このエッセイが、80年たってなお、いまも現役であることを、伊丹はどう思うだろうか。人間社会は、変わっていかねばならない。

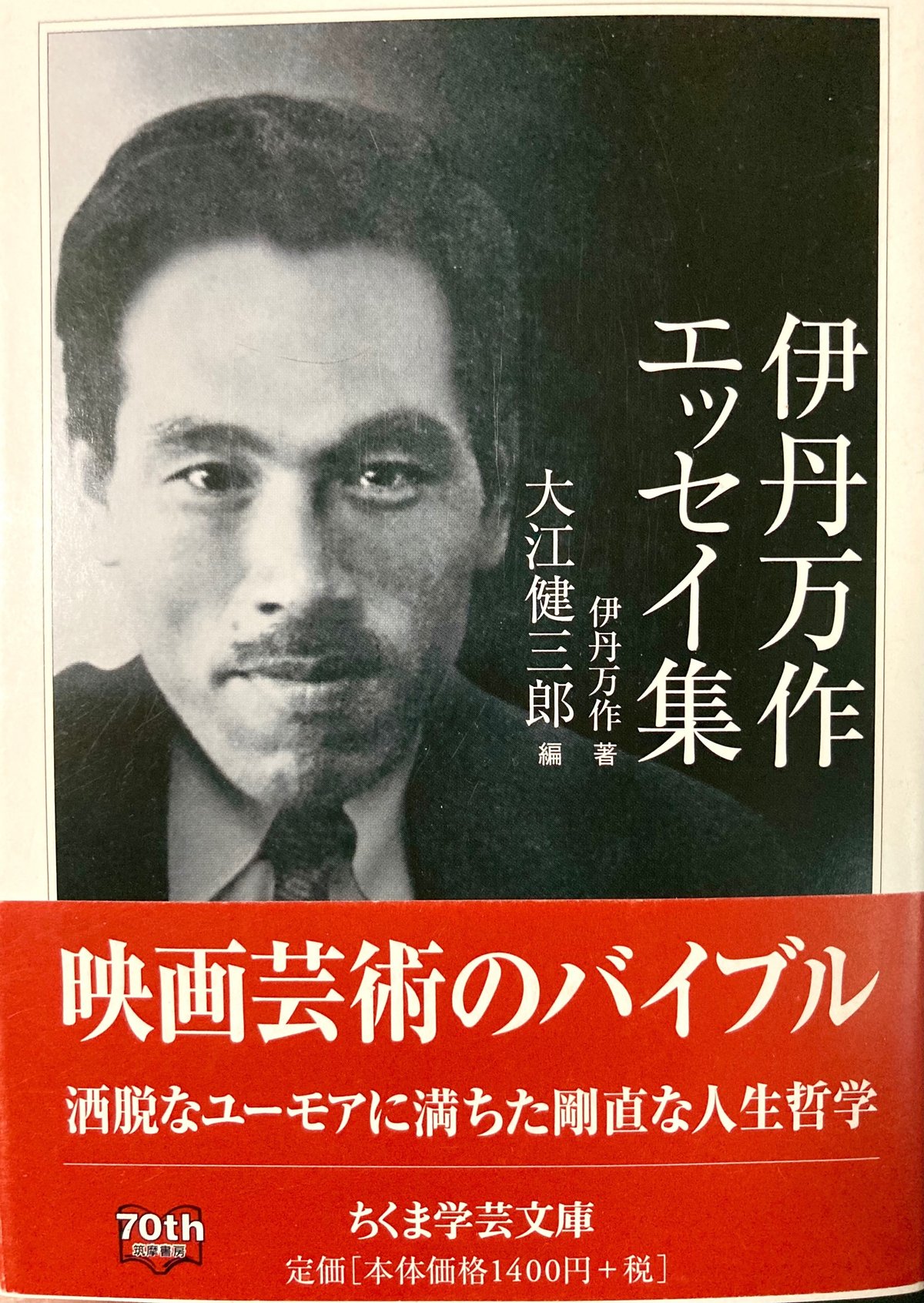

なお、1961(昭和36)年に出た伊丹の全集や、娘婿の大江健三郎が編んだエッセイ集(1971)では「感想」というシンプルなタイトルの中の一編だから、目次の一覧だけでは、このエッセイの存在を見落としていた。

しかし、大江の編纂では、このテーマに関する中野重治の秀逸なエッセイを、特別に載せており、伊丹の「可能的交遊」によって広がる水脈は、大江にも流れ込んでいる。(その中野も、伊丹とは文通のつながりで、実際に会ったことはないが、全集の編者をつとめるほどの交遊である)

全集発行の3年後に出た【現代日本思想大系14 芸術の思想】(1964)では、このエッセイが抜き出され、そのタイトルで所収されており、編集・解説は、矢内原伊作とくれば、ああ、矢内原もまた、伊丹の水脈に浴する「可能的交遊」かと、興味はさらに広がる。