ライデン瓶について、後編4:電気クラヴサン

実のところ「フランクリンのベル」はフランクリンの発明ではありません。

そのような静電気で鳴るベル自体はライデン瓶以前から存在しており、おそらくはエアフルト大学教授のアンドリュー・ゴードン(1712-1751)が1741年に発明したものと考えられています。ゴードンはガラス球の代わりにガラスのシリンダーを用いた起電機や、静電気で回転する一種のモーターも発明しています。

フランクリンは少なくとも1746年には静電気ベルを知っていて、フランクリンの共同研究者であるエベニーザー・キナーズリー (1711-1778) は、1747年頃に音高の異なる8つの静電気ベルを鳴らす装置を作成しています。

そして、1759年にフランスのイエズス会士の科学者、ジャン=バティスト・ドラボルト (1730-1777) は、静電気ベルを鍵盤によって演奏するという、おそらくは世界初の電気楽器、クラヴサン・エレクトリークを開発しました。彼は1761年の自著で、その基本原理から製作上の試行錯誤まで、詳しく解説しています。

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10513086

音高ごとに一対のベルを、一方は針金、他方は絹糸で、静電気が供給されている金属棒に振り子を挟んで吊るしてあります。鍵盤を押し下げると絹糸で吊るしたベルがアースに接続され、フランクリンのベルと同様に鳴るという仕組みです。

これはクラヴサンというより、むしろカリヨンでは、という気もしますが、鍵盤を押している間はずっとベルが鳴り続けるというのは新機軸でしょう。加えて暗闇で演奏すると静電気の火花が非常に美しいということです。

ニューグローヴ音楽事典によると、パリのフランス国立図書館にドラボルトの製作したモデルが保存されているということですが、詳細不明。

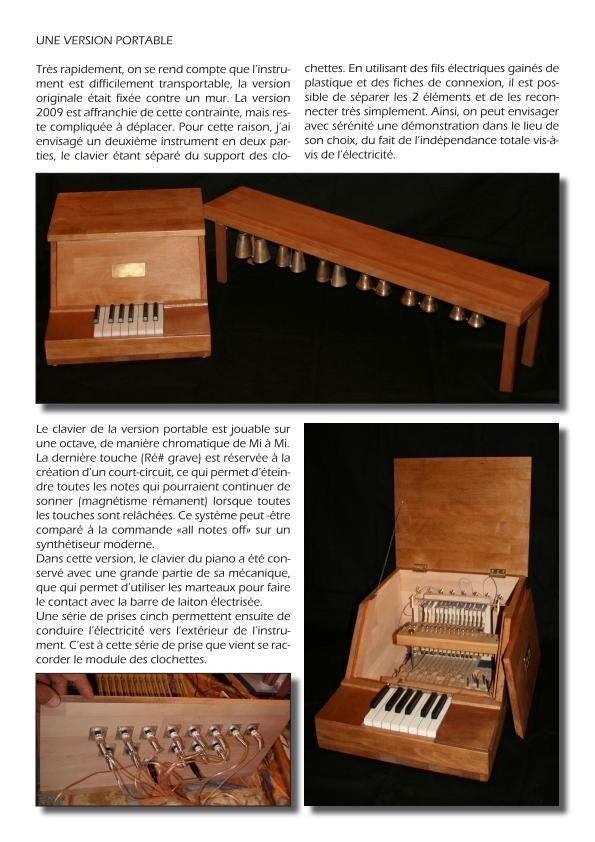

2009年には、発明から250周年を記念して、フリブール大学で復元楽器が製作されています。この画像が誤ってフランス国立図書館の楽器だと紹介されていることがありますが、違います。

https://web.archive.org/web/20110831022321/http://www.synthe.ch/clavessin.html

小型化したポータブルバージョンも作られました。

ところで、電気を用いた楽器として、これに先行するかもしれない例として、モラヴィアのプロコップ・ディヴィシュ (1698-1765) が製作したといわれる Denis d'or(黄金のディオニュソス)というものがあります。

このドゥニ・ドールに関する情報は乏しく、具体的な仕組みについては良く判らないのですが、おそらくは一種のクラヴィコードで、全長5フィート、奥行き3フィート、790本の弦を有し、あらゆる楽器の音を模倣できたとされています。

さらに弦を帯電させて、演奏者に電気ショックを与えることができるというのですが、意味不明ですし、それを電気楽器と呼んでいいものか。ただ、1753年にディヴィシュの元でこの楽器を実見したという報告があって、そこでは "Electrisch-Musicalische Instrument" と呼ばれています。

ディヴィシュは、現チェコ南モラヴィア州の小さな村、プリメティツェ (Přímětice) の司祭で、教区の農地の管理を務めており、水道管の敷設などを行っていましたが、1740年代後半頃から電気科学の実験に傾倒し、電気による治療や、電気の植物の成長に及ぼす影響などについて研究していました。

おそらくはフィラデルフィア実験に影響されたのでしょう、ディヴィシュは1753年頃から雷に注目するようになり、サンクトペテルブルクのリヒマンの死亡事故の後には、雷を防ぐ方法についての自説をロシア科学アカデミーやレオンハルト・オイラーなどの物理学者に送り付けています。

斯くして1754年6月15日、彼の発明によるマキナ・メテオロロギカ(気象機械)が、プリメティツェの教会の庭に建てられました。

ディヴィシュのマキナ・メテオロロギカは高さ108フィートのポール上に400本以上の金属のスパイクを設置したものです。ディヴィシュは、この装置が上空の電荷を中和することで雷を防止できると考えていましたが、実際にはそのようなことはありえません。彼はポールを立てたり倒したりすることで雲の発生を制御できたと主張するも、学会からは無視されました。

ただし、この装置は4本の鎖で地面に繋がれており、それが電気的な接地を意図していたのかは不明ながら、避雷針としては有効に機能したものと思われます。そのためディヴィシュは避雷針の真の発明者であるとされたりもしますが、結局のところフランクリンに先行するということはありません。もっとも、マキナ・メテオロロギカは、その妙な理論からしてフランクリンを参考にしたとも思えず、たとえ偶然でもフランクリンとは独立に避雷針を作り上げてしまったのかもしれません。

その後、1759年の夏に旱魃が村を襲ったとき、村人たちは司祭の「嵐を防ぐ機械」が原因に違いないと考え、夜中に破壊してしまいました。