ライデン瓶について、後編6:火花式無線

1800年にアレッサンドロ・ボルタが電池を発明したことで、19世紀は扱われる電気の主体が静電気から動電気へと移りました。これによって電気の研究と利用は加速度的に進行し、ついには人類の文明に変革をもたらすに至ります。

1825年:ウィリアム・スタージョンが電磁石を開発。

1831年:マイケル・ファラデーが電磁誘導の法則を発見。

1832年:イポリット・ピクシーが磁石回転式発電機を開発。

1837年:イギリスのクックとホイートストン、およびアメリカのモース(モールス)が電磁式電信の特許を取得。

1866年:大西洋横断海底電信ケーブル開通。

1876年:グラハム・ベルが電話機の特許を取得。

1879年:トーマス・エジソンが炭素フィラメント白熱電球を開発。

1887年:ハインリヒ・ヘルツが電磁波の存在を確認。

1901年:グリエルモ・マルコーニが大西洋横断無線電信に成功。

この激動の時代の中でライデン瓶はどうなったかといえば、これが20世紀に入っても依然として現役でした。しかも呆れるほど変わっていません。フランクリンの時代から全くそのままです。

https://www.loc.gov/pictures/item/2014683102/

別にコンデンサの研究が忘れられていたというわけではないのです。1845年にはカルロ・マテウッチが雲母を錫箔で挟んだマイカコンデンサを考案しており、電解コンデンサ(1855年)、ペーパーコンデンサ(1861年)なども既にありました。しかしながら、初期の無線通信に用いられた火花式送信機 (Spark Gap Transmitter) の同調回路のコンデンサは、数千から数万Vの高圧に耐えることが要求され、それには既存のライデン瓶がうってつけだったのです。ちなみに厚さ1mmのガラスは約28,000Vの絶縁耐力があります。

火花式送信機は、間隙を設けた電極間に高圧をかけて放電させることで、電波となる高周波電流を作り出すものです。これによって生成される減衰波は広帯域に渡る一種の電磁ノイズで、しかも最初期の火花式送信機は同調回路がなく、周波数はアンテナ次第でした。

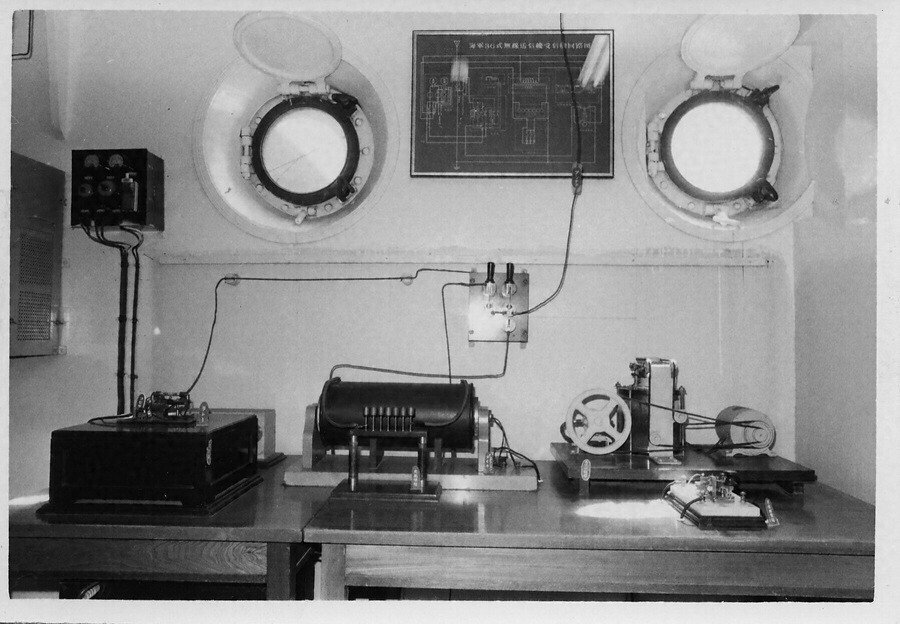

日本海海戦 (1905) で「本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」を打電した戦艦三笠の三六式無線機もこの類で、ライデン瓶は使われていません。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/218035

1901年12月12日に行われたグリエルモ・マルコーニ (1874-1937) の大西洋間無線電信実験に使用された送信機は、マルコーニの技術顧問を務めていたジョン・アンブローズ・フレミング (1849-1945) の開発したもので、独創的な二段放電回路によって高出力を実現していました。

しかしながら肝心の送信実験からはフレミングは全く締め出されており、彼は12月16日の新聞で初めて実験の成功を知ることになります。このことはマルコーニとフレミングの確執の最初の原因となったといいます。

コイルとコンデンサによる同調回路は、帯域を制限することで混信を防ぐと共に、静電起電機にライデン瓶を付けた場合と同じく、火花を大きくし、電波出力を上げる効果があります。つまり大出力を得るには大容量のコンデンサが必要なわけです。

この送信機のコンデンサは、ライデン瓶ではなく、ガラス板コンデンサでした。これは12枚の16×16インチのガラス板を亜鉛板で挟み、オイルを満たした箱に入れたもので、これを多数スタックして用いました。

Sungook Hong, Wireless: From Marconi's Black-Box to the Audion. 2001.

その後、マルコーニが大西洋間無線通信を事業化した際の送信機のコンデンサは、30×12フィートの亜鉛鋼板1800枚で構成される巨大な空気コンデンサで、それだけで広大な建物を専有する代物でした。これはおそらく人類史上最大のコンデンサでしょう。

https://www.superannrte.ie/index.php?option=com_content&view=article&id=2584&catid=39&Itemid=104

J. S. Belrose, Fessenden and Marconi, 1995.

このような怪物はともかく、一般の火花送信機に用いられたのはライデン瓶やガラス板コンデンサです。

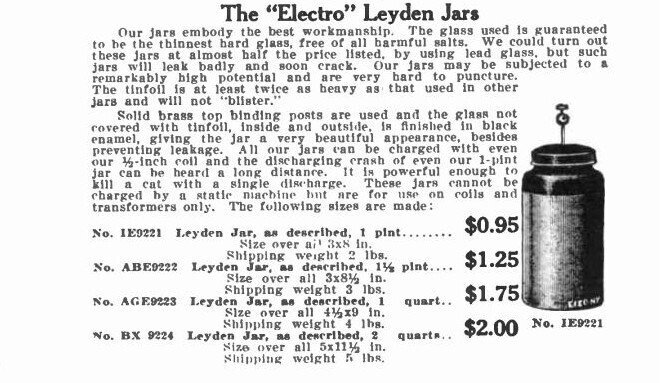

当時のライデン瓶は無線通信を支える歴とした工業製品であり、軍需物資でもありました。英国海軍では1940年代頃まで静電容量の単位として “Jar” が用いられていました。1 Jar = 1/(9×10^8) F ≒ 1111 pF であり、概ね1パイントのライデン瓶1本分の静電容量に相当します。

ライデン瓶の品質にも関心が持たれ、特にボヘミアガラスを使用したドイツ製のライデン瓶は誘電体損失が低く、高性能で知られました。ミュッセンブルークは間違っていなかったのです。

The “Electro” Leyden Jars

弊社の瓶は最高の製品を体現するものです。使用しているガラスは極めて薄い硬質ガラスで、いかなる有害な塩も含まないことを保証します。これらの瓶は、鉛ガラスを使用すれば価格をほぼ半分に抑えることも出来ましたが、その様な瓶は酷く漏電し、すぐにヒビが入ることになるでしょう。弊社の瓶は非常な高電圧に耐え、極めて堅牢です。錫箔は他の製品の少なくとも2倍の厚みがあるため「火ぶくれ」を生じません。

真鍮削り出しの上部バインディングポストを使用。内外のガラスの錫箔で被覆されていない部分は、黒色エナメル仕上げとなっており、漏電を防ぐと共に美しい外観を提供します。弊社の瓶は、どれも弊社の1/2インチのコイルと共にチャージすることが可能で、1パイントの瓶であっても放電音が遠くまで聴こえます。一度の放電で猫を殺せるほど強力です。これらの瓶はコイルとトランスによって使用するためのもので、静電起電機ではチャージできません。以下のサイズのものをご用意しています:

猫を殺さないで。

新型のライデン瓶として、内外の金属箔を銅メッキで置き換えたものもありました。形状もシンプルな円筒形でモダンな趣。

http://waywiser.fas.harvard.edu/objects/15249/

ガラス板コンデンサはライデン瓶よりも嵩張らず、丈夫で、板の枚数で容量を調節することも出来ますが、高電圧で使用した場合に電極の縁でコロナ放電が起こりやすいという問題があります。コロナ放電によってショートする危険があり、また放電箇所のガラスは高熱によって絶縁劣化が進みます。オイルに漬けることで放電は抑制されますが、完全ではありません。

用途によっては、ガラス板コンデンサよりライデン瓶の方が適していることもあったでしょう。一つの装置の中でライデン瓶とガラス板コンデンサを使い分けることもありました。

その偶然の発明以来、なんとなく用いられ続けてきた瓶型のスタイルは、高電圧用コンデンサとして意外に優れた構造だったのかもしれません。

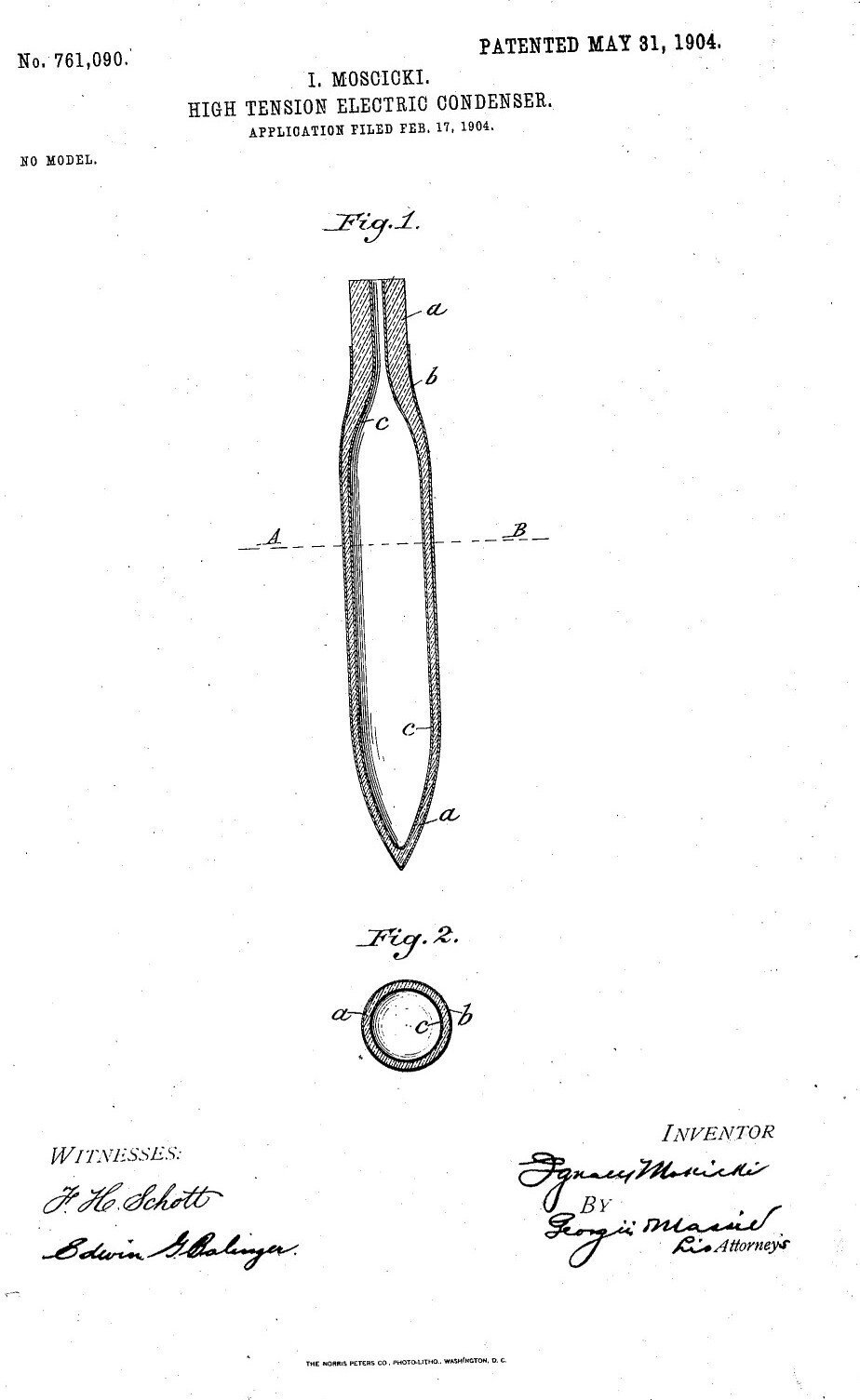

ポーランドのイグナツィ・モシチツキ (1867-1946) は、電気によって空中の窒素から硝酸を製造する事業に取り組んでいた際、超高電圧用のコンデンサが必要となったため、コロナ放電対策に首のガラスを厚くして電極の隔離を強化した一種のライデン瓶を自ら開発し、1904年に特許を取得しました。

結局、硝酸工場は失敗に終わりましたが、彼のコンデンサは性能を認められて広く普及することになり、エッフェル塔の放送装置にも使用されました。

その後、モシチツキは1926年から39年までポーランドの大統領を務めています。