第24回 昨今の減税論争に思う事

はじめに

今回は年末特別企画でちょっと相場そのものから離れます。国民民主党が火を着けた「103万円の壁」から急速に世論が高まり、今や減税せねば日本経済は物価高で衰退の一途を辿るかのような論調が繰り広げられている。我が国の税制・社会保障制度・潜在成長率・経済状況・少子化問題等を考えた時に、国民が納得する最適解というのは実はないかもしれない、いや、80-90点ではなくせいぜい65点ほどの策でも出せれば御の字かもしれない。安易に減税路線に走ることがどんなデメリットをもたらすか、他にいい方法はないのか?を考える。

1.インフレに対応した減税は正しいのか?

コストプッシュ・インフレとディマインド・プルインフレを区分けし、前者はデフレとさえ同居するかの如き論をたまに見かける。もうメチャクチャである。キーワードとして自分の生活苦をより鮮明に表す名目(もしくは実質)賃金が入っており肝心の失業率が入ってない。自分で書いてて物価が上がるのか下がるのかさえ分かってない。

各々の言葉定義は置いておいて、物価高で困ってるから減税して家計の購買力を上げるとどうなるか?インフレが高止まりするもしくは再上昇するのは目に見えている。特に物価高と言うのは資産乃至は貯蓄を持たない低所得層にはツライ。ここ数年のインフレ率を使ってそれを説明する。

2.インフレ率は見た目の数字より大きい

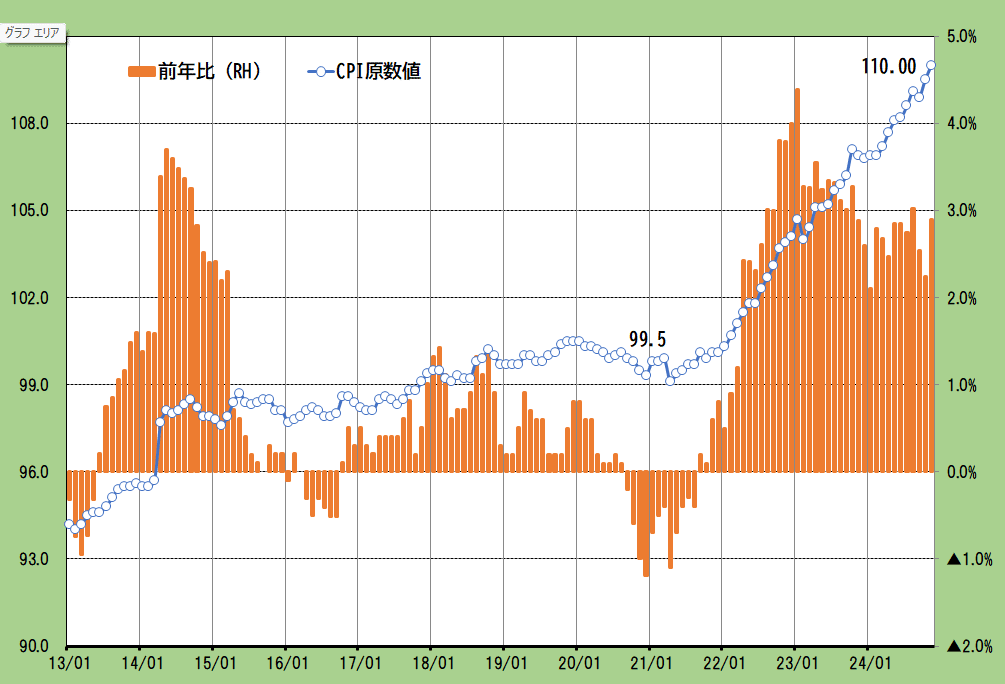

まずアベノミクス以降のCPI総合を見てみる。対前年比で2%や3%だと大したことがないと思っていてもそれが数年重なると(1+3%)×(1+3%)×(1+3%)とあっと言う間に3年後には10%の物価高になる。2020年の11月に99. 5だった原指数はここ4年で110になっている。ここで何故コアやコアコアを使わず総合指数なのかと言えば、当然我々家計消費には天候で不作となった農作物や魚介類、他国の紛争で値上がりした石油・天然ガス等も含むからだ。可処分所得のうちより物価が上がってるモノ・サービスへの支出が多いと肌感覚のインフレ率は統計よりも高くなる(肌ではなく実際そうだが)。当然、賃金はそれには追いつかない。なんせ4年前に比べて穀類は+33.5%、野菜・海藻は+28.7%、油脂・調味料は19.8%である。レトルトパックのカレー等の調理食品でも+19.9%も値上がりしてる。財布を握る世のお母さんの悲鳴が聞こえる。しかし、悪天候で値上がりした農作物や海外要因で値上がりした石油製品などは金融政策ではどうしようもないから、日銀は総合指数ではなく生鮮食品を除くとかエネルギーを除くといった指標を見て判断している。

因みに中分類指数から食料品(ウェイトは2626/10000)だけを抜き出すとこのようになる。エンゲル係数が高い家庭では2%や3%でインフレが落ち着いてるなんてとても言えない。

ここで一般家庭の苦悩と比べて何故CPIは2%とか3%の低い数字が出るのか?下の表は財・サービス別の対前年比(24年11月)を品目別に調べてみたもの。総合指数は582品目から構成されるが、そんなもの全てに支出してる家庭はないから実質ウェイトは各家庭によってバラツキがあり、貧乏人にはほぼ無縁のサービス支出が指数を押し下げている。私は主婦のCPIは食料とエネルギーだと思ってるが、低所得者層が実際に支出する財の上昇率が高い。これが財布を直撃している。諸外国のように家賃が上がっていないだけまだマシであるけど。

CPIの項目から数を絞ってより実際の家計消費に近いと思われる項目を抜き出したのが下の表である(2020年対比)。もしあなたが家計簿を付けているのなら黄色のw/tの欄に数字を入れて上昇率を掛け合わせて” あなたの家のインフレ率”を弾き出して見て欲しい。恐らく10%どころではないと思う。

3.減税で始まる経済サイクルの向上?

減税によって消費者の購買力が増えた場合、冒頭に述べたようにインフレ率は下がらない。何故ならばアナタが「その値段で買うから」。需要が釣り合ってるから企業は値札を低く張り替えない。コストプッシュだろうがディマンドプルだろうが関係ない。つまりインフレは加速する可能性さえある。その時、たかだか年数万円の減税分は間違いなく物価の再上昇で吹き飛ぶ(恐らくCPIの+0.2%でさえ耐えられないかも)。

消費の活性化によって経済成長し賃金が上がることを期待するのは一部の企業ではあるかもしれないが、中小企業の労働分配率(下グラフ)を見ると絶望的になる。資本金1億円未満の企業では労働分配率が75%を下回った時期がほとんどない(≒利益率が低い)、故にトップラインが上がっても賃金を簡単には上げられない。大企業が最近の増益でも賃金を上げずに労働分配率が下がっているのを見ると日本企業の賃金硬直性は如何ともしがたい。これは企業側の社会保険料負担もその一因だろう。この中小規模事業者に勤めている比較的所得の低い労働者が財のインフレに苦しんでいるのは先に述べた通り。賃金上昇率(あるのか?)はインフレ率を上回れないでいる。

ところで、伝統的な金融政策では物価高局面では利上げをする。これは経済媒体への金利負担を強いて経済活動を鈍化させそれがモノ・サービス需要の減退につながり物価に下げ圧力をもたらすというロジックである。今、世界中が利下げサイクルに入ってる中で日本だけが利上げをすれば円高によって輸入物価が下がり国内物価への波及も考えられる。しかし厄介なことに輸入物価指数を見てみると、円ベースも契約通貨(外貨)ベースもほとんど変わりなく為替の影響があるとは言い難くなってきている。いつぞや上田日銀総裁が口を滑らせて低金利政策を続けるが故に円安が持続し、その影響で輸入物価高の経路で国内インフレになっているのではないか?と問われたがその見方を否定したことがある(その後方向転換したようだが)。

利上げについてはここ四半世紀ほぼゼロ金利が続いたためか、かなりのアレルギー体質が国民に身に付いている。しかし少なくともあと2年早くゼロ金利解除をやっておけば160円の円安も東京で1億円未満では家が買えないなんて時代にはならなかったのではないか。本来日銀のマンデートにない賃金上昇を待ち、結果世界から見て安い日本を創り上げた日銀の判断ミスだとも言える。安けりゃ買われる。これがインフレを高止まりさせてる原因でもあろう。

4.財源はどうするか?

103万円の所得に税金がかからないのは生活の最低補償ラインという意味合いもあるらしい。与野党がこの最低補償ラインをどこまで切り上げるかで120万や178万という見方が分かれている。それ自体は物価も上がっていることを考えれば当たり前かもしれない。しかしその財源が国債と言うのはいただけない。60年償還ルールで残存の1.6%を返済する傍ら、赤字国債が常態化してしまった我が国ではポピュリズムによって財政規律はないに等しくなっている。この「国債を発行すればいいだけ」というのは近いうちにテーマとして書くことにする(長くなるので今回はスキップ)。

巷間言われてる物価対策とその財源論にどうして歳出削減を誰一人として口に出さないのか不思議でならない。ここ10-20年、行財政改革を叫ぶ国会議員はホントにいなくなった。そもそも今の物価高に耐えられない低賃金成長・可処分所得減は大盤振る舞いの社会保障制度の拡張と社会保険料増にその原因があると断定していい。医療・年金制度はスタートから今のような少子高齢化社会を想定していないし、だったらそれを持続可能な制度に修正するのがスジであろう。300万円のアルツハイマー薬が保険適用されるなんぞこれほど受益者と負担者のバランスを欠いた策は最早シルバー民主主義を通り越している。保険と言うのはテール・リスクをカバーすることに意義がある。よって人命にかかわる高額医療を削減するのは筋が悪い。一方で普段の生活の範囲で想定できる傷病等を国民全体で支えなければならないのか?軽微な保険診療ならば免責3000円くらい導入したらよいではないか。減税によって7-8兆円の財源不足が予想されるのならまずは歳出削減を政府に望みたい。その結果、政府が施す公的サービスは削減され、その代わり個人が自分で使える家計支出の強化へとバトンが渡る。乗数効果はどちらが大きいか一度この目で確かめてみたいものだ。

最後に

減税によって一時的には懐は潤うかもしれないがそもそも物価高が収束するのかという点については適切な議論がなされてないように思う。今年6月にやった所得減税でさえもその効果たるや検証もされてない。正直2%のインフレでも悲鳴を上げる世の中になる前にフォワードルッキングな政策がやれなかったものかと思うが、世間的な認識は「まだデフレ」だという国会議員さえいる。バラマキに毛の生えたような減税では恐らく何も変わらない。

本日は以上です。