【#マイベスト展覧会2023】 秋田蘭画にはじまった阿蘭陀つながりの展覧会

オトナの美術研究会(以下、オ美研)でお世話になっていたちいさな美術館の学芸員さんが、「マイベスト展覧会2023」というお題でアドベントカレンダーを企画してくださった。

私は12月24日の担当を登録しているが、とりあえず記事を書き終えた。もったいぶるほどのものではないので、忘れないうちにアップしておこう。

お題で問われた「2023年に一番印象にのこった展覧会」、私にとっては4月29日から6月11日に九州国立博物館(以下、九博)で開催された特集展示「誕生250年記念 秋田蘭画ことはじめ それは『解体新書』から始まった」が相当する。

今年1年、ほかに何時間でも見ていられそうな絵画や大好きな仏像にも出会えたが、展覧会としてのベストは「秋田蘭画」だ。

「秋田蘭画ことはじめ」の展覧会レポートは、オ美研のお題記事【#お気に入りの美術館】のなかに入れ込んだ。下の記事の後半部分である。

念のため、拙記事を引用して秋田蘭画についてまとめておく。

「秋田蘭画」とは、江戸時代に秋田の武士が描いた阿蘭陀風の絵画のこと。

鎖国下の江戸時代でも、長崎をとおして日本にはオランダの学問や芸術が伝えられていたが、18世紀に蘭学が盛んになってのち、秋田蘭画が誕生した。秋田藩の藩主・佐竹曙山と藩士・小田野直武が博物学者・平賀源内と出会ったことをきっかけに作り上げた秋田蘭画。それまでの日本にはなかった西洋の遠近法を用いて、身近な風景や事物を描く様式が創造されたという経緯がある。

アドベントカレンダー企画で求められているのは「一番印象にのこった展覧会ひとつ」の報告だから、私の場合、上記記事が参加作となる。

今日これから書くのは、4月に「秋田蘭画」の特集展示を見てからの後日譚。だから、読み飛ばしていただいてもOK。

* * *

1. 九博 「秋田蘭画ことはじめ」 再訪

4月の開幕初日にでかけた「秋田蘭画ことはじめ」、実は私は後期展示期間にも再訪した。九博で同時開催されていた特別展「アール・ヌーヴォーのガラス」につきあってと、仲の良いママ友(お互いママ友というような歳でもなくなったが)に6月に誘われたのだ。

私は4月に「アール・ヌーヴォー」も見ていたから、館内では別行動にして、「秋田蘭画」を含む平常展示室に行かせてほしいと提案した。

もちろん了解だったが、美術全般について私よりずっと詳しいはずの彼女は、こうのたまわった。

「秋田の人って、そんなに蘭を描くのが好きなの?」

秋田の方々には大変申し訳ないが、九州の一般人における「秋田蘭画」の知名度は高くない。

私も2年前に美術史の勉強を開始して、初めて「秋田蘭画」について知った次第。テキストを読んで文字で「秋田蘭画」と認識したからよかったようなものの、音だけで聞いていたら、「飽き足らん画」と思っていたかもしれない。

ともあれ、この特集展示では、主な出品元である秋田市立千秋美術館の大規模改修工事にともなって、作品を一堂に観覧できるという幸運に恵まれた。

また、同じ展覧会を再訪できたのもラッキーだった。前期には展示されていなかった作品を見ることができただけでなく、その後の疑問点も確認しながら鑑賞できたから。

というのも、4月のときは朝から観覧して午後から秋田の学芸員さんによる講座を聴き、もう一度作品を見たいとは思いつつも、4階の展示室に戻るエネルギーが残っておらず。それを、この6月にリベンジできたのだ。

当時の日本で流行していた写実表現を残しながらも、西洋の遠近法を取り入れた和洋折衷の画法。日本の絵の形態を用いながらも、輸入した高価なプルシアンブルーを利用した鮮やかな発色。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyuhaku/A143?locale=ja)

わずか10年ほどで廃れ、日本美術のメジャーなページからは隠れてしまった秋田蘭画だが、洋風画という画期的な先駆者であったことがよく理解できた。

私にとってこの展覧会は、ある程度の知識をもって鑑賞することの面白さを、本当に実感できた機会になった。

予習したことを実際に見て正解の答え合わせをするというのではなく、知識をベースにしたからこそ見えてくる自分なりの気づき。知識なしで感性のみの鑑賞方法もあるとは思うが、予習によって作品の見え方が違ってくることだけは明言できる。

さらに、「秋田蘭画」を通して秋田に親近感を抱くようにもなったのも、私が得られたことのひとつ。秋田県は、若いころに田沢湖周辺をドライブしたのみなのだが、この夏の大雨による秋田市内の浸水被害を、とても他人事とは思えなくなっていた。

芸術や文化、あるいは人を直接知っている国を敵として撃つことは、私にはできそうにない。

6月のその日は、ママ友とそれぞれ「アール・ヌーヴォー」と「秋田蘭画」を観覧した後、太宰府天満宮の参道のお店でごはんやお茶をしながら、おしゃべりを楽しんだ。仲良しといっても、ゆっくり会うのはせいぜい年1回だから、話したいことは山ほどある。

子連れのころは、子供たちが遊び疲れても私たちはまったくしゃべり疲れておらず、子供たちに呆れられていた。今回も、明らかに九博の滞在時間より話している時間の方が長かった。しゃべり尽くした。

私は特集展示を2回見て、「秋田蘭画」についてはしゃぶり尽くした。

いずれも、満足。

2. 西南学院大学博物館 「シーボルトと近世の蘭学者たち」

そして11月。私は、福岡市にある西南学院大学博物館(以下、西南博物館)に、企画展「シーボルトと近世の蘭学者たち」を見に行った。もちろん「秋田蘭画」に触発されてのことだ。

西南博物館は大学ならではの啓蒙してくれるような展示がよく行われ、入場無料でもあり、私は時々足を運んでいる。

展示室に入って最初の解説パネルのタイトルは 「『ターヘル・アナトミア』と『『解体新書』」。期待にたがわず、九博の「秋田蘭画ことはじめ それは『解体新書』から始まった」の内容直結だ。

しかし、私の目を引いたのは、パネル説明の最初の部分。『解体新書』は、『ターヘル・アナトミア』というオランダ語の解剖書を翻訳・刊行したものなのだが、「翻訳の中心は前野良沢と杉田玄白」であったと書かれている。

前野良沢! そうだ、前野良沢を忘れていた!

4月に「秋田蘭画」の記事を書いたとき、展示されていた『解体新書』の写真もアップしたが、キャプションに「前野良沢」の名前を入れた記憶がない!

思わずその場で、クラウドに保存している九博「秋田蘭画ことはじめ」の写真をチェックしてみた。

やはり間違いない。九博の作品キャプションにも「杉田玄白等訳」とあり、前野良沢の名前はない。

そして西南博物館のパネルを読み進めていくと、さらに衝撃的なことが。

「翻訳作業の中心となった前野良沢は中津藩(大分県中津市)出身で、中津藩医を勤めていた」。

ええっ! 前野良沢って、中津出身だったの!? 私も大分県出身なんだけど!

パネルの最後には秋田藩士の小田野直武に関する記載もちゃんとあったが、何だか新しいものに目を開かされた感じ。

ああ、私は「秋田蘭画」をしゃぶり尽くしたなんてエラそうにしていたが、何か大事なことを見落としているのではないだろうか!?

子どものころに読んだ本か、中学までの社会科で習って、『解体新書』の翻訳者が杉田玄白と前野良沢であることは、あえてテスト問題で出されたらちゃんと答えられそうだ。でも、なぜ良沢について抜け落ちていたんだろう?

ましてや、良沢が大分県出身であることは、恥ずかしながらまったく知らなかった(教わったが覚えていなかった?)。

西南博物館から帰って調べたところによると、『解体新書』の翻訳作業の中心になったのは、前野良沢。それを清書して1774年に発刊させたのが杉田玄白。

しかし、発行時に著者として前野良沢の名前はない。訳文が不完全ながらも刊行を急いだ玄白に対して、良沢はそれを潔しとせず、著者に自分の名を残すことを辞退したという。玄白も、良沢の気持ちを汲み取ったらしい。

のちに明治時代になり、良沢と同じ中津藩出身のあの福沢諭吉らの尽力で、良沢の業績はようやく日本の医学上のみならず、文明において重要な位置を持つことが世に知らしめられた。

これらの経過は、なんとすでに小説やドラマにもなっていた。

私だって、玄白と良沢の性格のちがいについては聞いたことがある。『解体新書』の翻訳・出版過程で、ふたりの間にはそれなりの衝突があったとも。

でも、良沢が著者名を辞退していたことは知らなかった。私が高校生のとき、歴史は一択の時代で世界史を選んだが、もし日本史を選択していたら、このエピソードは学べていたのだろうか?

大分県に帰省ついでに、娘を連れて中津の福沢諭吉記念館に行ったことはあるが、良沢に関してはまったくスルーだったなあ。

いずれにしても、前野良沢は、一時期は歴史に隠れていた存在といえるだろう。

それにしても、偉大な業績を残しながら表舞台に上がることを辞退したとは、大分県人って、そんなに慎み深い性格なのか? ちょっと調べただけでこんなにnoteに書き散らかしている私は、一体どうすればいいんだろう?

いまさら一つ一つ削除していくのもよだきい(大分弁で「面倒だ、おっくうだ」の意)ので、これまでの記事は、とりあえずそのままにしておく。

ついでに、良沢についてはいつか追ってみたくなるかもしれないから、テーマとして捨てずに残しておく。

3. ゼンリンミュージアム 「伊能忠敬の地図づくり」

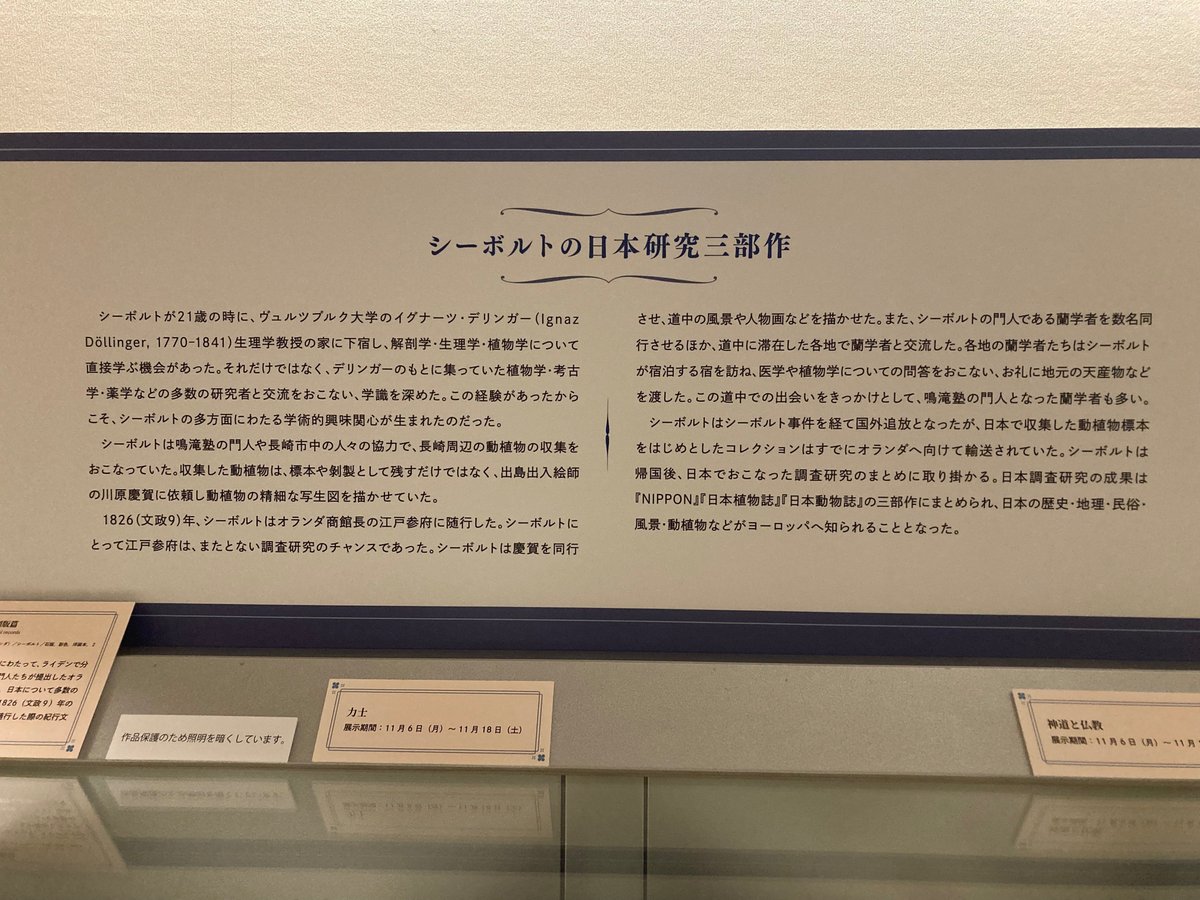

さて、時間は前後するが、西南博物館「シーボルトと近世の蘭学者たち」の次の解説パネルに目を向けよう。シーボルトの日本研究について述べられている。

元々、シーボルトはドイツ出身の医師・博物学者。それが、どうして日本の蘭学者と関係が?

実は、彼は東洋学研究を志したものの、鎖国時代の日本は、長崎の出島でオランダと中国としか対外貿易を行なっていなかった。そこで、自らをオランダ人と偽って来日したのだ。彼の娘イネが「オランダおいね」と呼ばれるのはそのためである。

シーボルトは、日本各地の蘭学者たちと交流を深めた。が、1828年、帰国の所持品のなかに持ち出し禁止のものが見つかり、国外追放となった。いわゆるシーボルト事件だ。

彼が持ち出そうとして事件の最大の原因になったのが、伊能忠敬による『大日本沿海輿地全図』の縮図である。

伊能図で思い出されるのが、私が今年のお盆休みに訪問した北九州市・ゼンリンミュージアムでのガイドツアー企画「伊能忠敬の地図づくり」。

ゼンリンミュージアムとは、地図情報会社ゼンリンによる地図の博物館。伊能図に関する地図のほか、マルコ・ポーロが紹介した日本:黄金の国「ジパング」にまつわる地図などが常設展示されている。

ガイドツアー「伊能忠敬の地図づくり」は、とても面白かった。伊能たちがどのように測量して作図していったかが、館内床面にプリントされた原寸大の伊能図を見ながらよく理解できた。

伊能たちは海岸線に沿って日本全国を測量しているから、沿岸部にお住まいのあなたは、ぜひ一度調べてみてほしい。きっと測量隊があなたの地も訪れているはずだ。

そもそも私がこのイベントに参加したかったのは、立川志の輔師匠の創作落語『大河への道』と、中井貴一さんが企画・主演した同名の映画に感化されていたから。

実は、伊能自身は全図を完成させる前に亡くなっているのだが、測量隊が作業を継続し、彼の死の3年後に地図の完成形が公表された。この秘話を志の輔師匠が落語にし、それを聴いて感銘を受けた中井さんが映画化したという経緯がある。

私は昨年、まず映画を見て、その後ちょうど師匠の高座が福岡で開催されたので聴くことができた。

落語と映画のいずれにも、伊能のすごさはもちろん、彼亡きあと世間に知られることなく地図を完成させた人たちの執念を感じた。

また、作図を続けた測量隊のメンバーに加えて、それを支えた幕府の天文方・高橋景保の存在も忘れてはならない。中井さんが映画の時代劇の場面で演じた景保は、完成した伊能図を幕府に提出したものの、その後にシーボルト事件で地図を流出させた罪で投獄、獄死、さらに斬首刑に処せられている。

景保についてはゼンリンミュージアムにも説明パネルがあったが、歴史に隠されている人ながら、残したものの何と大きいことよ。

ところで、師匠も中井さんも、それぞれの作品をつくり上げるためにかなり苦労されたとのこと。

そして出来上がった彼らの作品を鑑賞して私が認識したのは、「芸人とは、自分の持てるわざのすべてをもって表現しようとする人なのだ」ということ。私は誇れる芸の何も持たないけれど、一度くらいはこんな仕事をしてみたいものだと、あふれる大人のロマンに圧倒されて心が震えた。

閑話休題。

ゼンリンミュージアムについてだが、Zキュレーターという社員学芸員さんたちによる絶妙な声かけ・解説がみごとである。私が入口で自由に使える虫眼鏡をひとつ手に取り、地元福岡県の地図をのぞきこんでいると、すっと寄ってきたキュレーターさんが詳細な説明を加えてくださり、さらに別の地図に関する質問にもよどみなく答えてくださった。

想像してほしい。地図の博物館だから、当然、館内に展示されている100点以上すべてが地図だ。もちろん詳しい解説パネルはあるが、美術作品の鑑賞とは勝手がちがう。興味がわかなければ、地図帳をめくるのと変わりなく終わる可能性がある。

そこを、キュレーターさんたちによってカバー。さすがカーナビゲーションも開発している企業だけあって、顧客を迷わせることがない。

私は伊能図とジパング関連を知りたくて訪館したのだが、長久保赤水を知ることができたのも、収穫のひとつだった。赤水は江戸時代中期の地理学者。伊能図が発表される40年以上も前に、彼とはまったく異なる方法でかなり正確な日本地図を作成し、出版した人物だ。

赤水も、伊能があまりに有名になったため、陰に隠れてしまった存在といえようか(高校日本史では習う?)。

九博の特集展示「秋田蘭画ことはじめ それは『解体新書』から始まった」のタイトルのとおり、「秋田蘭画」の『解体新書』にはじまり、西南博物館、ゼンリンミュージアムと、阿蘭陀つながりだった展覧会。

2023年の私の良き思い出となった。

* * *

ところで、アドベントカレンダーで私が12月24日を選んだのは、曜日の並びの関係で、24日と25日の欄は登録カレンダーをクリックしなければnote上で見えなかったから。早めにエントリーしていたが、ずっとカレンダーの陰に隠れていられたのは、けっこう快感だった。

私は、こういう場所が好き(私の苦手な、黒光りするあの生き物と習性が一緒!?)。

もうひとつは、私事ながら、12月24日が大切な身内の誕生日だから。日頃の感謝を込めて、心からのおめでとうを。といっても、私がnoteをやっていることは家族を含めて周りの誰も知らない(はずだ)から、祝意はちゃんと直接伝える。

まあ、いろいろ書いていることがバレても別に困ることはないし、けっして控えめな性格でもないけれど、今はこのようなnoteの使い方を気に入っている。

ひっそりと書くだけの自己満足。一粒の種でも残せるなら望外の喜びだが、そこは今後の私の精進次第。

* * *

ちいさな美術館の学芸員さん、有意義な企画をありがとうございました。

みなさま、ハッピーホリデー、そしてよいお年をお迎えください。