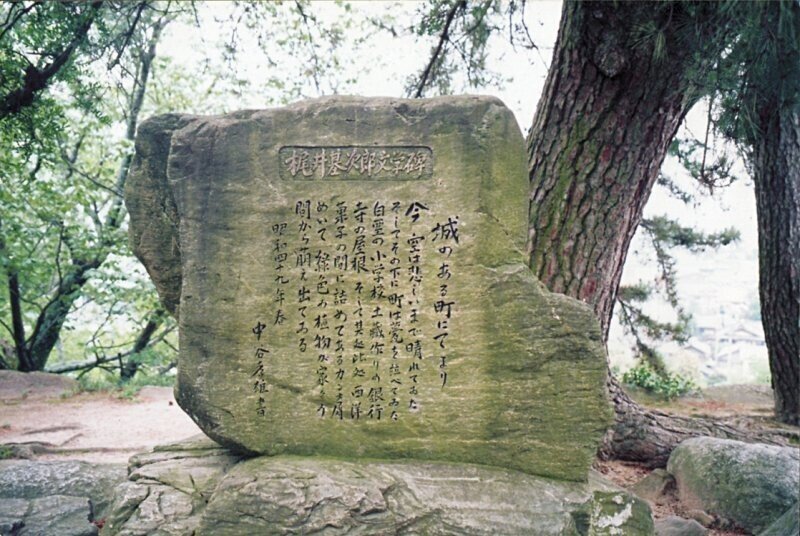

vol.121 梶井基次郎「城のある町にて」を読んで

死別の悲しみは人生最大のストレスだと思う。感情の変化で、雲も光もセミの鳴き声さえも嫌味のように感じてしまうことがある。

23歳の青年が得体の知れない憂鬱な心情を抱え、姉夫婦を訪ねた大正13年の夏を想像した。

この小説は、「可愛いさかりで死なせた妹のことを落ち着いて考えてみたいという若者めいた感慨」から、姉夫婦がいる町を訪れた時の主人公峻の心情と光景が詩情豊かに描かれていた。

「今、空は悲しいまで晴れていた」このもどかしい言い回しに新鮮さはないが、峻の心情を考えたくなる。

実際に、この小説が発表された1年前の1924年に、梶井基次郎は「綴りの間違つた看板の様な都会の美」や、都会の「華やかな孤独」を感じ、自身の体調も悪く、さらに義妹の死を静かな環境で考えたいと、実際に現松阪市の姉家族を訪れていた。(ウィキペディアより)

小説の峻の心持ちが、当時の基次郎の心情なのだろう。

峻の心を表す印象的な描写があった。

「『よその子の泣き声』を『死んだ妹の声』として聞いた時、彼女がこと切れた時よりも、火葬場での時よりも、・・・『失った』という思いは強く刻まれた。」

そんな峻の喪失感に、この町の草や虫や雲や光がじわりじわりと染み込んでいく。さらに、嫁いだ姉とその夫(義兄)と、姉夫婦の子ども勝子と夫の妹信子らの、なんでもない日常の中に身を置くことで峻の心は和らいでいく。

やがて峻の心は、「彼女の死の前後の苦しい経験がやっと薄い面紗のあちらに感ぜられるようにな」り「しばらく静かな心持ち」になっていった。

健全な精神に触れることで、その暗く沈んだ心が溶けるような、何か一つベールが消えたような、そんなやんわりとした心情変化を想像した。

もう一度、大正13年夏、悲嘆にくれる気持ちを抱え、姉夫婦を訪ねた23歳の青年の心を思う。

普段会わない人の中にいて、今までとは違う光景に出会ったりすると、塞いでいた心が和らぐということはあると思う。

この小説は、そのことが、動画でも見るように淡々とつづられていた。そのただある「静かな心持ち」が僕にはなんとも心地よかった。三島由紀夫が基次郎の作品の中でいちばん好きな小説としてあげているのは、そんなところなのかも知れない。

「今、空は悲しいまで晴れていた」

青空を見て「悲しい」と形容する基次郎と、レモンを爆弾に見立て、丸善にそっと置いてスタスタ逃げる得体の知れない憂鬱を抱えた「檸檬」が、どこか重なった。

おわり

ーーーーーーーーー

2021年もあと3日となりました。今年は本件入れて25本の記事を書きました。ビューやスキやコメントの一つ一つが大変な励みになりました。本当にありがとうございます。noteに書き始めて4年目となる来年も読書感想を書いてまいります。どうか引き続きよろしくお願いいたします。

2021年12月29日 西野友章