思わぬ偶然性に手を伸ばせるか?これからの「ゆたかさ」を考える。

キャリアは100%意のままにコントロールできない。個人キャリアの8割は偶然の出来事によって決定されている。

- ジョン・D・クランボルツ -

計画的偶発性理論と呼ばれる考え方があります。

人との出会い、興味・関心の移り変わり、あるいは今回のような突発的な災難など。良くも悪くも、個人のキャリアは多くの偶発性によって決定されます。

この理論において重要なのは、それらの偶然の出来事を「自ら生み出していく」ことにあります。

【計画的偶発性理論 5つの行動指針】

① 好奇心: 新しい学習の機会を模索し続ける。

② 持続性: 失敗に屈せず、努力し続ける。

③ 楽観性: 新しい機会は必ず実現する、可能になるとポジティブに考える。

④ 柔軟性:こだわりを捨て、信念、概念、態度、行動を変えること。

⑤ 冒険心:結果が不確実でも、リスクを取って行動を起こすこと。

うん。キャリアというか、人生において重要なことですね🤔

5つの行動指針の先にあるメッセージを考えると、「現在の興味・関心にこだわりすぎず、好奇心に従って自分の選択肢を増やし続ける」ことが重要であるといえそうです。

目標は将来予測に基づいて立てるものだが、将来が不確実であるほど、遠くを見通すよりも「足場を固めて選択肢を増やす」ことが重要になる。

名人二人の対戦では、ゲームの大半は自分の手をいくらかでも有利にすることだけに費やされる。相手を詰ませる最短の手どころか、相手の駒をとることばかり考えていてもゲームには勝てない。名手が打つ手のほとんどは、第一に自身の機動性を高める目的、すなわち自分の駒の動く選択肢を増やして相手の動く範囲を狭めるという目的がある。

そして第二に、じわじわと自分を有利にして相手を不利にするような、ある種安定したパターンを盤面に作り出すという狙いがある。

こうしてさまざまな手を積み重ねた末に十分に有利な情勢になったとき、もはや無防備になったターゲットや大量の犠牲を払わない限り救えなくなったターゲットめがけて決定的な戦略を繰り出すのである。

(『良い戦略、悪い戦略』リチャード・P・ルメルト (著))

人生は必ずしもゼロサムゲームではないので、この考え方をそのまま取り入れる必要はないと思います。ただ、不確実性が高い状況下で、選択肢を増やしておくことは重要な一手です。

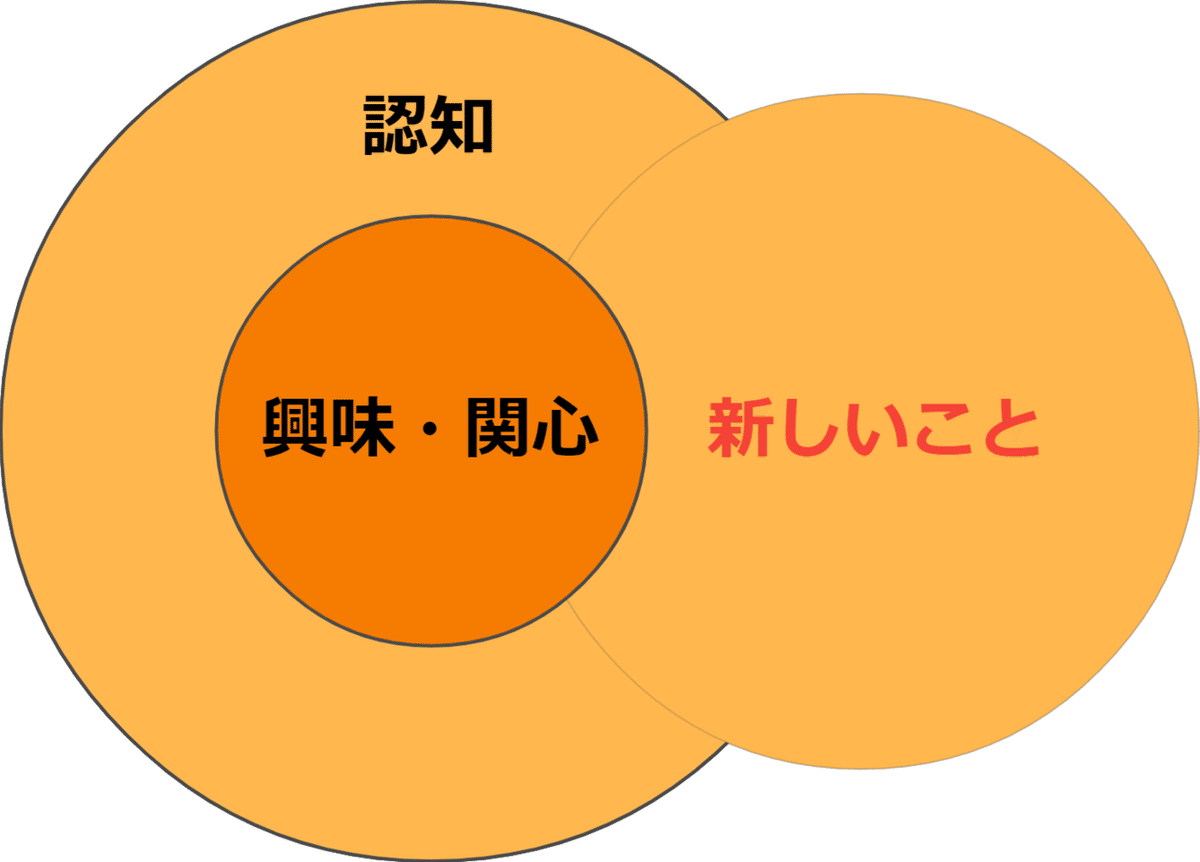

認知の外側に、興味はもてない

「好奇心に従って、自分の選択肢を増やす」といっても、僕たちは認知している範囲の中で考えて、生きています。

認知してないものは、興味をもつどころか、ググることさえできない。

今後、マーケットの細分化は進み、フィルターバブルによって「自分の見たい情報しか見えない」状態に拍車がかかります。認知の外にあるものがどんどん増えていくでしょう。

これからの「ゆたかさ」とは?

自分が見たいものだけを、とことん見続ける。それも「ゆたかさ」の一つの在り方だと思います。

でも自分のこれまでを振り返ってみると、それだけでは説明がつかない。自分の認知の外側に出てみると、新しい発見があり、それが今の自分を形成しています。

何気なく受けた授業が案外面白かったり。カラオケで誰かが歌ってた曲にハマったり。

それを自分の好きなものに結びつけることができたとき、好きなものをより一層好きになっていたりする。

最近、個人的に意識していることは、好きなものから少しずれたものを試してみることです。

興味関心に被りつつ、少し認知の幅が広がるものを選んでみる。全く知らないものを唐突に選んでも、面白みを理解できずに飽きる可能性が高いからです。

飲食、人とのコミュニケーション、趣味、なんでも応用できます。

自分の関心分野を少しずらしてみると、新しい面白さが転がってたりする。その積み重ねが、自分の選択肢を広げることにも繋がっていく。

レコメンド含め、フィルターバブルで生活圏は良くも悪くも「狭く深く」なっていく。だからこそ、これからの「ゆたかさ」は「どれだけ思わぬ偶然性に手を伸ばせるか?」で決まっていく。

そう感じる今日この頃です。

いいなと思ったら応援しよう!