2章前半、けテぶれ小サイクルの解説

宿題革命ですね。宿題解説ということで進めていきたいと思います。今日は二章ですね。よろしくお願いします。

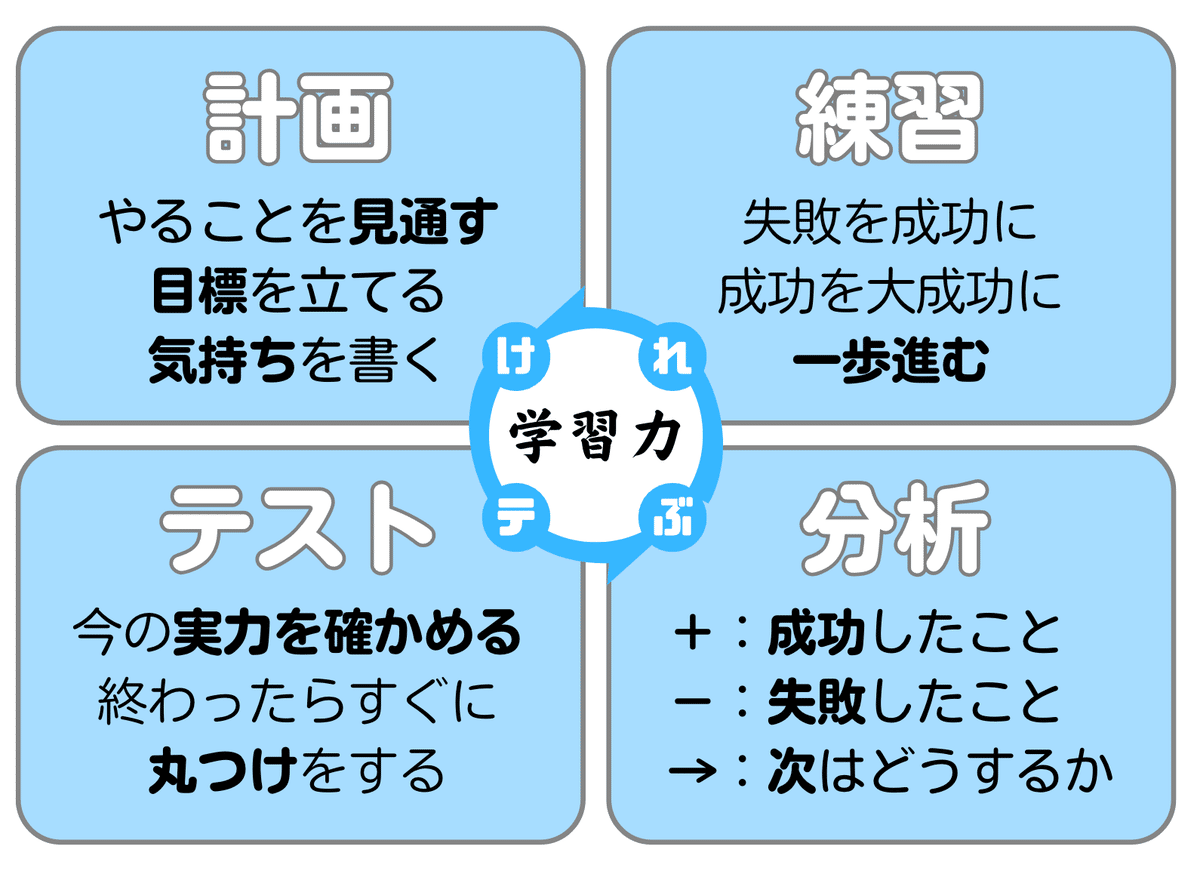

けテぶれ=学び方の基礎基本

早速進めていきましょう。二章56ページ、57ページからですが、まず56ページは「けテぶれは自分なりの学び方を獲得する効率的な学習方法」というタイトルについて、これは変えてもいいかなと思っております。「自分なりの学び方」、それはその通りなのですが、それよりも基礎基本ですよね。

学び方の基礎基本としての提示という風に説明した方がいいと最近は思っております。低学年の振り返り実践の論文を読んだのですが、「こう書きましょう」という振り返りの示し方は、その子たちの言葉になっていないし、振り返りのお手本なんていいのかと思うかもしれません。しかし結局、どうやるのかということを明確に、これを真似してこれをやればいいという形で提示した方が、子どもたちの記述は豊かになるという研究があります。

QNKS文脈で、ひたすら先生の真似をしていいということで先生がその図を書いてあげるということをやっていると、結果的に子供たちはその図を足場にしてオリジナルのKを考えていくことができる、そういうことが往々にしてあり得ます。つまりは手本の型として確実に示していく、これをやればいいだけ、これが正解だよ、これが基礎基本なんだよという子どもたちへの提示というものは、結局その先のクリエイティビティというものを刺激するための有効な手立てになり得るということです。

そうなった時に、そのけテぶれは自分なりの学び方を獲得する効率的学習法というのは、一面まあ別にいいんだけど、もっと詳しくというか正しく言うと学び方の基礎基本だよという話かなと思います。一旦そのけテぶれという枠組みでそれはいろんな勉強方法があるのを百も承知の上で、一旦これが正解です、この通りにこの順番でやりましょうという提示をすることで、子どもたちはそれを足場としていろんな変化をつけていくことができる。そういう作用を起こすための足場として提示しましょうねという説明の方がいいかなと思っております。

けテぶれの大小2つのサイクル

それがけテぶれには大小二つのサイクルがありますというところで二章から始まって、詳しくけテぶれを説明していくという話でございます。まず大小、その大サイクルというやつですね。大テスト、大分析、大計画というこの大きな運営サイクルは、これはその学校で確実に子どもたちがやれるタイミングを先生が作るという、この点を非常に要注意というか、ここがちゃんと回らないと日々のけテぶれというものは回りませんよという話なんです。

これは本当に大事で、けテぶれを渡して紹介さえすれば子供たちは自立して自分で必要なだけ宿題をやってくるんだみたいな発想は大きな間違いでございます。そのことをするためには、まずこうやって大テストですね、学校でやるテストですね。その学校でやるテストを確実にこの日にやるよって指定して、そのテストを受けた後には大分析と、そのテストと自分の行ってきた日々のけテぶれの質というものを振り返って、そこで考えたことをもとに来週こうしようという風に来週見通しを立てて、次の日々のけテぶれが始まっていくということを、週に一回は確実に子どもたちにこういうことを考えさせる時間というのを取るんです。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?