けテぶれ宿題革命‐1章完全解説

今日もけテぶれ宿題革命を一から総解説を行っていきたいと思います。

通常会は平日の火曜日木曜日なら8回使えるので8等分はできるはずです。ペース配分をしながらやっていきたいと思います。ただし、2章3章は内容が濃いので、1章の「けテぶれって何?」というところはサクサクと進めていきたいと思います。

けテぶれ=当たり前の勉強方法

まず28ページです。けテぶれとは、子どもたちが自ら学び始めるみんなの合い言葉ということです。つまりみんなの合言葉にしましょうという話です。これが共通言語の強さというものです。学ぶとか考えるという抽象的な概念について、学ぶは別に学びとか学習とか言えるのですが、その中身が重要です。では学習で何をするのかということが、学習という言葉の中に含まれていない、もしくは解像度がまだまだ抽象的であるということです。

学習は「学んで習う」ということですし、勉強は「努めて強いる」ということです。よくよく見てみればそれが意味していることがわかるのですが、子どもたちに学校教育で学び方を教えるとなった時に、学習という言葉だけではまだまだ子どもたちはわからないわけです。

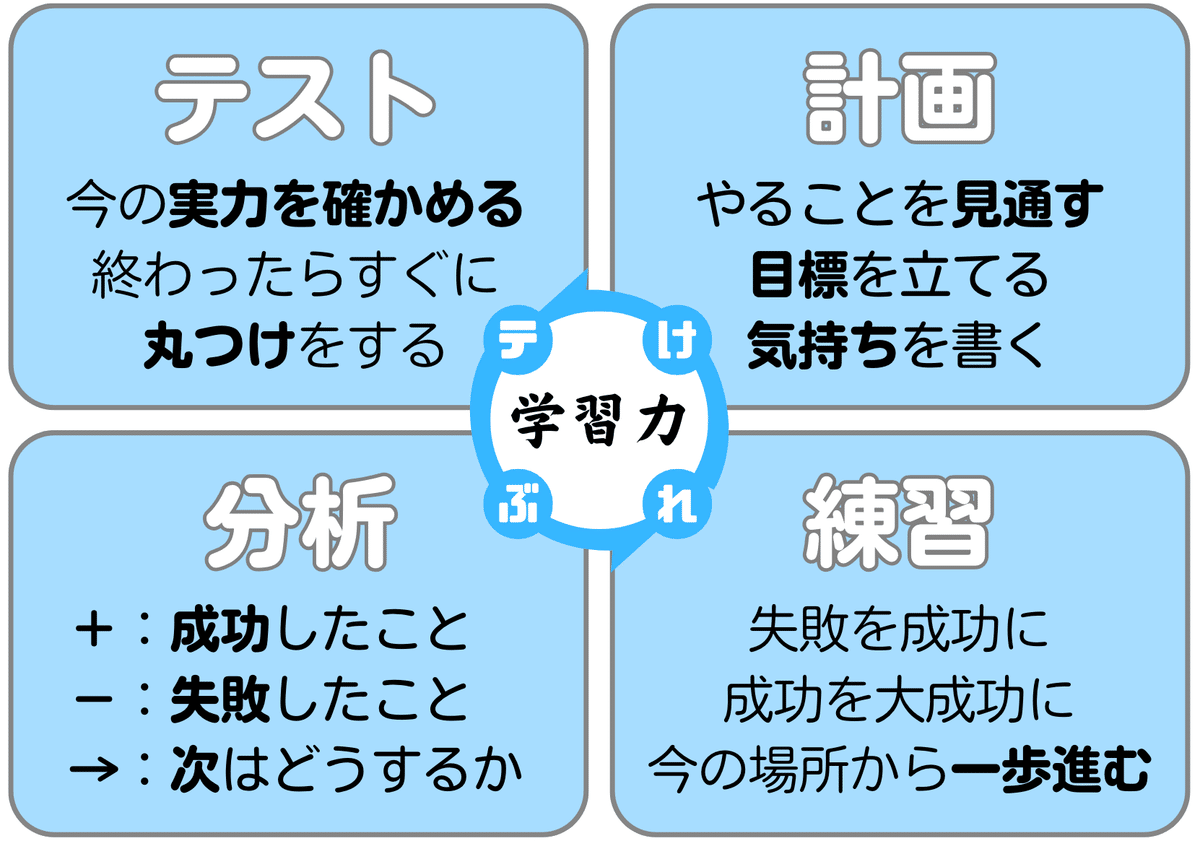

だから学習を「計画・テスト・分析・練習」と分け、計画は目標に向けて計画を立て、実力を図って分析で実力を上げるためにはどうすればいいかを考え、練習で学習をつなげるというレベルアップを目指しているのです。前回の回でレベルアップの例だと言っている先生がおられて、それはいいなと思いました。練習でレベルアップするような感じです。

そんな感じでけテぶれということを子供たちに提示するわけです。そう言うと、特別なことでは全然ないわけです。普通勉強しようと思えば、このようなサイクルを回すことになると思います。その当たり前を当たり前でしょで済ませずに、このように分解して名前をつけ、サイクルにして意識できるようにする。こうすることで勉強するという漠然とした行為に形が生まれ、クラスみんなでその感覚を共有することができるようになります。

学ぶということに関する見方考え方

もう言葉というのはこういう役割があるんです。言葉にすることによってそれがそう見えるのです。サピア・ウォーフ仮説というやつです。言語相対説、もう言葉で得られるから世界をその言葉によって切り抜くことができるのです。

その世界の切り抜き方を工夫することで子どもたちは手に取れるようになる、そういうことを狙って考えてきたのがこのけテぶれなのです。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?