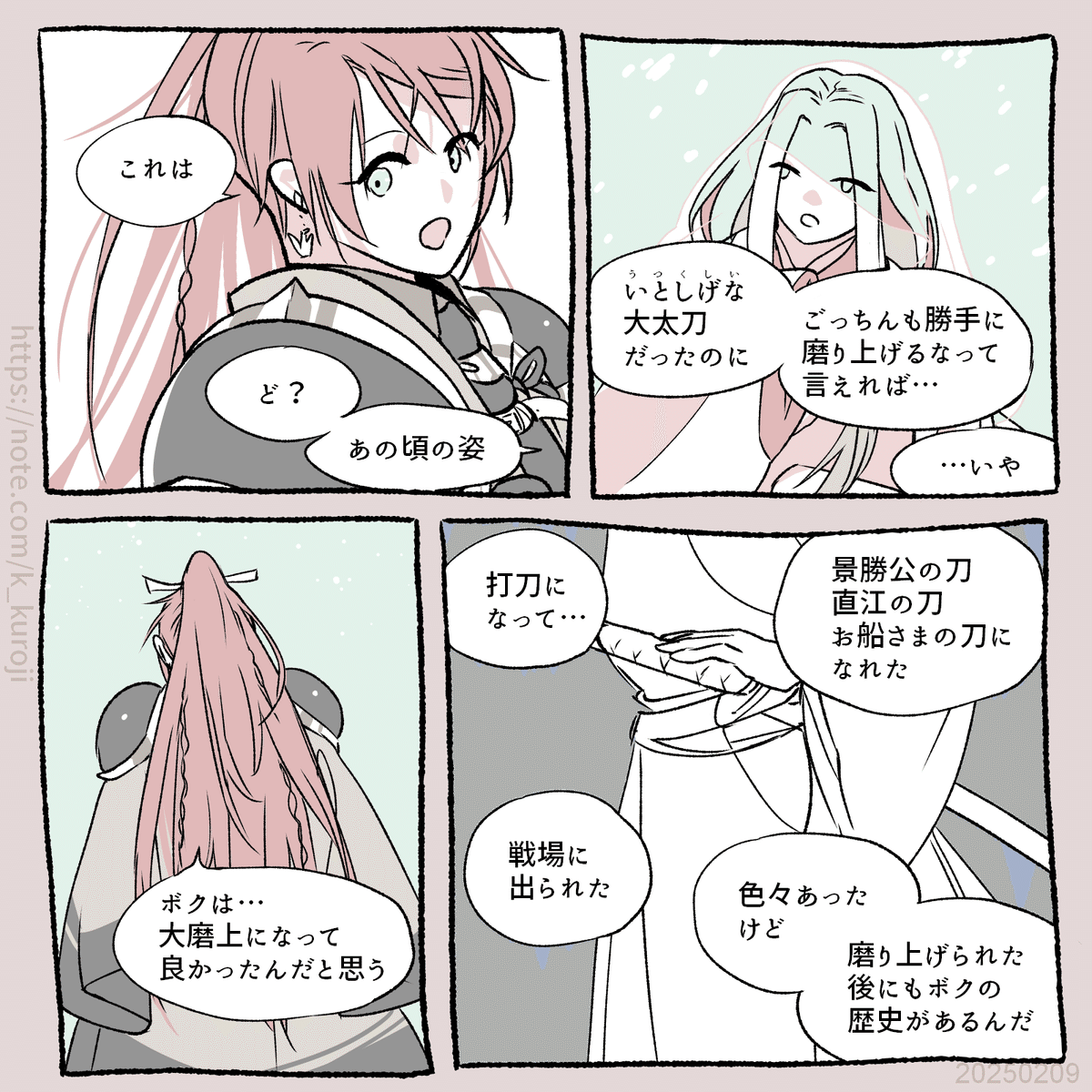

後家兼光と元大太刀の夢-刀剣乱舞プレイ日記

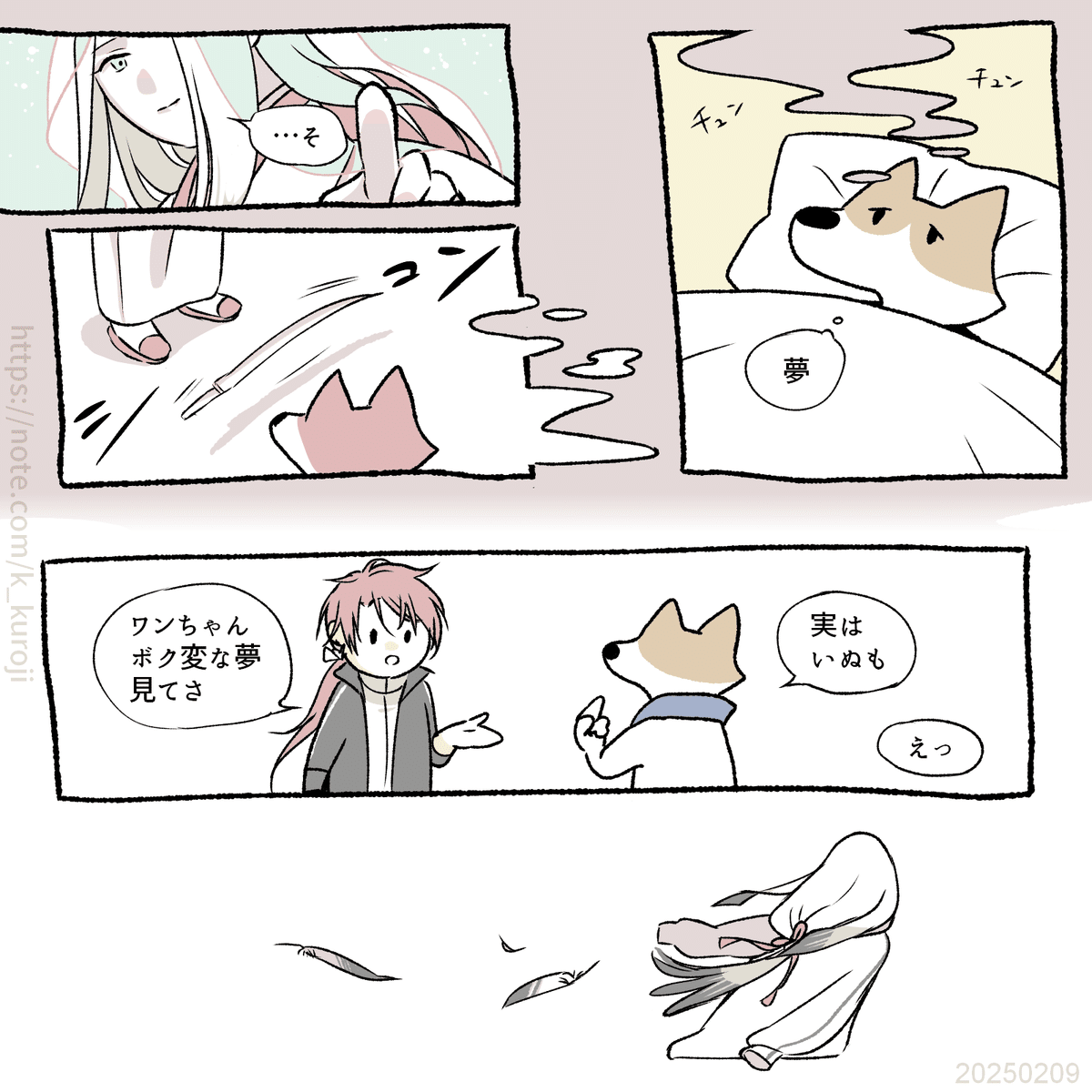

マンガ

「いとしげ」は新潟弁。置賜弁(米沢弁)と新潟弁はほんの少しだけ語彙を共有している(とはいえ新潟はデカいので県下共通の方言はなさそう)。「じょうさね(簡単だ)」「こしょう/こしゃう(作る)」とかね。なしてや?金玉こしょうがんなんてじょうさねこてや(どうして?金刀装を作るなんて簡単でしょう)。

そして「ぼくのかんがえた大太刀ごっちん」が覇王みたいな服装になってしまった。めちゃくちゃ気さくな覇王とか好きだから…(独特な感性)

米沢と鶴

山形・置賜は南陽市は「鶴の恩返し」発祥の地であることから、夢の中のおつうにはそのような風情を出しています。また、夢の中で姫鶴一文字を「磨り上げないで」と請願した「つる」と名乗る姫君の逸話は刀剣乱舞ファンには広く知られたところです。

土地やものに根差したエピソードが非常に美しいですね。民話が生まれた時代は、きっと米沢あたりにも鶴が生息していたんでしょう。タンチョウヅルは明治期の乱獲により本州からは姿を消し、2025年現在、国内では北海道にしか生息していないようです。

元大太刀・後家兼光

ごっちんは長船派・元大太刀・現大磨上の打刀、おつうは福岡一文字派・夢に出て磨上げを免れた太刀という来歴の違いがキャラクターの造形にも鮮やかなコントラストを生み出してくれます。全部私の幻覚ですが。

直江兼続が豊臣秀吉の形見として譲り受けたのは、「後家兼光」の号で知られる「伝 長船(おさふね)兼光刀(かねみつかたな)」(南北朝時代)。「『大磨(おおすり)上(あ)げ』と言って大太刀を切り詰めたもの。日本刀は所有者によって形を変える習慣もある」と山田さん。本来は刃長3尺余りとされ、その姿は想像するしかない。

石切丸が「刀身二尺五寸一分(約76.1cm)」、蛍丸が「3尺3寸4分5厘(約1m)」ですから、後家兼光は兼光に打たれた時分はこの間くらいの大太刀だったのか。でかいですね。

ものと人の関わり

ものにとって「形を変えられる」とはどういう気持ちなんだろう。悲しいのか喜ばしいのか。私はものではないので想像することしかできない。

19世紀の産業革命・20世紀の消費社会の到来により、直近100年くらいで生み出されたものはそれ以前に比べ「買われ、消耗され、捨てられる」スパンがものすごく短くなっています。我々は猛スピードでものの赤ちゃんを買っては捨てているのだ。

それに対して、南北朝時代(14世紀)に生み出され、形を変えて21世紀まで残っている700歳近いものは、とても人の手で大事にされてきたものですね。そして大事にしてきた人達がいる。

名木の樹齢と比するほどの命ですね。

木はもっともっと命が長かった。素晴らしい生き物ですね。なんの話だっけ(逸れる話題)。

刀剣乱舞は「刀が人へ無条件に尽くしてくれる」ゲームですが、道具というのは明確な目的があって人間に作られているわけなので、用途外の利用をしなければ本当に長く尽くしてくれるんだろう。たとえ修繕し、幅を切り詰め、形を変えたとしても。

そう思うと、少しずつ時代に沿って誂え直し、1つの道具を長く用立てるというのは、ものと人との関わり方として悪くないように思います。

大事にされてきた道具から学ぶものがある。私も制作用PCを付喪神になるまで大事にするか…(?)

参考資料

免責事項

この記事は専門知識を持たない執筆者が趣味で調べた事項をまとめたものです。趣味人の独自解釈を大いに含みます。本コンテンツの利用によって発生したいかなる損害、損失、紛争、またはその他の問題について、執筆者は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

アルティメット蛇足

ところで皆様お気付きだろうか。私が今までハリポタ文法でプレイ日記のタイトルを付けていたことに…

他の記事もぜひどうぞ。

いいなと思ったら応援しよう!