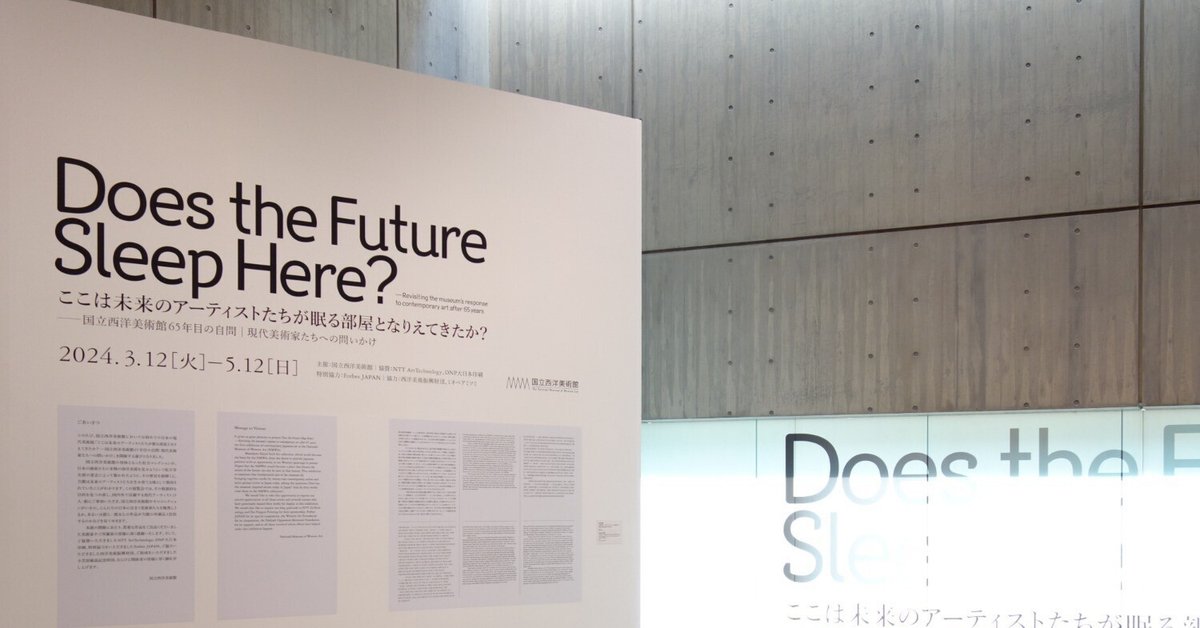

国立西洋美術館「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」を見てきた

この企画展が見たくて東京に行った。

常設展と合わせて、その甲斐があった。

おもしろいものを見れたなと思う。

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?

想像していたよりも絵画作品が多いと感じた。

壁に順に吊るしてあるような展示もあれば、西洋美術館らしく過去の西洋作品と並べて展示していたり、普通とは違う展示方法を取っていたり、そういった面白さもあった。

ときどき受け取りきれない作品もあったし、自分にはあわないなと思う作品もあった。

特に好きだなとか気になった作品について書く。

常設展も見たけど、それはまた別で。

1. ここはいかなる記憶の磁場となってきたか?

だんだんと腐食が進む版を刷った全18枚の作品。

キャプションに書かれている「塩化第二鉄溶液」という化学的な物質と、実際にそれにより腐食が進んで輪郭があいまいになっていく様子が、刷ることで紙の上に実体として残っているのがおもしろかった。

金属がだんだんに溶けて、エッチングで彫られた溝が薄れるだけでなくて、板そのものも周辺から崩れて行ってることが分かった。

版画作品における「版」の重要度がわかっていないが、なくなったら二度と刷ることができなくなるのだから、実際に作品として刷ったものの次に重要なのではないのだろうか。それを腐食させて廃版にしながら、もう1つの作品を作るというのは、覚悟が必要そうだと思った。

3. この美術館の可視/不可視のフレームはなにか?

階段から降りてすぐ青い空間だった。

ずっと合成音声のような歌?声?が響いていた。

色味と相まって不思議な空間だった。

「生(become, live)」とかそういった1つの漢字が複数の読みや意味を持ってることを生かした文章が、代わる代わる現れつつ音声が流れてた。

終わりがなくて、ながなが見ていた。

4. ここは多種の生/性の場となりうるか?

家具屋のサンプル展示みたいな普通の家のような部屋に、アート作品が飾られていた。美術館などでの「正しく」展示される状態ではなく、日常としてそこにあるという光景が作られていた。

こういう展示のされ方が好きかもしれない。

レースカーテンを通して窓ようにディスプレイで風景を見る一方で、右下のディスプレイで今いる部屋と似た部屋の映像が目に入る。

現実にある物体と、デジタルなディスプレイなどの光の組み合わせは、現実のようなまぼろしのようなつかみどころのなさを感じる。

写真に撮ったら窓の光が強く映ってしまって、雰囲気が損なわれてしまった。

6. あなたたちはなぜ、過去の記憶を生き直そうとするのか?

遠藤麻衣 ≪オメガとアルファのリチュアル─国立西洋美術館ver.≫

よかった。

ここは写真禁止だったので記憶しかない。

カーテンをめくった向こうで、映像が投影されていて、丸いドット柄の舞台が回転していた。実際にこの西洋美術館で撮影した映像、そのベッドのようなものが今ここで映像と同じように回っている。

映像の背景に、ちらちらと黒いブロンズ像が見えたり、美術館の展示ケースが映ったり、この美術館で撮影したことが分かる。

壁に貼ってあったエドヴァルド・ムンクのリトグラフ連作「アルファとオメガ」は、「独立行政法人国立美術館・所蔵作品検索」で見ることができる。

作品説明を読むと、映像の一部は検閲により合意の上でぼかしが入っていることが分かる。また展示室の入り口や、チケット購入ページなどいろいろなところに次の注意文言がある。

確かにそういった作品ではあったし、作品や作家を守る意味でもこういった対策は必要なのだろうなと理解した。

本展には一部、芸術上の目的のため性的な表現を含む作品が展示されています。このような作品を不快に感じる方やお子様をお連れの方は、入場に際して事前にご了承頂きますようお願い致します。

パープルームは部屋中がコラージュみたいになっていて、わけわからなくて最高だった。そんな中にあっても絵画作品はきれいだし、それでいてそこにあっていいような錯覚になった。

細胞壁のようなざくろの断面のような絵。

抽象画AからCの3枚並んでいて、その中でもこの抽象画Cが一番好きだった。

7. 未知なる布置をもとめて

ここは現代作家の作品を展示している形だった。

好きだな~いいな~と思った作品を載せる。

写真がぶれぶれで申し訳ないが、色の塗り重ね方がいいなと思った。

坂本夏子さんは、全体的にドットみたいなタッチで全面が埋め尽くされていた。その細かさが怖かったし、細かさの程度が部分によって違うから目で追いかけて見ていた。

おわりに

チラシの印刷もすてきだった。

2月に、展覧会サイトにあるPDF版とはすこし異なるバージョンをもらって帰った。表面は、透明なシールを貼ったような具合でバーコ加工がされている。裏面は説明書きだけだから、まだ出品内容などが定まっていなかったときのものかもしれない。

本展の入場後すぐのロビーで、保育士へのインタビュー動画が流れていた。

ソファもあって休憩がてら見ていた。

田中功起さんの作品の一部だった。

私は、この方のプロポーザルにあったような取り組みは、大事だし促進されてほしいと思っている。そして実際にそれを、展示方法だったり託児所だったりといった形で試すことができている今回の展覧会は、その意味でよかったのかなと思う。

展示を見ている最中も、車いすの方が通って行ったり、杖をついた方がエレベーターを案内されたり、小さい子どもがいたり、普段行く展覧会よりもそういった場面をよく目にした気がする。

動画作品もいくつかあった。

ある程度は視聴したのに、あまり思い出せなくなってしまった。ぼんやりした断片的な記憶だけがある。私は視聴覚からの情報取得が弱いので、テキスト読んだり写真が残ったりしないと、あまり覚えていられないみたいだ。

おもしろいなと思った動画もあったのに、どれだったのかも曖昧になってしまって残念だ。

最近、鷹野隆大さんの作品や名前をたびたび目にする。

最初は、大阪の国立国際美術館での「コレクション2 身体———身体」。次にこの国立西洋美術館「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」。そして東京国立近代美術館の中平卓馬展のレビュー。

これまで写真家の名前なんてまったく気にしていなかったのに、この方の名前は覚えた。

美術の授業で習うような過去の作家のことは知っていても、現代において作品を作ってる作家のことはほとんど知らない。

でも、最近いろいろ見に行くようになって、ちらほらと前も見かけたなという人が出てきた。また見たいなと思う作家もいる。

今回そのどちらもを鑑賞することになり、不思議な気持ちになった。現代と過去とで作品への向き合い方がすこし違っていた気がする。