「生涯編集者」だった原田奈翁雄さん

『生涯編集者──戦争と人間を見すえて』の著者、原田奈翁雄さんが亡くなりました。

本作りの情熱が全身からほとばしる熱い方でした。

日中戦争・アジア太平洋戦争敗戦時、18歳の原田さんは右翼団体「殉皇菊水党」を結成して、“鬼畜米英の総大将”マッカーサー大将の命を狙うテロリストになりました。

写真は1946年5月、殉皇菊水党が行なった唯一の党活動「皇居内清掃の勤労奉仕」のときのもので、ねぎらいに現れた昭和天皇に一同頭を下げている場面です。

この43年後に、原田さんは『長崎市長への七三〇〇通の手紙』を出版することになります。

『生涯編集者』の原稿を高文研に持ち込んだ経緯、タイトルや本の構成についても激しくバトルしたことが、本書の「あとがき」に詳しく書かれています。

同業者の本を編集するという、違った意味で緊張感がある、思い出深い本になりました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

以下、『生涯編集者』の「あとがき」の全文を掲載します。

あとがき

この文章を書き上げるのと、あの世に行くのと、どちらが先かなと危ぶみながら、朝夕緊張しきって執筆をつづけてきた二年と四か月でした。

体の機能すべてが衰えに衰えて、歩行の力もはかばかしくない。それどころか、ひどい日には朝と夕方と、よごれたズボンと下ばきを二度もはき替えねばならないようなこともある情けないありさまで、何とも哀しくなる。でも、これは人間の体にとって致し方のない自然のことであるのでしょう。

人間の、私の体だけのことでしょうか。

二〇一五年に採択された国連の「持続可能な開発目標」(SDGs)は、二〇三〇年までに「われわれの世界を変革する」待ったなしの試み、というものです。

待ったなしとは、後十五年先までも、地球を汚染し、破壊しつづけてこのまま進んでしまうなら、もう取り返しのつかぬ所にまで行ってしまうぞ、というぎりぎりぎっちょんの警告です。

この目標を共同で定めながら、しかし四年後の一九年、「SDGサミット」で国連事務総長は、「われわれは、いるべき場所にほど遠い」、つまり私たちのそのための努力は全然足りない、と訴え、サミットは、この先を、「野心的な行動の十年」と位置づける宣言を発しました。これからの十年、二〇二九年までのわれわれ人類の行動いかんで、この世界の運命が決まってしまう、と言うのです。──「われわれは、地球を救う機会を持つ最後の世代になるかも知れない」。

この期をのがしたら、もはや人類は、人類自身を救うことが永遠にできなくなってしまうのではないかと言うのです。

私たちは、核戦争を恐れるアメリカの科学者たちによって、二〇一九年、地球の終末時計はその二分前と告知されています。さらに地球の気候変動、温暖化の勢いはいよいよ進みつつあり、巨大な台風や風水害はいっそう繁く、激しくなりつつあって、この日本列島でも重ねて多大な被害を受けねばなりませんでした。

地球上の化学物質の蓄積はすでに極限に達し、五十年後には、海中の魚の重量と、そこに浮遊するプラスチックのゴミが同じにまでなってしまうと言います。地球環境は、いまやまさに終末的なありさまに落ち込んでしまっているのです。

わが身の去る日を待ちながら、同時に私は、この私たちの地球の救いようのないおしまいを恐れおののきつつあるのです。

私のいなくなった後の地球は大丈夫なのか? 私たちに身近なみどり豊かな地球、遠くからは美しい青い地球を保つことができるのだろうか。

私はこの地球をこよなく愛しているのだなと、改めてこの自分に深く気づかずにはいられません。地球に、すべての生きものたちが満ちあふれ、人間たちがすこやかにありつづけてくれ。星よ輝け、風よ、さわやかに渡ってくれと、切に祈らずにはいられないのです。

いまを生きるあなた方よ。何としても生きつないでくれ。私は祈る。心の底から祈る。生きつづけていくために、すべての努力を惜しまず、がんばってくれ、と。

先行世代として、地球をこんな所にまで追い込んでしまった私たちの責任を思って、それだけでも土性骨が崩折れるほどの思いです。すみません。許してください。頼みます、あなた方すべての人びとの手によって、あなた方自身を、地球の未来を救ってください。私には、それ以上のことはとても言えたものではありません。

ありがとう。何とかよろしく頼んだぞ。先廻りして礼を言うことしか、いまの私には何もできません。ありがとう! どうぞ、すべての人間、これからを生きるあなたたち、くれぐれもよろしくお願いいたします。

これを本として世の中に出したいと思い至った時、私の想定したタイトルは、「人類は人類を救えるか」というものでした。それこそが、現代の私たちにさし迫る最大のテーマだと信じているからです。正面からそれに答える本にしたいと願ったからです。

それなのに、原稿を書き上げる最終段階に至って、全く違ったタイトルになってしまいました。

たしかに私は生涯を通して編集者、一編集者でしかありませんでした。だから、この原稿の最終章のタイトルは、最初から「生涯編集者」だったのです。編集者は本や雑誌にとっては、あくまでも黒衣、世間からは表立っては見えぬものにすぎない。そんな編集者という名称がタイトルになっても、多くの人の関心を呼び起こすことなど、とてもあり得ません。

それなのに、この本の刊行を引き受けてくださった高文研の編集者真鍋かおるさん(男性です)の強い説得を受けて、最終的にとうとうそれを受け入れることにしたのです。

私は、戦争ロボットでしかなかった少年時代への痛切な反省から、あのような愚か者が、どのようにしていくらかは普通の人間として生きるようになったのか、その道筋をありのままに書くことによって、私より後から生きるすべての人びとに、まさに他山の石としてほしいと願ったからこそ、これを書き進めたのでした。

その上で、私は、一体どのようにしてあのような自分にならなければならなかったのか、その理由を探って、二度とふたたび、あのような存在を作り上げた世の中、国をあげて、世界をあげての恐ろしい仕組み作りに対抗し、それに打ち勝っていくにはどうしたらよいのか、はっきりと世界中の人びとに示したい、特に若い人びとにこそ考えてもらいたいと願って、その方法、道筋について考えてきました。特に「国家権力」をめぐって、死刑制度をはじめとして、さまざまな基本的な課題について、一所懸命に考えて文章を組み立ててきたのでした。国家権力を制御し、自由と民権、民主主義をたしかなものに作り上げていく、私たちのものにしていく、そのための道筋を考える理くつです。文章の調子が、おのずと説教調になったのも事実だったと思います。

真鍋さんは、特に私がうんうんと唸って書き上げたその短かからぬ理くつ部分について、言うのです。「こんなものを、いまの若い人たちはてんで受けつけませんよ」と。

これはショックでした。必死になって伝え、いっしょになって考えてほしいと願って書いているのに、その当の若い人たちはてんで読みませんよと、私より四十歳ほども若い真鍋さんは、自信満々に断言されるのです。そして言われるのです。「タイトルは『生涯編集者』」、最終章の見出しを指して、「これ以外にはありませんよ」と。

私は泣きたいほどの思いでした。肝心要と最も力をこめたつもりの部分が駄目だと言うなら、この本を出す意味がないではないかとさえ、がっくりきたのです。

実はその同じ部分については、つれ合いの金住典子が最初から、同じことを言っていたのです。「全然ほかの所と調子も違って上から目線という印象だし、あなたらしい文章の魅力に乏しい」、と。

二日間、悶々としたあげく、私は、わかった、改めよう、ようやく思いを定めました。

初めて会って痛打を受けた真鍋さんには、別れる時、私の書いた小さな冊子をお渡ししていました。この本の付録にしたらどうだろうかと思いもかすかにあったものですから。「ご参考までにお目通しくださいませんか」と。私が三十年前に書いた、「お聞きください、陛下」です。

翌日、真鍋さんから電話、「これはあの当時、つまり昭和天皇に死が迫っていたまさにその時に書かれたのですね。これは当然本文として入れるべきです」と。さらに、昭和天皇の死去に伴って、突然に噴出した、天皇の戦争責任をめぐっての一大事件、長崎市長の発言が引き起こした右翼の市長脅迫、逆に市長発言支持、激励の発言、一気に吐き出されたそのすべてをありのままに収録して私の刊行した『長崎市長への七三〇〇通の手紙』、「あれについても書くべきです」と。

真鍋さんとは初対面です。それなのに、この方は何十年も前にした私の仕事をちゃんと見ていてくださっていたのだと、まことに嬉しく、ありがたくも思ったのです。

思い切って、私は原稿の再構成にとりかかりました。

「お聞きください、陛下」は相当の分量があります。これまで書いてきた原稿では、長崎市長の問題にはひと言もふれていません。これをめぐって書くとなれば、相当の分量が必要になります。おのずと、私がむしろ主眼としていた理くつ部分を切り捨てなければ否応なく分厚い本になってしまいます。涙をのむ思いで、私はこれを削除する以外にはなくなってしまったのです。

このようにして仕上がった原稿は、おのずと私の編集者としての仕事の履歴が中心になってしまいました。実際、あの戦争から解放されて辛うじて始まった私の「人間」形成は、その第一歩から、すべてまぎれもなく自分のこの仕事、職業を通してのことでしたから、まあ当然のこととも言えるでしょう。

もともと私は、この本を、だれもが気軽に手を伸ばせるような、定価の安い文庫版とか新書版にできればいいなと思っていたものですから、最初にこの本の刊行について打診したのは、新書版を出しているある有力出版社でした。だがその出版社では、「持ち込み原稿はいっさい受けつけません」と、断わられてしまいました。電話では断わられたのでしたが、私はなお未練がましく直接手紙を添えて原稿そのものを、新書編集責任者に送ったのでした。「お眼鏡にかなわないのであれば、もちろん屑かごに捨ててくださって結構です」と書き添えて。一か月以上も反応を待ちましたけれど、何の連絡もありません。そうか、やはり実際に持ち込み原稿などには目もくれないのだな、残念だなあ、「野に遺賢あり」ということばもあるじゃないか。自分たちで立てる企画以外にはいっさい目もくれないというのでは、ひょっとしてたくましい野性あふれるもの、さらには真の遺賢かも知れぬものを、みすみす見逃すことになるのではないだろうか。もったいないなあと、無論、遺賢なんかでは毛頭ない、土くれ、石ころに過ぎない私は思ったことでした。

実は私はこの某出版社の責任者と同時に、もうひとりだけ、みすず書房の八島慎治さんにも原稿を送っていました。よろしければ読んでみてください、気づくことがあれば、助言してくださればありがたい、と手紙を添えて。もちろんみすずで出版してくださいませんかとは一言も書きませんでした。

八島慎治さんとは、私はもう長いつき合いなのです。私が径書房を退社するのと入れ違いに径書房編集部に入社されたので、仕事上のつき合いは全くなかったのですが、個人的には、彼の親しいもと径書房の人たち何人かと、時にはいっしょに会って酒を飲むようなことがありました。

八島さんは私の仕事をずっと外から見ていてくださることはよく承知していました。雑誌『ひとりから』も読んでいてくださって、私にはとてもありがたい存在なのです。しかもいまでも出版界で現役で仕事をしているただひとりの知り合いです。私はこの八島さんに率直な感想、意見、批判をいただいて、推敲を重ねたくて、そうお願いしたのでした。

私はみすず書房の仕事については、品格のあるいい仕事をするなあと、久しく敬意を抱いてきているのですが、私のこの本についてはみすずでの出版ということは全く考えていなかったのでした。何しろみすずの本は、みんな高尚かつ高価なのです。専門書というべきものも多く、最低でも三千円、五千円という値段なのですから、私のこの本には、とうてい向かないと思っていたからなのです。

ところが、原稿を読んでくださった八島さんは、これをみすずで出したい、編集企画会議に提案したいと、おっしゃってくださったのです。八島さんはみすずでは編集部ではなくて、本の製作関係の責任者をしておられます。もちろん私にはありがたいお話ではありましたが、本の値段や発行部数のことについて多大な懸念があったことで(営業部では一千部、五千円でなら、と言うかも知れません、と八島さんはおっしゃっておられました)、どうぞよろしくお願いしますと、お願いをするまでには至っていませんでした。

そんな中で、私は高文研の編集部に電話をして、原稿のご検討をしてくださいませんかと、申し入れたのでした。

私には、十社前後、ここならば出してくれるかな、出してもらってもいいな、という心づもりがあったのですが、最終的には、「エイ、ヤッ」という勘でダイヤルしたのが正直なところでした。

長らく梅田正己さんとおっしゃる方が社長をつとめていらした高文研は、一貫して非常に筋の通った、私の共感、敬服する仕事をつづけているのです。梅田さんの御著書にも私は多々啓発されてもきました。それが真鍋さんとの出会いとなったのでした。

原稿を読んでいただいて、初めてお会いした時の真鍋さんの話の内容が、最初に書いたようなものだったのです。

この人は優秀、素敵な編集者だなと、思いました。原稿の内容について、全く率直、こちらがうなずかずにはいられぬような説得力のある指摘をしてくださる。

よかったな、偶然にもこんなありがたい編集者に出会える執筆者はしあわせだなと思いました。原稿はいっそう磨かれ、無駄が省かれ、さらに必要な加筆が求められる。そしてそれがより深く、より広い読者へとつながれていく。

みすず書房の八島慎治さん、この真鍋かおるさん、私はいい出版者、編集者に出会えたことを、こよなくありがたく思っています。

いま出版の事情には、とてもきびしいものがあるようです。本が売れないのです。特に若者の読書離れには恐ろしいものがあります。年に数冊も本を読まない学生があふれているとも言われます。日本はどうなってしまうんだろうという深い懸念は、決して私だけのものではありません。そんな中で、八島さんや真鍋さんのような、志もあり、きびしい眼力もある編集者、出版者の存在は、とてもたしかな希望の核だなと、私は思うのです。

『生涯編集者』。副題に、せめての思いを表わしたくて、「戦争と人間を見すえて」と付けました。

削除したくどくどしい理くつの部分、新しくあるべき世界の構想は、削ってよかったかな、といまは思えるようになりました。私の構想は、過不足なく、すべての人びとに共有されることが可能な、ごく簡単な一語によって、ぴしっと集約することができると思えるからです。

「あなたは、あなた自身をあなたの胸にしっかりと抱いて、あなたを大事に大事にして生きてください。私たちの世界は、そのようなあなたによってしか、決して開かれることはないのです。」

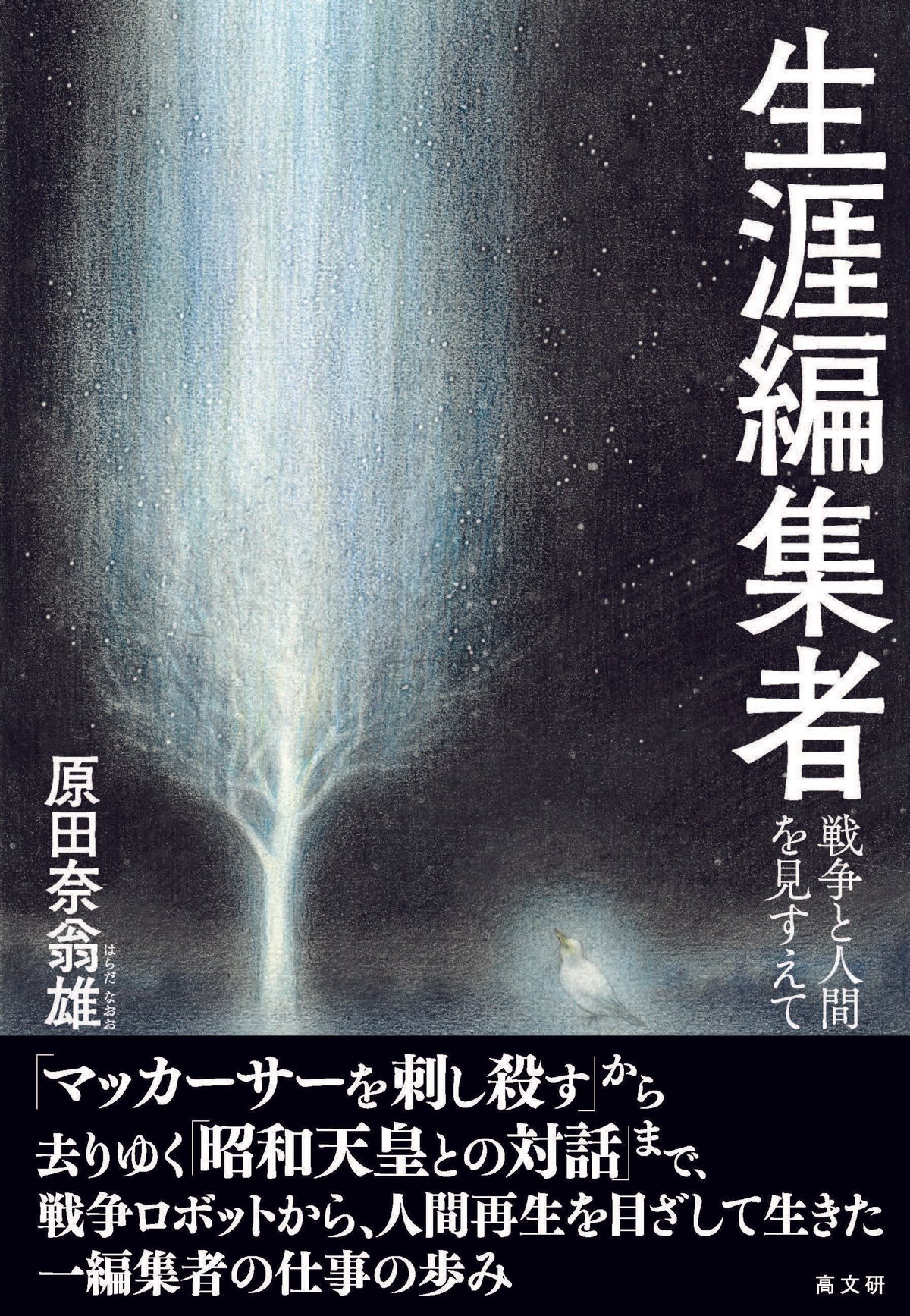

書籍製作の最終仕上げは、本の顔とも言うべき表紙のデザインをどのようなものにするかというものです。

私は書きつつある原稿を本にしようと思った時、その表紙はどうしても画家の味戸ケイコさんにお願いしたいと思い決めていました。

私は筑摩書房で創刊した雑誌『終末から』の第二号から終刊号まで、そして径で始めた『いま、人間として』では創刊号から終刊まで、一貫してその表紙画をお願いしてきたのが味戸ケイコさんだったのです。まだお若い味戸さんの表現に深く魅了されていきました。それ以降、私はすでに何十年もその作品を拝見してきましたが、私はその作品一点一点に、味戸さんならではのまことに独特な世界を感じるのです。

この上なく細やかに、丹念に丹念をきわめて重ねられる色彩の広がりと重なり、その交差の生み出すハーモニー。描かれるのは風であり、雲であり、木々の梢、草のそよぎ、花たち、それらの中に立つ少女の姿などなのですが、そのすべてが、何とも言えず深く、そして限りない広がりとなり、立体となって平面を抜け出して匂い立ってくる。これこそ「味戸宇宙」だなと、私は感じるのです。

私は、この本の装画をぜひとも味戸さんにお願いしたいと真鍋さんに頼みました。高文研が刊行してきたこれまでの本たちとは、がらりと異なる雰囲気を生むことは必定ですが、真鍋さんは快く私の願いを受け入れてくれました。嬉しかった。

味戸ケイコさん、グループ展と重なってお忙しい中にもかかわらず、お引き受けいただいたことに、心から感謝いたします。ありがとうございました。

かくして私の本は、最終的に、自分で申すのは何ですが、ここに名をあげたすべての皆さんのお力をいただいて、思いもかけず素敵な本になるでしょう。

この本をお読みくださったあなた。御縁をとてもありがたく思います。どうぞこの本が、ひとりでも多くの人びとと出会ってくれるように、ぜひあなたのお力添えをくださいますように。

何しろ私は、互いに散々殺し合いをつづけてきて、いまもなお止むことのない愚かきわまりない私たち人間、そしていまのいま、核におびえ、地球の温暖化をはじめとする環境破壊にみずからを追いつめている世界中の人びと、なかんずく、私たちの侵した韓国、朝鮮、中国の人びとにぜひとも読んでもらいたいと終始願い、祈って書き上げたものですから。

ありがとうございました。心から御礼を申し上げます。

二〇二〇年一月一日

原田奈翁雄

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?