#25理学療法士の中国リハビリ記録【生後8ヶ月の泣き虫リー君リハビリ奮闘記】その2

泣き声の向こう側

リーくんは、祖父母と家政婦さんに連れられてやってきた。仕事で忙しい両親に変わって、祖父母がリハビリへの付き添いを買って出てくれたのだ。祖父母は心から孫の成長を期待していた。

「寝返りしないのは大きな問題ですよ」と彼女が言った。

さすが三人の子育てを経験している祖母、子供の成長をよく見ていた。僕は関心と尊敬の意を込めて頷いた。

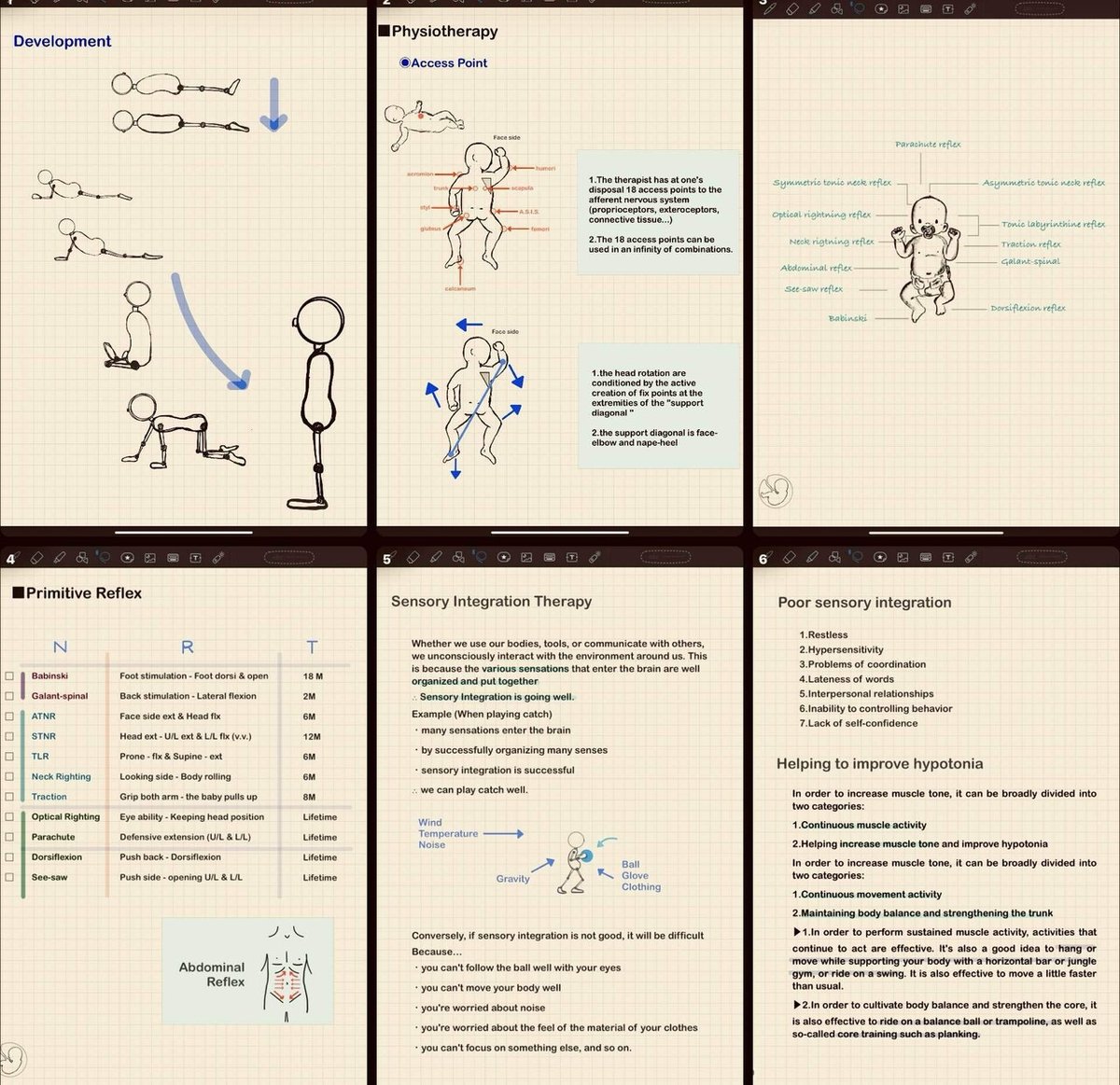

リー君は原始反射が残っている。反射による筋肉の緊張は無意識に起こるもので、リー君にもコントロールできない。そればかりか、その強さは大の大人も負けてしまうほど力強い。

手書きの資料を使って祖父母と面談した。

再び施設に響いたリー君の泣き声。それは初日と変わらず、鋭く、激しく、そして長かった。

僕の腕の中で暴れる彼は、小さな体とは裏腹に圧倒的なエネルギーで僕を拒絶していた。僕は必死に笑顔を作り、話しかけ、あやしたものの、彼の恐怖と混乱を拭うには至らなかった。

慣れるまで、慣れるまで。まるで格闘でもするかのように僕は耐えた。ところが泣き声は酷くなる一方、全身を突っ張らせて泣きじゃくる。これ以上泣かせると引き付けを起こす危険もあった。

祖父は疲れ切った顔をしていた。祖母は、まるで自分の無力さを責めているかのように目を伏せ、ため息ばかりついている。

「このままでは……」

祖父がぽつりと呟いた。続く言葉はなかったが、彼の目には諦めがにじんでいた。

僕は彼らの期待に応えるどころか、リー君をさらに泣かせてしまっている。このまま何度施設に通っても、結果は変わらないのではないかという不安が、胸の奥を押し潰していた。

「今日はもう帰られた方がいいかもしれません」

僕はそう提案するしかなかった。祖父は無言で頷き、リー君を抱いて帰り支度を始めた。

帰り際、一緒にいた家政婦さんがぽつりと漏らした。「家では泣かないんです。施設に来るとこうなる。家だと普通なんですよ」

その言葉が、僕の頭の中で何度も反響した。「家では泣かない」──この情報をどう活かせばいいのか。施設にこだわり続けて、果たしてリー君を助けることができるのか。

彼らを見送ったあと、僕は同僚に相談した。

「リー君の場合、環境そのものが問題のようですね。もし施設でのリハビリが無理なら、彼の家に伺うのはどうでしょうか?」

「訪問リハビリか……」上司が眉をひそめた。「簡単じゃないね。施設外で行うとなると、安全面も保障しなければならないし、事務手続きも多い。それに、訪問したところで効果がある保証はない」

「ですよね……」と僕は言った。「でも、リー君にとって安心できる場所でリハビリを始めるのが、最善の方法かもしれませんよ」

議論は長引いたが、最終的に施設の許可を得ることができた。訪問リハビリは週に2回。成果が出なければ、早々に打ち切られる条件付きだった。それでも、やる価値はあると僕は信じていた。

医療用手袋にアルコール、全身を消毒する噴霧器、聴診器にサチュレーション、考えられる器具をリュックにまとめた。それでも何か足りないような……ずっとそんな気がしていた。

リーくんのホームで

初めてリー君の家を訪れた日、僕は緊張していた。祖父母と家政婦さんが玄関で迎えてくれる。笑顔ではあったが誰の顔にも不安の影が見える。特に祖母は、僕を案内する間もずっとリー君の様子を気にしている様子だった。

「ここが家なんですね」

僕は笑顔で声をかけ、彼らの暮らしぶりが分かる部屋を見回した。

マンションは南京市街のど真ん中、超一等地。それは僕の感覚だと、新宿伊勢丹の界隈に住んでいるに等しい環境だった。そんな喧騒の真っ只中にある建物だが、部屋はシンプルで清潔なつくり。リハビリ用の道具を持ち込むには少し狭いが、リー君と二人のリハビリなら十分の広さだ。

リー君はリビングの隅に置かれた赤い毛布の上で、静かに遊んでいた。僕が少しずつ近づいても、泣く様子はない。これまで施設で見てきた彼とは別人のようだ。

「ここなら大丈夫そうですね」僕はそっとリー君に声をかけた。

彼は僕をじっと見つめた後、またおもちゃに目を戻した。その姿を見て、家族全員がほっとした表情を浮かべた。

とはいえ訪問リハビリは、思った以上に難航した。初日は、ただ彼の近くに座るだけで精一杯だった。僕が少しでも動くと、リー君は警戒心を強める。

それでも、彼の安心感を第一に考え、焦らず、無理をせず、一歩ずつ進むことを心に決めた。

でも僕の不安が彼に伝わらないようにそっと、自信たっぷりを装って触れた。

2回目の訪問では、彼が僕の差し出したおもちゃを手に取ってくれた。それは小さな進歩だったが、家族全員が驚きと喜びの声を上げた。彼らの期待を背負う重さを改めて感じながら、僕は彼に語りかけ続けた。

「不要害怕,没问题的(怖くないよ、大丈夫だよ)」

僕の言葉がどこまで彼に伝わるか分からない。それでも、彼の小さな変化に希望を見出した僕は、この取り組みが無意味ではないと信じていた。

何度かの訪問を経て、リー君は少しずつリハビリに心を開いてくれた。それは、彼が笑顔を見せるようになった瞬間に感じた確信だった。施設での泣き叫ぶ彼の姿が嘘のようだった。

リハビリが成功する保証はない。だが、彼と向き合い続けることで、少しずつ新しい道が見えてきた気がした。

【つづく】

原始反射を統合し、少しでも正常発達に乗せたいと考えた。

いいなと思ったら応援しよう!