リルケの詩集に触れて#402

2月28日。今年に入って今日で2ヶ月が経とうとしている。

この2ヶ月を振り返れば、以前と変わらず書物を渉猟するが、私が蔵する内なる心の図書館をみれば、常にこの3冊が開かれてある。

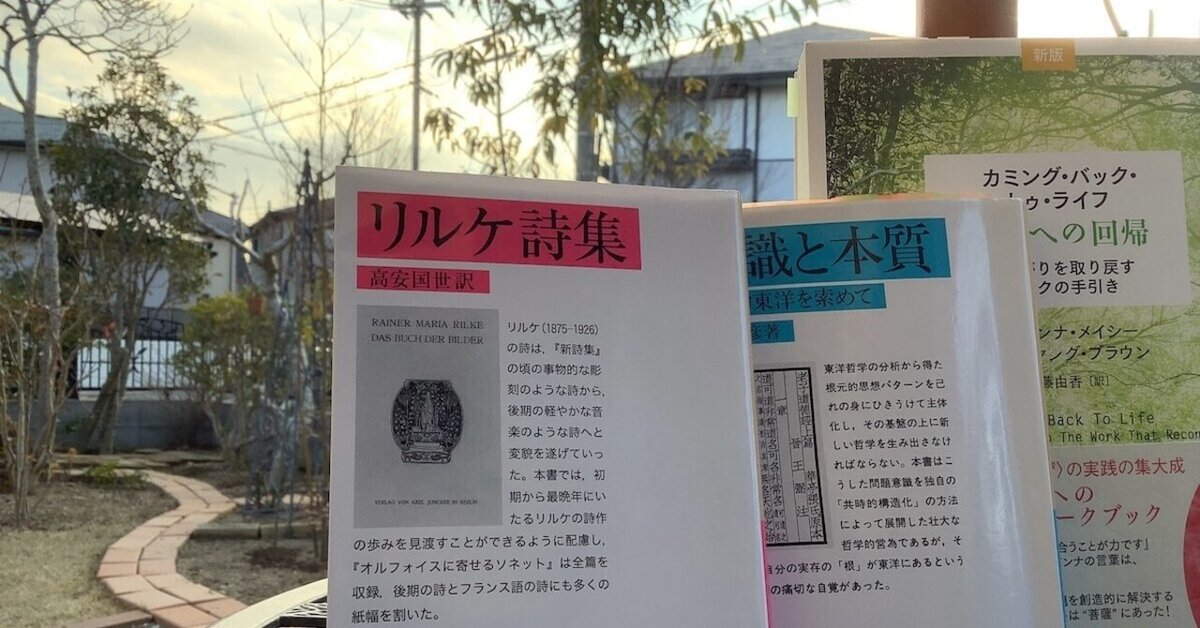

リルケ詩集

井筒俊彦「意識と本質」

ジョアンナ・メイシー「Coming back to life」

井筒、リルケ、ジョアンナ

特に、碩学井筒俊彦は非常に大きい。

私の中では、西のケン・ウィルバー、東の井筒俊彦と言えるほど、膨大な思想体系を網羅し、それをメタ認知して成り立たすメタ思想、メタ理論になっている。

井筒の書を通じて、サルトル、ハイデガー(井筒の書には名が上がらないが、サルトルの実存主義に影響を与えた点から看取すべき人物)、本居宣長、芭蕉、古今和歌集、禅、ヴェーダンタなどの本を別途手に取りながら、ゆっくり、ゆっくりと読み進めている。

音読をして、おおよそ1章あたり3回ほど読み直してから進むように心がけている。

その中でも、とくに、長く消し難い余韻を私の心の奥に残してくれているのは、ライナー・マリア・リルケである。

リルケの詩は、甘美で、深く、力強い。

しかし、今の私では、内容的に非常に難しいものでもある。

ところが、幸いにも、井筒とジョアンナに触れることによって、リルケの詩が聴こえるようになってきた。

いや、リルケの詩があったからこそ、井筒やジョアンナの言葉が聴こえるようになったのか。

どちらにしても、リルケ、井筒、ジョアンナがあって、私の中で彼らの声が少しではあるが聴こえるようになっている。

それは筆舌に尽くし難いものではあるが、かれらの声には、生命を立たしめる力がある。

リルケにとっての詩

井筒にとって、リルケはどのように見えているのか。

西洋の哲学の中で大きなテーマの1つである、「本質」(〜である)と「存在」(〜がある)について、井筒は「意識と本質」の中で精緻にみていく。

マラルメが本質を追いかけていく詩人であったことに対し、リルケは徹底的に存在、より正確には、個体的リアリティーを追い求めた。

言葉に分節される前の、唯一無二のうごめく何かに触れ、それを詩にしていった。

それを感じさせる詩は、挙げればキリがないが、3つほどあげたい。

「友よ、おまえが孤独なのは……

私たちは言葉や指で指し示すことによって

だんだん世界をわがものとしてゆく、

たぶん世界の最も弱々しい、最もあやうい部分だけだが。」

『オルフォイスに寄せるソネット』より 高安国世訳

「日常の中で困窮している貧しい言葉を、一目につかぬ言葉を、私は大へん好む。

私の祝宴から私は彼らに色彩を贈る。

すると彼らは微笑み、だんだん快活になる。

彼らがおずおずと心の内に圧し殺していた本質が、新しくまたあらわれてくる、だれの目にも見えるほど。

彼らはまだ一度も詩の中を歩いたことがない、いま身ぶるいしつつ彼らは私の歌の中を歩く。」

『わが祝いに』より 高安国世訳

「私はひとびとの言葉を恐れる。

彼らは何でもはっきりと言い切る、これは犬だ、あれは家だ、ここが始まりだ、あそこが終わりだ、と。

私はまた彼らの心も不安だ、嘲笑をもてあそぶのも、彼らはこれから起こることも前にあったことも何でも知っている。

どんな山を見ても彼らはもう不思議を感じない、彼らの庭や地所はそのまま神に接している。

私はいつも警(いまし)め防がずにいられない、近寄るな、と。

私は事物がうたうのを聴くのが好きだ。

きみたちは事物にさわる。事物は凝固し沈黙する。

きみらにかかっては事物はみんな死んでしまう。」

『わが祝いに』より 高安国世訳

いずれも、言葉、あるいは言葉を通じて性質を規定すること(本質)は、概念的虚構であって、なんら実在性をもたないという思想に立脚している。

彼の代表作『ドゥイノの悲歌』(高安国世訳)にはこのように述べている。

「一度きりなのだ。

すべてのものは、ただ一度きりなのだ。

一度きり、そして、ふたたびはない、

そして私たちもまた一度きり。

ふたたびはない。

だが、この一度きり存在したということ、ただ一度きりであるにしても、この地上のものとして存在したということ、これは打ち消しようもないだろう。」

世界は一瞬たりともとまることなく動き続けている。

ゆえに、すべて一度きりであり、リルケはそれを感じ取り、詩にしたためた。

私も、それを感じるがために、今の実践がある。

一度きりしかない今の感覚を、言葉を超越したものを、言葉に。

すみやかな存在でありたい。

「すべてはすぎ去るものならば

すぎ去るかりそめの歌を作ろう

わたしたちの渇きをしずめるものならば

わたしたちの存在のあかしともなろう

わたしたちから去って行くものを

愛と巧みをこめてうたおう

すみやかな別れより

わたしたちみずからがすみやかな存在になろう」

『フランス語詩集』より 高安国世訳

生命の織物

リルケの詩を読んでいくと、いくつも心に響いてくる詩がある。

中でも、「あゝ涙あふるる人よ」は、執行草舟さんが素晴らしい訳をしてくださっている。

あゝ涙あふるる人よ

あゝ 苦悩をたたえ重々しく存在する

涙あふるる人よ

深く静かなる天よ

汝が深き嘆きに蔽(おお)われたる時

いとも優しき涙が

心の空虚と綾(あや)なして疾(はし)りゆく

あゝ 涙したたる人よ

全ての涙をのみ込みたる人よ

穢れなく美しき時は

己を天と感ぜざる人よ

されど今は、その暗雲のゆえに

天であらねばならぬ人よ。

厳しく純粋なる天にとって

汝の苦悩の景観が

何故にま近に明らめらるることか

綾なすこの世さながらに

透徹した眼を持つもののみが

横たわりながら静かに目覚めているように。

執行草舟さんの解釈をお借りするならば、わたしたちは生きているのではない。わたしたちは生かされている。

どうしようもない人間だが、生かされている。

いくつもの生命の上に成り立った世界の中で、生かされている。

天、それを先祖と呼ぶか、自然と呼ぶか、神と呼ぶかは自由であるが、どちらにしても、大いなる者であり、その方は涙を流しておられる。

なぜ泣いているのかは、今の世界の真実をみればわかるだろう。

悲哀の涙だ。しかし悲哀は、そのまま慈愛につながる。

天であらねばならぬ方がいる。その方の深い悲しみを、私は私なりに感ずることができる。

それに比べれば、私の涙など、何ほどのことでもない。

我々などは、さんざん泣かせて生きてきたのだから、せめてこのすべての涙をのみ込んでくれる方に甘えて、ただひたすら、まっしぐらに生きようではないか。

天は、厳しくまた純粋である。

そうではあるが、この生命の織物は、目を凝らしてみれば、美しい。この世は美しいではないか。

涙を抱きしめなければ、生命の気高さ、美しさはわからない。美しく高貴なものは、悲哀の中に住む。

だからこそ、悲哀が、人の生きる生命の尊厳を創り上げている。そのゆえに、涙を見つめる者は、人生にほほえみかけられるであろう。

最後に、ジョアンナ・メイシーが朗読するリルケの詩を紹介して終わりたい。

2022年2月28日の日記より