【ストレスが顎をダメにする②】顎関節症を治そう〜TCHをやめる方法〜

顎関節症の原因は1つは上下の歯を接触させる癖(TCH)です。人は上下の歯が離れていることが正常です。自分の歯は今どうなっているでしょうか?離れていますか?

ストレスやパソコンなどの集中する作業により、無意識にTCHになっています。ストレスがかかると食いしばりや就寝時の歯ぎしりも起きます。TCHの治療は歯と歯がつかないように気を付けることです。パソコンの集中する作業はこまめな休憩を取り入れたり、緊張している時、ストレス下では深呼吸などリラックスすること心がけることが大切です。

この記事はTCHを治す方法がわかる記事です。また、顎に負担をかけない生活習慣についても調べてまとめています。顎関節症になっていなくても、TCHには気をつけましょう。

前回の記事 「顎関節症ってどんな病気?ストレスの影響について」の記事はこちら↓

1 TCH(Tooth Contacting Habit)とは歯と歯を合わす癖のことです

安静にしているときに上の歯と下の歯の一部が、あるいは全部が接していることです。顎関節症の8割近くがこのTCHを抱えています。

私は今まで歯と歯が噛み合うのが当たり前と思っていたので、歯医者さんで指摘を受けた時は驚きました😳

自然な状態は歯の間はわずかに開いています。

安静にしているとき、上下の歯の間は前歯で1~2mm、奥歯でも0.5~1mm程度のすき間があるのが関節や筋肉にとって最も楽な状態です。

TCHが続くと、咀嚼に関わる筋肉が疲労し、顎関節へ影響します。悪化していくと顎関節の「関節円板」の位置がずれたりします。

1日合計20分以上の接触は顎へ大きな負担になります。歯と歯が軽く当たっているだけでもいけません。

これは顎関節だけでなく、歯へも負担がかかります。ひび割れ、血管、神経が圧迫され痛みを引き起こします。これに加齢も加わるとより歯を失いやすくなります。

2 あなたは大丈夫?TCHを確認してみよう!

私は最初に歯科の医師に「あなた食いしばりですよ~」と言われてもピンときませんでした。「食いしばる」イメージが力を入れる時にしていることだと思ったからです。先生と話している時に「歯と歯が当たっている状態ですよ。今です、それそれと」と。その時に歯と歯が当たっていること気づきました。歯が当たっている方が楽だったのです。自分では無意識でやっているものです。

自分でTCHかどうか確認してみよう!

【やり方】

まずはダラーンと力を抜いて、それから座ったまませ背筋伸ばして目を閉じます。それから下記の項目を確かめていきます。身近な人に質問してもらいながらすると、より実感できます。

①上下の歯と歯は接触していますか?

◻︎ぴったりと噛み合っている

◻︎前歯だけ触っている

◻︎奥歯だけさわっている

全く触れていないのであればOKです。

②舌はどこをさわっていますか?

◻︎舌先が下の前歯の裏側についている

③口を閉じたまま上下の歯を離した状態にすると、どんな感じがしますか?

◻︎違和感がある

④口を閉じたまま、上下の歯をくっつけてみましょう。どんな感じしますか?

◻︎違和感がない

①〜④の項目で上記の答えが1つでもあった人は要注意です。TCHの疑いが濃厚です。

このほかにTCHが続くと口腔粘膜や舌にも痕跡がみられます。

・頬の内側の粘膜に白い筋が(咬合線)がみられる

・舌の端に歯形ついてギザギザになっている

3 TCHを治そう~貼り紙で行動を変えよう

簡単!!「歯を離す」と付箋の貼り紙をして、目にしたら、歯を確認しよう

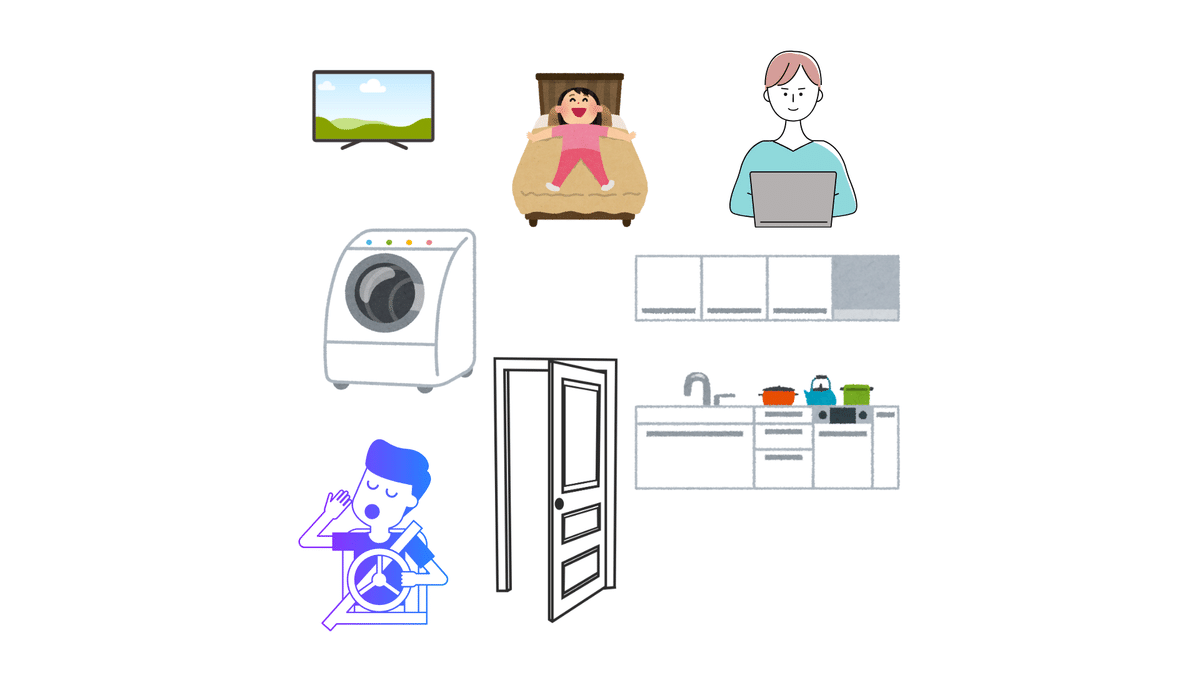

パソコンやトイレ、台所、テレビ、車の中など至るところに付箋を貼り、目に入ったら、歯と歯が接触していないか、食いしばっていないか確認します。

また、緊張している時や休憩ができているかも一緒に確認しましょう!

10箇所以上の場所に貼ろう!

パソコン周り、携帯電話、電気スタンド、冷蔵庫、炊飯器のふた、掃除機の持ち手、洗面台の鏡、自動車のダッシュボード、台所の壁など

よく使うもの、よく過ごすところに。力が入りそうな時や集中しそうな時を考えてみてください。

貼り紙に書くのは文字ではなくイラストでもOK。自分でわかればOK。

目が慣れてしまったら、デザインを変えて工夫も。

無理に気づこうと焦らず、貼り紙を見たら、歯を離すという行動を繰り返していると自分でも自然と気づくことができるようになります。

歯を離すことを意識し、無理に離した状態を維持しようとすると今まで使ってこなかった筋肉を働かせるためかえって悪化させる人もいます。意識して離そうとするのではなく、「いつの間にか歯が離れている」状態を作り出すことが大切です。

私は最初の3日間くらいは焦って、歯を離すことを意識しすぎて、3日目くらいに今まで痛くなかったあご周りに違和感を感じたり、噛むと痛みが出ることがありました😭ちょうどそのころに、書籍を読み始めたので、このことを知らず。ちゃんとしているのになんで痛くなるの?って悲しくなりました。後から知り、なるほどなと思いました。焦らずやりましょう。

無意識を変えるための行動変容法について

ステップ1 行動を変えるために動機付け

なんでTCHが良くないのか?

上下の歯が接触しているときに動く筋肉を痛みを感じてみよう

ステップ2 実際に行動を変えていく

貼り紙で少しずつ歯を離すことを認識して行動していく

ステップ3 好ましい行動を定着させる

無意識に歯が離した状態に改めることができる

すっと継続できることで顎関節症の再発や悪化を防ぐことができる

3ヶ月くらいを目標に続ける

4 あごを大切にするために生活習慣を見直そう!

TCHは一生懸命になっている時に起きやすいです。「歯を食いしばっって頑張っている」まさにそのことが、口の中で起こっています。

TCHが起きやすいのはどんな作業?

パソコン作業・・・長時間のパソコンの使用

精密・緻密な作業・・・細かい数字を扱う作業、ミスが許されない仕事は集中力が要求されます。集中して仕事している時

毎日の家事・・・炊事、洗濯、掃除など家事は一人で黙々とこなすことが多い。下を向き、力を入れる作業もあるため、上下の歯の接触が起こりやすい。

車の運転・・・運転中は常に周囲に気を配り、安全確認が欠かせないため、知らず知らずのうちにグッと力が入っていることがあります。

受験勉強・・・長時間机に向かうことが増え、プレッシャーなどの精神的なストレスなども影響する。

なんでもきちんとこなそうす完璧主義の人ほど、接触時間が長引いて癖になりやすいです。噛み締めることで体に力が入ります。何かに夢中なると、緊張感が高まり、噛み締めることで集中できるます。誰にでも噛み締めることはあります。

大切なのは歯と歯の接触を「クセ」しないことです。休憩が大事!!

・長時間の作業は意識的に休みを入れる

デスクワークなら立ち上がって、軽く体を動かしたりしましょう。

・長距離運転ではこまめに休憩をとりましょう。

肩を回したり、背伸びしましょう。

・パソコン使用する時は環境を整えましょう。

私はノートパソコンのスタンドを使用するようにしました。おすすめのスタンドです。作業が楽になり、疲れにくくなりました。

おすすめMOFTのパソコンスタンドです。人気商品ですね!

本当に作業が楽になります。取り外し可能なのも良いです。

長時間の作業の方はスタンドを試すといいと思います☺️

TCHを起きやすい、あごに負担がかかる姿勢は避けましょう

・猫背は筋肉の緊張をまねきます。

姿勢が悪いと歯が接触しやすいです。

・頬杖は手の圧迫に対抗するため、あごの筋肉は緊張します。

・うつ伏せでの読書は禁忌

あごを突き出す姿勢になり、顎関節が突き上げられ、負担がかかります。

・電話の受話器の持ち方は、肩で挟み、あごを押し付けつるようにすると、下顎が不自然になり、疲労感が増します。

・ペンや爪を噛む癖は顎関節に負担がかかり良くない。

ストレス対策

心と体は密に関連しています。

精神的な緊張をもたらす状況(多忙な仕事、学業成績、職場や学校や家庭での人間関係の悩みなど)は食いしばり、TCHの長期化が起き、あごの周囲の筋肉が疲労していきます。顎関節症の症状の悪化しやすいです。

TCHをコントロールすることで体がほぐれます。ストレスがかかっているときはリラックスする一つの方法として歯が離れているか確認してみましょう。

休息と睡眠を十分にとりましょう

就寝時の歯ぎしりは歯科医師へ相談し、必要と判断されれば、マウスピースを作ってもらいしょう。

5 食事はやわらかいものから徐々に

痛みが強い時は・・・

大きく口を動かさないようにして、やわらかいものを食べましょう。

ただし、少しずつ動かしておきましょう。

痛みがやわらいできたら・・・

・硬いものを食べ始めてOK

・両側で均等に咀嚼しましょう。

・ガム咀嚼訓練OK

6 痛みがある時は安静に。痛みの状況で温めたり冷やしたりします。

・痛みが強い間は無理をせず安静にしましょう。

・口を動かす時に痛い時は温めるましょう。電子レンジでホットタオルが簡単!

・じっとしていてもズキズキ痛む時は冷やしましょう。冷やす時間は10分程度で、冷やしすぎると血行悪くなり回復が遅れます。

・痛みのある部位をマッサージして血行促進を。ただし、優しく。指の腹を使う。押しまわすように円をかくように。揉んだり強くは押さない!!

7 お口のリハビリ方法

リハビリトレーニングには関節の動きを改善する効果や疲れにくあごを作ることができます。

自分の状態に合わないトレーニングはしてはいけません。かえって症状が悪化します。

早く治したいからとトレーニングをやりすぎない。回数、持続時間は守るようにしましょう。

食事であごを動かした後や入浴の後の血行が良くなっている状態で行いましょう。また、起床時や寒いところでは関節が動きにくくなるので負担がかかるため行わないようにしましょう。

痛みが改善してきたけど、口が開けにくい時のトレーニング

【やり方】

①痛みが出ない範囲で口を開けたり閉じたりする。これを10回する。

②下あごの前歯利き手の人差し指から薬指までの3本の指をかけ、ゆっくり口を開けるように下あごを押し下げる。

少し痛みを感じるまで開いた状態で10秒キープ 5秒ずつ長くしていく

(上記ができるようになれば、下あごを下げるだけでなく、反対の手の親指を上の前歯に当てて開口させて10秒キープ 5秒ずつ長くしていく)

*上下の歯は接触させない

*食べ物を口に入れておかない

*両手で口を広げても痛みがなく30秒キープできるようになったらトレーニング終了。

*あごに力を入れない

*息を吐くような感じでゆっくりと指だけの力で

*1セット①→②を3回繰り返す。

毎食後、入浴後に1日4セット

噛む時だけ痛む時のトレーニング

噛むときだけ痛む時のトレーニングはガム咀嚼訓練

ガム咀嚼訓練とは・・・

口が開くようになったのに、噛む時の痛みだけが残っている、今までになかった噛みめ痛が出てきたいう時にはガム咀嚼訓練が効果的です。

ガムは砂糖を使用しているものは避ける。訓練の用いるのはガムはやわらかいものから試す。

【やり方】

ガムを口に入れて、あえて痛みが出るように強く噛み締める。辛くなったら吐き出してあごを休ませ、しばらく休んだら、再度ゴムを噛む。

ガムを使ってあえて噛み締めて痛みを出すトレーニングで、普段の食事の際に感じる痛みが軽くなってくる。

無理のない程度行う。

口は開けられるが、軽い痛みがある時のトレーニング

開口維持訓練

痛みはなく口の開き続けられるようにするためのもの。口を大きく開閉させることによって血流改善によって、痛みが軽くなる効果が期待できる。

【やり方】

できるだけ我慢して大きく口を開けたまま10秒間維持

力を抜いて10秒休む

数回繰り返す

*毎食後と入浴後に行う

☺️リハビリトレーニングはできる範囲でしましょう。私が通院している歯科医院では開口維持訓練を勧められ、私は開口維持訓練をしています。とても簡単です。無理をせず、やっていきたいと思います☺️

私は気づかないうちに顎関節症になりました。歯医者に行くまでは・・・重症の顎関節症でも、問題なく生活はできます。治療法の一番はTCHをやめることです。歯を離す意識づけも1週間くらいすると、歯がくっついている時の方が違和感を覚えるようになりました。3ヶ月を目標に焦らずに続けていこうと思います。私は軟骨(関節円板)がないので、骨や筋肉にこれ以上負担をかけないよう気をつけてきたいと思います。

参考文献

「ひと目でわかるイラスト図解 自分で治せる!顎関節症 」著 木野孔司

☺️とてもわかりやす書籍です。この記事ではお伝えできないところがあるので、しっかり学びたい方は参考してみてください☺️