AnkerMake M5 ファーストインプレッション 〜1ヶ月くらい使ったらちょっと物足りなかった〜

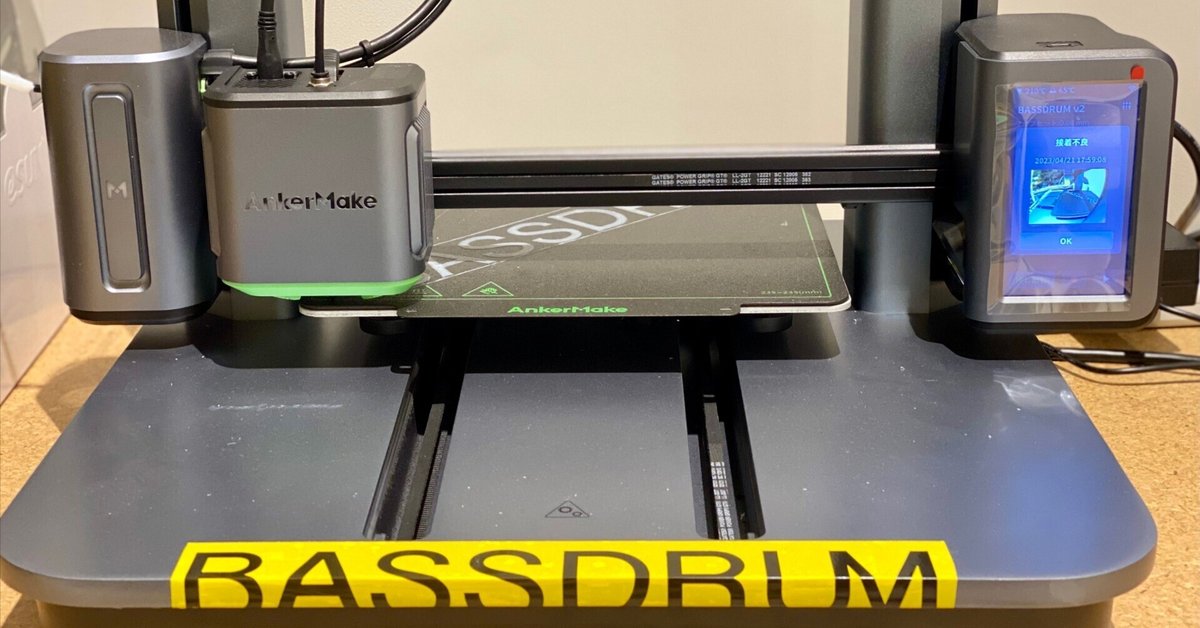

各所で話題になった気がするAnkerMake M5を1ヶ月程度、動作時間100時間くらい使って、良いところも悪いところも見えてきたぞ!という話をします。

※記事が進むほどコアな内容になっていきます。

※その後、造形品質が上がってきた話はこちら

AnkerMake M5とは

モバイルバッテリー大手のAnker社が製造販売する3Dプリンターで、一般的な家庭用3Dプリンターの約5倍速を謳っています。2023/04/09に発表されたアップデートでは10倍速に速度上限が引き上げられました。

発表当初は「あのAnkerが3Dプリンターを!?」的な驚きと、一部の3Dプリンターガチ界隈では「5倍速は誇大広告では?」と冷ややかに見られていたり、良くも悪くも盛り上がった話題だったと記憶しています。

この記事について

こんな動画を公開しているのですが、深く踏み込んだ話を出来ていませんでした。そういう細かい話はnoteに書いておくと良いのではないか?ということで、詳しく触れていきたいと思います。

今になってみると、なんで顔芸したんだろう…

レビューにあたって

この後、徐々に辛口なことも書くので、簡単にレビュワーの自分のレベルを紹介しておく必要を感じました。

Tronxy XY2 Pro Titanを個人所有

Fusion 360で以下ができる

サングラスのノーズパッドのモデリング

取付け規格に準じた模型パーツのモデリング

M5Stackのマウントのモデリング

積層方向とノズル径、強度の考慮をした設計

250mmの模型の1発出力できる程度にスライサーを調整できる

最近Twitterで流行ってるカーボンファイバー混合フィラメントを2年前くらいから使ってた

といった具合で、初心者は脱したレベルだと思います。

もしかするとちょっと詳しい方なのかもしれません。

使用環境

こんな感じでフィラメントの乾燥に気を遣いながら使用しています。

フィラメントの乾燥機の位置はあまり良くないかもしれません。フィラメントを引く時に抵抗になっているかも。

良いところ

組み立てが容易

USB-Cケーブルを何本か挿してネジ止めして終了、すごい簡単!

詳しくは公式の動画にありますが、本当に簡単です。

カメラ搭載

アプリで外出先から様子を確認できて、いざとなったらアプリから停止もできる、安心!

オートレベリング、ネットワーク対応

これがあるのと無いのとでは大違いで、印刷開始までがとても楽!

PLAの出力は5倍速、10倍速でもキレイ

高速印刷はもっと乱れるかと思っていましたが、かなりキレイでした。

ここまで揃っていて、すぐに品質の良い出力を得られる

これらは10万円以下の機種としては十分〜リッチなUXが提供されていると感じます。初心者が純正のPLAフィラメントで出力する場合ではとても快適に使えるのではないでしょうか。

純正の消耗品や部品が販売されている 価格も普通

これはとても良い点です。ノズルやホットエンドもあります。

価格が税込10万円未満

稟議や手続きがしやすそうな金額ですね。

妥協すべき点

5倍速や10倍速の実態

使用した範囲では、旧来のプリンターと比べて出力所要時間が25%減になれば良いくらいでした。

これは印刷ヘッドが最高速度まで加速するのに距離が必要なためです。もともと大袈裟な表記をしているなぁ、と思っていたので予想の範囲内ではありました。

ところで、この公式サイトの表記の意味が今でもよくわかりません。

印刷時間を75%減 なので 5倍の速度?数字が合わない…

そもそもこの5倍速表記は一般的なFDM/FFF方式の家庭用3Dプリンターのヘッド移動速度を50mm/sとした場合の数値なのですが、この50mm/sという数字は遅いのでは?という話がありました。

確かに、私が持っているプリンターだと100mm/sで使えなくもないんですよね…このモデルは2019年9月頃からあります。

一方、AnkerMake M5が発表されてKickStarterのプロジェクトローンチが2022年4月です。その時点で一般的な家庭用3Dプリンターの速度が50mm/sかと言われると…ちょっと疑問です。

高速印刷時の形状の歪み

形状全体の荒れが少ないので一見すると綺麗なのですが歪みはやはり出ます。円や角は歪みがちなので、精度を要する場合には速度を落とすべきです。

3DBenchyの煙突の断面の円が歪んでしまう。

カーゴボックス部も歪んでいる。

90mm/sに落として印刷したので煙突がちゃんと丸い。

(フィラメント押し出し不良らしき箇所が多々あるのは後述)

底面の形状は諦めた方が良い

PEIシートの凹凸に埋もれがちです。これはAnkerMakeがどうというよりもPEIシート上に出力する場合の宿命でもあるので仕方ないですね。

AI機能の誤検知

印刷の初期の数レイヤーをカメラで撮影して、定着不良などが無いか自動で確認してくれる機能があります。しかし、残念ながら誤検知が多いです。具体的にエラーとして扱った箇所の説明が無いので詳細は不明ですが、室内の照明の影響を受けているのかもしれません。

スライサーがMacでは重い

特に20時間以上の出力となるスライスのプレビューではM1 Pro Maxでも重く、細部を確認することが困難です。Ultimaker CURAではそんなことはないので、ソフトウェアの最適化の問題と思われます。

いずれ解決されることを祈ってます🙏

不満なところ

ここから急にコアな話が増えてきますが、いざ背伸びして使い倒そうとするとぶつかる壁だと思います。

スライサーの問題

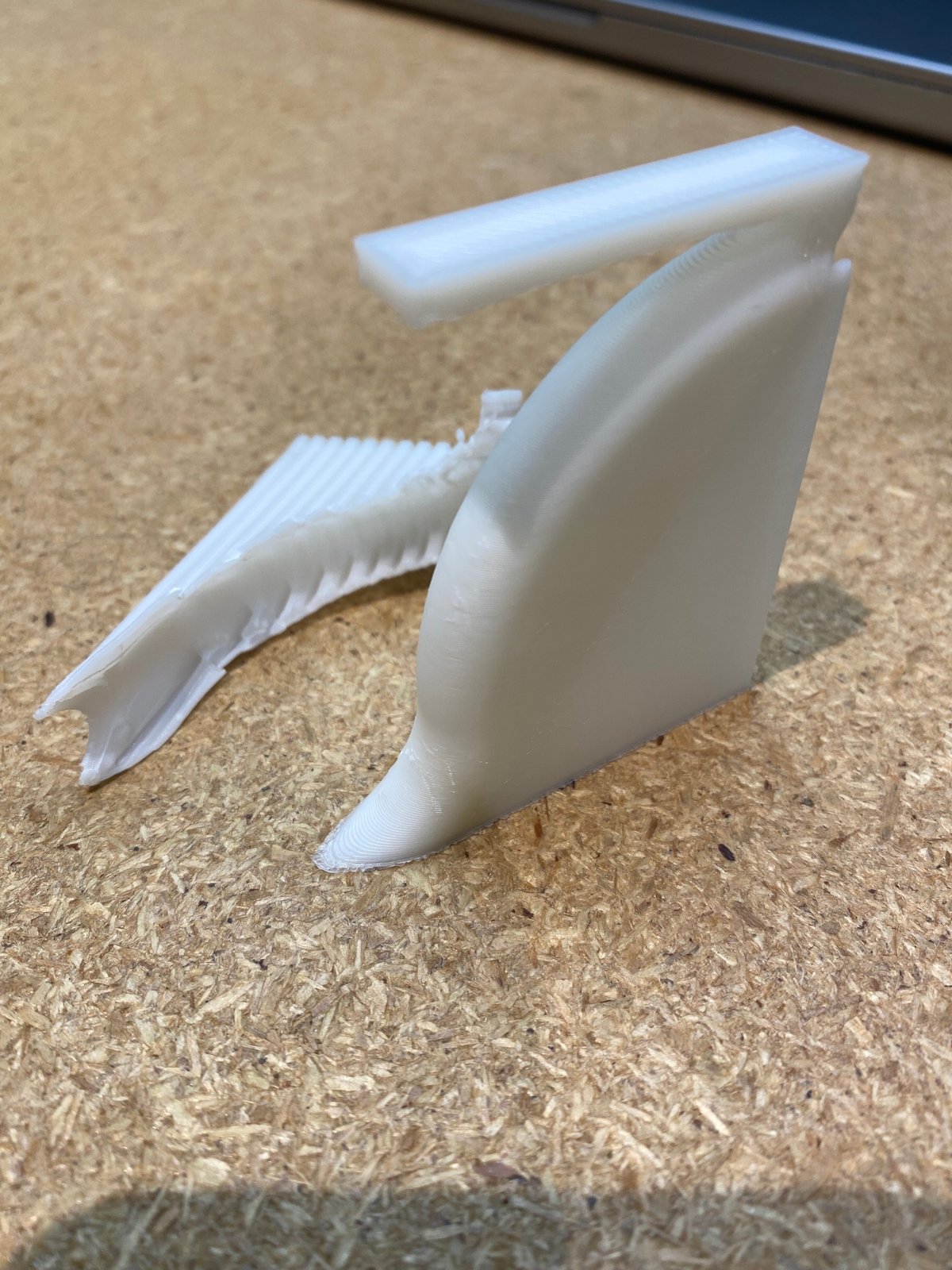

シェルからサポートを生やす場合、サポートが上手く生えない

特に傾斜の強い箇所からサポートを生やす時に失敗することが多いです。

これは純正スライサーのデフォルト値の

サポート距離優先順位:X/YがZを上書き → ZがX/Yを上書き

サポートインターフェースを有効にする

サポートルーフを有効にする

サポートフロアは有効無効どちらでも。

サポート底部距離:0.4mm → 0.1〜0.2mmに変更

の変更で改善しますが、全部やると強固になりすぎてサポートが剥がれなくなります。

おすすめは「サポート距離優先順位」「サポートルーフを有効にする」のセットです。

この辺りの調整が難しいというか、ストライクゾーンが他機種と比べてシビアな印象です。

もしかするととても綺麗なシェルが災いしてサポートが乗りにくい、といった事情があるかもしれません。

スライサーの問題

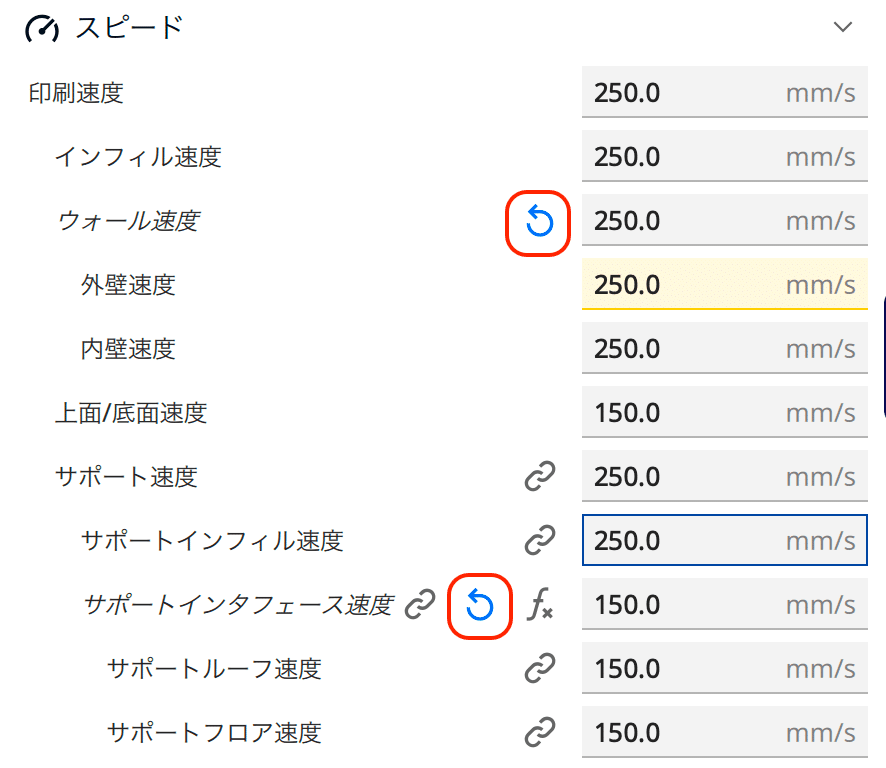

変更したパラメーターがわからない

3Dプリンターを扱う上で、スライサーのパラメーターの微調整は避けては通れない作業の一つです。Ultimake CURAもPurusa Slicerも変更したパラメーターにマークが付いて、すぐに元のパラメーターに戻せます。

これがAnkerMakeの純正スライサーにはありません。とても困っています。

PLA+しか高速出力できない

そもそもPLA+しか安定してフィラメントを送り出せない?

仕様上はPLA・ABS・PET-G・TPUに対応していることになっていますが、純正のフィラメントはPLA+のみです。

そこでPolymakerのPolyLite ABSを試してみました。割と高級で品質が良いとされるフィラメントです。

しかし、残念ながら5倍速(250mm/s)でも1倍速(50mm/s)でもフィラメントを押し出せていないようです。

不規則にシェルのラインが細くなったり、フィラメント詰まりのエラーが発生します。ひどいときには、エクストルーダーのギアが滑ってフィラメントを削っていたりします。印刷を繰り返すほどに失敗やエラーが増えていきました。

以下に3D Benchyで試行錯誤した結果を載せます。

この時はどうしても出力後に研磨仕上げをしたかったので、FLASHFORGEのMODERA:PLAも試してみました。ABSよりは良い結果でしたが、押し出しが不安定な印象です。うーん…PLA+だったらこんなことはないのに…

同じく3D Benchyの結果です。

といった状況で、速度を落としたとしてもPLA+以外の出力があまり得意ではなさそうです。より具体的には押し出し抵抗が強いフィラメントが得意ではない傾向があるように見えます。

状況から察するに、3つの原因が考えられます。

エクストルーダーのパワー不足、ギアが摩耗しやすい。

ホットエンドの温度が不安定、低下する。

フィラメントとの相性

上の2つは強化パーツや交換部品の販売に期待したいところです。特にエクストルーダーのギアは消耗部品なので販売して欲しいですし、いっそ強化版も欲しい。

最後のフィラメントについては別のメーカーのフィラメントでは上手くいくケースもあるかもしれません。もっとパラメーターを探って調整する余地もあります。

もしかするとフィラメントごとにリニアアドバンスの値を詰めると良い結果が得られるのかもしれません。

これはAIとカメラで自動計測する機能を用意して欲しいところです。

エクストルーダーのメンテナンスが手間

前述のようにエクストルーダーのギアが負けてフィラメントを削って粉まみれ…とかあるので頻繁に掃除できると良いのですが、カバーを全て外さないとエクストルーダーの掃除ができません。

マニュアルには「上蓋だけ外して掃除せよ」とあるのですが…エクストルーダーが完全に開かないのです。

カバーを外さなくてもメンテナンスができるようにして欲しい。

フィラメントの挿入がうまくいかないことが多い

フィラメントがスッと入りません。しょうがないのでテフロンチューブを外して、ホットエンドにフィラメントを確実に挿入して、テフロンチューブをまた戻すようにしています。

この部位はそう頻繁に出し入れするパーツでもないので、今後ダメになってしまわないか不安です。

まとめ

初心者や初めての導入におすすめ

良いところに記載した点から、初めて3Dプリンターを導入する個人や組織におすすめできます。まず使う、何かを出力する、というまでの使い勝手がとても良いです。純正のPLA+フィラメントを使う分には概ねにおいて良い出力結果を高速に得られるでしょう。

それらが稟議や手続きが通りやすそうな税込10万円未満で手に入るのはとても魅力的なのではないでしょうか。

これまで、10万円以下の価格帯の機種で、これほど手軽に良い結果が得られることはありませんでした。DIYする精神や、出力結果に対して考察と調整が必要なことが多かったように感じます。

初心者の最初の一歩に対して確実に動作して、そのための使い勝手も備わった入門機として、とても良いと思います。

中上級者には現時点ではおすすめはしない

高速で良い出力品質のPLA+専用機を簡単に用意したい、と割り切れるなら良いと思います。

既にFDM/FFF式3Dプリンターを持っているユーザーや、多様なフィラメントを使いたい場合は満足できないでしょう。特に、既にEnder系の3Dプリンターを扱った経験がある人、Creality Ender5 S1やCrearity K1、KP3Sを知っていたり、いつかはPrusaを…なんて考えている人にはおすすめしません。また、3Dプリンターのメカニズムや使い方に興味があるユーザーにとって、Klipperを採用しているがユーザー側でそれを調整できない点は残念に感じると思います。(※正しくは「Klipper ファームウェアのPressure Advance およびInput Shaperアルゴリズムを参考にしている、でした。失礼致しました)

そしてスライサーのパラメーター調整が行いにくい点はストレスです。

(※2023/06/01現在 今後のアップデートに期待!)

個人の感想 クセの強さ

これはクセつよプリンターです。

Enderに代表される中華系格安3Dプリンターは実は熟成されていたんだな、ということを思い知らされました。個人で持っているプリンターよりも苦戦しています。

とはいえ、フレーム剛性とカスタムKlipperファームウェアの恩恵なのか、非常にシェルが綺麗です。PLA+を使用して速度を落とした時の仕上がりはPrusaに匹敵すると感じました。ハードウェアの素性としてはとても優秀な部類なのではないかと思います。

このため、当面は高速高品質なPLA+専用機として使いながら、ABSやPET-Gの設定を見出したいと考えています。

この辺の試行錯誤は、どんな3Dプリンターでも避けれないので地道に試していくしかないですね。

高速化の向かう先が見えたかも?

FDM/FFF CoreXY方式(印刷ヘッドがXY面上を動く方式)で高速なモデルが次々と出てきています。AnkerMakeの謳い文句がきっかけで流行り始めたような気もします。

しかし直交型のAnkerMake M5でこの先の高速化の流れにどこまで追従していけるのか…速度だけならまだ早く出来ると思いますが、造形品質には限界が出てくると思います。印刷物を揺さぶっているので。

一方で、フィラメントの物性的な限界があります。

10倍の速度で印刷するということは、10倍の量と速度でフィラメントを熱で溶かして送り出して冷却する必要があります。これに対応できる熱伝導性と溶融温度と粘性を備えたフィラメントは限られます。

実際、600mm/sを謳うモデルが日本でも販売が始まりましたが、販売元はPLA+系の高速用フィラメントを推奨していていました。

高速機の素材の選択肢はこれからもっと狭くなるのかもしれませんし、AnkerMake M5は一足早くその現実を教えてくれたような気もします。

最後に

もうしばらくAnkerMake M5と向き合って、良い出力を得られるようになったら、またnoteに書いてみようと思います。

また、「こうしたら上手くいったよ!」みたいな情報やご指摘などいただけると、とても嬉しいです。

最後まで読んで頂いた皆様、ありがとうございました!

2023/06/22更新

色々あって造形品質が向上したので続きを書きました。