桜蔭に受かった子の話② 小5前半

サピックスに通いながら、個別指導に通って桜蔭に受かった子がどのように取り組んでいたか、小5の時期について書いていきます。

小4のころに関してはこちら⇩

αクラスへ

小4の終わりの時期に、αクラスが見えるところまで来ました。

もともと小4の初めのころはミドルクラスだったので、約1年かけて3~4クラスアップといった感じです。

急激な上昇にはなっていないですが、「地に足をつけて着実に」コツコツと上がっていきました。

このような上がり方に物足りなさを感じる人もいると思いますが、僕個人としては理想的な上がり方でした。

というのも、「波が少なかった」からです。

大きく上がった分、大きく下がる人も結構いますし、良かった時と悪かった時の差が非常に大きい人もいます。

そのため、マンスリーでは2クラスの上下で済みますが、組み分けでは一気に落ちてしまう人もいます。

そういう意味では、一番成績が把握しやすいですし、単元に左右されない「本当の実力」が身についていったことが分かります。

そして夏前にはα3クラスへと上がることができました!

本人初のαクラス入りでしたし、より桜蔭合格というものに近づいたことで、一層やる気が出てきたように思います。

といっても、さすがにαクラス。

最初のころは維持することができず、1度クラスダウンしてしまいました。。。

ただし、大幅に点数が足りずにダウンしたというよりは、本当に数点の差でした。

そして、やはり正答率の高い問題での失点も見られ、それが正解していればダウンすることはありませんでした。

だからこそ、基本的な問題のこの数点、数問の差が本番での合否の差につながることを改めて本人に示し、この部分を確実に詰めていくことを確認しました。

αクラスに上がったこともそうですが今回のことも踏まえて、「いかに基本的な問題を落とさないか」の重要性と、上位層との差は「(必ずしも)発展レベルの差ではない」ことが彼女の中でも、しっかりと実感できたようでした。

そういう意味では、この時のクラスダウンはいい方向に働いたのかなと思います。

一年近く伝え続けたことに対して、疑う気持ちもあったかもしれませんが、ここにきて納得度は高くなってくれたように思います。

・・・思いたいです。

その後すぐにαクラスに戻り、それ以降α落ちはありませんでした。

(小6後半はクラスの確認はしてないので、厳密には小6の夏までは、ですが)

α1はさすがに厳しかったですが、α2とα3を行き来するような感じで、ある意味安定して点数を取ることができていました。

新たな強み

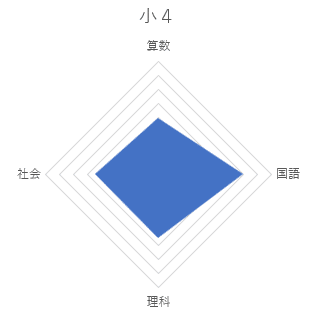

もともと国語は得意科目でしたが、そこに算数や理科の成績が上向いていったことで、彼女の強みというものが見えてきました。

それは、

4科のバランスの良さ

です。

このバランスの良さは、桜蔭に限らず、最近の中学入試の傾向を踏まえると非常に重要な要素と考えています。

昔(僕が受験したくらい)は何か一科目だけでも突出していると有利だったように感じます。

というのも、(学校にもよりますが)どの科目でも激ムズ問題が出題されており、その部分で得意な人が点数を伸ばし、差をつけていました。

しかし、現在は昔ほど激ムズ問題が出題されなくなっており、どんなに得意でもそれを生かし切る問題の出題が少なく、そこまで突出していなくても対応できる問題ばかりです。

だから得意と言い切れなくても、点数を取れるため差がつきにくくなっています。

そして、絶対にとは言いませんが、何か一科目に突出している人は、何か突出して弱い科目がある傾向が強いように感じます。

だからこそ、最近の多くの人が取れる問題を落としてしまうと、その分「差」となって表れてしまいます。

結果、一科目によって引き上げられた成績よりも、全体としては少し低くてもバランスがいい方が、合格できています。

この辺の具体的な話に関しては別の記事で記していければと思います。

話を戻しますが、彼女は社会が若干劣るものの、4科目のバランスが非常によく、それが最後の方まで続いていったことは衝撃でした。

というのも、どこかしらで必ず得手・不得手によるバランスの崩れがあると思っていたからです。

小4の時の4科のバランスは⇧のような感じでした。

あくまでイメージですが、国語はよくできており算数や理科が弱かったです。

それが小5のαクラスにいったあたりからは⇩のようになりました。

国語の出来は相変わらず、すごいな~と思える成績を維持し続けていました。

そこに算数が追随するようになり、理・社がもう少し上がってくれれば・・・という感じです。

特に社会の弱さが目立つようにはなってきましたが、当時は平均点も低めだったため得点としては物足りなさを感じてはいたものの、偏差値ベースでは特に大きく下がらなかった感じです。

それでもこのバランスの良さを維持し続けたことは、いい意味でこちらの予想を大きく裏切ってくれました。

とともに、今までの僕の経験則に当てはめた勝手な未来予測(成長予測)を反省した次第です。(小6時にさらに反省します。。。)

目標設定の更新

常々、小4時から言い続けたことを確認し、基本的な問題や正答率の高い問題での失点については重要視していました。

加えて、社会に関しては平均点が低めだったこともあり、平易な問題でも正答率の低い問題が多くみられました。

なので、算数はこの時期「正答率50%以上を確実に取る」を設定していましたが、社会に関してはたとえ正答率が低い問題でもピックアップして取るべきものを確認していました。

そのうえで、下値(最低ライン)を底上げしていくために、彼女に新たに課したのは、「最低点」についてです。

基本的な部分での失点も減ってきていたので、

どんなに悪くても、100点を下回らない(算数)

ということです。

そのためには基本的な問題を確実に取るだけでなく、「解けるはずの問題を確実に取る」ことや「時間内で正答を積み重ねる」ことが何よりも重要となります。

なので、この部分を意識しながら取り組ませる意図です。

高得点を狙いつつも、点数がテストによって左右されない状態をつくっていくことにシフトしていきました。

また、まだ目標としては設定したわけではないですが、この頃から将来的な話もしており、

ありとあらゆるテスト、受験校・非受験校問わず、

内容や出題形式に左右されることなく、7割取る

力をつけていくというものです。

そうすればまず間違いなく、どこの学校であろうと受かることができる力がついていると言えます。

志望校に合わせた形で対策をしていくことも大切なことですが、やはり桜蔭などのトップレベルに関しては、そういったものに左右されない”真の実力”の養成が重要と考えます。

転換点①

個人的に僕自身が感じた大きな転換点は2回あります。

1回目はこの小5の時期、2回目は小6の時期です。(2回目に関しては小6の時の話の際に記していこうと思います。)

夏期講習の時期ですが、いつも通り本人の持ってくるサピックスでの不明点を解説していました。

この頃はαクラスにいたため、サマーサポートに加える形で、授業の際にサピックスの先生が付け加えた問題なども持ってきました。

・・・結構難しい問題も多くあり、なかなか大変でしたが、さすがサピックスだけあって「よく考えられてるな~」と感心する問題も多くありました。

この立場では解いていて楽しいですが、自分が受験生だったら嫌だなぁ~と思いながら解いていました。。。

(本人にも冗談の一環として話してましたが、、、)

そのような時に持ってきた一問がありました。

サマーサポートに付け加えられた問題で、そこにはすでに解説も書かれている状態でした。

今までも書かれているものを持ってきたことはあったのですが、その時は「解説されたけど、あまりよくわからなかった」というものが多かったです。

しかし、今回は少し様子が違ったので「解説のどこがよくわからないのか」ということを確認してみると、なんとも歯切れの悪い返事が、、、

あまり喋らない子だったので、あまり気に留めなくてもよかったのですが、気になったので改めて確認してみると、

「なんでそうやって解こうと思ったのかわからない」

と、声は小さかったですが、確固たる芯を感じさせる言葉を発したのです。

この発言が、最大の転換点だと思います。

今までの生徒の中にも似たような質問をされることはありましたが、その多くは説明を聞いた後に「そんなの無理」や「そんなの思いつかない」など、解けないことを正当化する人たちが多かったです。

しかし彼女の場合は

「解法そのものではなく(解法だけでなく)、解法に至る過程」

に納得がいかず、そこをトレースして自分のものにしたいという意志を感じました。

そこで問題と書かれている解説から判断しようと思ったのですが、サピックスの解説にありがちないろいろな部分が省略されており、なんとも確定で伝えることが伝えることができませんでした。

彼女の意に応えるためにも、しっかりしたものを提示したかったため、持ち帰りの宿題とさせてもらい後日改めて示すことにさせてもらいました。

とは言ってもなかなかサピックスの先生がどのように考え、そこに至ったかを判断するのは難しかったため、一から自分で解いてみることにしました。

解き進めるうちに、書かれていた解説部分に到達したので、ひとまず「あくまでも僕が解く上での考え方だけど。。。」という形で話し、ひとまずの納得をしてくれたようでした。

これ以降、本人から申し出がなかったとしても、解説を行っていく際に(すべてではないですが)「どのように考えたのか」という、僕の頭の中の動きを伝えていくようにしました。

マルチタスクとシングルタスク

僕の頭の中を伝えていく上で、複数のことを同時に考えている場合があります。

単純な問題であれば、解法は(ほぼ)一択で進むことができますが、複雑な問題になると悩みつつも進めていくことがあります。

その際に「どうやって考えていこうか」というものの候補が複数挙がるものの、決定打にかけるということもしばしば、、、

そういったときはその候補を同時並行的に考えていくことがあります。

これがマルチタスクとしての思考です。

ただ、すべてを同格で扱うのではなく、候補として挙がった考え方の中でも優先順位をつけ、70%・20%・10%といった感じで頭のリソースを割くといった感じです。

なかなか感覚的なことなので伝わりにくいですが、スマホのメイン画面で操作しながらバックグラウンドでも他のアプリが起動している、といった感じでしょうか。。。(伝わってくれると嬉しいです。。。)

メインの考え方で解き進めつつも、他の解法の候補の影は常に存在しているように思考を巡らせます。

そうすると何かのきっかけで、2番目、3番目の解法に合致するタイミングを逃さないで済みます。

シングルタスクでは、まずは解法の優先順位の高いものをしっかりと考えていき、行き詰まってしまった場合に即座に2番目、3番目の解法へと移行していくようにします。

この際は、行き詰まった段階で切り替えていく思い切りの良さは必要となります。

マルチタスクとシングルタスクは得手・不得手がありますので、どちらがいいというわけではありません。

自身に合う方法で行っていくのがいいと思います。

いずれにせよ、解法が複数思いつくことが大切です。

ですから普段から「別の解き方はないか」や「もっと簡潔に解く方法はないか」などを意識していくことを、ことあるごとに伝えていました。

ただし、いきなり複数の解法をマスターしていくことは難しいかもしれないので、「まずは1つの解法で確実に解けるようにする」ことを徹底し、それができるようになってから2番目、3番目の解法を身につけていくことが大切と思います。

彼女がどちらの思考をしていたかは分からないですが、1つの問題に対して複数の考え方を持って取り組んでいくことができていました。

解法の幅を増やすために

上記のような転換点があったため、夏以降、本人に確認しつつこちらからも課題を出していくようにしました。

今まではサピックスのことを鑑み、こちらから積極的な課題を出していなかったのですが、「解法への思考プロセス」などにも注目する彼女をさらに伸ばしていくべく、サピックスで扱っている問題やサポートに追加される問題と考え方が似ている問題や、問題は似ているけれども解法が異なる問題の演習を行っていきました。

とは言ってもサピックスの負担になっては本末転倒ですので、ピンポイントで出していく感じです。

それでもその問題にまでしっかりと取り組んでくれたことは素晴らしかったです。

僕の中で変化があった夏の時期でしたが、彼女の中でも変化があったようで、こちらの塾での自習が行われるようになっていきました。

今までは、「授業の前に来て授業が終わったら帰る」というものでしたが、この頃からは「授業が終わったら、必ず1時間半自習する」スタイルになっていました。

たまにですが、早めに来て授業までの間の時間に自習をしていることもありましたが、その場合でも授業後の自習は変わらずに取り組んでいました。

と、勝負の夏期講習を経て僕は認識を大きく改め、彼女自身にも変化が見られました。

ただ、転換点を感じ光明が見えましたが、正直に言うと桜蔭の合格は2:8程度の認識でした。

この時から頑張り続けたことが、1年半後に大きく花開いたのは間違いないです。

いいなと思ったら応援しよう!