予習シリーズ中学受験 4つの選択肢

四谷大塚は、塾に通う選択が全てではないところ、また準拠塾という存在があることが他塾にない大きな特徴です。ここでは、予習シリーズというか、四谷大塚システムを使って中学受験を進める選択肢についてまとめます。

四谷大塚というシステム

四谷大塚といえば予習シリーズ、というのが一般イメージでしょう(知っている人なら)。ただ、予習シリーズを使って教えている塾、という認識だけだとその実体の半分くらいしか見えていません。

そもそも予習シリーズ自体は一般販売されている本なので誰でも購入できるものですが、市販の中学受験本とは大きく違う点があります。それは、いつ何をどういう順番で学習するかが細かく設定されているテキストだということです。

例えば算数4年上巻は、第1回「かけ算とわり算の文章題」から第20回「総合」まで全20回が単元として分けられています。これは単なる章立てではなく、1回が1週間分の学習、そして2月〜7月まで、春期講習を挟んだ20週間のカリキュラムとして設定されています。

さらにその進捗にあわせ、各回ごとの週テスト、さらに5週ごとの復習回となる組分けテストが実施され、知識のアウトプットと定着度合いの確認を行います。これをカリキュラム学習の全員が同時進行することで、成績や立ち位置確認を行いながら進んでいくというのが四谷大塚での学習の全体像です。

つまり、テキストである予習シリーズとカリキュラム、さらにテストの採点や成績・順位付けまで含んだ学習システムそのものが四谷大塚であると言った方がその実体を表しています。

カリキュラムを組んで進捗していくというのは塾の形態そのもので、これはサピックスや日能研なども基本的には同じですが、それを自塾(直営校舎)だけでなく準拠塾というかたちで他塾にも公開している、他塾も母集団として一大ネットワークを作っているというのが最大の特徴です。四谷大塚を単なる塾のひとつではなく、巨大な学習システムと捉えるべき点はここにあります。

4つの選択肢

駅の看板などでよく見かける四谷大塚という塾、これは主に直営校舎のことを指しますが、四谷大塚システムの中で直営校舎へ通うというのは選択肢のひとつでしかありません。

四谷大塚システムでの学習は、大きく分けると次の2形態、さらに2分割して4通りの選択肢があります。

■通塾パターン

1. 四谷大塚直営校舎(〇〇校舎と書かれる、四谷大塚の看板のある校舎)

2. 準拠塾(四谷大塚NET加盟塾・YTnet提携塾)

■自宅学習パターン

3. 週テストコース(直営校舎や準拠塾にてテストを受験)

4. 進学くらぶ(四谷大塚通信講座)

このほか、週テストの学習サイクルには乗らず、予習シリーズのみを使って独自のペースで進めるというのも可能ではありますが、それは単に教材を予習シリーズにしたというだけの話であって、四谷大塚システムでの学習というこの記事の内容とはズレるので、ここでは省略します。

ここで重要なのは、どの選択肢を取ったとしても学習内容、カリキュラムの進度、受験するテスト、成績判定は同じものだという点です。授業を受ける形態・環境が違うだけで、システムとしては同じものを利用しているため、通塾から自宅学習に移行したり、直営校舎から準拠塾への移行、その逆も比較的容易だという点が、利用する側のメリットと言えるでしょう。(入会金など費用面では無駄が出る可能性がありますが)

ここからそれぞれ深掘りしていきます。

1. 四谷大塚直営校舎

その名の通り直営の塾です。中野校舎とかお茶の水校舎とか、四谷大塚〇〇校舎と書かれているところになります。

学習システム自体は前述の通り他と大きく違いませんが、以下の特徴があります。

週テストの算数採点が超絶早く(他教科のテスト中に終わる)、週テスト終了後すぐに週テスト演習という解き直し演習を行っている

6年生後半の学校別対策コースが標準で組み込まれている(ただし学校ごとに偏差値による受講基準あり)

高速基礎マスターやAI演習などのIT教材を激推ししている

これらは全てメリットかというと必ずしもそうとは言えない面もあります。(IT教材のデキがもう少し良ければ、、、)

ひとつ言えるのは、割と強制力の強い塾という印象が強いので、学習面を塾に主導してほしい家庭に合うのかな(逆もまた然り)と個人的には思います。

2. 準拠塾

面倒なので準拠塾とひとくくりにしてしまいますが、2種類あります。

四谷大塚NET加盟塾:正規加盟(?)塾、直営校舎と同じIT教材(一部を除く)が利用可能

YTnet提携塾:四谷大塚と提携し週テストを受験する塾、IT教材の利用はできない

ざっくり言うと、動画やIT教材など直営校舎と同じようなものが使える加盟塾と、基本的に週テストのみ利用可能な提携塾と考えれば良いかなと思います。提携塾は、週テストが5年生からだったり、予習ナビがオプション扱いだったりと対応レベルは様々のようです。(詳しくは各塾へ問い合わせてみてください)

YTnet提携塾で最も有名なのは早稲田アカデミーですね。そのほか大手では、臨海セミナーや、はなまる学習会系列のスクールFCなどもあります。加盟塾の方は小規模なところが多いです。

塾はこちらから検索することができます。

3. 週テストコース

予習シリーズや予習ナビ動画などを使用して平日は自宅学習し、週テストだけ塾の校舎で受験するパターンです。注意点は、全ての直営校舎で対応しているわけではないので、自宅から遠いところに通う可能性がある点でしょう。

週テストコースは直営校舎に在籍することになるので、"対面授業を受けない"以外の扱いは基本的に通塾生と変わりません。IT教材、保護者会や面談などのサポート、高速基礎マスターのノルマに至るまで通塾生と同じです。季節講習も通塾生と同じく受講がデフォルトになるので、受けない場合は都度休講届を出す必要があります。

ちなみに準拠塾でも同様の対応ができるところはあるようですが、塾によって扱いは異なると思われるので、興味があれば問い合わせてみると良いでしょう。

費用(直営校舎)は後ほど触れますが、週テストだけだと思ってイメージするほど安くはなりません。授業がないとしても四谷大塚のシステムをフルに使うということで、そっちの費用なんだと理解した方が良さそうです。

4. 進学くらぶ

通信講座です。予習シリーズや予習ナビ動画などを使用して自宅学習し、週テストも自宅受験してネットで提出するということで、完全自宅学習となります。組分けテストのみ自宅受験か会場受験かを選択できます。会場受験は私立中学校などが使われることが多く、準拠塾の生徒たちと一緒に受験するということで、試験慣れの機会として使うことも可能でしょう。

進学くらぶはオンラインだけでも完結できるので、帰国受験生で海外から利用している人も少なくないようです。

なお週テストを自宅で印刷して解き、スキャンして提出するという流れになるので、家庭でプリンター&スキャナーはほぼ必須と考えた方が良いでしょう。

費用は他の選択肢に比べると破格と言っていいと思います。(このあと触れます)

進学くらぶについて、詳しくは次の記事も参考にしてください。

費用の比較

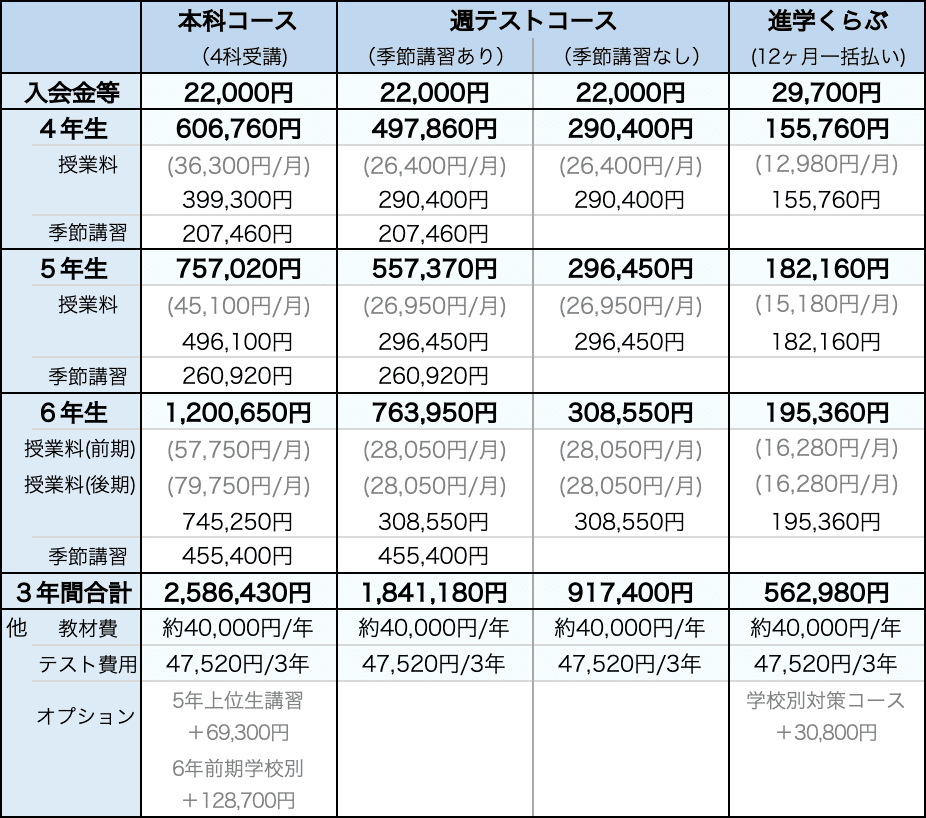

準拠塾は塾により費用が異なるので、ここでは直営校舎(本科コースと週テストコース)と進学くらぶに絞って費用比較してみたいと思います。週テストコースは必修とされる季節講習を受けると通塾に近くなってしまったので、季節講習ありなしの2パターンで算出しました。

*教材費は予習シリーズ購入費用、半期で2万円前後が一般的

*テスト費用は志望校判定テストや合不合判定テストの受験料

通塾が高いのは当たり前ですが、週テストコースも季節講習ありだと通塾とそれほど差がないことがわかります。季節講習なし(長期休暇は自宅学習)となる右側の2パターンは、費用感が一気に下がり100万円を切ってきます。

ここでは3年間同じコースで継続したと仮定して計算していますが、途中で受講形態を変更したり、季節講習や学校別コースを外部受講するなど、色々な組み合わせが考えられると思います。そういった検討をするにあたって、大体の費用感が見えればと思い、とりあえずひとつのパターンとして算出しておきました。検討する際の材料としてご活用ください。

他塾との比較はこちら↓をご参考に。(四谷大塚自体は他塾よりやや安めの印象です)

どれがおすすめ?

比較情報は以上ですが、最後に簡単に私見を書いておきます。

私の狭い情報エリア内でも、通塾から進学くらぶへ切り替えた人もいれば、進学くらぶから通塾へ切り替えた人もいます。我が家(兄)は通塾から週テストコースへの切り替えでした。そして、どれが良かったのかという観点だと、結局上手くいったパターンもあればそうでないパターンもありました。

ということで、結論として特定のおすすめはありません。自宅学習が回せるなら週テストコースや進学くらぶの方が効率面でもコスト面でもメリットは大きいですが、周りの刺激がないと勉強時間が減るのであればむしろ逆効果になるので、この辺りは子供や家庭の状況によるとしか言えないですね。

ただ、状況に合わせてスタイルを変えられるというメリットは大きいので、行き詰まったときに別のスタイルを試したり、最適化を探っていくのはアリなのではと思います。これは四谷大塚に限った話ではなく、早稲アカなど準拠塾でも同様です。

ちなみに我が家(兄)の例だと、塾の授業の代わりに予習ナビでいけると踏んで週テストコースへ変更しましたが、変更前2週間は塾を休んで実際に試してから切り替えました(通塾生も予習ナビは見られるので)。逆も然りで、大抵は1週間程度のお試し体験をしてからの入塾になるので、ちょうど1週分のサイクルを試すことができます。仮説・検証じゃないですが、変更する際は、本当にやれるか・効果があるかを試してから動き出すことが可能なので、そのやり方はおすすめしたいですね。

我が家(弟)の選択

新小4になる弟についてです。何度か書いてきていますが、一旦は自宅学習を主体にしてスタートすることは決めているので、週テストコースもしくは進学くらぶで選択すると思います。

以前は週テストコースだと予習ナビは見られなかったのが、週テスト+予習ナビというかたちに変わっているようなので(以前は進学くらぶに予習ナビのみコースがあり、それを組み合わせていた)、週テストコースも十分検討に乗りそうです。

週テストコースと進学くらぶでの比較だと、最大の違いはやはり週テストをどこで受けるかですね。完全な自宅学習だと小学生のモチベーションを維持するのはなかなか難しいので、外部からの一定の刺激は必要だと思っています。ただ進学くらぶも外部との接触機会が全くないわけではなく、違いはこんな感じです。

進学くらぶ:月1回の組分けテスト

週テストコース:毎週の週テストと月1回の組分けテスト

要するに自宅外でのテストを毎週にするのか、月1回にするのかという頻度の違いですね。子供のモチベーション維持にそれがどの程度必要かというところかと。

あと細かい点だと、週テスト後に解答が配られるタイミングの違い(週テストコースは終了後に配られるが、進学くらぶだと月曜まで待つ必要がある)とか、週テスト実施曜日の調整可否(進学くらぶなら1・2日後ズレさせても大丈夫)とかもあります。これらは実際に回してみないとわからない点ですが、意外に大事だったりします。

最終的にどうするか、ここでまとめた内容も踏まえて結論を出したいと思います。