【塾選び】年間でかかる費用をスケジュールとともに比較(サピックス・早稲アカ・四谷大塚・日能研)

塾を選ぶにあたって、カリキュラムや合格実績、通いやすさなども基準に選ぶと思いますが、どのくらいお金がかかるかも大きなポイントでしょう。

塾のサイトにいけば毎月の授業料は確認できますが、全体感からすればそれはかかる費用の半分程度でしかありません。

この記事で4〜6年生でかかる費用の項目と金額を把握しておくことで、実際に1年間、そして3年間トータルでどのくらいのお金を準備しておくべきかがわかります。

別に特定の塾や塾業界に対する利害はないし、塾通いや中学受験自体を否定したいわけでも推奨したいわけでもありませんが、後々になってお金が足りないとか、コンコルド効果で受験から降りることもできず身動きが取れなくなるなどといった事態にならないよう、予め全体感を把握しておくことは重要なことだと思います。

各塾のスケジュールと共にまとめていますので、受験までのロードマップを確認するのにもお役立ていただければと思います。

首都圏の4大塾と呼ばれる大手4塾を取り上げていますが、他の塾でも項目自体は大きく変わらないと思うので参考にしてみてください。

【更新履歴】

2024.11.16 2024年冬期講習反映とデータ修正

2024.8.19 2024年のデータで更新

2023.3.16 新規公開

4〜6年生の3年間でかかる費用

細かいデータは後で見ることにして、今回は結論から書いてしまいます。

なお全てのデータは各塾のWebサイトから取得しています。

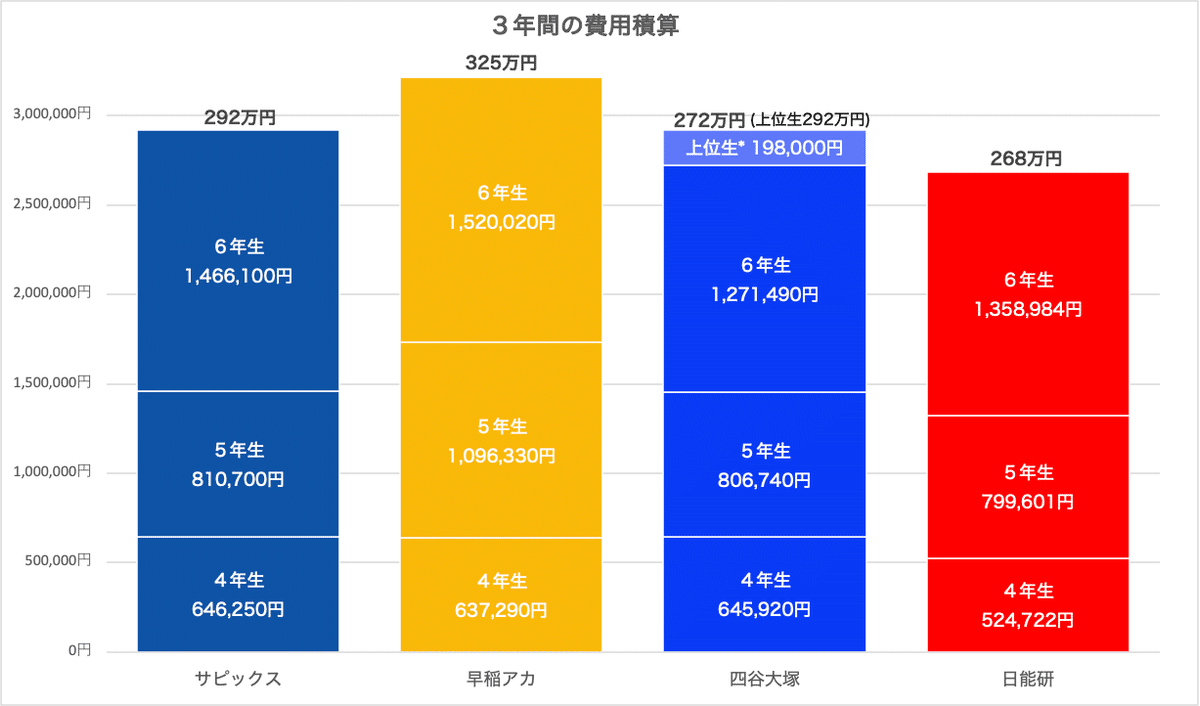

4〜6年生の3年間で200万円後半から300万円強というのが試算した金額です。この中には月々の授業料に加え、季節講習、志望校別特訓などオプションの大部分が含まれています。

受講すべきものを取捨選択したいという声もあるでしょうし、そもそも本当にこんなにかかるのか?という疑問も湧くと思いますので、具体的にいつ何があって費用が発生するのかをこのあと見ていきます。

スケジュールと費用の比較

学年ごとにスケジュールとそれにかかる費用を一覧で比較します。まずは検討している、もしくは既に通われている塾を縦方向に見てこの先何があるのかを確認し、プラスで横比較することで他塾との違いが見えてくるかと思います。

まずはシンプルで分かりやすい4年生から見ていきます。

4年生のスケジュールと費用

4年生は通常授業にプラスで春・夏・冬の季節講習というのが基本で、日能研以外は60万円強というところで、塾による違いはほとんどありません。日能研は授業料以外に教材費やテスト費用が分かれて書かれているのですがこれらは必須と考えられ、合わせて50万円強ということで若干安めです。

選択オプションなどもほとんどないですが、早稲アカ・四谷大塚・日能研は夏期講習にプラスして夏期の特訓講座があるので、人によって受講するものに差が出るとすればここかなと思います。塾からは必修とされているのでここでも合計金額に含めていますが、欠席届を出せば受講しない選択も取れるはずです。(個人的な主観では小4段階でこの手のものを受講する意味があるかは微妙だと思っています。)

5年生のスケジュールと費用

5年生もまだ4年生に近く、追加オプション講座は少ないです。通常授業と季節講習以外では、早稲アカ・四谷大塚・日能研に4年生と同様の夏期特訓講座があるのと、早稲アカ・四谷大塚に正月特訓があるのが横比較したときの違いとなります。人によって差が出るのは(削っても大きな支障がなさそうなのは)この辺りだと思います。

年間でかかる費用を比べるとサピックス・日能研が80万円前後、四谷大塚が90万円強、早稲アカが100万円超と並びます。早稲アカが高いのは、通常時に土曜YT講座(四谷大塚の週テスト)が必須オプションになっていたり、季節講習の受講時間が長くそれぞれの費用が高いことが原因です。(夏期特訓や正月特訓を休めば10万円ほどは削減できます)

なお、四谷大塚は2023年からSコース生(最上位クラス)のみ3つの特別講座(春期講習期間のSコース生講習、冬期講習の延長、正月特訓)ができ、その他のコースと明確に差別化されるようになりました。正月特訓は全員対象だったのがSコース生のみとなりました。6年生になると前期で開成・桜蔭コースができるのでそこへ繋げる思惑と、Sコース生を特別扱いすることで上位を目指すモチベーションにする意図があるのではと考えられます。ちなみに通常コースだと90万強ですが、Sコースだと100万円になります。

6年生のスケジュールと費用

6年生になるとスケジュール表がかなり賑わってきますね。大きくまとめると次の3種類です。

通常授業+季節講習

ここは塾ごとの差はあまりありません。四谷大塚のみ、学校別コースの費用が後期授業料に含まれるため若干高めになっています。模試(青字部分)

それぞれ名称が違い回数も若干違いますが、金額も高くないしこれも大きな違いはありません。志望校別コース(紫部分)

最も差が出るのがこれです。個別の情報は後ほど触れますが、前期からコースがあるのが早稲アカと日能研で、サピックスと四谷大塚は夏休み後半からというのがスケジュール上の大きな違いです。

スケジュールの違いに比べて塾ごとの費用差はそこまで大きくなく、135〜150万円位に収まります。細かく見れば、サピックスと早稲アカが高め、四谷大塚と日能研が安めという感じです。(ただし四谷大塚で前期開成・桜蔭コースを取る場合はサピックス・早稲アカと同等の費用感になります)

6年生は他の学年に比べると、志望校別コースを中心に選択オプションは多くなります。ただ、志望校別コースは難関校が中心ではありますが、複数の学校を抱き合わせてコースが設定されていたり、学校の冠名のない特訓講座を受講することになったりで、結局なにがしかの講座をとることになるケースがほとんどなので、人による費用差も意外になさそうです。

3年間の費用まとめ

学年ごとにスケジュールを見てきましたが、こんな感じでトータルすると300万円近くにはなるという感じです。授業料以外にかかる費用が結構あるんだなと感じる方も多いのではと思います。

季節講習や志望校別コースなどオプション的なものは受講しないという考え方もあるとは思いますが、周りが皆参加する中で自分だけ受けない選択をするというのは、色んな意味で勇気というか強い意思が必要です。お金をかけて塾に通わせている以上、成績やクラス分けはなかなか無視できないので、季節講習を休ませるなら代わりに親が主導して学習を進めるなど、何らかの代替策は必要になるでしょう。(代わりに個別指導を頼むなどは良い選択だと思いますが、当然費用は高くなりますね)

さらに言えば、費用面ではこれがベースラインである、ということですかね。塾と家庭学習だけで滞りなく学習を進めていけるならベストですが、今どきの中学受験では(内容がどんどん難しくなっているのもあって)それがなかなか難しかったりします。そのため、これにプラスして個別指導や家庭教師を付けている家庭が非常に多くなっているのが現状のようです。

これは各塾がグループ内に個別指導塾を持っていることからもわかります。ちなみにこんな感じ。

サピックス:プリバート

早稲アカ:早稲田アカデミー個別指導館

日能研:ユリウス

そういったことも考慮に入れ、予め資金計画を立てておいた方が良いでしょう。

次からは塾ごとにもう少し踏み込んで深掘りしてみます。

サピックスのスケジュールと費用

サピックスは通常授業・季節講習・志望校別特訓という比較的シンプルな構成でオプションが少ないので分かりやすいです。教材費や6年生の土曜特訓なども授業料に含まれます。

イメージ的にはディズニーランド入園料のような感じと言えばわかりやすいですかね(入園料は高額だけどアトラクションにはお金がかからないという意味で、と思ったら今は有料のパスがあるみたいですけど)。

4〜6年生のスケジュール

年間費用のグラフ

季節講習等

サピックスの季節講習は他塾と違って復習ではなく通常授業としてカリキュラムが進むので、季節講習を取らないという選択肢は基本的にありません。

ということで、個人ごとで取捨選択する余地は少なく、ここに挙げたものがほぼ必修としてかかってくるという考え方になります。

GS特訓(6年生)

GSはゴールデンウィークサピックスの頭文字を取ったもの。希望者向けの3日間の講習で必修ではありません。

志望校別にクラス分けされ、入試レベルの難しい問題を解いて刺激を受けるというのが目的のようです。学習が順調にいっているなら受講するのは良い選択かもしれません。

夏期集中志望校錬成特訓(6年生)

通称カキシと呼ばれる、夏休み後半5日間で行われる志望校別講座です。必修ではないですがほとんどの人が受講すると思われます。

各学校の頭文字をとった(開成KA、桜蔭OUなど)プリントを中心とした演習形式の授業で、後期のSS特訓に繋がる(同様の)講座です。

志望校別にクラス分けされ、毎回のテストで席順も変わるというのが大きな特徴でしょう。

難関校SS特訓(6年生)

SSはサンデーサピックスの頭文字を取ったもので、毎週日曜に行われる志望校別講座です。

カキシと同じく冠名プリントを中心とした演習形式の授業で、志望校別のクラスとなり、毎回のテストで席順が変わります。大規模校舎だと、志望校のクラスで前から何列目までが例年の合格ラインという情報があり、目標とすべき目安がわかるようです。

サピックスオープン

学年ごとに名称の異なるサピックスオープンという公開模試があります。

サピックスオープンについて詳細はこちらの過去記事(合格力判定サピックスオープンとは【難易度・種類・特徴】)をご覧ください。

その他

サピックスとしてかかる費用はおおよそこんなところだと思います。

あとは、ハイレベルな環境なので、成績を上げる/キープするために個別指導や家庭教師をつける家庭が多いというのはおさえておいた方がいいでしょう。

早稲田アカデミーのスケジュールと費用

早稲アカはオプションが多く、全体像を理解するのがなかなか大変です。科目を絞った受講もできるし、ここに載せていないもので短期講座などもあるので、人によって何をどう取るかは結構違いそうです。

ここでは中・上位生を想定して代表的な内容を組み合わせたものを載せていますが、多くの人が取っているものとそんなにズレはないのではと考えています。

4〜6年生のスケジュール

年間費用のグラフ

オプション講座

土曜YT講座

土曜YT講座は四谷大塚の週テストのことですが、5年生〜6年生前半まで早稲アカでは必修になっています。6年生後半は、土曜YT講座を取るのは下位生中心で、早稲アカの実施するNN志望校別コース・土曜集中特訓を取るのが一般的のようです。

季節講習(特徴)

これまでの季節講習の記事でも書きましたが、早稲アカは日中時間帯すべてが講習時間となり、学校代わりに通うイメージになります。期間も長いので、その分費用は他塾よりも高めになっています。

夏期集中特訓・夏期合宿(4〜6年生)

以前は数日間の合宿がありましたが、コロナ禍以降は代替として通塾形式の夏期集中特訓が組まれています。コロナが明けてどうなるかと注目していましたが、2023年は、5・6年生が夏期集中特訓で、4年生のみ4日間の合宿が組まれることになりました。

6年生はNN志望校別と銘打たれていて、NN対象校は志望校別のクラス構成となり、最終日には入試を模したテストも実施されるようです。

NN志望校別コース(6年生前期・後期)

学校名のついた志望校別コースで、前期・後期とに分かれています。受講にはNNオープン模試で基準点を超える必要があります。ちなみにNNは「なにがなんでも」の略です。

早稲アカが最も力を入れていると感じるコースで、他塾生も取り込んで特定の校舎に集めた上で、トップ講師陣による授業が行われます。保護者会での分析情報の提供や個別相談など、親向けのサポートが手厚いのも特徴的です。

他塾に比べ対象校が少なく御三家や早慶附属校が中心です。それ以外の学校については、難関プログレスコースや日曜特訓という汎用的なコースが設定されています。

土曜集中特訓(6年生後半)

NN志望校別コースのサブ講座で、所属のNNに応じ科目別に行う演習型の講座です。必修ではなく、受講する場合は1〜3講座から選択します。

土曜集中特訓(土特)の中で冠校以外の対策を行うことも多いらしいので、NNとセットで受講することが標準と考えられます。

直前特講(6年生直前期)

NN志望校別コースのサブ講座で、直前期にNNそっくりテスト5番勝負という名の5回分のテストがあります。外部生も含め、直前期の立ち位置確認に使う人も多いようです。

その他

早稲アカはオプションが多く、課金先を多数用意してくれている感じですが、必ずしも講座を取れば成績が上がるというわけではない(むしろ勉強時間を取られるだけの可能性もある)ので、情報を集めそのときの状況に合わせて必要なものを選んでいく姿勢が必要かなと思います。

外部生からの視点だと細かく分かれていてつまみ食いしやすい感があるので、自宅生や外部生が必要に応じて受講するというのも十分あり得る選択かと思います。

四谷大塚のスケジュールと費用

四谷大塚はサピックスに似て、通常授業・季節講習・学校別コースという比較的シンプルな構成です。サピックスとの違いは、4年生から8月特訓(夏期講習とは別講習)があること、5年生から正月特訓があること、6年生後半の学校別コースがオプションではなく授業料に組み込まれていることくらいです。

4〜6年生のスケジュール

年間費用のグラフ

オプション講座

季節講習(特徴)

四谷大塚の季節講習は必修と明記されています。2022〜2024年にリニューアルされている予習シリーズのカリキュラムで、夏期講習中に新規単元学習を行う形式になったので、特に夏期講習は休む選択肢が取りづらくなりました。

8月特訓(4〜6年生)

夏期講習後、夏休み後半に8月特訓という10日間(4年生は8日間)の講習があります。これも必修になっているので、実質的に夏休み期間はほぼほぼ塾、という感じになります。

6年生は8月特訓にて志望校の過去問演習を行い、それが後期の志望校対策に繋がることになるため、やはり休む選択肢はなさそうです。

学校別対策コース(6年生)

前期の学校別コースは開成・桜蔭のみ、それ以外の学校別コースは後期のみとなります。

前期の開成コース・桜蔭コースは、2月1日の同日受験や4月の開成・桜蔭本番レベルテストが選抜基準になっています。

後期の学校別コースは5月の選抜テストか、定員に満たないクラスは7月の合不合判定テストで基準を超えることで受講できます。

ちなみに学校別コースの料金は授業料に組み込まれていて、受講しない(できない)場合でも授業料は変わらないので、その日程で汎用的な授業を受けることになります。

その他

四谷大塚の課金体系はシンプルでサピックスに近いですが、授業時間数が多かったり自習も可能など、塾で勉強することを推奨しているような雰囲気があるので、考え方はサピックスとは逆と言えるのではと思います。

そういう意味では、塾に任せて上手く回れば経済的な優位性はありそうです。ただ逆の視点では、上手く回らず個別指導などを入れようとしたときに、拘束時間を取られるためかえって足枷になると感じるかもしれません。

日能研のスケジュールと費用

日能研はオプションが多めな上に公開情報が少なく、本部系と関東系と言われる系列でも違いがあったりするので参考情報ですが、それほど大きなズレはないと思うので大体こんな感じと思って見ていただければと思います。

オプションが多めとはいえ、項目が細かく分かれているだけで選択肢はあまりありません。

4〜6年生のスケジュール

年間費用のグラフ

オプション講座

季節講習(特徴)

4・5年生が軽めで、6年生になると一気に重くなるイメージです。夏期特別講座は4年生から設定されていて必修とのことですが、ネット情報では取らない人もいるようではあります。

日特(6年生)

日能研入試問題研究特別講座の略で、いわゆる志望校別コースのこと、開催は前期と後期があります。受講には、日能研模試での平均偏差値でそれぞれの学校の基準を超える必要があります。

日特は2月1日入試の学校が対象で、その他の日程用には志望校別特別講座も開催されています。(2月2日の神奈川、3日の国立など)

学校名がつくのは難関校日特・上位校日特で、それ以外は合格力完成日特としてまとめられています。

合格力ファイナル(6年生)

日能研の場合、6年生の12月・1月は合格力ファイナルという名称で、模試や直前講習がセットで実施されます。冬期講習や正月特訓にあたるものもこの中に含まれます。そういう意味で、オプションというより通常費用と言う方が正しそうですが。

その他

成績でコースが分かれ、6年生はコースで授業料も変わってきます。成績が上になるほど授業やオプションが増え、費用がかかるイメージです。

日能研は公開情報が少ないので細部は若干異なるかもしれませんが、全体感と流れを掴むのに活用いただければと思います。

4. まとめ

主に費用面から各塾の違いに切り込んでみました。

お金の話はタブーな話題というか、なかなか気持ちの良い話ではないとは思いますが、現実的には重要な話なので取り上げています。

もう一度、最初に見たグラフを表示します。

ざっくりポイントをおさらいすると次の感じです。

塾費用は3年間で300万円前後と想定しておく

試算では 早稲アカ>サピックス>四谷大塚>日能研 の順でお金がかかる

四谷大塚は上位生だとサピックスとほぼ並ぶ、一般生は日能研と同等(日能研も上位生は追加費用がかかる)

授業料以外で季節講習と志望校別コースの比重が大きい(費用を削るならここ)

ざっくり200万円後半から300万円程度が塾費用としてかかるという認識を持っておくことが重要かなと思います。もしここから費用を下げるなら、季節講習や志望校別コース等を取らないのが選択肢になります。(ただ、長期休みに何もしなければ差は大きくつくので代替手段が必要になること、周りが季節講習や志望校別コースを取るなかで別の選択をするのは相応の勇気と覚悟がいる点などは認識しておいた方がいいでしょう)

あと、塾のスタイルやペースにハマればこれで大丈夫ですが、そうでない場合は個別指導をつけるなど別途対策が必要になるケースも発生します。そういう意味で、個々の金額よりも塾のスタイルに合うか合わないかという視点で塾選びをする方が大事かもしれません。

また、あまりにコロコロと塾を変えるのは良くないでしょうが、別に塾と心中する必要もないので、合わなければ他塾を検討したり、全体感を見た上で取捨選択したりしていけば良いのではないでしょうか。

自宅学習できるなら通信講座やオンライン塾もあるし、最も費用のかかる6年生は塾を辞めて個別指導に全振りするという話もあったり、選択肢は様々ある時代なので、色々な情報を仕入れた上でお子さんに合わせた受験を作ってみるのも良いのではと思います。

受験方針を検討する一助になれば幸いです。

↓こちらもどうぞ