【2025年入試】受験者数から見えること

そろそろ2025年入試の総括をする時期になってきました。上位・難関校について実受験者がどうだったのか、今年度入試の傾向として振り返りたいと思います。バタバタしていてちっとも進まなかった作業ですが、ようやくかたちになったのでリリースします。

これから3月にかけて大手塾の入試報告会があると思いますが、そこで出てくる内容と同じものではつまらないので、別の切り口での集計を出します。別の角度からの情報として、また半分エンタメとして見ていただければと思います。

はじめに

集計対象は以下の通りです。

・四谷大塚(Y)偏差値50以上の入試

・2月1日午前入試が対象

・データは各校Webサイトまたは市進中学受験情報ナビより

一部、2025年データが未公開や男女別データのない入試もあるので、その部分は次の計算方法にて算出しています。

法政大学:最新年度の男女別データがないので、過去3年の受験者男女比で計算[男46%:女54%]

三田国際:男女別データがないので、過去3年の入学者男女比で計算[男36%:女64%]

安田学園・森村学園:2025年度が未公表なので、過去3年の受験者/出願者より計算

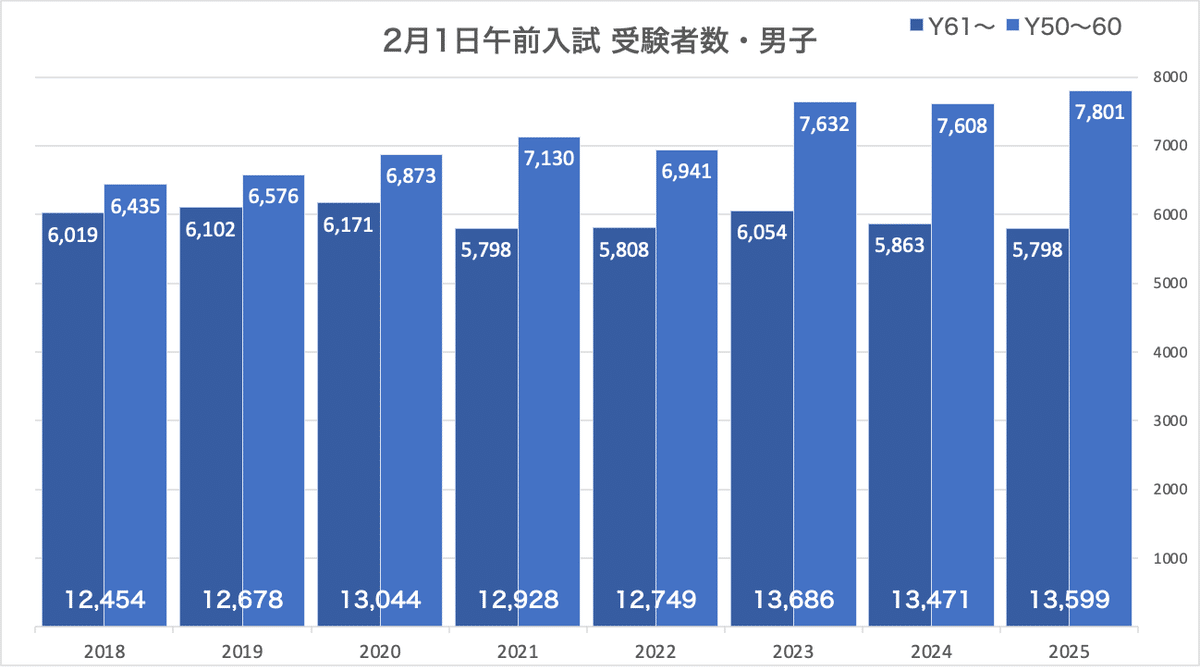

受験者数 2月1日午前・男子

ここには男子校と、共学校の男子分を含みます。

受験者数の推移:難関校の減少

まずは受験者数の推移から。出願は複数校できますが、受験は1校しかできないので、この数字が受験者の実数と考えて良いでしょう。また2月1日午前は(千葉・埼玉で終了した人を除き)ほとんどが受験するので、動向を見る上では最もわかりやすい数字だと思っています。

ここではY61/60のところでラインを引き、それぞれの人数を集計しています。分岐点となる学校は次の通りです。

↑ 海城①(64)/慶應普(64)/早実(64)/広尾①(62)

↓サレジオA(60)/芝①(60)/本郷①(59)/逗子開成①(58)

見ての通り、Y61以上は頭打ちになる一方で、Y50〜60はまだ増加途上にあります。一見すると、難関校からその下クラスへの人の流れができている、つまりチャレンジ層の減少・安全志向の強まりと見ることができます。

ただ、ことはそう簡単ではなさそうです。それは、新設校や入試変更がY50台に多いことによります。ざっと新設された入試だけ挙げてみます。

2021年〜 広尾小石川①(57)

2023年〜 都市大付①(54)/日本学園①(50)

2025年〜 東京農大一①

2025年はこの5校合計で1228人の規模になっているので、その影響は大きいと思います。単純な同偏差値帯での移動だけではなく、上からも下からも志望者が移ってきた可能性はあるでしょう。

まあそうは言っても入試変更のないY61以上の難関校について、2020年を頂点とし、2度目の山も2023年につけたあと下がってきているのは注目点でしょう(株価チャートで言うところのダブルトップか)。

これは安全志向の現れとも見ることはできますが、例えば第一志望が午後入試や2日・3日校で、1日午前は逆におさえにするといった、入試戦術の多様化も大きいと見ています。こうした流れや児童数減少の影響も考えると、ここからもう一度天井をつけにいくというよりは、下にいく可能性の方が高いのではと思います。

受験者数割合(Y61〜):開成が不動のトップ

次に、実際に皆がどこを受けているの?ということで、受験者数で円グラフを作ってみたのがこちらです。(比較として過去5年平均も右側に小さく出しています)

とりあえず開成がかなり幅を効かせているのが確認できます。逆に肩身が狭そうなのが渋渋①と広尾学園①の共学2校で、少なくともこの日程において、共学難関校を志向している人はマイナーと言えるでしょう。あとはまあ程々にバラけている感じですかね。

2025年の動向で目立つとすれば、やはり話題になっている麻布の減少ですかね。以前は1000人近くで開成とタメをはる人数だったところからの減少なので、最上位はほぼ開成一強になってしまった感があります。来年、反動増となり復活の狼煙となるのか、ズルズルと負のスパイラルに入ってしまうのか、中学受験ウォッチャーとしては目が離せなくなりそうです。

各校の推移とライバル関係

学校ごとの推移を折れ線グラフで見てみます。別にどことどこがライバルとかありえないと思いますが、人数が逆相関しているところがあり面白いので取り上げます。まあエンタメとして軽い気持ちでご覧ください。

線がたくさんあってわかりづらいので絞ってみます。

まず麻布と駒東に注目すると、比較的綺麗な逆相関が確認できます。麻布が増えると駒東が下がり、駒東が増えると麻布が下がるといった感じです。立地や偏差値が近く、共に2月1日だけの入試、志望校別コースがどの大手塾にもあるということで、このどちらかで選択する家庭が多いのかもしれません。ただ2025年は関係が崩れ、一緒に下がっていました。

直近年度で増加を続けているのは早稲田①です。で、よく見ると早稲田①は武蔵と逆相関関係にあり、ここ3年ではワニの口状態でやや差が開いているのがわかります。受験の規模感や立地で考えても、ここは関連していそうな感じです。

と見てきたとき、じゃあ麻布(+駒東)の減少はどこから?というところですが、(色を消してしまいましたが)慶應普通部の大幅増が今年は関係している気がします。城南・神奈川方面を慶應が吸い上げ、結果的にこの2校に影響が出たというのが一番しっくりくるストーリーじゃないですかね。(海城①や渋渋①を挙げる向きもありそうですが、絶対数での変動幅が2校とも小さいので、影響は限定的と見ています)

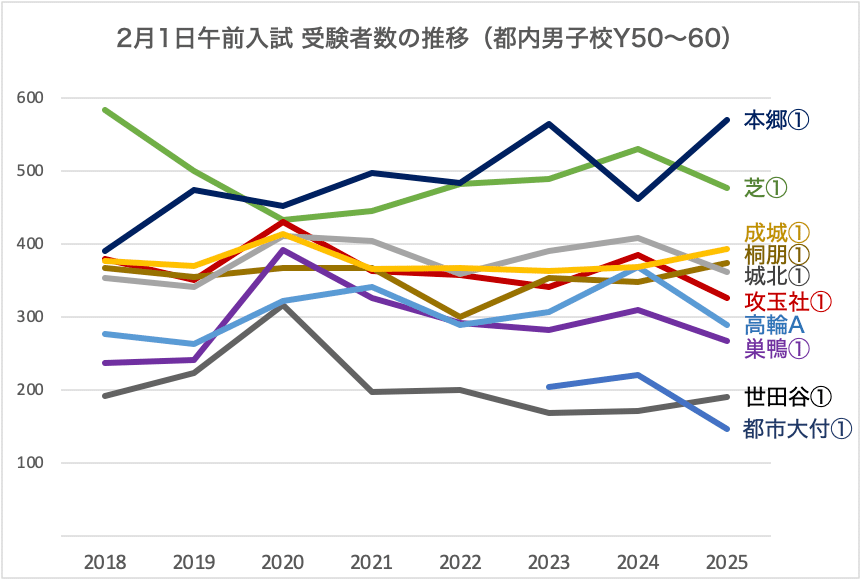

受験者割合(Y50台):本郷の増加

次にY50〜60ですが、ここは共学校が多くゴチャゴチャするので、とりあえず男子校に絞ってグラフ化します。

*日本学園は来年から共学となり志願者層が違うとして除外

こちらは一番人数の多い本郷でも500人強ということで、割とバラけている感じですね。全ての学校が複数回入試なので、1回分の人数はまあこんなところなんでしょう。

ここからは推移を見てみますが、それでも数が多いので都内の学校に絞ります。

まず目を引くのが本郷①と芝①なので、このライバル関係に飛びつきたくなりますが、よくよく見ていくとそれだけじゃないことに気付きます。次をご覧ください。

実は本郷①と最も(逆)相関が強いのは攻玉社①のようです。そこにプラスして、2021年以降は芝①・巣鴨①も攻玉社①と似たような動きになり、結果、本郷① vs. 芝①・攻玉社①・巣鴨①の連合軍みたいな構図になっています(別に連合してないですけど)。さて来年は3校の逆襲なるでしょうか。

共学校も推移だけ載せておきます。

男子校に比べるとどこも人数は少ないです。

その中で、ちょっと安田学園①がバグってますね。見づらいですが安田学園①は青稜Aとほぼ逆相関で、その減少分で大部分の説明はつきそうです。

あとは多少の入れ替わりもありそうですが、そもそもの人数が少ないので誤差に見えてしまいます。三田国際①と開智日本橋①は直近上昇傾向の雰囲気がありますかね。

最後、このままだと神奈川県の方に怒られそうなので、神奈川の学校もグラフ化しました。こちらは数が少ないので、慶應普通部や共学校も入れてみました。

慶應は別で取り上げたので置いておいて、ほかで目立つのは鎌倉学園の増加ですね。その影響なのか別の要因なのかわかりませんが、共学校の人数がジリ下がり傾向に見えます。個別の相関というよりも、上の男子校4校と、残り共学校5校でかなり開きが出ている感じですね。

以上、男子の2025年動向でした。

受験者数 2月1日午前・女子

次は女子。ここには女子校と、共学校の女子分を含みます。

受験者数の推移:難関校の減少

まずは受験者数の推移です。

男子と同じくY61/60のところでラインを引き、それぞれの人数を集計しています。分岐点となる学校は次の通りです。

↑ 鷗友①(62)/頌栄①(61)/東洋英和A(61)

↓中大附属①(60)/中大横浜①(59)/学習院女子A(59)/立教女学院(59)/広尾小石川①(59)

男子と同様にY61以上の難関校は減少の一途となっていて、Y50〜60は増加傾向が継続しています。女子は男子よりさらにこの傾向は強く、この人数の差は2018年に1000人程度だったのが、3000人以上に拡大しています。

男子のところで考察した通り、新設校や入試変更が偏差値50台にいくつもあり、受験戦術の変更も加味すれば必ずしも安全志向の現れと断定することはできないかなと思います。ちなみに女子で新設入試はこんな感じです。

2021年〜 広尾小石川①(57)/芝浦工大①(55)

2023年〜 都市大付①(54)

2025年〜 東京農大一①

まあとは言えY61以上の減少傾向は確かで、まだ下げ止まるところまではいっていないようです。男子よりもこの傾向は強そうです。

もうひとつ女子の場合、女子校から共学校への流れも考えられます。共学校はY50台に多く、Y61以上だと渋渋①・早実・広尾①しかなくいずれも定員が少ないので、受験戦術として1日はY50台を選んでいる可能性もあるでしょう。共学校については後ほど考察します。

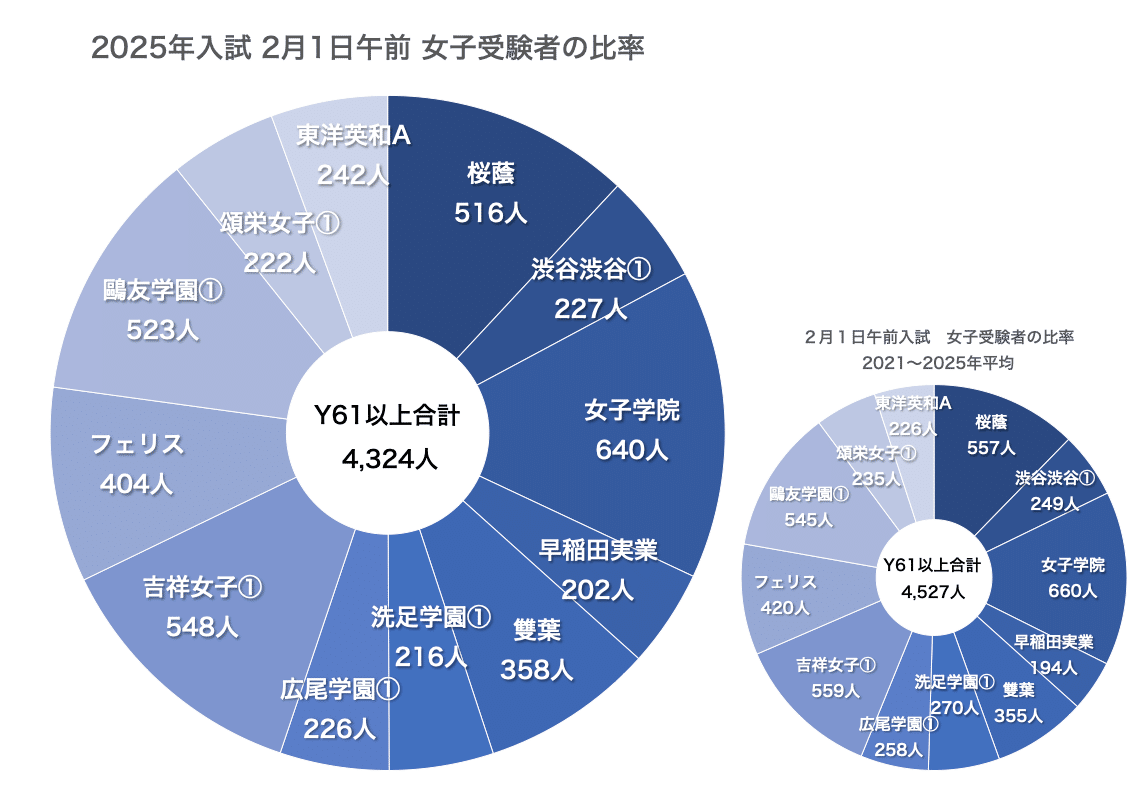

受験者数割合(Y61〜):女子はバラけている

次に、実際に皆がどこを受けているの?ということで、受験者数で円グラフを作ってみたのがこちらです。(比較として過去5年平均も右側に小さく出しています)

女子で人数が多いのは桜蔭・女子学院・吉祥女子・鷗友学園の4校ですね。男子のような大きな偏りはなさそうです。ただ、全体的にはやはり減少傾向で、2025年の数字が5年平均より大きいのは早稲田実業と東洋英和Aくらいしかありません。

各校の推移とライバル関係

各校(入試)の受験者数推移を見てみます。

ざっくり言えば皆横ばいに見えます。その中で、2020年前後と比べて大きめに減少しているのが女子学院・洗足学園・広尾学園・頌栄女子あたりで、ここが全体を押し下げる要因になっていそうです。

男子で見たのと同じくライバル関係を見てみたいですが、明確に出ているのがここですね。

共に御三家、トップ2校、ということでこれは面白いです。女子トップ層が、年によってどっちを選ぶかで2校の数字が変わってくるということでしょう。ただ2025年はちょっと下方向に開いた感じで、これが何を意味するのかは引き続きウォッチしたいところです。渋渋①が増やした感もないので、純粋な減少に見えます。

受験者数割合(Y50〜60)

次にY50台ですが、ここは学校が多すぎるのでどこかで分けたいものの、女子校/共学校で切るのも女子の場合はちょっと違うかもと思ったりして悩みました。結果、進学校に絞ることにしました。

とやってはみたもののカオスです。これを見て何かを判断しろと言われてもよくわかりませんが、何か気付くものがあればということで各自見てみてください。

続いて都内の進学校で推移をみます。それでも数が多いので、下限はY52としました。

特にこことここが相関あるというのはよくわかりませんが、とりあえず一大勢力だった共立女子2/1が減り、安田学園①が激伸びしているのが大きな動きと言えるでしょう。三田国際も去年から大きく増えていますね。

1校あたりの母数がそれほど多くないのもあって、ボラティリティ(変動率)高めというのがこのゾーンと言えるでしょう。

次は神奈川です。

2020年前後に比べ減少している学校が多い印象です。特に洗足学園①・横浜共立Aの減りが激しいですね。こうして見るとフェリスは一定の規模を維持し続けているのがわかります。

ちなみに2022年くらいまではフェリスと洗足学園が綺麗な逆相関で動いていましたが、その後は崩れ、洗足が大きく減少になっています。大学合格実績はむしろ上がり、偏差値も落ちていない中でというのが不思議ではありますが。

もうひとつ、中大横浜①と青学横浜英和Aも逆相関にありそうです。似たような時期に大学附属化した両校ということで、比較検討される学校なのかもしれません。

あとは2024年に第2回入試を導入した横浜雙葉が今年は大きめの減少、今年1日午後入試を導入した日本女子大も減少傾向は止まらずということで、入試変更があまり効いていないというのが気になるポイントではありますね。

大学附属校人気は?

2025年はプチサンデーショック(キリスト教系の学校が入試日を日曜からずらす)で青山学院が2日→3日に移動しました。その結果、青学が大きく受験者を増やしたこともあって、大学附属校に再び注目が集まったように見えます。

ということで実際のところどうだったのか、2月1日午前入試に絞ってですが、進学校と附属校の受験者割合を出してみました。ちなみにここでいう大学附属校は、学年の大部分(概ね7割以上)が推薦で系列の大学に内部進学する学校と定義します。微妙なラインの学校を挙げると次の通りです。

附属校とみなす→中央大横浜・青学横浜英和・芝浦工大附・成城学園・日本学園

進学校とみなす→早稲田・都市大付・都市大等々力・帝京大学・国学院久我山・成蹊・東京農大第一

グラフは次の通りです。

うーん、微妙ですね。年によって上下はありますが、ほぼ横ばいと言っていい数字に見えます。

男女別でも出してみます。

男子の方はジリジリと増加傾向には見えます。とは言ってもここは日本学園効果が大きそうなので(2023年から附属校の集計対象に加わった)、ほぼその分と考えていいんじゃないでしょうか。

あと、附属校は2日や3日入試のところもそれなりにあるので、1日入試だけの数字ではなかなか判断できなそうですかね。

まあでも、全体感として2割くらいが附属校受験者、というのは感覚値として持っていても悪くなさそうです。

学校ごとの推移

個別の学校ごとの推移も見てみます。男子から。

ここはまあ何といっても明大世田谷に校名変更する日本学園ですね。一年先取りで大幅増加したので来年どうなるかは見ものですが、人数が増えなくても偏差値上昇はまあ間違いないでしょうね。成城学園①や中大附属①の減少は、日本学園の煽りを受けたように見えなくもないです。

2025年で言うと慶應普通部も急上昇しています。これは過去の平均点や合格最低点を開示するようになったので受験しやすくなったため、と言われていますが実際のところはどうなんでしょう?

女子は立教女学院と香蘭女学院の立教大学系がボリューム大きめです。香蘭は立教への推薦枠が実質100%になりましたが、逆に受験者は減っているのが不思議ではあります。

あとはそれほど目立った動きはなさそうですかね。

まあ、やはり受験者数のサイズ感も大きい日本学園が当面の台風の目にはなりそうです。2026年はいよいよ共学化し校名変更にもなるので、どんな動きになるのか、目が離せない感じです。

共学校志向は?

新しく設置される学校はほぼ共学校だし、男子校・女子校が共学化される例も増えているので、共学校志向は高まっていると感じます。ということでこちらもグラフ化してみました。

ここは新設校や共学化の動きが影響しているので、集計に追加されている主な動きを挙げておきます。(定員変更はおさえきれないので省略します)

2021年 芝浦工大①(男子校→共学校)、広尾小石川①(男女)

2023年 日本学園①(男子校)、芝国際①(女子のみ追加、男子はY48)

2025年 東京農大第一①(男女)

では男女別で、まずは男子から見ます。

こう見ると、言われているほど増えていないというか、直近3年だとむしろ男子校の方が多いよねという印象です。横ばいかやや増加だったのが、2023年に男子校が増えたのが特徴的です。

女子はこんな感じ。

こちらはじわじわと共学校が増えてきているのがわかります。男子に比べるとかなり綺麗な動きになっているのがわかります。

ということで、男子は横ばい、女子は共学化が進行、というのがマクロで見た結論になりそうです。

が、この考察はひとつ大きなものを見落としています。それが2023年の日本学園の追加です。この日本学園の分が、男子校の数字を400名程度押し上げている格好になります。ということは、もしその分がなければ女子と同じような推移を辿っている可能性が高いということが言えるでしょう。

で来年は、日本学園が明大世田谷となり共学校になります。つまり、来年は男女ともに共学校が上積みされるということになるわけです。ということで、こういうミクロの要因で結構変わってしまう数字ではあるので、そのあたりを押さえた上で語らないといけないですね。

まとめ

以上、2月1日午前に絞ってですが、受験者数を見てみました。

ざっくり言えば"難関校減少" "安全志向"というキーワードになるのかなと思いますが、色んな角度から見ていくと色々なものが見えてくる気がします。

ちょうど各塾の入試報告会・分析会がこれから始まる時期ですが、そういった情報も参考にしつつ、また違った見方もインプットし、考える材料にしていただければと思います。私もほとんどの塾の報告会に申込済みです。

子供のため、ではありますが、親も楽しみながら色んなことを考え、サポートしていったらいいんじゃないかなと思います。