【2024入試】皆が2月1日に受験した学校はどこ?

2024年中学入試の振り返り第2弾、今回は受験者数の集計です。

出願者数とともに受験者数データも公開されていますが、基本的に受験者数というのは出願者数に比例するので、この増減を見たところで出願者数と大きく変わらずあまり面白くありません。なので、増減に関してはとりあえず出願者数を見て判断すればいいと思っています。

じゃあ受験者数で何を見るかということですが、この数字は実際に受験生が受けた数というところがミソです。出願者数のように重複することは基本的にありえないので、実際の受験生の動きがわかります。

ということで、2月1日に皆がどこを受験したのかを受験者数から探っていきたいと思います。役に立つというよりエンタメ要素が強いと思うので、楽しみながら見ていっていただければと思います。

なお今回の集計では、共学校も男女に分け、男子受験生と女子受験生それぞれで見ていきます。

〜データの見方〜

- 各学校のWebサイトまたは四谷大塚入試情報センターのデータを使用しています。

- 四谷大塚偏差値50以上の入試回でリスト化しています

- 見やすさのため四谷大塚80偏差値順に並べています。

- 一覧表は、過去5年間の平均値より多い場合は赤字・少ない場合は青字で表しています。

- 男女別の数値が未公表の学校は、一定の指標(前年の割合など)から算出しています。

- 数値が未公表の学校は、前年の受験者数/出願者数の割合から算出しています。

*データに誤りがある可能性もあるので、間違いを見つけた場合はお知らせいただけると幸いです。

まだ数字が公開されていない学校もあり、その部分は強引に算出しているので、細かな数字ではなくざっくり全体感のイメージで見ていただければと思います。

【3/1追記】割と反響があったので、2月1日午後と2月2日午前の受験者割合グラフを追加しました。

2月1日午前・男子

今回は一覧表を見てもあまり面白味がないので最後に回し、まずは受験者数の推移から見ていきます。

受験者数の推移

巷で言われている通り、受験者数は2023年にピークをつけ今年は微減というのがわかります。

ただY60以上にフォーカスすると2019・20年がより大きかったりするので、2021年を境に受験動向に変化があったように見えます。Y50台に注目すると、昨年とほぼ同程度の人数になり(グラフ上は増加となっていますが、2024年は換算値が3校分含まれるので実際はわかりません)、これは最大規模と言っていいでしょう。

この動きから、弱気受験とか安全志向ということが今年の受験傾向として語られることが多いです。確かにその可能性もありますが、私はもうひとつの視点を考えてみたいです。それが新型コロナパンデミックの影響です。

元々2020・21年辺りが中学受験のピークと言われていたのが、パンデミックへの対応の早さなどで私立中学が注目され、その結果としてピークが2023年に後ズレしたと今は考えられています(2021・22年が減ったのは、遠方への通学を避ける傾向があって併願が減った影響)。

ということは、これは受験者層の裾野が広がったということを意味していて、それがY50台の人数上昇を支えているのではということです。要するに、上位層が減るのは本来の動きで、むしろその次の層が上積みされた結果なのではと。

まあどっちでもいいですが、どっちにしてもここからは緩やかに減少傾向に入るというのが、色んな情報を総合しての一致した見方かと思います。これは右肩上がりが前提だった今までとは見方が変わる転換点になると思うので、慎重に冷静に情報を見ていくフェーズかなと個人的には思っています。

男子校と共学校、進学校と大学附属校

男子校と共学校の比率、進学校と大学附属校の比率がどんなもんか、出してみました。

大学附属校の定義をどこに置くかが微妙で、それによって割合も変わってきますが、ここでは内部進学者が半数を超える学校を大学附属校としました。これは受験時に内部進学を期待するか、進学校としての側面を期待するかのラインがこの辺にあるかなという感覚値によります。この基準によって、外部進学が多い学校では、早稲田・成蹊は進学校に、中大横浜・芝浦工大・成城学園は大学附属校に分類しています。あと日本学園はまだ進学校ですが、今選ぶ人は附属校としての期待が大きいと考えられるので附属校に入れています。

男子校と共学校は、大体3:1という感じです。ちなみに2019年は74%:26%だったので、微妙に男子校への流入(回帰?)が進んでいるようです。

進学校と大学附属校はちょうど4:1という感じです。2019年は78%:22%だったので、こちらも微妙に進学校への流入が進んでいるように見えます。

どこを受けたのか

さて次が今回一番やりたかったことです。まずはグラフをご覧ください。

Y60以上の学校で、2月1日午前の受験生がどこを受けていたのかを割合で出したものです。受験生の偏差値ではなく、あくまで学校(入試)に付けられている偏差値ですが、偏差値上位層がどこを選んで受験していたのかがイメージできるかなと思います。

まあ、これを見て何かを判断するというような有用な情報でもないと思いますが、個人的には面白かったのでお伝えしたかったところです。開成ってこんなに多いんだなとか、思ったより分散してるなとか、捉え方は人それぞれだと思いますが、色々考えるネタにしてもらえればと。

ちなみに手元では合格者数版も出してありますが、(多少の傾向や誤差はあるものの)ほぼ変わらずでつまらないので割愛します。まあ合格者数で見ても大きくは変わらないということは、受験者数もほぼ最適化された数字ということになるので、よくできているなあと思います。

ライバル関係はあるのか

学校ごとに推移を見ていったときに、相関関係を感じる学校があって面白かったので、いくつかピックアップしてご紹介します。たまたまかもしれないんで、まあ話半分で楽しんでみてください。

麻布vs.駒場東邦

2020年以降で見ると、この2校に明らかな逆相関があるように見えます。立地的に駒東と海城の比較もありそうな気がするので載せていますが、どう見ても麻布の方が関連性が高いように感じます。今年は渋渋の増加も目立ったので載せてみましたが、渋渋はそもそもの母集団が少ないのもあって、ここではあまり大きな影響力はない気がします。

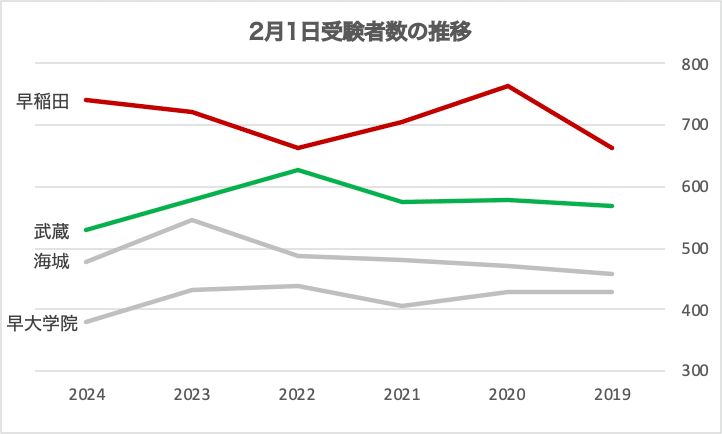

早稲田vs.武蔵

こちらも2021年以降、逆相関の関係にあるように見えます。立地で考えてもこちらの関係性は強いのではと感じます。ここも海城が比較対象かと思い載せていますがまあ微妙ですね。早大系列で地理的にも近い早大学院を載せましたが、まあちょっとあるかも?くらいのイメージでしかありませんでした。どちらも、早稲田・武蔵の関係性に割って入るほどの相関は感じませんね。

芝vs.本郷

芝と本郷は逆相関に見えますが、今まで見たグラフとちょっと違うのは、クロスしながらどちらも徐々に上昇しているという点です。で、またここで海城を登場させているのですが、ようやく相関関係が見つかったというか、本郷と海城がかなり似た動きをしてきているというのがわかりました。じゃあ芝vs.本郷+海城か?と言えば、足すと人数が倍になってしまうので残りはどこへ?という話になるし、偏差値的にもちょっと差があるので、ここでは芝vs.本郷というのが収まりがよい感じです。ただ本郷と海城が相関しているのはちょっと面白い視点だと思います。

渋谷渋谷vs.広尾学園

共学・国際系ということで比較対象になるかなと思って取り上げました。まあ逆相関があるともないともどっちにも取れるグラフかと思います。そもそも母集団が小さいので、ちょっとしたことで大きく動く可能性もあって、傾向として見るにはあまり適さないかもしれません。

受験者数一覧(2019〜2024年)

最後に一覧表を出しておくので、個別の学校分析に使ってください。

*三田国際は男女別の情報がないので過去2年の入学者比率(33%)で計算

2月1日午前・女子

続いて女子に行きます。

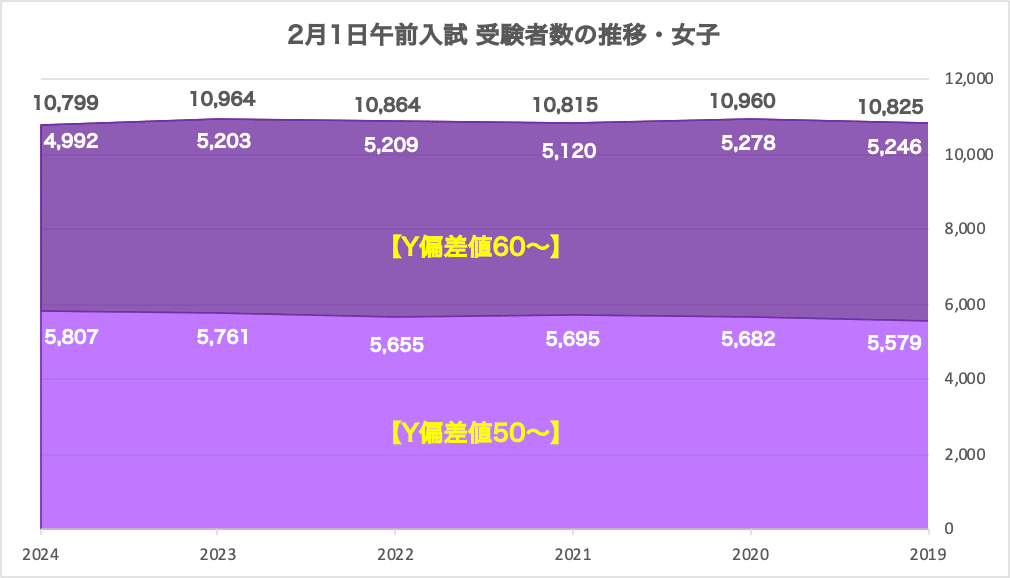

受験者数の推移

男子と同様、受験者数は2023年にピークを打ったと見て良いでしょう。ただ年ごとの増減幅は女子の方が緩やかで、2021・22年の受験者数落ち込みも男子ほど大きくはありません。

微妙な変化なのでほぼ横ばいといっていいくらいの数字なのですが、偏差値で分けて見たときにY60以上が徐々に減少し、Y50台が増えているという動きは確認できます。今年、Y60以上が5000人の大台を割ったというのは、見た目のインパクトがありますね。そしてY50台の人数は最大値となっています。

Y60以上はいわゆる伝統女子校が多くを占めているのに対し、Y50台は共学校や新興系と言われる学校が多くなります。受験者人数でもY50台の方が多くなっていて、これは女子校から共学校への動きなのか、安全志向と言われる動きなのか、どっちなんでしょう。

女子校と共学校、進学校と大学附属校

ということで女子校と共学校の比率、あと進学校と大学附属校の比率を見てみたいと思います。

大学附属校の定義をどこに置くかが微妙で、それによって割合も変わってきますが、ここでは内部進学者が半数を超える学校を大学附属校としました。これは受験時に内部進学を期待するか、進学校としての側面を期待するかのラインがこの辺にあるかなという感覚値によります。この基準によって、外部進学が多い学校では、成蹊は進学校に、中大横浜・香蘭・芝浦工大・日本女子大・成城学園は大学附属校に分類しています。

女子校と共学校はちょうど2:1という感じです。男子は76%:24%だったので、女子の方が共学校を選ぶ割合が多いということになります。2019年は69%:31%だったので、徐々に共学校への流入が増えているとは言えそうです。

進学校と大学附属校はちょうど3:1という感じです。これは80%:20%だった男子より附属校割合が高いことになります。ただ、人数的には男子とほぼ変わらず2700人強なので、これは要するに進学校の人数の違いということになります(Y50以上の女子進学校の人数が男子より少ない)。

ちなみに2019年は74%:26%だったので、微妙ですが若干進学校に寄ってきたかもしれません。

どこを受けたのか

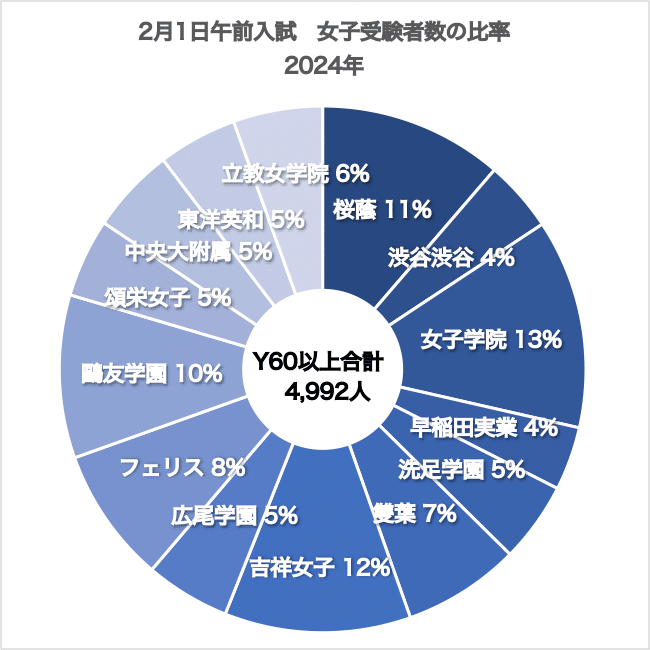

で、注目の(?)2月1日受験校の割合グラフ女子版です。ご覧ください。

男子は開成が幅を利かせているイメージがありましたが、女子は割と綺麗に分散している感があります。その中で、桜蔭・女子学院・吉祥女子が比較的多めですかね。

ライバル関係は?

男子では面白い対比が見れたので、女子ではどうでしょう?ということでここでもピックアップしてみます。

桜蔭vs.女子学院

一番綺麗な逆相関が見られたのがここですね。桜蔭が増えると女子学院が減る、逆も然り、という感じです。女子御三家ということで雙葉も並べてみましたが、この学校はそもそも変動が少ないのであまり関係なさそうです。同偏差値帯ということで渋渋も載せましたが、こちらも絶対数が多くないのもあってあまり影響はなさそうです。

フェリスvs.洗足学園

お次は神奈川女子校のトップ争いです。同じ神奈川とはいえ立地がちょっと違うのでどうなんだろうと個人的に思っていましたが、2022年くらいまでは明らかな相関があったように見えますね。ただここ2年ほどはそれが崩れ、どちらも減少となっています。洗足学園は2023年から2科目がなくなり4科目受験のみになったので、受験者数の減少はその影響が大きいと思います。それがひと段落したあとどう動くかですかね。

渋谷渋谷vs.広尾学園

共学・国際系のトップということで、男子でも出しましたが女子受験者でも比較してみました。男子ではあまり相関が見えませんでしたが、こちらは逆相関にも見えますね。まだ偏差値に差があるので本当に関連があるのかはわかりませんが、偏差値上位で共学にこだわれば選択肢はかなり絞られるので、比較対象となっていてもおかしくはない気がします。

受験者数一覧(2019〜2024年)

最後に一覧表を出しておくので、個別の学校分析に使ってください。

*三田国際は男女別の情報がないので過去2年の入学者比率(67%)で計算

**横浜共立・共立女子は2024年の数字が未公表のため、前年度の受験者数/出願者数(91%・94%)で計算

2月1日午後・男子

学校数と人数のバランスから、午後はY55以上の学校でグラフ化しました。

ここで幅を利かせているのは、都市大・東京農大第一・巣鴨の3校ですね。この3校でここ全体の半分近くになります。合格者数も結構出してくれるので、併願先として受けやすいとは言えるのではと思います。

集計元データはこちらです。

2月2日午前・男子

2月2日もY55以上としています(Y54に高輪や学習院があるので迷いましたが、まあキリのいいところで)。

ここはトップ層は神奈川2校と渋谷系2校があります。その次クラスは男子校が多数ひしめいている日程ですが、その中で本郷がかなり大きなウェイトを占めているのがわかります。附属校では明大中野が大きいですね。

集計元データはこちらです。

2月1日午後・女子

こちらもY55以上を集計対象としています。

女子の方が学校数が多いです。人数が多いのは山手学院・神奈川大附・湘南白百合の神奈川勢と、東京だと山脇学園・広尾学園・恵泉女学園あたりですね。

集計元データはこちらです。

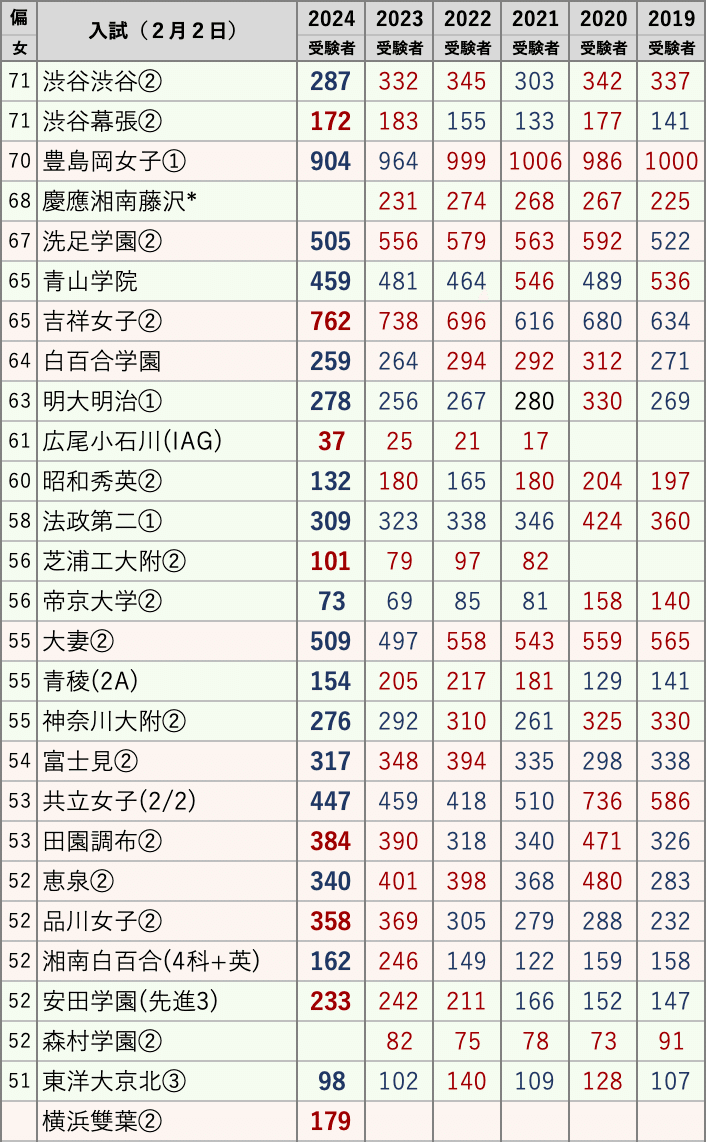

2月2日午前・女子

ここは男子と人数のボリューム感を合わせるため、Y50以上としました。ので、かなりビジーで見づらいグラフになりましたが、頑張って見てください。

ここは豊島岡と吉祥女子が抜けて大きい感じです。偏差値上位校が特定の学校に集中している一方で、それ以外はかなり分散しているのが見て取れます。

集計元データはこちらです。

総括

以上、受験者数のデータから色々探ってみました。今回のデータは掘りがいがあるというか、見たいものが色々出てきて楽しかったです。

受験校選びの参考に、なるかどうかはわかりませんが、まあ楽しんで見ていただければと思います。