字が下手でも板書がキレイに見える4つの法則

この記事を読んでいるあなたは、教員もしくは塾講師であり、板書が上手になりたいという悩みを持っている方だと思います。

自分は字が汚いから板書も下手なんだ…

そう思っていないでしょうか?

実は、

板書が綺麗に見えるためには、字の綺麗さはあまり関係ありません!

むしろ、字が綺麗でも見栄えのしない板書もよく見かけます。

どうしたら見栄えのする板書になるのでしょうか?

今回はそのコツやテクニックなどポイントを4つに絞ってお伝えします。

①文字の大きさ

②文字や図をかく時に意識すること

③色使い

④レイアウト

①文字の大きさまず文字の大きさですが、基本は握りこぶし程度をイメージします。

学校の教室くらいの部屋であれば、一番後ろの子でも十分見える大きさです。

あまりに大きすぎる字は、子どもっぽさを出してしまいますし、字が汚い人はその汚さが露呈してしまいます。

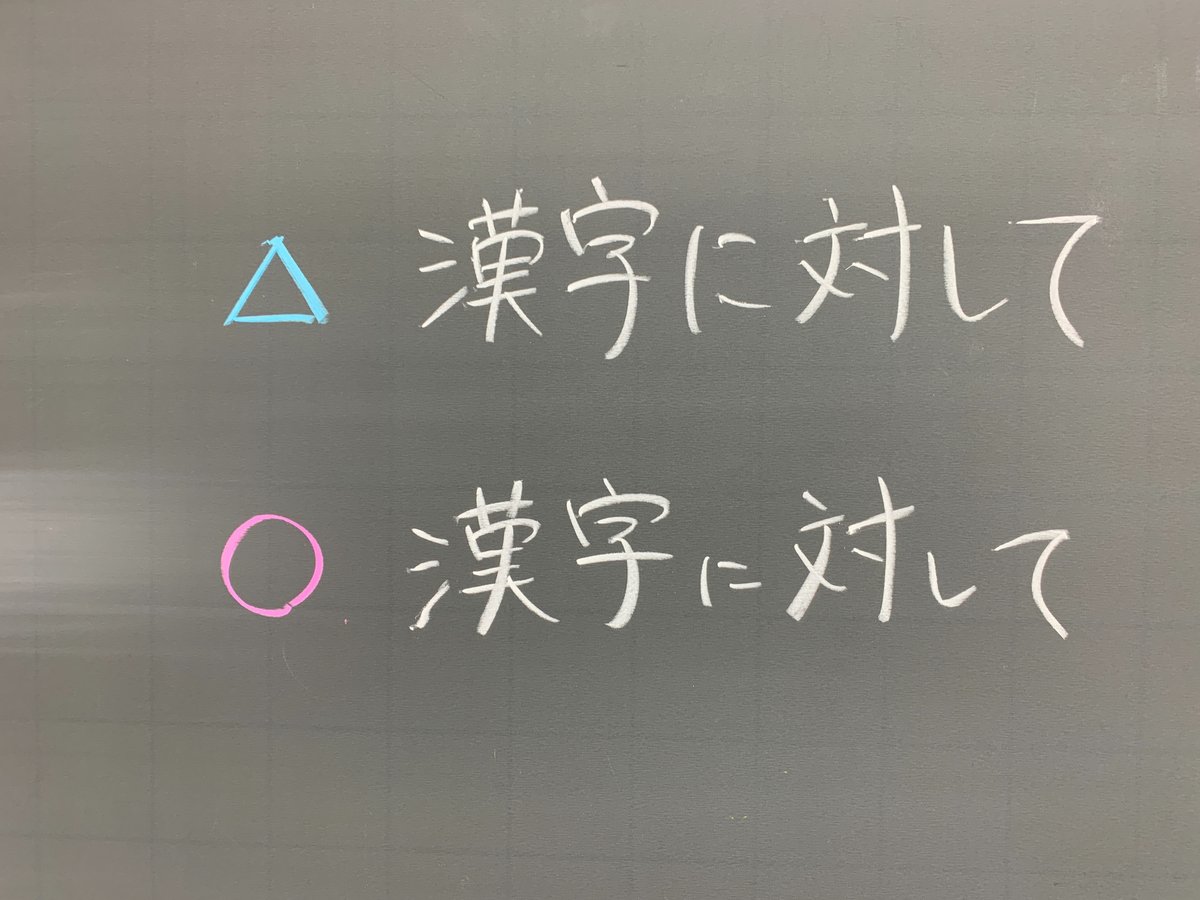

次に、漢字とひらがなで大きさを分けることもポイントです。

こんな風に、漢字に対してひらがなを少し小さめに書くと文字に立体感が出てメリハリがつきます!

②文字や図をかくときに意識することまず、文字を書く時に意識することをお伝えします。

ポイントは3つです。

一つ目は、文字の空間を意識すること!

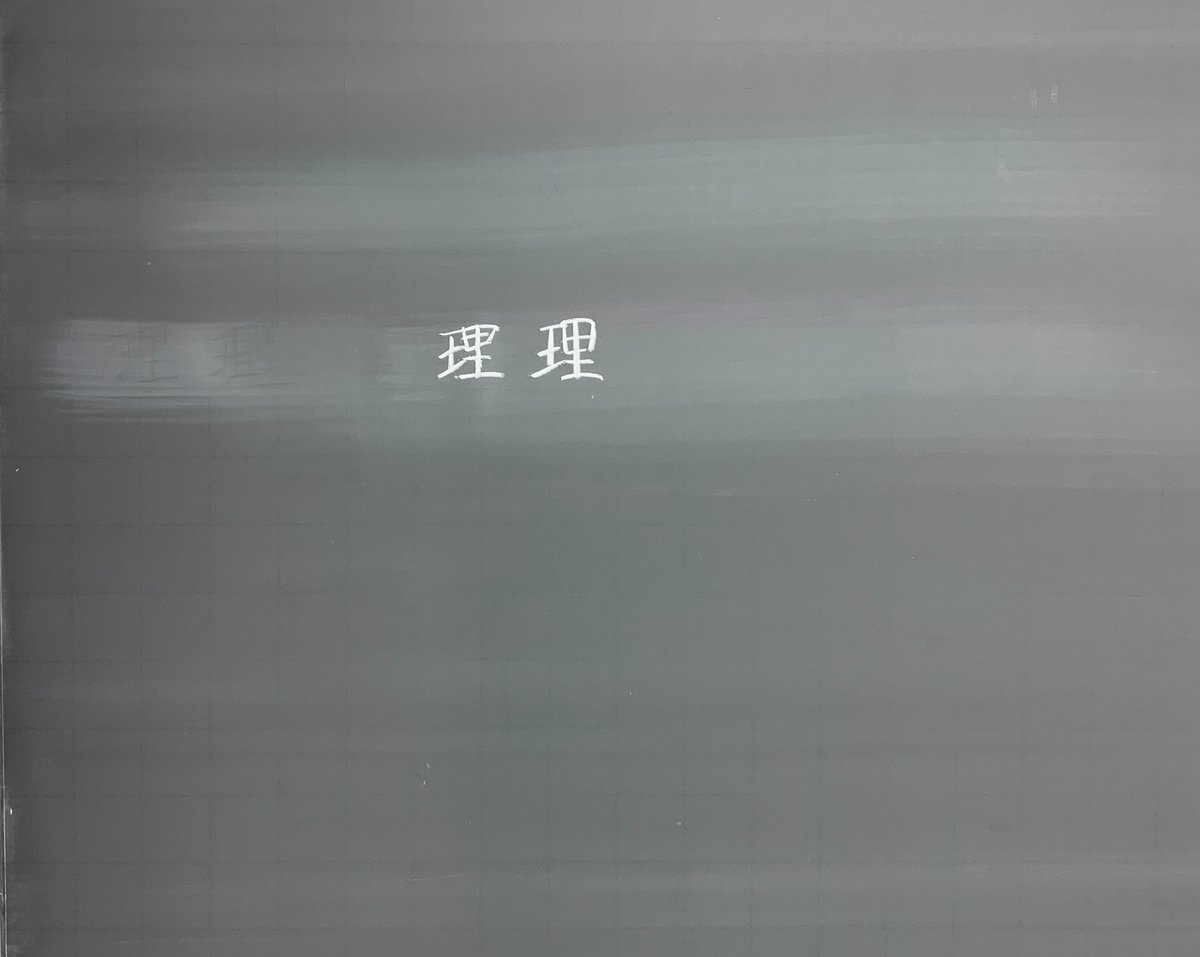

次の字を見て、どちらが見やすいか考えてみてください。

「どちらも見やすい」と思ってくれたそこのあなた!

ありがとうございます(笑)

冗談はさておき、この2つは文字の差は、

「空間の違い」にあります。

左は詰まっているのに対し、右は空間にゆとりを持たせているのです。

なので、近くで見るとあまり差はないのですが、遠くから見ると、見やすさが全然違います!

右の方が線の一本まではっきりと見えませんか?

字が綺麗とか汚いとか関係なしに、こういう意識をするだけでも板書は大きく変わります!

二つ目は、文字の傾きを整えることです。

次の写真を見てください。

上と下、微妙な違いですが、

下の方が綺麗に見えませんか?

下は文字を全て右上がりに揃えて書いています。

こういうふうに、文字の傾きを整える意識も大切です。

三つ目は、真っすぐ書くことです。

特に半身でかくと、一行が右上がりになりやすいので注意が必要です。

多少ゆっくりでも、真っすぐを意識してください!

次に、図を書くときの注意点は2つです。

・途中でチョークの太さを変えないこと

・思い切ってかくこと

線は途中で太さが変わると、途端に汚く見えてしまいます。

ある程度の勢いと大胆さが必要です!

③色使い色使いのポイントは、統一性を持たせることだと思います。

例えば、社会の歴史であれば、

・人物は赤色

・地名は青色

・重要な出来事は黄色

のように統一性を持たせると、綺麗に見えるうえ、

生徒もわかりやすいと思ってくれます。

色の見分けがつきにくい子や、zoomなどの映像授業では赤や青は少し見にくい色なので多用はしないのが無難かと思います。

私は、理科がメインなのですが、

重要語句は黄色字、特に重要な語句はそれを赤で囲うと決めています。

また、大小・強弱・酸性アルカリ性・遠近をそれぞれ赤、青で分けたりもしています。

それ以外のところを白字で書くと全体のバランスも良くなります。

④レイアウトレイアウトで意識することは、2つです。

一つ目は、基本50分以内の授業であれば、

板書は一枚に納め、消さないこと。

これ以上は書きすぎ、情報過多です。

絞れる内容があるはずなので絞りましょう!

二つ目は、その板書を思い出して知識や思考が整理できるかをチェックすること。

綺麗にまとめたつもりでも、その板書にポイントや思考が整理できる工夫がないともったいないです!

子どもたちが、その板書を見て何を学ぶべきか、

どう思考を巡らせたいかを熟考して板書のレイアウト作成に臨んでみてください。

最後に今回は、講師側から情報を発信するタイプの板書について記事を書きました。

生徒の発言を引き出しながらの板書は【中級編】にてお伝えしていきます!

今回の記事に物足りなさを感じた方は、そちらをお読みください!

最後まで読んでくださりありがとうございました。

できそうな部分から少しずつでも取り入れてみて下さい!