JUDI 全国大会 2024 in 釧路 開催報告

2024 全国大会は北海道釧路市で、9 月6~8 日の3 日間、釧路市観光国際交流センターで、釧路市民を含め60 人程度の参加を得て開催されました。

1.大会初日・招待講演

公募型プロジェクトの成果発表の後、大会2日目の市民ワークショップに向けて、観光から見る「釧路市の都市景観と取り組み」と題して、北海道大学大学院で市のデスティネーション・マネージャーを務める原田香苗氏に講演して頂いた。原田氏は旅行会社に勤めていた経験から、釧路の都市景観について情報提供がありました。フィールドワークに大いに参考になりました。

2.大会2日目・釧路の未来考える市民ワークショップ

(1) はじめに

釧路市は、かつてJR 釧路駅から釧路のシンボルとなっている幣舞橋(ぬさまいばし)までの目抜き通り「北大通り」に、百貨店や映画館をはじめ多くの商店が建ち並び多くの市民や観光客で賑わっていた。しかし、バブル崩壊やリーマンショックなどを経て、また、隣町にイオン釧路がオープンすると次々に商店は閉鎖し、今では閑散とした通りに、時折、観光客の姿が見える程度になっている。釧路の街の成り立ちから、炭鉱都市として賑わった頃は釧路川左岸側が街の中心で、その後、炭鉱が閉鉱(今は一部残っている)となると、街の中心は釧路川右岸の漁港~JR 釧路駅側へと変わってきたとのこと。

このような状況の中、釧路市では20 年後の完成を目指し、JR 釧路駅・根室本線の連続立体高架化事業を進めることになっており、これに合わせたまちなかの活性化を模索しているところである。そこで今回、地元出身のJUDI メンバーが中心となって、釧路市役所や地元紙の釧路新聞と連携し今回の企画を立案し、市民ワークショップを開催する運びとなった。開催に先立ち、釧路市の協力を得て、地元高校生に釧路の街の賑わいについてアンケート調査を行っている。その結果は後述する。

(2) フィールドワーク

午前中はJUDI メンバーと釧路市民がいくつかの班に分かれて一緒に街歩きを行い市内観察を行った。あるグループでは釧路湖陵高校2年の女子生徒と一緒に釧路町にあるイオン釧路や自然豊かな春採湖周辺などを、路線バスと徒歩で見て回った。彼女に日頃よく行く場所はどこかと聞くと、イオン釧路や春採湖湖畔にあるコーチャンフォー釧路店(複合商業施設)とのこと。幣舞橋や北大通り周辺へは月に1、2度行く程度だという。移動はもっぱら路線バスとのこと。イオンのワオンカードと連動しポイントが付与される料金システムになっていることもあり、イオンへ出かける市民が多いようである。

(3) 高校生アンケート結果報告

午後は会場に戻って高校生アンケートの結果について報告があった。他の街に負けていると思うことでは、娯楽施設や商業施設が少ない、人口が少ない、シャッター街になっている、栄えスポットが少ないなどがあげられており、欲しい施設ではラウンドワンなどがあがっていた。一方、自慢できることでは、世界三大夕日と言われる幣舞橋から見る夕日が最も多く、釧路湿原や海産物などがあげられ、住みやすい、涼しいと言った意見が多くあがっていた。また、街の中心はどこかという問では「イオン釧路」とする意見が多く、日頃買い物や遊びに行く場所を中心と感じていることがわかり、北大通りの疲弊が浮き彫りになった感じであった。

将来、釧路に住み続けたいかの問には、「住み続けたい」が17%弱で「出たい」が53%と圧倒的に多く、行き先は札幌、東京、その他大都市としており、各地の地方都市が抱える大きな課題と同様に明確に現れた。しかし、将来外へ出て久しぶりに戻ってきた時に友達と会う場所はどこかと聞くと、イオンではなく「まちなかの飲食街」をあげていたことに、一筋の光が見えたようにも思えた。

(4) ワークショップ・ディスカッション

フィールドワークで一緒に市内を回った市民のほかにも今回のワークショップに参加を呼びかけ集まった市民も交え、テーマ別に6 つのグループに分かれ、釧路の街の未来について議論した。テーマは交通・公共空間、景観・観光・産業、自然環境、持続可能なまちづくり、プロトタイプの企画立案と総合的な見地からなどとして、今回は、未来像を描くにあたり今何が課題となっているかを考えることとした。

北大通りは、国道、県道、市道の区間が混在していることが、統一した事業展開の足枷になっている、駅前が寂れていて乗り換え待ちで時間つぶしをするところが無い、高校生にとって交通費が高い、空きビル・空き地がうまく活用されていない、若者もさることながら老齢男性が行くところがない、ウォーカブルなまちづくりより暮らせるまちなかづくりを目指すべきではないか、将来へのストーリーづくりが必要、新鮮な食のアピール、開拓の歴史や自然環境を活かす、釧路特有の海霧(じり)を活かす、森と湿原と郊外から街への繋がりや変遷を今一度検証すべきなどの課題があげられた。イオンで全てが揃っていて高校生も満足していて何が悪いのか、しかしその一方で、イオンしか知らすに育っていくのがいいことなのか、そもそも働く場が無い、都会に出た子どもに帰ってきてほしいと言えないなど、これもまた地方都市が抱える共通した大きな課題があげられた。

最後にJUDI メンバーで釧路駅高架化事業の検討委員会の座長を務める法政大学の高見教授から、街の中心が移り行くことは自然な流れで、大きな商業施設があることが街の中心という見方は大都市の発想で、地方都市に求めることでは無い。それぞれの街の特徴を活かした中心を議論すべきであるとした。

今回の「釧路の未来を考える市民ワークショップ」はここまでで終了したが、今後、JUDI の北前船プロジェクトとして継続的に有志メンバーが検討を行い、釧路市への提言を目指すこととなった。

大会3日目・エクスカーション

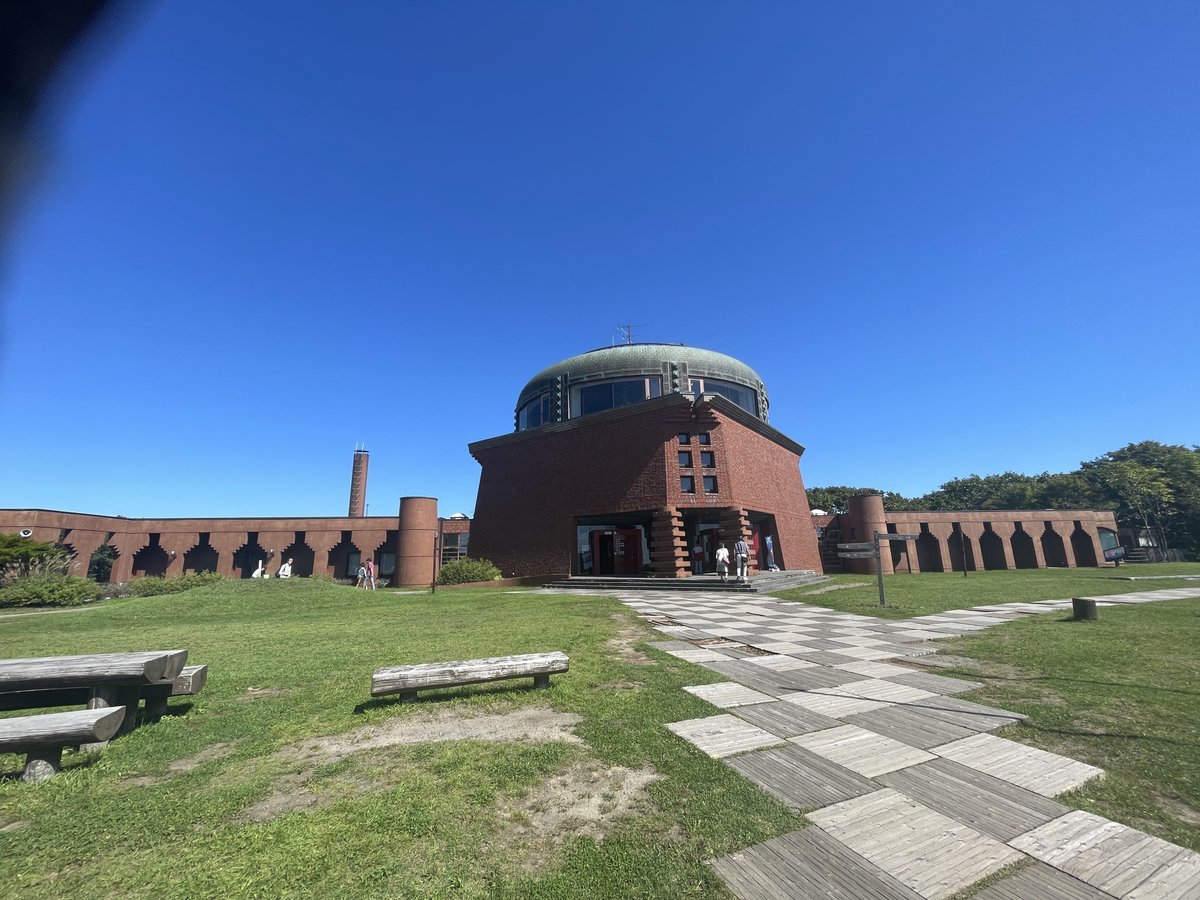

大会最終日は、市内各所のエクスカーションで、毛綱建築を重点的に見学するコースと、毛綱建築+釧路湿原展望施設を巡り釧路空港へ行くコースに別れ実施された。今大会に毛綱毅曠氏の大学時代の友人が参加しており、その解説では「彼は次から次へとデザインがあふれ出てきて、その発想は常人の理解を超えるものだった。しかし、維持管理をあまり考えていないため、痛みが早く取り壊される物件も多い。釧路には彼の作品がまだしっかりと活きていて良かった」と話された。確かにワクワクするような空間が構成され、外観意匠も特徴的で斬新だが、不思議と周囲の景観を損ねていないことに魅力を感じた。

おわりに

釧路の冬はマイナス20 度が普通という寒さで、歩道舗装は至る所で凍上被害によりでこぼこしており、柵も基礎が浮き上がり波打っていた。車道はロードヒーティングで各所にボイラー設備があるなど、過酷な冬の暮らしが想像できた。地元の慣れた人でも必ず滑って転ぶという。高齢者にはとても危険である。「ウォーカブルなまちづくり」は釧路ではあり得ないと地元の女性が訴えていたのも頷ける。

その一方、世界三大夕日は見事で筆舌できないほどで、多くの観光客が幣舞橋から眺めていた。夜の飲食街はそれなりに賑わっていて、炉端焼き発祥の地と言われるだけあってどこも美味しい。

厳しさの中の美しい自然と新鮮な食のある釧路の街の未来に期待したい。

9月6日(金)第2部 JUDI 招待講演では、北海道大学大学院デスティネーション・マネージャーの原田 香苗氏から、観光から見る「釧路市の都市景観と取り組み」と題してご登壇いただきます。

多数のご参加お待ちしております。