Part5 建材に要求される耐風性能と水密性能 耐風圧性試験方法について(1)

機関誌「建材試験情報」にて、2012年7月号~2016年4月まで連載していた基礎講座「雨/風と建築/建材」(全7回)をNOTEにてアーカイブしています。(一部修正)

Part5は機関誌2013年7月号からです。

1.はじめに

「耐風圧性試験」とは,風に対する強度試験ということになります。この耐風圧性試験に用いる試験の一つに、動風圧試験装置があります。

この装置は実際の風によって生じる正圧と負圧を試験体に対し等分布かつ安定的に載荷ができる装置です。送風機とは異なり,変位・ひずみ等の測定が安定的に行えることおよび試験体全体に均等な圧力を加えることができることから,この装置による試験が一般的なJISとして規定されています。

耐風圧性試験を行う対象としては,壁,屋根,建具が代表的なものです。ここでは建具について紹介します。

2.建具の耐風圧力性試験方法

建具の耐風圧性試験方法はJIS A 1515「建具の耐風圧性試験方法」に規定されています。代表的な建具としてサッシ,ドアセットがあり,それぞれの評価基準は,サッシはJIS A 4706,ドアセットはJIS A 4702に規定されています。

2.1 評価基準

評価基準には耐風圧等級が定められていて,等級ごとに最高圧力(表1)が異なります。試験では対象となる建具に見合う等級を選択し,圧力を加え,試験体の観察,変位計を用いた当該部位の変位測定及び圧力載荷後の開閉の異常の有無を確認します。

2.2 サッシ

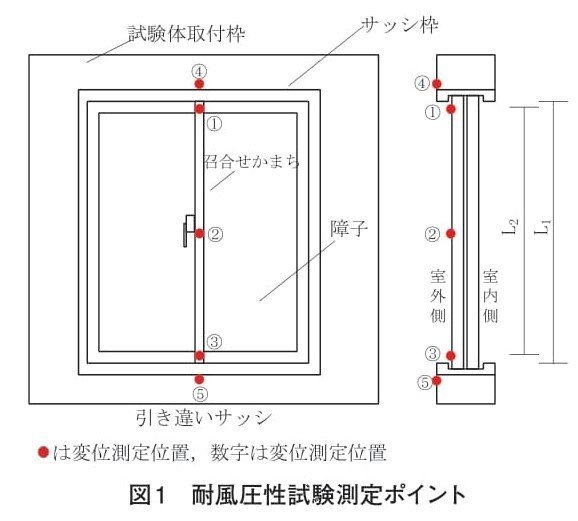

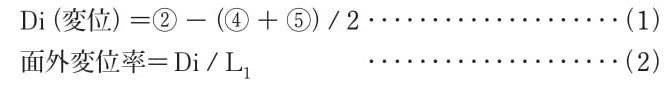

サッシには,引き違い,片引き,上げ下げ,内外倒しなどさまざまな開閉形式があります。図1に示した引き違いサッシはその中でも代表的なもので,多くの建物に使用されています。この引き違いサッシでは,変位の測定を5ヵ所行い,測定ポイント①~③は召合せかまち3点の変位,④,⑤は試験体取付枠の変位を測定します。ここでいう,召合せかまちとは左右の戸を閉めた時に重なり合う中央部にある垂直部材をいいます。測定で得られた値から,召合せかまちの変位およびたわみを算出することができます。

ここでの召合せかまちの変位とは,図2の鉛直断面図に示すように,風圧力を受けた時の召合せかまち中央部の面外方向への変位量をいいます。

召合せかまちの変位は図1および図2に示す②,④,⑤における測定値を(1)式に代入し算出することができます。さらに,この変位を内のり寸法で割ることにより,召合せかまちの面外変位率として求めることができます。なお,内のり寸法とは上下サッシ枠の内側の距離(L1)をいいます。

続いて召合せかまちのたわみについて説明します。このたわみは,図2に示すように召合せかまち単体の面外方向へのたわみ(反り)の程度を求めています。

召合せかまちのたわみは①,②,③における測定値から(3)式を用いて算出することができます。また,このたわみを標線間距離で割ることにより,召合せかまちの面外たわみ率として求めることができます。ここでの標線間距離とは,①,②,③を結んだ直線距離(L2)をいいます。

JIS A 4706で要求される召合せかまちの変位率の評価基準は1/70で,その数値を超えた場合は,試験圧力に対して十分な強度を保持していないことになります。例えば内のり寸法(L1)2000mmのサッシではその変位は約28.6mmとなります。実際に試験で1/70を超えてしまったサッシを見たことがありますが,実際の建物でそのような状況になったとすると,サッシがかなり膨れた形になるので恐怖感を抱くと思います。また,たわみ率はガラスが6.8mm以上を用いている時のみ1/100という評価基準が適用され,6.8mm未満のガラスの場合は参考値となります。

2.3 ドアセット

次にドアセットについて説明いたします。

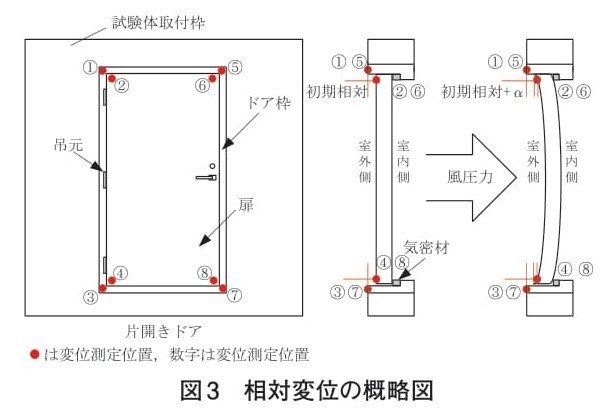

図3は一般的な片開きドアを示したものです。奇数番号の測定ポイントはドア枠,偶数番号は扉の隅角部を測定します。各測定値を次式(5)~(8)で計算すると,相対変位として算出することできます。

A=②-①・・・・・(5)

B=④-③・・・・・(6)

C=⑥-⑤・・・・・(7)

D=⑧-⑦・・・・・(8)

ここでの相対変位とは,ドア枠と扉の相対距離をいいます。風圧力を受ける前の初期相対距離を基準とし,風圧力を受けて扉が移動した距離(α)を相対変位として求めています。なお,評価基準は15mm以内で、ドアが閉まる方向のみが対象となります。開く側は参考値になります。

3.おわりに

次回は壁・屋根の耐風圧性試験を紹介いたします。

<執筆者>

中央試験所 環境グループ 松本 知大

<試験の問い合わせ先>

総合試験ユニット

中央試験所 環境グループ

TEL:048-935-1994

FAX:048-931-9137