HF40CLモービルホイップアンテナの調整

雨天時も移動運用したい、POTAアクティベータ運用したい、という欲求に負けて、多少の雨天でも運用できるモービル環境を整えています。

※25/02/18追記: 下部エレメントを1mのステンレス棒に交換する改造を行いました (後述)。

はじめに

この記事を作成している途中でCQ誌の今月号に目を通していたら、同じようにHF40CLをモービル運用向けに調整する記事が掲載されていました。パクりじゃないです。本当に。

前提

運転中に運用するつもりはなく、駐車中のFT8運用を想定しています。そのため、リグの固定などは行いません。また、電源も車のバッテリーから引くとは考えず、ポータブル電源単体またはポータブル電源に安定化電源を接続することを想定しています。

運用周波数帯

これは悩みましたが、まずはPOTAアクティベートが成功する可能性の大きい国内QSOを優先すべく、40mに出ることにしました。これ以外のバンドは晴天時限定で、既存のRHM8BやAX1にM型コネクタのアダプタを付けて運用する方向で。

追加した機材

アンテナ

各社から色々なアンテナが発売されていますが、今回は第一電波工業のHF40CLモービルホイップを選択しました。センターローディング型で全長が2m以上あり、他の短縮アンテナより飛びそうな見た目です。

基台

愛車が軽ハッチバックのN-ONEなので、基台はルーフサイド型かハッチバック型が最初の選択肢として上がりました。製品を調べてみると、ルーフサイド型はルーフレールがあることが前提なようですが、N-ONEはスムースルーフなのでルーフサイド型は取り付けられなさそう。

ハッチバック型の基台なら行けそうですが、ウチのN-ONEはRSなのでリアスポイラーが標準で装備されており、アンテナと干渉しそうです。そこでマグネット式基台・K702Mを選択しました。

AKGのヘッドホンみたいな名前ですね。

閑話休題。マグネット式なのでルーフに細かい傷が入りそうですが、細かいことは気にしない方向で。ただし、このマグネット式の基台は全長1.5m以下・重量350g以下のアンテナにしか対応していません。HF40CLはいずれもオーバーしていますので、走行中の利用は明らかにNGです。駐停車中の使用も自己責任でお願いします。

アース処理 (カウンターポイズ)

さらにこの基台、同梱の取説には以下のような記述があります;

また、50MHz以下のアンテナは接地容量不足のために使用できません。

この記述、ウェブの商品説明とPDFの共通取説には記載されていないんですよね。それはそれとして、この問題を解決する製品も販売されています。それがマグネットアースシートです。

車体と電気的に結合させてアースを取るという素敵な製品です。今回はこれを2枚用意して、確実にアースが取れるようにしました。ただし、公式にマグネット基台とマグネットアースシートでアースが取れると述べられている訳ではありませんので、この辺も自己責任で。

なお、CQ誌の記事ではマグネットアースシート1枚では下げ切れなかったSWRを、 カウンターポイズを追加して対応しているようです。どちらが正しいということもないかと思いますので、好みに合う対応で問題ないかと思います。

調整

調整前の測定

HF40CLは運用周波数に応じてエレメントを切断し、中心周波数fcを調整する必要があります。購入直後の素の状態でNanoVNAで計測したところ、fcは7.023MHzあたりでSWRは1.1程度でした (個体ごとのバラつきがあると思います)。FT8の運用周波数である7.041MHzも7.074MHzも±15kHzより外で、SWR 1.5以下になっていません。

エレメント調整

マニュアルによると、エレメントを1cm切断するごとにfcがおよそ20kHz変化 (上昇) するとのこと。今回は7.070kHzあたりをfcにし、7.041MHzはビスでエレメント長を調整して対応することしました。多少短い程度のエレメントなら、少し浮かせてビス止めすることでfcを下げることができます。

今回は (7070 - 7023) / 20 = 2.35 [cm]ということで、10円玉の直径程度を切断すればよさそうです。10円玉を当てて切断する位置の目安を付け、油性マーカーで印を付けた後に手持ちの金のこでゴリゴリと……

全然歯が立ちません。ツルツル滑ります。ステンレス硬すぎ問題。

仕方がないので金のこでの切断は諦め、金やすりを使うことにしました。断面が長方形のやすりは角がツルツル気味だったので、断面が半円状のやすりを使いました。取説にある通り、切断する側をペンチ (プライヤーの代わり) で挟んで固定して、やすりの角を当ててゴリゴリと削っていきます。

切断するより先に左手が疲れてきました。プライヤーよりも万力を使った方がよさそうです。少々時間は掛かりましたが、無事に切断できました。バリは出来ませんでしたが、断面面のエッジにやすりを当てて多少滑らかにしておきました。

調整後の測定

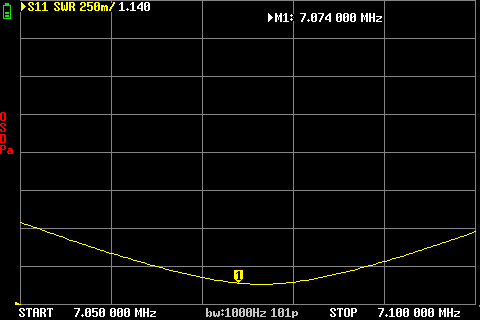

切断後のエレメントでSWRを計測したところ、一発でfcを7.074MHz付近にすることができました。この時、SWRは1.2以下となり、fc±15kHzでSWRが1.5となりました。マニュアル通りです。

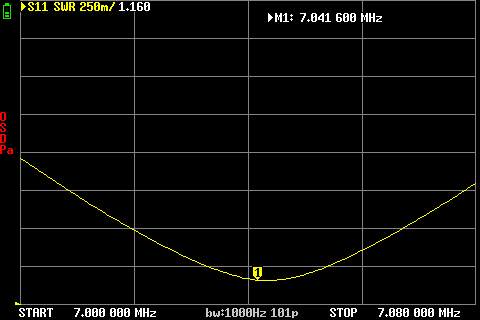

また、上部エレメントを15mmほど引き出すことで、fcを7.040MHz付近に調整できることも確認しました。ここでもSWRは1.2以下になっています。これならATUがなくても国内外に向けてFT8で運用できますね。

なお、fcやSWRは周囲の環境によって上下しますのでご注意下さい。今回のスクショではSWRは1.1より大きくなっていますが、別の場所では1.1より小さくなりました。

注: ここで示している2枚のスクショは横軸のスケールが微妙に違いますのでご注意下さい。

検証

POTAアクティベータ運用

近隣の二箇所の公園の駐車場から、KX2で5W QRP運用しました。

当然のことながら、V型ダイポール+50Wに比べて呼ばれる数は減りましたが、アクティベートが成功する(=10QSOが成立する)までに掛かる時間はほぼ変わりませんでした。国内QSOするには十分な性能で、POTAアクティベートのみを目的とするならこの組み合わせが最もお手軽でよさそうです。

雨天時の運用

雨が降った日に試します。

25/02/18追記: 魔改造

40cmの下部エレメントを1mのものに交換する改造を行いました。詳細は該当記事を参照して下さい。

いいなと思ったら応援しよう!