フィールドワークの「無駄」を考える

皆様、こんにちは。

このnoteは、松浦年男先生が企画されたアドベントカレンダー 2024「言語学な人々」の 24日目の記事として書かれたものです。

24日目ということは、クリスマス・イブである。

街中が浮かれポンチになっているような時に、一人、ちまちまとnoteを書いている自分がちょっぴり怖くもあるが、時間もないので、先に進みたい。

思えば、この企画に参加するのも3年目となった。

2022年に投稿した記事は、こちら。

なぜ、私が静岡北部で話される井川方言の調査・研究をすることになったのか、その経緯について綴った。

「こいつ誰?」とお思いの方は、まず、この記事をどうぞ。

2023年に投稿した記事は、こちら。

図らずも、方言調査が、限界集落に暮らす高齢者にとっての活躍の場を創出している、という内容だ。

ありがたいことに、たくさんの方が読んでくださった。

この記事がきっかけで、「限界集落の高齢者に開かれた新たな福祉の場 ー 危機方言の記録・保存活動を通して」(第32回情報保障研究会)という講演をすることになったり、『社会言語学第24号』に「福祉言語学の再構想」という論考を掲載することになったりした。ありがたい。

驚いたのは、この記事を読んだ方から、「研究に役立ててほしい」と多くの寄付金(チップ)をいただいたことである。

中には、何度も桁を数え直してしまうほど大きな金額を寄付してくださった方もあった。

研究というのは、お金がかかる。特にフィールドワークは、経費で落とせない性質の出費が多い。例えば、学生たちと調査に出た時、やはり食事代はこちらが支払ってあげたいなあと思うし、調査協力者への手土産も持参したい。多い時には毎週のようにフィールドに出る私にとって、こうした寄付金は、本当にありがたかった。

また、この記事に励まされた、感動した、といった感想も多くいただいた。「これからはもっと頻繁に記事を書こう、拙い文章であっても、誰かの心に届くかもしれない」

…そう決意してから、早一年…

いや、怖っ!!

というわけで(どういうわけだろう)、一年ぶりの記事となってしまったが、今回は「フィールドワークの『無駄』を考える」というタイトルで記事を書きたい。

なぜか。

その調査、無駄が多すぎません?

先日、私の実地調査に同行した方から

「ジョイ先生の調査って無駄が多すぎません?2時間のうち、90分はお年寄りの話を聞いてあげている。もう少し効率的に調査をした方がいいですよ」

といった内容の助言をいただいたのだ。

確かに、私の調査は、無駄なこと、無益なこと、非効率的なことが多いように見えるのかもしれない。終始、雑談で終わってしまうこともよくある。予定していた調査がほとんどできず、帰って来ることもある。

しかし、私はこれで良いのではないか、と思っている。

そもそも、調査協力者の話を「聞いて『あげて』いる」などと思ったことは、一度もない。

元々、人が好きであるし、「(言語の研究を通して)人間とはどういうものなのか知りたい」という思いも強い。

未知なるものへの好奇心も人一倍あるので、話者の方から聞くあれやこれやを心から楽しんで聞いている。

私の調査地である井川は、なんとも独特な場所だ。地理的に隔絶されており、かつては人の往来がほとんどなかった。ところが、1950年代にダムが建設されることになり、当時2,000人ほどの人口だった村に、6,000人もの工事関係者が九州や東北から入ってくる。一方で、村の中心地はダムに沈み、多くの人が山を下りることになる…

そんな激動の時代を生きた方々から聞く話は、どれも私の知らないことばかりであるし、他の場所では決して聞けないものだ。

騙されたと思って、こちらの動画を見ていただきたい。

井川方言以前に、話の内容がとにかくおもしろい。

井川の方々は、長く自給自足の暮らしをしていたので、生活の知恵や工夫も並大抵のものではない。

病気や怪我をした際の民間療法など、驚嘆すべきものばかりだ。

国立国語研究所の「ことばミュージアム」に寄せた記事では、薬として余すところなく使われて「クソヘビ(=マムシ)」について書いたので、こちらも是非。

その調査、効率悪すぎません?

調査に同行した方からは、

「その場でパソコンに打ち込んだ方が早くないですか?」

とも言われた。

実際、多くの研究者は、話者の話を聞きながら、PCにどんどん打ち込むし、必死にメモを取ったりもしている。

本来は、私もそうしたい。時間は有限であるし、後で、録音、録画を見直した際に、「…これ、なんだっけ?」という事態が生じることも少なくない。

ただ、心情的にできない。

たとえ調査であっても、「人と人との自然な関わり」を大切にしたい。

録音・録画機材も可能な限り、目立たない場所に置いている。

こんなきれいごとを言っているようでは、研究などできない、とお叱りを受けそうだが、思わぬ利点もある。以下に、一例を示したい。

共通日本語には、「有声阻害重子音の忌避」と呼ばれる音韻ルールがある。

つまり、「ッダ」や「ッガ」のような促音+濁音の組み合わせは、避けられる傾向がある。

* ただし、外来語の場合は、この制約を受けにくい。

例:「エッグ(egg)」「レッド(red)」

さて、井川方言は、この「促音+濁音の組み合わせ」が出現する方言であることが、先行研究から分かっている。

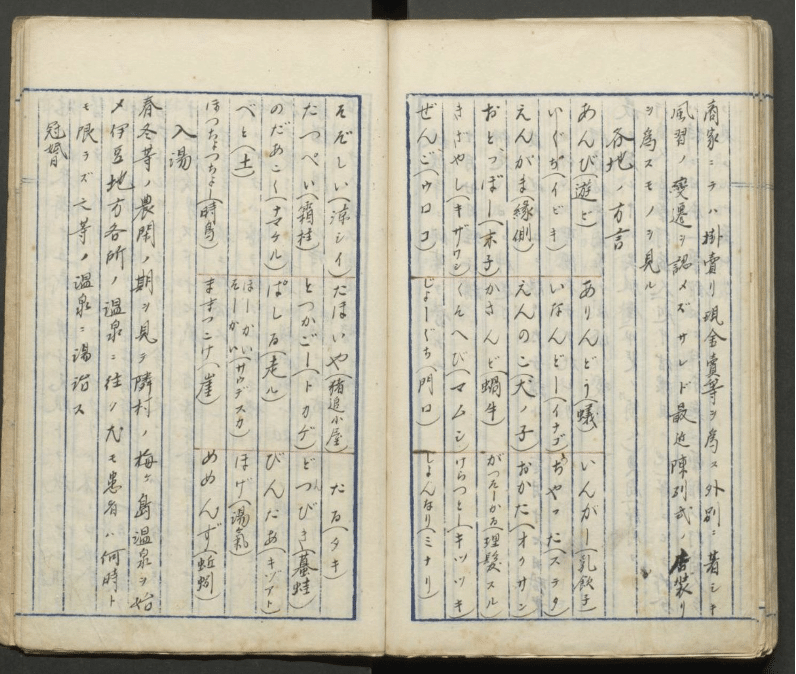

以下は、1913年に発行された「井川村史」の「方言」に関する記述である。ヒキガエルを表す語は、現在「ドンビキ」と言われるが、当時の記録には「ドッビキ」と書かれている。

また、1978年に発行された「史料編年井川村史 第1巻」には、数ページにわたり井川方言の辞書が掲載されており、ここにも「促音+濁音の組み合わせ」を含む語が多く見られる。

私はフィールドワークを始めた頃から、この音韻現象に関心をもっているのだが、これを引き出すのは、なかなか難しい。

話者の方が、意識すればするほど、以下のように、促音が撥音になりやすいのだ。

・カサッド→カサンド(カタツムリ)

・おっじも→おんじも(かかし)

・かっだるい→かんだるい(疲れる、気がふさぐ)

・がっじき→がんじき(かんじき)

ところが、自然な会話の中には、この「促音+濁音の組み合わせ」が溢れるように出てくる。

無駄だと指摘された雑談の中には、未知の音韻現象や語や表現が多く含まれているのだ。

フィールドワークに「無駄」などあるのか

研究者は、さまざまな業務に忙殺されており、とかく時間がない。そのような中でデータを取らなければならないので、費やした時間に見合った成果を得ようとするのは当然のことである。

私も時間は足りていない(野球シーズンには、全試合、欠かさず見てはいるが、その点は気にしないでいただきたい)。

しかし、あまりにもタイムパフォーマンスや効率性といったものを重視すると、大切なものを失ってしまうように思う。

話者の方と、美味しい井川茶を飲みながら、のんびりおしゃべりしたり、一緒に散策したり、時に畑仕事を手伝ったり、そんな時間は、私を人間的に成長させてくれるし、思わぬ研究のアイディアが生まれることもある。

考えてみれば、私の研究者人生は無駄なことだらけのように見える。

初めての海外での学会発表など、ひどいものだった。

0歳、1歳、9歳と、3人の子を引き連れて、飛行機を乗り継ぎ、20時間以上かけてニューオリンズ(米国ルイジアナ州)まで行ったのに、私の発表には聴衆が一人も来なかった…

当時、まだ大学院生だったので、費用はすべて自費だ。

泣ける。

お金、時間、労力、あらゆるリソースが無に帰したかのように見える経験であったが、私の人生の糧になっている…のだろうか、果たして…

さすがに無理があるような気もしてきた…

いや、無駄に見えても、ずっとずっと後になって、何かにつながる可能性は大いにある。

未来に期待しよう。

井川に通い始めて5年目になった。

まだまだ、ひよっこだが、フィールドで関わる方々の毎日が、方言調査を通して、少しでも豊かになることを願っている。

いいなと思ったら応援しよう!