初等数学ってなんだよ 代数学編

初等数学は「初等」だから簡単?

いきなり、大見出しを否定することになるが、初等数学は簡単どころか数学のなかでも最難関と言っても良い。ここで用いる「初等」は初等、中等、上等のランク付けではなく、「根本の」の意味と取った方が良い。

扱うものは演算子(+とか×とか)、多項式($${x^2-5x+6}$$など)、方程式($${x^2 = 0}$$など)、三角関数(sinやcos)や指数関数($${e^x}$$)で――というか、それそのものを数学的に定義して、性質をすべて確定させる。最終的には「数」自体に次元を認め(一次の数、二次の数……と言った具合)、行列、演算子、線形性なども数から独立したものではなく、拡張された数に包含される、「そのような」数として統括する(注意しなければならないのは、変数に関してだけは「自分で次数や型そのものを定められる」ため、完全に数に包含することは不可能であることである)。数学と表裏一体の物理学では、「量、方向、性質」すべてを包含する数をテンソルなどと呼ぶ。

初等数学、特に四則演算や方程式は義務教育で当然に出るが、その意味、特に「方程式として、多項式を0と見做すことは、とどのつまり何を算出しようとしているのか?」は永遠に謎のままである――いや、義務教育の時点でそこのところをがっつり話されてもほとんどがドロップアウトしてしまうが。あと、現代の下がりに下がった教員採用の基準では先生側も答えられないと思われる。ただ、義務教育で扱うことは事実であるため、「初等数学=簡単」という誤謬が根付いてしまっているように思う。

すでに頭が痛いような文章が並んでいるが、初等数学は「数」そのものの正体を解き明かす学問だとはわかってもらえたと思う。この記事は決して初等数学の解説や手ほどきではなく――どちらかと言えば、筆者自身が散々に苦しめられた経験を思い返して、難所をピックアップしつつも恨みつらみを書き並べるだけである。数式や解法と言ったものは挿入されるにしても、端から論文にする気はないので、レトリック、比喩表現、逸脱や脱線――数学の言葉だけでなく、文学の言葉も容赦なく使うつもりだ。全体として口が悪くなると思うが、辛酸を嘗めさせられた敵を愛せよって方が無理なものよ。

目標としてはジョルダン標準形までを定め、ガロア理論にも部分的に触れられれば良しとする。

代数学と解析学

現代数学でも「一応」代数学と解析学は区別する。代数学が「数」そのものの探求に重きがあるとは上記のとおりだが、一方、解析学は「世界を数式で写し取る学問」と表現しても的外れではないだろう。古代ギリシアにおいては、代数学と幾何学(要するに、三角形や円、「形」に関する学問)の二本柱であったが、幾何学の進歩に伴って、いつの間にか解析学という言葉に置き換えられていった。幾何学もあらゆる形を写し取るに違いはないのだが、「現実には存在し得ない形も写し取る」「動いているものを動いているままに写し取る」とその射程を広げていき、ついにはローラン級数やフーリエ級数など、「任意の対象の形を復元する」という領域にまで到達した。具体的な時期までは特定できないものの、この白眉に到達するまでに、幾何学は解析学と呼ばれるようになっていたのだ。

さらには19世紀、レオンハルト・オイラーやカール・フリードリヒ・ガウスなどの尽力によって複素数の体系が完成したことにより、代数学と解析学の互換までも可能になった(実数だけでは、二つの学問の何がどのように対応しているのかよくわからなかったのである)。なので、現代数学では代数学と解析学は地続きのもので、もっと大きな枠組みのそれぞれの側面に過ぎないと見做されている。

ただ、数学の言葉としては境目がないにしても、教育現場や数学畑では言い分けできなければ不便で仕方なく、代数学・解析学という表現は未だ健在である。空間や方程式に関するものを代数学、微積分や極限に関するものを解析学とふわっと区別しているばかりだが。

今回は「代数学編」ということで、微積分や極限の論法は極力避けるつもりだが、一切を、というわけにはいかず、どうしても顔を出してしまうことがある。一つ、例えを出そう。

$${X(0)=a}$$

$${X(m+1)=1/2(X(m)+a/X(m))}$$

(XはX(0), X(1), ……. X(m), X(m+1)と順番に並ぶ数列。{X(m)}と省略して書くことも多い)

みんな大嫌いな漸化式であり、この形式は「ニュートンの逐次近似法」と呼ばれるものである。ある数字 a の根を求めるものであり、平方根だけでなく、三重根、四重根、…… 、n重根にも対応可能である。実際の算出方法はネットに星の数ほど解説があるので、そちらに当たって欲しい。

ただ、ここで肝要なことは数列{X(m)}は漸化式である以上、必ず規則正しく並び、どこかの項が入れ替わったりするなど決してないということだ。

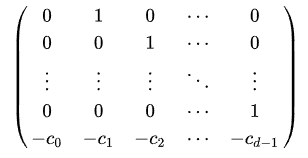

この式――というか漸化式全般を行列で表現すると次のようになる。

n次だけではわかりにくいので、2次と3次バージョンも併記した。

作用素とは演算子(+とか×)を拡張したもので、数を足したり引いたりというよりも、数の集合である空間ごと足したり引いたりするものである。そして、上の図は作用素の一つで、何を操作するかというと、「数列を一つ先へずらす」……{X(m)}を引き合いに出せばX(0)はX(1)へ、X(1)はX(2)へ、作用素を操作するごとに先の数へ変換されていく。数列{X(m)}の個数に対応するだけ作用素を使うことで、数列全体の構造を明かし、計算が可能になる。

一応、c(d-1)部分の説明も付けておこう。下の行に並ぶ数列{c(d-1)}は定数項の係数であり、次のXにずれるための適当な数値が入る(無論、{X(m)}に対応して、適切な数値を決める手法は確立されている)。c(d-1)を見て

「{c(d-1)}じゃなくて{c(d)}じゃ駄目なの?」と思う方もいるかもしれないが、確かに、{c(1), c(2), …, c(d)}としても問題は起こらない。ただ、数学畑では{c(0), c(1), …, c(d-1)}と「0」からナンバリングをつける取り決めがある(別に、何かしらの権威からそのように指示されているわけでもないが……)。このあたり、自然数($${\mathbb{Z}}$$)の構成するにあたり、1からではなく0から始めた方が何かと都合が良く、それを反映しただけで、特筆するような何かがあるわけでもない。数学にとって大事なことは、{c(1), c(2), …, c(d)}でも{c(0), c(1), …, c(d-1)}でも、数列に入っている数の個数は同じなのだから、「何の違いもない」という感覚だ。

また、下の行のすべてにマイナスがついていることが気に掛かる方もいるかもしれないが、数列{c(d-1)}は方程式に変形した場合、本来、右辺に出るものであり、それを行列に含めるために左辺に移行する過程でマイナスがついたのである。

いきなり脱線及び逸脱してしまっているが、元々の話は漸化式を行列で表すと、「先へ一つずらす」性質に帰着するということだったはずである。そして、上の三つの図を比べてみると、何の数があるか云々よりも、数の配列が同じ規則であることがわかる。行列においては、「数の配置で性質を表す」という認識が最重要であり、配列規則そのものが数学における文法と言っても過言ではない――無論、語学と同じくきっちり勉強しなければ、「ここの対角に「1」が並んでいるから数列の中身を一つずらす行列だ」と読み取ることさえできないものの。

そしてここに至ってようやく解析学、特に微積分に話が繋がる。微積分もよくよく考えれば、ある数列のなかで、微分は右に一つずらす操作、積分は左に一つずらす操作に違いない。微積分は一回微分すれば、例えば、三つ先の数に飛んでいくような無秩序なものでなく、微分(あるいは積分)の回数に準じて規則正しく並んでいる。ということは、定数項の数列{c(d-1)}を微積分と対応するように定めれば、上と同じ行列で事足りるのではないのか?

そして、この疑問はまったくその通りなのである。上の行列の本質は「数列のなかの数を一つずらす」ことであり、ある規則を以って並んでいる数列に対してはすべて対応させることができる。規則正しく並ぶ数列の代表こそ、漸化式と微積分であり、事実、数学上はこの二つを操作する手順はまったく同じなのである。

つまり、日常言語では漸化式と微積分が言い分けられているからと言って、上記の行列を「漸化式に使うもの」と書いてしまえば片手落ちになってしまう。数学としては解法の手順が同じである以上、漸化式と微積分は同じ構造を持つものであり、正確を期するならば、私は「漸化式と微積分等に使うもの」と書くべきなのだ。

無論、学術の場においてはこのような持って回った言い方をすれば怒られるのだが、この記事は完全に私怨なので、このような煩雑にも逐一言及していく。現代数学では代数学と解析学の垣根は取り払われているとは先に書いたが、上記の行列を例に、このような形で微積分や極限が飛び出してくることにはご寛恕願いたい。

数の次元

数にも次元があり、0次元の数、1次元の数、2次元の数 …… n次元の数と無限に連なっていく。高校では2次元の数としてベクトルも扱う……が、正直なところ、「量と方向を併せ持つ数」と説明されてもちんぷんかんぷんだった人が大半だったのではなかろうか(いや、この説明でも間違いではないのだが……)。

0次元は点、1次元は線、2次元は面、3次元は立体と把握している方も多いと思われるが、それならば、2次元の数は「平面」であることと「方向を持つ数であるベクトル」であることの兼ね合いがよくわからなくなってしまう。また、当たり前ながら数の次元は3次元で打ち止めではなく、4次元の数は4次元立体を構成する……が、実は4次元に関しては行列の完備までを理解すれば思いのほか簡単に想像できるようになる。それでもなお、5次元以上はもうわけがわからなくなる。これは5次元以上のほとんどが解を見つけられないことに端を発するのだが(アーベル-ルフィニの定理)、詳細を書くにも複素数と4次元の関係を明記してからでないと支離滅裂になるため後述に回す。

高校数学までならば数の次元が繰り上がるごとに点、線、面、立体へと拡張されていく、という認識でトチることはない。だが、大学数学、そしてさらに上まで修めようとすると、さらに厳密に理解する必要が出てくる。

数の次元の最も根本的な説明は、1次元の数は単一の数から成る、2次元の数は2つの数の組から成る、3次元は3つの数の組から成る、であろう。ここで肝要なのは、構成する要素を任意に選び出せるため、それぞれ単なる数の寄せ集めにはなるのだが、そのなかに特定の性質を発揮する組み合わせがあるということだ。そしてその性質こそが「平面であること」だったり「方向を持つこと」だったりする。

最も拡張された意味での数を構成できる操作こそが行列であり、m × n次まで対応できる(無論、mとnに無限を代入しても行列の構造は崩壊しない)。例えば、単一の数(1次元)は「1 × 1の行列を切り出したもの」と言えるし、ベクトルは「n × 1 または 1 × n の行列を切り出したもの」と言える(高校数学では、nが 2 か 3 のときのみを扱うが、4 以上となってももちろんベクトルと呼べる)。この要領で、あらゆる数の「量、方向、性質」等は行列に包括できるものとし、ある特定の振る舞いを見せる組み合わせには名前を付けて特に区別するわけだ。なかでも、エルミート行列、ユニタリ行列と呼ばれるものは、数学ばかりでなく物理学においても非常に重要な数の組み合わせであるが、この二つの説明をする前に、0次元の数について触れておきたい。

先に書いた行列に当てはめると、0次元の数は 0 × 0として行列から切り出したもの……であるのだが、この説明でもあっている反面、当然、「だったら何もないじゃないか!」となるだろう。0次元の数は実際に計算に用いるために定義するというよりかは、数全体の構造の調和を保つために導入するもので、言い換えれば純粋数学(応用数学に対立する言葉。応用数学が化学やプログラミングなどなど「実用」のための数学を追及する一方で、純粋数学はひたすらに「理論的正確性」を追い求める)の人間でない限り、0次元の数を意識することはなく、つまりは大半の人には人生で出会うことすらない。

そもそも、高校教育までは1次元の数の四則演算や微積分に終始しているため、数の次元、延いてはすべての次元を統括する数全体の構造まで意識することはほとんどない。純粋数学においてはもちろん数全体にまで射程を広げ、2次元の数や3次元の数どころか n 次元の数まで把握しなければならない……というか、純粋数学は「理論の一切を省略せず、すべてを書き出すべし」という立場であるため、何かを見落とせば落伍者の烙印を押されてしまう。

それで、数全体の構造がどうなっているかと言うと、n次元の数全体はn-1次元以下の数をすべて包括する、n-1次元の数全体はn-2次元以下の数をすべて包括する……という具合で0次元に到達するまで延々と続いていく。このあたり、論理学の記号を持ち出せれば、

$${Uf(βn) ⊃ U(βn-1) ⊃ … ⊃ Uf(β1) ⊃ Uf(β0)}$$

(β はその次元に属するすべての固有値、 f は固有値から広義固有空間を作る操作)

と書き出すだけで十分なのだが、文章に起こそうとするとどうしても曖昧なところが出てしまう。それでも無理に説明を付すると、無限の大きさを持つ面(2次元)のなかにはすべての線(1次元)、点(0次元)を含み、無限の大きさを持つ立体(3次元)はすべての面(2次元)、線(1次元)、点(0次元)を含むといったところか。これが上の次元へと無限に連鎖していくわけである。そして、それぞれの次元には特定の振る舞いを見せる数の組があり、そこに名前を付けて別個に切り出していくのが純粋数学である。

数全体の構造を把握するに、まず躓く蹉跌は「次元の異なる数、殊にその大きさ(量)はどのような関係にあるのだろう?」ということである。「次元の異なる数の大きさをどのように処理すれば矛盾なく計算ができるのだろう?」ということでもある。

論法をすっ飛ばして結論を書けば、「その次元よりも低いすべての数は0と見做す」ことで上記の疑問は解決する。少し補足を加えると、ここでの0は絶対値(ノルム)のことであり、数としての純然たる0である。また、あくまで、3次元空間に立ったときには2次元以下の数が0になるのであり、2次元空間に立てば2次元の数は当然に大きさ(量)を持つ。そして、私たちが日常で使う自然数や整数は1次元なわけだが、より低い次元の数として0次元を想定しておく。この0次元の数は実際に計算に使うというよりかは数の全体の下限を定めておくと言ったもので、さもなくば、マイナス1次元だとかマイナス2次元だとかおかしな方向へ無限後退してしまうのだ。言い換えれば、0次元の数は下へ無限に連鎖するを防ぐピリオドなのである。

上記の取り決めを行う操作が「ルベーグ測度」と呼ばれるものであり、この名を聞いただけで拒絶反応で嘔吐する方々もいるのではなかろうか。主に積分法の導入に登場する概念であり、現代数学では、

1、リーマンの可積分条件によって最も単純な積分法を定める

2、ルベーグ測度を導入して、連続性を保証する

3、有限で定めた1,2を無限に拡張して一般化する(広義積分)

が、積分の定義において主流な手順である。

しかし、ルベーグ測度の詳細は専門書に当たれば良いものとして、この記事では先に書いた結論になるとだけ記し、深入りはしない(厳密に書こうとするとめちゃくちゃ長くなるし……)。ただ、ルベーグ測度を巡る面白い小話が一つあるので、紹介しておこう。

「バナッハ=タルスキーのパラドックス」と呼ばれるもので、数学畑でなくとも聞いたことがある人も多いのではなかろうか。また紹介するに、このパラドックスの不可解さゆえ、様々な誤解が生じている節があり、適当な解釈を示しておきたいという私的な理由もある。

「バナッハ=タルスキーのパラドックス」の数学的証明は七面倒なので読者の勤勉と根性に任せるとして、要点だけ抜き出せば、

3次元の球を有限個に分割して(ただし、5つ以上に分割する必要がある)、線形変換を行うと(回転と平行移動に限る。拡大・縮小を含めるとアフィン変換になってしまう)、元の球と同形の球を二つ作り出す操作が存在する。

というものである。直感的には「?」となる定理だが、奇妙なことに正しいのだ(だからパラドックスの名が付いているのだが……)。

この絡繰りというか、落とし穴はこの定理が「公理に関するもの」であるということである。(数学における)公理という言葉は知っていても、その詳細まで精通している人は少ないと思われる。実際、数学の根本中の根本であり、物好きでもない限り理学系ですら触れたがらない分野である。

できる限り公理について簡単に説明すると、「数の全体を構成するために、無条件で受け入れざるを得ないいくつかの条件」と言ったところか。数学も別に神様からの贈り物ではないので、「絶対の条件」となる足場はどうしても任意に拵えなければならない。ただ、数学の性質を考えると、「任意に設定できるにしても、最も単純な形に収める」ということが好ましい。この超難問に挑んだのが、レオポルト・クロネッカー(1823-1891 独)、ゲオルク・カントール(1845-1918 独)、ダフィット・ヒルベルト(1862-1943 独)などなど偉大な賢人たちであり、「バナッハ=タルスキーのパラドックス」を提起したステファン・バナッハ(1892-1945 ポーランド)とアルフレト・タルスキー(1901-1983 ポーランド)の二人もそのうちに入る。

最も単純な公理を定めるに、様々な論文が飛び交い、論争も混迷に混迷を極めたわけだが、そのなかで提出されたものが上記のパラドックスであり、時代の文脈を考えると、バナッハとタルスキーが言わんとしたことは、数学そのものの矛盾を指摘するというよりかは、「この問題が出る以上、公理には体積(大きさ、量)を入れておくべきでは?」という提案に近い。

ルベーグ測度のところで触れたが、ある次元において、それより下の次元の体積は必ず0と見做す。ところが、現代を鑑みればこの処理は積分法の導入の際に行うのが主流となっており、結果として体積の整備は公理を定めた後に回されている(ZFC公理系においての話である。無論、体積の概念を含めた公理自体は構成可能である)。つまり、上記のパラドックスはまだ次元ごとの大きさの違いが曖昧な段階での話であり、ルベーグ測度を導入する前、という大前提がある(ちなみにルベーグ測度を組み込むことをそのまま、体積確定と呼んだりする)。

パラドックスの内容に照らし合わせて説明すると、3次元の球を分割した断面はもちろん2次元の面と見做されるわけだが、この部分は必ずしも体積が0にならず、事によると、「2次元の面」としてではなく「3次元の球」としての大きさを持ち得る。そして、1回の分割で2つの断面ができることは当然であり、その結果、「球としての体積」が分割するごとに蓄積していく切り分け方が存在する。バナッハとタルスキーはこの不可解な動きを公理の段階で排するべきであると、その顕著な例としてもう一つ球が増える場合に証明を付して提出したのである。

公理論を巡る論争のなかでも、体積を含めるか否かは特に紛糾した部分であり、実のところ上記のパラドックスを明示されるまでもなく、それぞれの数学者はこの不自然な現象を把握していた。ただ、直観として不可解である、という程度に留まり、実際に数学の言葉に置き換えるにはバナッハとタルスキーの登壇を待たなければなかった。とどのつまり、私が言わんとすることは「最も単純な公理を定める大混乱のなか、提案の一つとして出された」という文脈が抜け落ちて伝わっているため、あたかも「バナッハ=タルスキーのパラドックス」は数の全体に適用できるという誤謬が根付いてしまっている、ということだ。

ついでに、どのような形で現在主流のZFC公理から体積の概念が抜け落ちたかも書き留めておこう。実のところ、ZFC公理に体積の項目を追加したとしても、別に全体としての矛盾は起こらない。ただ、ルベーグ測度の導入(体積確定をする)はZFC公理の九つの公理のうちの三つ、「=(等価)」「Φ(空集合)」「(a, b) ≠ (b, a)(順序対)」だけを用いて構成できるのだ。それならば当然、「重複する形で公理に「体積」の概念を置いておくのは余計では?」となるわけである。

この、「論法を誤らない限り、無駄な条件は自然に切り落とされていく」という現象について、最も適切に表現できているのは分析哲学の祖、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン(1889-1951 オーストリア)に思う。ヴィトゲンシュタインは『論理哲学論考』のなかで、「オッカムの剃刀」を引き合いに出し、論理の余分が当然に削られていくことこそ、この言葉の本当の意味である、と述べている。元々の「オッカムの剃刀」についても一応説明しておくと、14世紀英国の神学者オッカム(オッカムのウィリアム)が哲学全般への態度として、「何かを証明するに、必要以上に仮定を用意してはならない」という指針を示したものである。そして、ヴィトゲンシュタインは自身の哲学に照らし合わせ、「必要以上の仮定を用意すること自体が根本的にできず、不必要の仮定はただ単に表現上の間違いとして書き添えられているだけである」と再定義を与えたわけである。

エルミート行列とユニタリ行列

行列はm × n からなる(m と n は自然数で、無限の範囲でも構わない)とは上記にも示したが、別の言葉に言い換えると、「行列は n 次元の数を m 次元の数に移し替える」となる。ここで注意すべきは、n × m 行列の場合、「m 次元 ⇒ n 次元」の方向に変換され、m と n は順番が決まっていることだ(可換ではない、などと言う)。m × n と移し替えられる先を前に記述するのは完全に記法の問題であるため、覚えてもらうしかない。

もちろん行と列の数は任意、そのなかに入る数値も任意なわけだが(行列の場合、実数にも複素数にも対応できるように整備してある。ただ、以降の説明では簡略化のために特に断りがない限り実数として考えている)、物理学や情報工学など、実用的な場において特に頻出するのはやはり n × n 行列――つまりは同じ次数のなかで変換する場合である。応用数学の場では2次行列、3次行列などの言い回しが頻発するが、これは 2 × 2 行列や 3 × 3 行列など、n 次正方行列(場合によっては n 次正則行列)のことを指している。

例えば、ある数を二倍する場合、1次元ならば、単に 2a と書くわけだが、これは1 × 1 行列と1次元の数 a の積とも見做せる。1次元の数の範囲のなかで、a が2倍されたわけだ。

これが2次元の場合、

などとなる。

二つ例示されている時点で嫌な予感がする方もいるだろうが、あくまで2次の数の全体の大きさが2倍されるのであり、2倍の仕方は一様には決まらない。上記の例では、左の行列では2つの元がそれぞれ$${√2}$$倍されているので、全体としては $${√2 × √2}$$ 倍で確かに2倍となっている。右の行列も、1つの元が2倍、もう一つが1倍なので全体としては 2 × 1 倍で2倍なのである。

上記の例だけでも、次元が上がるごとに、演算や性質等の自由度が広がっていくとは感じ取ってもらえると思う(反面、簡単な演算でも計算する項目が爆発的に増えるのだが……)。これは捉え方の問題ではあるものの、初等数学においては次元が上がるごとに数の幅が広がっていくというよりも、無限の領域において無制限である数が3次元、2次元、1次元と切り出されていくごとに性質等が固定されていくと考えた方が得心がゆく場合が多い。そして、2次行列や3次行列の自由度を利用することで、平行移動や回転も数の組み合わせで再現できるようになるのだ。

ここで疑問がある。これまでの文章で、数の組み合わせによって行列が様々な性質を発揮するとは何度も述べてきた。それならば、行列に含める数は任意に選べると言っても、どのように選んでも必ず何かしらの性質は出てくるのか? そして、そのなかに基準となるような行列――言い換えれば、2次元以上でも演算規則や性質が一意に決まっている自由度の低い数の組み合わせは存在しないのか、ということである。

そして、この答えこそが正規行列と呼ばれるもの――とりわけ、それぞれ正規行列の一形式であるエルミート行列とユニタリ行列である。ここからはガロア理論にも関わってくる、ある数の集合(自然数や実数など)といくつかの演算の組による空間の生成方法と、さらに抽象的な議論が始まる。筆者としては、読者が食らいついて行くことを願うばかりだ。

実数(1次元の数)を扱っているうちはそこまで意識することはないが、2次元以上の数はほとんどの場合、1つの数でも対となって表れてくると感じられるようになる。加法(足し算のこと)において、3の逆が-3、乗法(掛け算のこと)においては3の逆は1/3とは義務教育だけでも何となくわかってもらえると思う。もちろん、こんな説明はまったく学術的ではなく、ある演算において単位元と逆元は何か、そしてさらにその演算の通用するすべての数の集合における逆写像は何か、などを正確に表現しなければならない。ただ、数学を拡張してくと、ある数のグループ(数の集合)には一対一で対応し得る逆写像を持つものがあり、正負も逆数も複素共役も、集合に組み込まれた演算規則に依存して、固有の形として出てきただけ――つまり、逆写像全体の一側面に過ぎないと解されていくようになる。

逆写像とやらの例をもう少し見てみよう。複素数においては複素共役という対の関係がある。何でも良いのだが、1 + 5i に対する 1 - 5i を例えに出そう。この対の関係は図で表現した方がわかりやすい。

ここで、正確に読み取るまでは求めないが、直観として感じて欲しいのは、虚部が + の場合、反時計回りへの回転(偏角)が生じ、虚部が - の場合、時計回りに回転が生じることだ。そして、どちらの場合も、実部たる1は同じ地点に位置する(考えれば当然のことで、実数上に1が何個もあれば、そもそも実数として成り立っていない)。複素数における対は感覚的に捉えづらいが、この二つは回転の方向が異なるだけで、結果としては実数の1に帰着する。そして、鏡像になっているものの、「この経路」で1に帰着する数はこの二組しか存在しない。だからこそ、同じ量の回転が逆方向であるだけの対と考え、複素数 1 + 5i と 1 - 5i はまったく同じ構造を持つ一つの数として見做すのだ。

続いて、行列の場合も見て見よう。行列のなかで、対を為すものとして、以下の例を挙げる。

二つの行列は転置という関係にある。左上から右下へ並ぶ3を軸と捉え、どちらかを反転させるともう一方に一致するとはわかってもらえると思う。これも逆写像の一種なのである。

物事には表と裏があるとはよく言ったものだが、数学においてはその裏(逆写像)が様々な意味によって無数に存在する。日常言語では「裏の裏は表」というブール値の表現に加え、「裏の裏にはさらなる裏がある」など「裏 ⇒ 裏の裏 ⇒ 裏の裏の裏」の無限後退の表現も思いのほか登場する。前者は表と裏の二項しかないため、単純な処理で済む。それならば、後者の場合は数学においても複雑な処理を要するか? 実のところ、こちらも単純な処理で済む。数学では表から裏へひっくり返すという「操作」に注目して、「何回操作したか?」を初期の状態に結びつける。2回操作するもの、3回操作するもの……とそれぞれを演算として区別すれば、「表 ⇒ 裏の裏の裏」を解するに必要なことは、「3回ひっくり返す操作」を演算として導入することである。このようにして、起点である表から、「n回ひっくり返す」操作を適宜紐付けていけば、すべてがまったくの対(二項対立)にまで分解できる(n の数が大きければ、もちろんリストは伸びに伸びるのだが……)。この観点に立てば、「表と裏」しかないブール値も、「1回の操作」ですべて処理できる特殊な例と見做すこともできよう。なぜこのようなことを書いておくかというと、以下の議論では、種々多様の逆写像が登場するが、すべての演算規則に反しないように気をつけつつも、二項対立にまで単純化されていると注意を促しておきたいからだ。

逆写像と演算が密接な関係にあるとは随分熱を入れて書いたわけだが、実務においては、「逆写像を行う演算をわざわざ定める」というよりも、「ある演算に、逆写像が生成される余地を組み込んでおく」場合が圧倒的に多い。こちらの方がずっと簡単になるからである。そして、演算に逆写像の余地を組み込む最大の鍵は単位元、逆元と呼ばれるものである。

最も単純な例として、乗法と加法を見てみよう。

乗法において、単位元は1である。別に適当に決めたわけではなく、「ある数 a に 1 の乗法を行うと、元の数 a になる」――この性質を持つ唯一の数だからである。また、「1 のみで乗法の操作を何度行っても、必ず 1 に帰着する」という部分も非常に重要な意味を持つ。義務教育でも習うことであるため、「何だって、当たり前のこと言ってるんだ?」って感じだろうが、演算の性質を確定させるに、不変の数をただ一つ持ち得ることは非常な強みなのである。

次に乗法の逆元について考えてみよう。乗法の逆元は逆数と呼ばれ、その説明もいくつかあるが、ここでは「元の数とその逆数の乗法を取ると、1になる」というものを採用しよう。乗法において1は不変の性質であり、ある数 a と逆数$${1/a}$$の乗法が2とか3とかに飛んでいくことは決してない。乗法のフィールドにおいては1を基準として、シンメトリーに数が配列されていると言い換えても良い。ある数がいきなりおかしな方向へ飛んでいったり、異なる数が同じ位置に重なっていたりなどは決して起こらず、それゆえに乗法は一枚のタペストリーとして完備された演算なのである。

加法においても同じ論法になる。加法での単位元は0であり、「ある数 aに0を加法しても、元の数 aになる」、「0だけを何度加法しても0になる」――すなわち加法は0を基準として、完備された演算となる。加法の逆元についても(加法の場合、マイナス記号で表現する)、「ある数 a との加法を取ることで0になる数」と定めることで、一切の重複や欠落なく負値が決定される。

他の逆写像、複素共役や転置はもう少し複雑な手順が必要になるものの、根本的な論法は乗法や加法と同じである。完備でき得る演算ならば必ず演算自体に不変の数が一つあり、そこを基準に、逆元をもとの数とすべて一対一になるように取り決める。正直、読者がここまでついてこれているのかは、私ではわからないが、ここで感じて欲しいのは、逆写像と演算は切り離すに切り離せないもので、無理に引き裂けばどちらも崩壊してしまうということである。

逆写像と演算が切っても切れぬ関係であると明言したところで、再び行列の話に戻ろう。行列は数を「方向や性質」も含めて拡張した数であるため、乗法、加法、複素共役、転置……それぞれの逆写像と演算もまた漏れなく包含している――が、演算一つにつき、1つの逆写像を持つと言っても、当然、その総計となるとかなりの数になる。演算規則が乱立するようなら、一見ではこんがらがってように思えるのも当たり前で、実際に行列は数の構造としては非常に複雑な様相を呈している。あまり次数を上げ過ぎると、もはや何がどのように関連しているのかすらわからず、人類の英知を以ってしても、完全に解析できているのは4次元までである。それならば、無限すら包括する行列はあまりに無秩序が過ぎ、人間如きが踏み入るべきではない禁足地に等しいのではなかろうか?

このような怯懦に囚われることが確かに私にもあるとは認めざるを得ないが、ここは、もっとポジティブに考えてみよう。特定の行列においては乗法、加法、複素共役、転置……少なからず、いずれかの単位元に一致しており、延いては対応する演算をまったく無視し得ることがあるのではないか、と(すでに述べたとおり、単位元は対応する演算に対して不変となるので、行列の全体にも影響を及ぼすことがなくなるのだ)。もしも、本当にいくつかの演算に対して不変の行列があるならば、人知でも扱える範囲に収まりやしないだろうか?

そして、この仮定のもとに発見されたのがエルミート行列とユニタリ行列である。

エルミート行列の定義は数学の記号を使えば、「$${A^* = A}$$」と書くだけなのだが、記号の説明は必要だろう。「*」は行列の複素共役と転置を取る、という操作を表す(ただ、流派によっては ~ (チルダ)などを用いる場合もあるので、一応確認を取った方が良い)。この操作を随伴変換と呼び、逆写像を取る操作が二つ複合している演算なのである。そして定義に沿えば、エルミート行列は随伴変換の結果、元の行列に一致するものである。レトリック気味に表現すれば、乗法において1が1であり続けるように、加法において0が0であり続けるように、エルミート行列は複素共役と転置に対しては、元の形を保ち続けるのだ(数学においては不変という言葉を使う)。エルミート行列に適用できる演算としては乗法と加法の二つのみになるわけだが、それならば、「実数での四則演算とさほど変わらないのでは?」と疑問が浮かんでくる。そして、この疑問は大当たりで、実際にエルミート行列の計算は実数のものと要領が同じで、感覚的にもそこまで解離するものでもない。

この、「実数と地続きで四則演算ができる」という性質ゆえに、エルミート行列は行列のなかでも特殊な数、殊に「無秩序な行列を明かすに基準となる数」として、重要な意味を帯びているのだ。

一方で、ユニタリ行列を数学の記号で表すと、「$${A^* = A^{-1}}$$」となる。文章に起こせば、「随伴変換を取ると、逆数になる」である。これを説明するにも無数の表現があるのだが(却って、この表現の多様性が行列の自由度を暗示してもいる)、前後の文脈に合わせた、多少恣意的な言葉を使おう――間違っているわけではないものの、ユニタリ行列の説明に次の表現を付すのも珍しいが。

ユニタリ行列は逆数、複素共役、転置、三つの逆写像の関係が等号によって、完全に固定されている。また、随伴変換と逆行列(行列の逆数は、区別のためにも逆行列と呼ぶ)が一致するため、元の行列との積を取ると単位行列(E : 行列における単位元)になる。

実数(1次元)において、数 a とその逆数 $${\frac{1}{a}}$$の積を取ると、単位元1となることは当然だが、行列にも乗法が組み込まれている以上、この点は同じなのである。この性質を利用して、例えば、次の計算を考えてみよう。

$${\frac{1}{a} × b × a = b}$$

a と b は自然数でも実数でも複素数でも、乗法が組み込まれている数ならば何でも良い。そして、計算結果としては当然 b に戻る。同じことをユニタリ行列によって再現してみよう。

A* B A = B'

記法の違いがあるためややこしいが、これは上の a と b に行列を当てはめたものだ(Aがユニタリ行列に当たる。Bは任意の n 次正方行列)。左のAは随伴変換となっているが、ユニタリ行列においては「$${A^* = A^{-1}}$$」であることを忘れてはならない。そして、この計算も当然B’に帰着するのだ。ただ、B’は確かに実数の場合と同じく大きさ(量)を保っているのだが、他の部分が組み変わっている可能性がある。なので、B’と区別する表記を用いた。ここからはB’の何が組み変わったのか解説していこう。

ただその前に、なぜBを挟み込む形に配置しているのか気に掛かる方もいるかもしれない――広義の数には順序対というものがあり、数の並び方によってまったく意味が異なってしまう(常に数の順番を入れ替えることのできる(=可換である)実数が特別な数なのである)。なので、行列では適切な計算を施すために、右からの操作、左からの操作という区別が生まれてくるのだが、順序対の解説は本筋から外れすぎているので、申し訳ないとは思いながらもここでは割愛させていただく。とにもかくにも、上記の並びで計算しなければ、B’がおかしな方向に飛んでいってしまう可能性があるのである。

それでは、B’は大きさ以外の何が組み替えられているのか? 2次以上の数は「方向や性質」を持ち、行列においては「数の配列」によって表現されるとは何度もしつこく書いてきた。もちろん、数の「方向や性質」と言ったとき、その種類も無制限に存在するわけだが、ユニタリ行列が変換するものは、「平行移動と回転」に限られている。この二つは数学に限った話でもないが頻繁に出てくる操作であり、特に区別して「線形変換」と名付けている。大きさを保つと殊に強調しているのは、線形変換の二つの操作に「拡張・縮小」を含めた変換は(上でも少し触れたが)アフィン変換と呼ばれ、線形性のさらに外、もっと複雑で広大な領域の演算となる。アフィン変換もまた数学的に確固と定められているが、非線形の演算については書き出すともはや終わりが見えなくなるので、この記事では取り扱わない。ご寛恕を。

ところで、行列の大きさと言ったとき、概ねは行列式のことを指しているのだが、実は固有和(トレース)や作用素ノルムなど大きさの表現方法もまた無数にある(よって、前後の文脈からどの大きさのことを言っているのかは常に把握しておかねばならない)。それぞれの内訳にまでは深入りしないが、重要なことはユニタリ行列による変換はそのいずれをも不変に保つということである。

ユニタリ行列は線形変換(平行移動と回転)のすべてを再現できるところに最大の特徴があるわけだが、もう一つ大きな意味を持つ強みがある。$${\frac{1}{a} × b × a = b}$$ の演算には元の数 a と逆数$${\frac{1}{a} }$$を用意する必要があるわけだが、変数が行列の場合、この逆数(逆行列)を算出するのも容易ではない。通例、余因子行列というものを利用して計算するのだが、これがまた手順の複雑になることがほとんどなのだ。ところが、ユニタリ行列の場合、随伴変換(複素共役と転置)を施すだけで逆行列に一致すると定められており、次元に関係なく簡単に逆数を求められる。この事実もユニタリ行列が行列のなかでも特に重宝される理由となっている。

それでは、エルミート行列とユニタリ行列の章もまとめに入ろう。数学の言葉なりレトリックの言葉なり、表現するにも無数にあるわけだが、ここでは、「何に使うのか」と用途に注目して要約しよう。

エルミート行列はほとんど無制限の行列のなかでも、私たちに親しい四則演算の適用できるものをすべて抜き出した行列の集まりであり、ユニタリ行列は使用頻度の高い平行移動と回転(二つまとめて線形変換と呼ぶ)を引き起こすものをすべて抜き出した行列の集まりである。

ジョルダン標準形

エルミート行列とユニタリ行列、さらにジョルダン標準形への論理展開は、私の記憶が確かならば理学系の大学三年ほどの内容だったように思う。理工学系、ではなく理学系(特に、数学と物理学の理論科学)に絞ったのは、工学系であれば、こんな数学の根本中の根本、針に糸を通すような、緊張に満ち満ちた精査など金にならないとして、見向きもしないだろうからだ(というか、私が単純に工学系のカリキュラムを知らない)。そして事実、理学畑は一人の天才がいれば十分な分野であり、生き延びるためには自分が天才になる他はなく、趣味以外の理由で手を出すようなものでもない。そんな不毛たる大地であるものの、高学歴や明るい未来を投げ捨ててでも、世界の真理に挑みたがる狂人が一定数いるというのは人間の不思議とでも呼ぶべきか。

もはや、これまでの内容に読者が食らいついてきているとは期待しない方が良いのかもしれないが、ひょっとすると人々のあいだに紛れ込む物好きなり狂人なり賢者なりは、これまで筆者が「行列の固有値には言及してこなかったこと」を訝しく思っているだろうとはきちんと自覚している。

ちょっとばかりの知恵はある私も、固有値に触れてこなかった理由について、「行列において、固有値はそこまで大きな地位を占めていないため」などとは口が裂けても言えない。実際の問題として、固有値は行列の「核」とでも言うべきもので、エルミート行列やユニタリ行列そのものに対する変形や $${e^A}$$ や $${A^n}$$ など変数の型が行列の場合の指数関数や冪演算は、どうしても固有値を利用しなければならず、この他にも固有値を操作する局面は非常に多い。

固有値の操作を身に着けなければ、もう少し先に進んだ数学や物理学にまったく太刀打ちすることができなくなるのも事実であるが、この固有値、存外実践的な重要に寄っており――というか、純粋数学においては「実際に役に立つか、役に立たないか」の物差しすら抜け落ちており、固有値は本当に行列の「核」以外の意味を持たない。

現代物理学においては、固有値の操作によって、世界の精確な模型を作り出す偉業に達したことは事実だ。それでは、純粋数学における固有値の功績は如何なるものか?

固有値はその値が不変である空間を作り出す(固有値が増減したり、変形したりすることのない空間が必ず存在する)。これが(広義)固有空間である。そして、ある行列はそのなかに含む固有値が作り出す固有空間を加法によって結び付けられたものと解することができる。これこそが純粋数学における行列と固有値の関係で、それ以上の意味はない。

固有値の作り出す固有空間の総和こそが行列の構造である、と説明しても正解なのだが、もう一歩だけ進めなければ正確には欠けてしまう。なぜならば、それぞれ固有空間の関係として、重なりなく結合している場合と重なりつつ結合している場合の両方を考え得るからだ。とりあえず一例として、次の行列を見ていただきたい。

ジョルダン標準形においては、実数と複素数が完全に統括されているため、この二つの数に区別は設けない。固有値が実数であるか複素数であるかの違いでしかないのだ。なので、行列の対角に a + ib などの形式は当然に現れ得る。

エルミート行列やユニタリ行列も含まれる正規行列では、対角化と呼ばれる操作により、固有値は対角に並ぶよう整理されている(正規行列以外の行列では、対角化しきれず、他の場所にも0以外の数が出てきてしまう)。また行列を成すそれぞれの固有空間に順序対はなく、対応して対角に並ぶ固有値の順番の如何に関わらずすべて同等の行列である。

まず、左の行列を見てみよう。これまでの説明に照らすと、固有値1、固有値2、固有値0からそれぞれ生成される固有空間が結合している、となるのだが、大きさ(量)を持たない固有値0から生成される固有空間も大きさが0となるのだ(零空間、核空間などと呼ばれる)。なので、左の行列は二つの固有空間に大きさを持たない固有空間が結合しているというよりも、そもそも3次の行列に2次の行列が組み込まれていただけ、と解するべきである。事実、数(行列まで拡張された数)としては、下の2次行列とまったく同等なのである。

それならば、中央と右の行列こそが、3次行列として成立しているわけだが、ここに問題がある。固有値1が2つあることに二通りの解釈ができるのだ(ちなみに方程式の形式では、この1は重根として出てくる)。

1、それぞれの1は互いに独立しており、やはりそれぞれ独立した固有空間を作り出している。つまり、固有値2から生成される固有空間も含め、1次の空間が3つ結合している。

2、それぞれの1は統合されている――つまりは1次の1ではなく、2次の1であり、対応して2次の固有空間を1つだけ作り出している。そして、この2次の空間が1つと、固有値2から生成される1次の空間が1つ、計2つの空間が結合している。なお、固有値が異なる場合、対応する固有空間が重なり合うことはない。

そして、対角化した行列の形式だけではこの2通りの区別がつかないのだ。例えば、行列を係数として方程式を解く際には、どちらかの場合だけが成り立ち、いずれの構造になっているのか確定させることができるのだが、行列単体だけではやはり判別がつかない。

ところで、数学の信念を鑑みると、「もしも行列にその構造まで明かした、最も単純な形式があるとすれば」、それを見つけ出すことが火急の問題となる。だが、その要請に答えるにも、行列のみによって固有空間の重なりがあるか否かを表現する必要がある。そしてこの難題を解決するため、行列の構造を行列の表現そのものに組み込めるように変形したものがジョルダン標準形である。

ジョルダン標準形は固有空間ともまた違った、ジョルダン細胞と呼ばれる空間によって構成される。それぞれの固有値からそれぞれのジョルダン細胞を生成するわけだが、その操作は思いのほか単純である。固有値 a (実数と複素数、どちらでも可)として、以下に図示する。

左辺、ジョルダン細胞の目印としてJを用い、かっこ付けで固有値 a とその重複度を並列する。右辺、行列に起こす場合は、対角に重複度の数だけ固有値を並べ、その右上の対角に1を並べる(固有値の重複度から1を引いた数だけ並ぶことになる)。なぜここで1が並ぶのか疑問に思う方もいるかもしれないが、同じ固有値から生成される固有空間が重なりあっている場合、必ず n-1 次元の超平面が生じる。超平面は位相空間と呼ばれる通常の空間をさらに拡張した概念に属するもので、ここで説明するにも難易度が高すぎる。なので、この記事ではいくつか例を出してお茶を濁すことにする。

3次の立方体が二つ、互いに独立していれば、当たり前ながら重なりは存在しない。反面、重なりがあるとすれば、境界面として必ず2次元の面が表含まれる。2次の面二つで考えても、重なりがある場合は必ず境界線として1次の線が表れる。この、n 次元の空間に現れる n-1 次元の空間が超平面である(「平面」とついているが、そのような固有名詞というだけで、実際は線だろうが点だろうが、この条件を満たせばすべて超平面と呼ばれる)。

そして、超平面の有無は主対角の右上に現れ、0か1のブール値で表現される。それでは、問題になっている二つの行列をジョルダン標準形で表し、どのような違いが出てくるか見てみよう。

なるほど、左の行列はそれぞれ独立した1次の固有空間が3つ結合しているわけだから、一切の重なりがなく、主対角のみに0以外の数字が並ぶ。一方、右の行列は固有値1から生成される2次の固有空間と固有値2から生成される1次の固有空間の2つの結合からなっており、確かに2次の固有空間の部分に重なりを示す1が右上に表れている。これで、二つの行列の構造を完璧に見通すことができるわけだ。なお、主対角に並ぶ固有値の順番が行列に影響を与えないように、ジョルダン細胞の並びもまた任意である。ただ、主対角の右上に現れる1の位置には注意が必要である。間違った位置に付すと、当然行列の意味がまったく異なってしまう。

ちなみに、実数から生成される空間の場合、1次元である線同士の重なりとなるため、超平面は0次元の数――すなわち大きさを持たない点となる。この点は実数の操作と関係なく点であり続けるため、乗法の単位元である1として表れる。同じ論法が複素数にも当てはまるのだが、実部と虚部からなる、2次元の数である複素数の超平面は1次元の線として出てくる。そして、この線こそが実数に他ならない。

それでは、最後にジョルダン標準形の一般的な形を提示して、この記事の締めとしよう。

[対角には固有値 α, β, … からそれぞれ生成されるジョルダン細胞が並ぶ。ジョルダン細胞の次元は対応する固有値の重複度となる。対角以外はすべて0となる。]