競争、闘争理論 エルトラック

吉原健作 cocotakusuzuP.P

「競争闘争理論」っていう本が、育成年代のみんなにはすごく大事な話だったんで、この話の内容が女子代表の活躍にも繋がってるし、日頃のクリニックにも繋がってるので説明しようと思います。

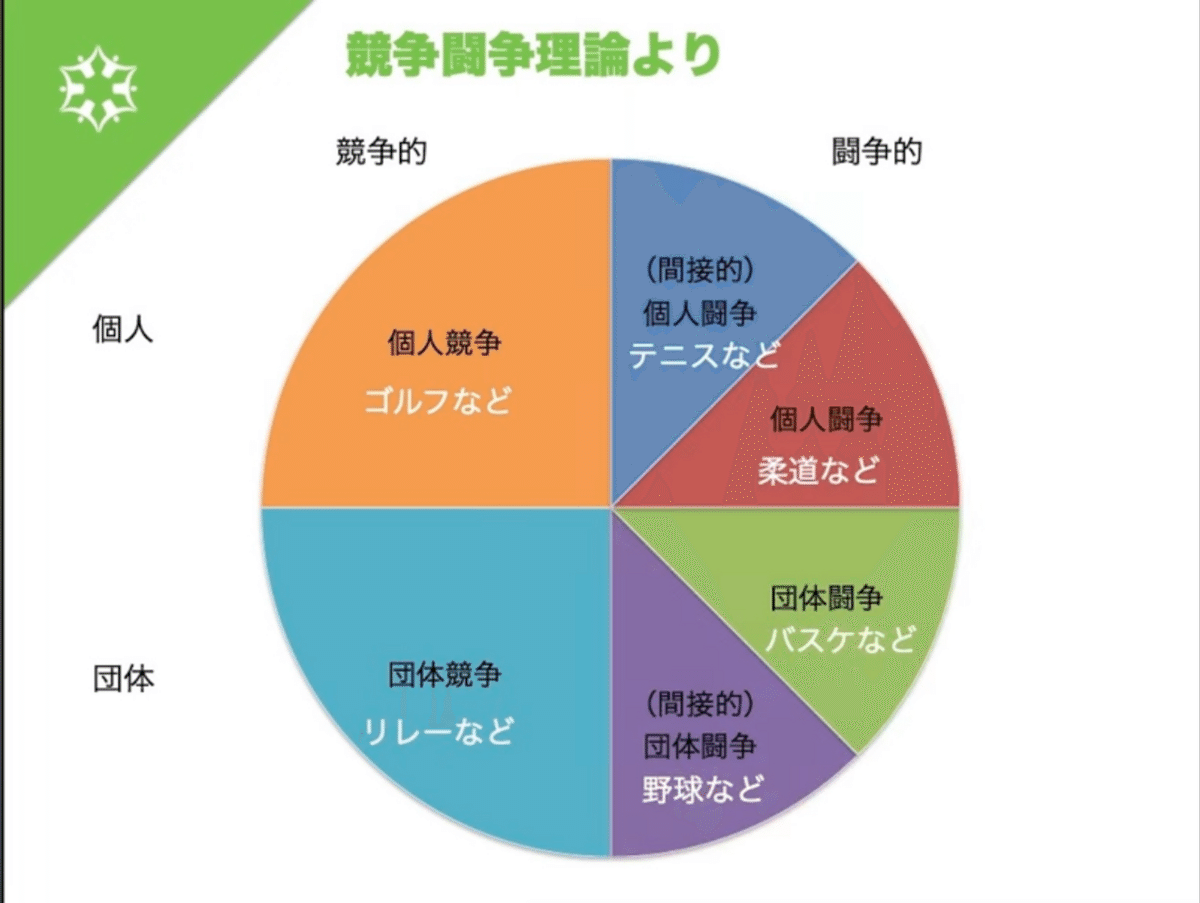

まず、スポーツを2種類に分類して、 一方が簡単に言うと相手に応じて技術を使い分ける必要がないスポーツ→陸上とか機械体操とか水泳とか。

こっちは逆に相手に応じて技術を使い分けるスポーツ。これは昔な昔からこういう分類はあったんだけど、 この本の著者の人はこっちを競争的なスポーツって言って、こっちを闘争的なスポーツって分けました。一方のスポーツは空間が一緒じゃなくてもできるので、第1レースは第8レースでどっちが早かったかとかできるし、九州大会のタイムと北海道大会のタイムどっちが早かったかとかできます。

でも、逆分類のスポーツは、同じ空間、同じ時間にこと共有して戦う、そういう種目の違いがあると。 尚且つ、線引きして個人のものと、団体のものに分けられるよねって話になってて。

日本って今まで個人の競争系は結構世界的な選手いっぱいいます。

ゴルフとかでもすごい人いるでしょ。

世界で活躍してる人たくさんいる。

マラソンとかでも早い人とかいるでしょ。

団体競争も シンクロナイトスイミングとかメダルとってる、結構あるのね。

個人闘争も、まあまあ世界的なプレイは、テニスの選手もそうだし、柔道とかもそうだし結構いる。

なぜか日本ってここだけ全然メダルとか取れない、世界で勝てないっていうのがなんでだろうっていうのがこの本の内容です。

いろんな種目を司ってる人たちと勉強会みたいな参加してんだけど、 このスポーツはこのスポーツなりの、こうやった方がいいよねっていう練習法があるんだけど!

今までの日本は、そういうのあんまりわかってなくて、全く別種目のような練習の仕方をしちゃってたから、 これあまり結果出てなかったよねっていう事が分かってきている。こういうスポーツどうやってやればいいんだろう…がわかってきてるから、最近ちょっと勝ち始めたでしょ。球技とかもオリンピック決めました。とかでも聞くでしょ。

みんなも育成年代からどうやったらこういうスポーツがうまくいくのかを、わかってバスケすると結構成長が良くなると思うから、それ説明します。

こっち側のスポーツは相手が邪魔しないので、技術を発揮する権利が認められてます、だけど我々がやってるバスケットみたいな逃走系のスポーツって、認められてる権利は相手を邪魔する権利 だから、相手が妨害する権利があるから、練習するときに邪魔される前提で練習しなきゃダメなの。

だから、どういう邪魔されるかってことを考えながら練習しないと、バスケットあんま上手くならないのね。相手がつかないような練習とか、1人だけのこう、練習いっぱい積み重ねてもバストあんまり上手くならないって。

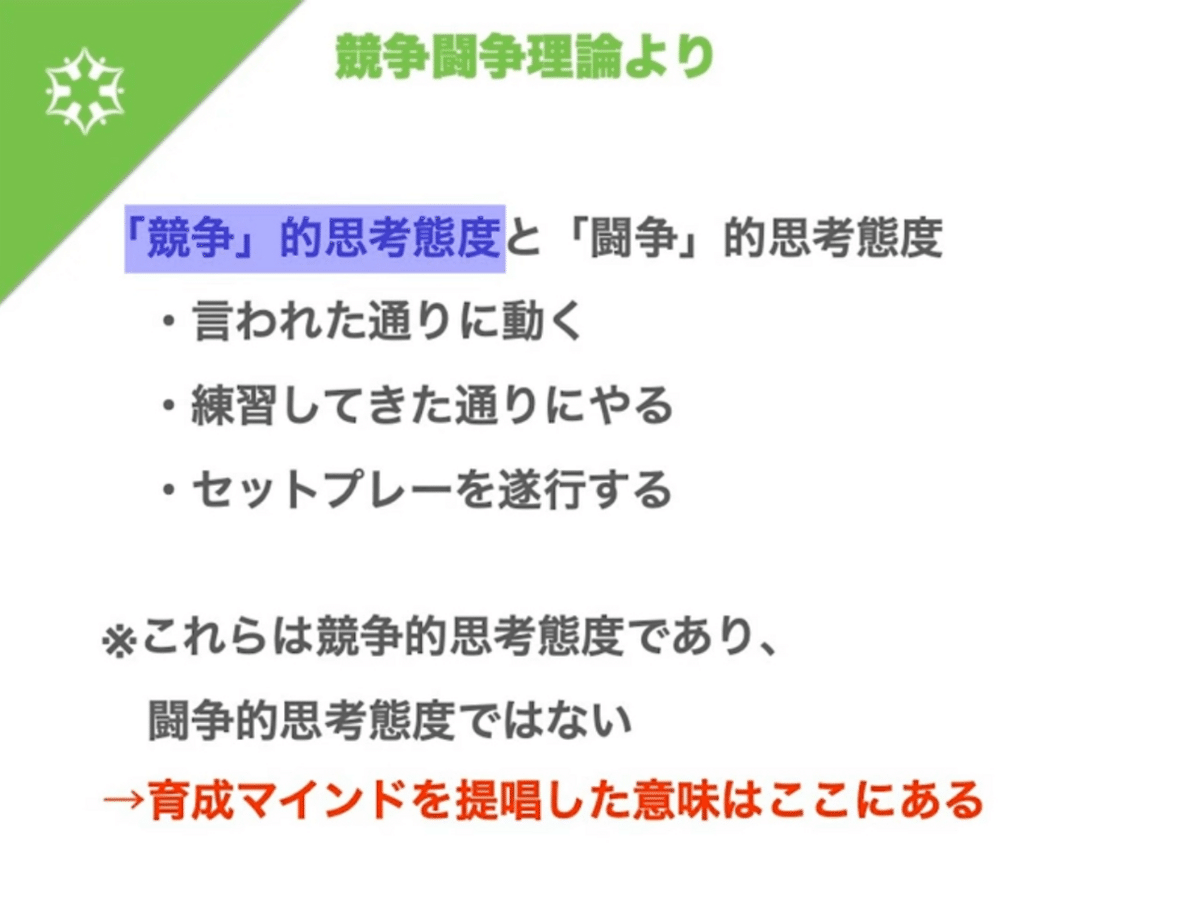

妨害される前提で技術を学ぶってのがまず1個目ね。2つ目は考え方が、こっちの競争系のスポーツの人たちは、コーチに言われた通りにやろうとか、練習してきた通りにやろうとか、準備してセットプレーを遂行しようみたいな。

こういう考え方で結果が出るのだけど、我々のスポーツは妨害されるから、こういう考え方でバスケしてるとうまくいかなくなる。

練習してセットプレーをそのままやろうじゃなくて、セットプレーをやりに行くんだけど、それを相手がこう邪魔してきたから、じゃあこうしようとか、 こういうことを相手がしてくるから、じゃあこっちの方がいいよねってのをポートで自分でこう決断できて判断できないとうまくいかないので、そういう風に練習するといいよって話。

もう1個、そう、面白かったのは、試合前に集中しようと思ったらどうやってやる。

よくあんのはさ、なんかイヤホンとかしてさ、自分の世界に入るみたいな。

そういうやり方もあるんだけど、闘争的に集中状態っていうのは、自分の世界に入っていくんじゃなくて、自分が捉えられるものを広げていくって感じ。自分に影響を及ぼすかもしんないものを、どんだけ捉えられるかってのが集中できてる状態なんだって。

だから、そうすると、外にどんどんこうコミュニケーションしていく方が、罰言的に集中力になったりするわけ。

そういうの、集団集中状態っていうのね。

それはコミュニケーションをとることでしか入れないんだって。だからバスケット練習するときは、とにかく周りの人に喋ったり、拍手したり、ハイタッチしたり、声かけたり、自分じゃない誰かに影響してくっていう。

それを日々日々やってると、バスケットみたいなスポーツのこう、いい集中できる選手になるよって話。

日々の練習のなかで、できるだけ選手同士いろんな学年とかいろんなチームの子たちとコミュニケーション取ってほしいです。

声かけたり、ハイタッチしたり、自分のチーム以外の人たちともそういうのができるようにぜひやってほしいっていうのが1個。

あと、じゃあラストここが1番大事。

競争的なスポーツは、技術練習して技術を磨いたら技術がついたってことになるでしょ。

我々がやってるスポーツはね、技術練習するじゃん。技術が上がるでしょ、でもこの技術が上がっただけでは技術力が高いとは言えない。

この磨いた技術を使って、相手に影響できて初めてうまくなったってこと。

ストリートバスケットとかのすごい人いるじゃん。ハンドリングの上手な!ああいう人はいきなりbリーガーになれるか?→なれないよね。

自分がなんかできますっていうのを練習してったら、その先にそれを使って相手をどう影響するかってのが大事。

こういう所をあんまりイメージしないで練習してる子が結構多いから、バスケットがあんまうまくならなかったりしちゃう。