拝啓 シンギュラリティを目の当たりにするいつかの私たちへ。

映画『オッペンハイマー』は、2024年のアカデミー賞受賞作として計7部門でノミネートされ、その地位を確かなものにした。

2023年夏にアメリカで公開されてから、全世界で興行収入10億ドル近くに達し、2024年3月末にようやく日本での公開が始まった。

本noteを起点に数回にわたって映画『オッペンハイマー』を巡って連載をしていこうと思う。最後までお付き合いいただけたら幸いだ。

また、この先多くのネタバレを含むので映画を視聴してから読むことをお勧めする。

映画を軽くおさらい

第2次世界大戦下。アメリカでマンハッタン計画が極秘裏に立ちあげられる。参加した天才科学者J・R・オッペンハイマーは、優秀な科学者を率いて、原子爆弾の開発に成功する。しかし、投下された原子爆弾が引き起こした惨状を知った彼は、深い苦悩を抱える。

本映画では、オッペンハイマーの戦争に対する苦悩のほかに、戦後社会の中でのさらなる兵器開発(=水爆)を巡って、オッペンハイマーとストローズという二人の関係が崩壊する様子を描いている。

二人の視点を、

FISSION(核分裂)=オッペンハイマー

FUSION(核融合)=ストローズ

に分け、表現を変えながら描くことで、二人の立場や思考方向性が明らかになっていくのもこの映画のポイントだ。

(自分が初め見たときには何が何だか分からず非常に混乱しました…)

科学の発展は誰のために?

科学の進歩のためには、大衆だけでなく、経済産業界や政治の力が必要だ。

マンハッタン計画では、その実態が鮮明にうかがえる。

実際に作中の原子爆弾開発には、多くの軍費が投入されている様子や、ロスアラモスに出入りする軍人らが描かれる。さらには、情報の共有や人事に口を出し、科学者を管理する政府軍.…政府や軍の影響が大きいことが分かる。

この文脈では科学の進歩が戦争や政治のバックアップがあって成立していることが明らかだ。

1945年、トリニティ実験が成功し興奮を覚えたオッペンハイマーは、原爆が設計・製造されたこの場所で、唯一の心残りについて聴衆に語った。それは、計り知れないほど多くの人々が犠牲になったことではなく、第二次世界大戦初期に「ナチス・ドイツ相手に原爆を使用するのに開発が間に合わなかった」ことだった。しかし、政府の判断によって、広島長崎に頑張区が投下され、その興奮や勝利の感情は沈められてしまった。彼は、使う必要がなかった日本への投下に罪悪感を覚えていた。

同年10月、オッペンハイマーは当時の大統領であるトルーマン氏に会うことになる。

そこでオッペンハイマーはこのように話した。

「大統領、私は自分の手が血塗られているように感じます」

それに対しトルーマンは

「手が血で汚れているのは私のほうだ」

と述べたという。側近との間では、オッペンハイマーを「泣き虫科学者(crybaby scientist)」と呼び、二度とオフィスに入れないよう命じた。

原子爆発の理論を解明し、原子爆弾を発明したのは確かにオッペンハイマーだ。しかし、それを落とすことを決めたのはトルーマンだった。

悪の所在は、どこにあったのだろうか。

映画中では、このような発言も見られる。

「エドワード、我々が原爆を作ったからといって、それがどう使われるかについて何かを言う権利もなければ責任もないんだ。」

苦し紛れに、責任逃れをするような発言にも見えるが、自分の発明が気が付いた時には自分の手中にはなくなってしまったことを悲観しているようにも見える。

劇中で描かれる、オッペンハイマーの苦悩。

科学の進歩はいったい誰のためで、何のためだったのだろうか。

自分の働きは、正しかったのか。そんなことがうかがえた。

世界を変えるAI技術と進化

ここまで、映画『オッペンハイマー』の劇中に描かれてきた科学者としてのオッペンハイマーの苦悩と科学技術の発展についてみてきた。

科学技術が世界をまるっと変えてしまうような出来事。

そんな転換点が、今まさに再び訪れようとしている。

AI技術の進化は、その1つと言えよう。

これは仮説などではなく、実際の戦争にも利用され始めている。イスラエル・ガザ地区の紛争では、イスラエル軍がドローンでの侵攻を行った。ここから容易に想像できるのは、AI技術の戦争用転化である。人同士が直接戦いあう戦争ではなく、技術力を駆使し、AIやロボットに戦わせ始めるような日が来るのではないだろうか。

今やAI兵器の誕生は、火薬や核兵器に相次ぐ「戦争における第三の革命」とも呼ばれている。AI技術を利用した自立型致死兵器システムの開発・利用規制は進んでいない。

さらに技術は歩みを止めることなく進んでいく。

そしていつの日か、私たち人間を超える日が来る。

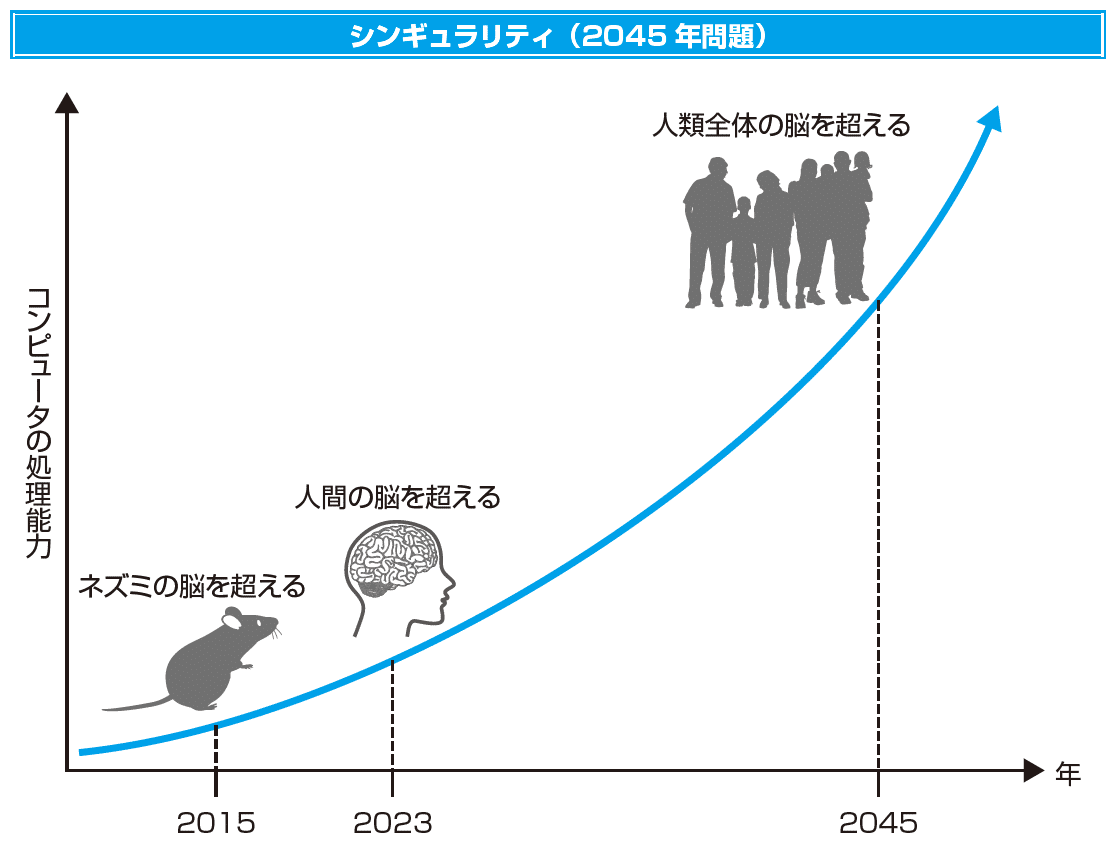

それがシンギュラリティ(技術的特異点)だ。

人工知能研究の世界的権威であるレイ・カーツワイル氏が2045年にシンギュラリティーに到達すると予測していることから、2045年問題とも呼ばれている。実際、2030年にはプレ・シンギュラリティが起こるともいわれている。もうSF小説の中の話ではない。人間立ち入り禁止のAIだけのSNSなんかも生まれている。もう人間は必要ないのだろうか。

いったい、誰の何のためのAIや技術開発なのだろうか。

AIが大量殺戮を始めたとき、だれが責任をとるのだろうか。

開発した技術者か、それとも利用した軍事政府か、はたまたそれを容認している一般大衆諸君か。

映画『オッペンハイマー』からは、そんな問題提起のような要素も感じられた。

私たちは、いつか来るシンギュラリティとAI戦争の世界をどうやって生きていくのか。それまでにどのような規制やルール作りが必要になるのかを早急に考えなければならない。ただの便利な道具ではなく、共存していかなければならない次世代の生命のような扱いでAIを考えなければいけないのではないだろうか。

(筆者:€)