肺機能検査。

こんばんは(^^)

今回は医療の話です。

『肺機能検査』

聞いたことありますか?(^^)

肺機能検査は医療現場で重要な検査方法ですが、その練習には時間と努力が必要です。

主として臨床検査技師とよばれる職種の方が

行いますが、看護師が行うこともあります。

本記事では、肺機能検査の練習方法とポイントについて解説します。

具体的には、検査の目的や実際の声かけや注意点などを紹介します。

肺機能検査の練習に取り組んでいる看護師や、知識や技術を高めたいと思っている方にとって、役立つ情報が満載です。

【検査の目的】

肺容量が減少した呼吸器病(拘束性障害)と、

空気が出入りしにくい呼吸器病(閉塞性障害、COPD)を見分けるための検査です。

口から出入りする空気の量を測定し、

肺活量と1秒率(最初の1秒間にはき出す量と肺活量の比率)を調べて、分類分けされます。

【検査用語の説明】

肺活量(VCまたはSVC)

肺活量(VC)とは最大吸気位より最大呼気位までの容量です。

この量が標準と比べて低い(80%未満)場合、拘束性換気障害といいます。

1秒量(FEV1)

1秒量(FEV1)とは最大吸気位より1秒間の呼出量をいいます。

努力性肺活量(FVC)

努力性肺活量(FVC)とは最大吸気位から最大呼気位まで一気に呼出させた呼出量をいいます。

1秒量(FEV1)を努力性肺活量(FVC)で割った値を1秒率(FEV1.0%=FEV1/FVC)と呼びます。

この1秒率(FEV1.0%)が70%未満のとき、閉塞性換気障害といいます。

【代表的な疾患】

拘束性換気障害の代表的な疾患

(肺容積の減少による肺活量低下)

肺葉切除、肺がん、肺炎

肺線維症、じん肺、間質性肺炎、サルコイドーシス

重症筋無力症、ポリオ、ギランバレー症候群

閉塞性喚起障害の代表疾患

(気道閉塞による1秒率低下)

COPD

喘息

慢性気管支炎

【正しい手順、声かけ】

◎検査の説明、声かけの実際

今から2種類の肺活量の検査をします。

どちらも鼻にクリップを止めて口呼吸して行う検査です。

(VC)

「一つ目の検査は肺にどれだけ空気が入るかをみる検査になります。」

「やり方は、はじめに普通の呼吸をしてもらいます。

私が合図をしますので、合図したらまず肺にある空気を全部絞り出して吐き出してください。」

「吐ききれなくなるまで吐ききったら次は思いっきり吸います。

吸いきれなくなるまで吸ったら、

また思いっきり吐きます。」

「吐けなくなるまで吐ききったら最後楽な呼吸をして終わりです。」

「この大きな呼吸で肺活量が決まるので全力でやってください。」

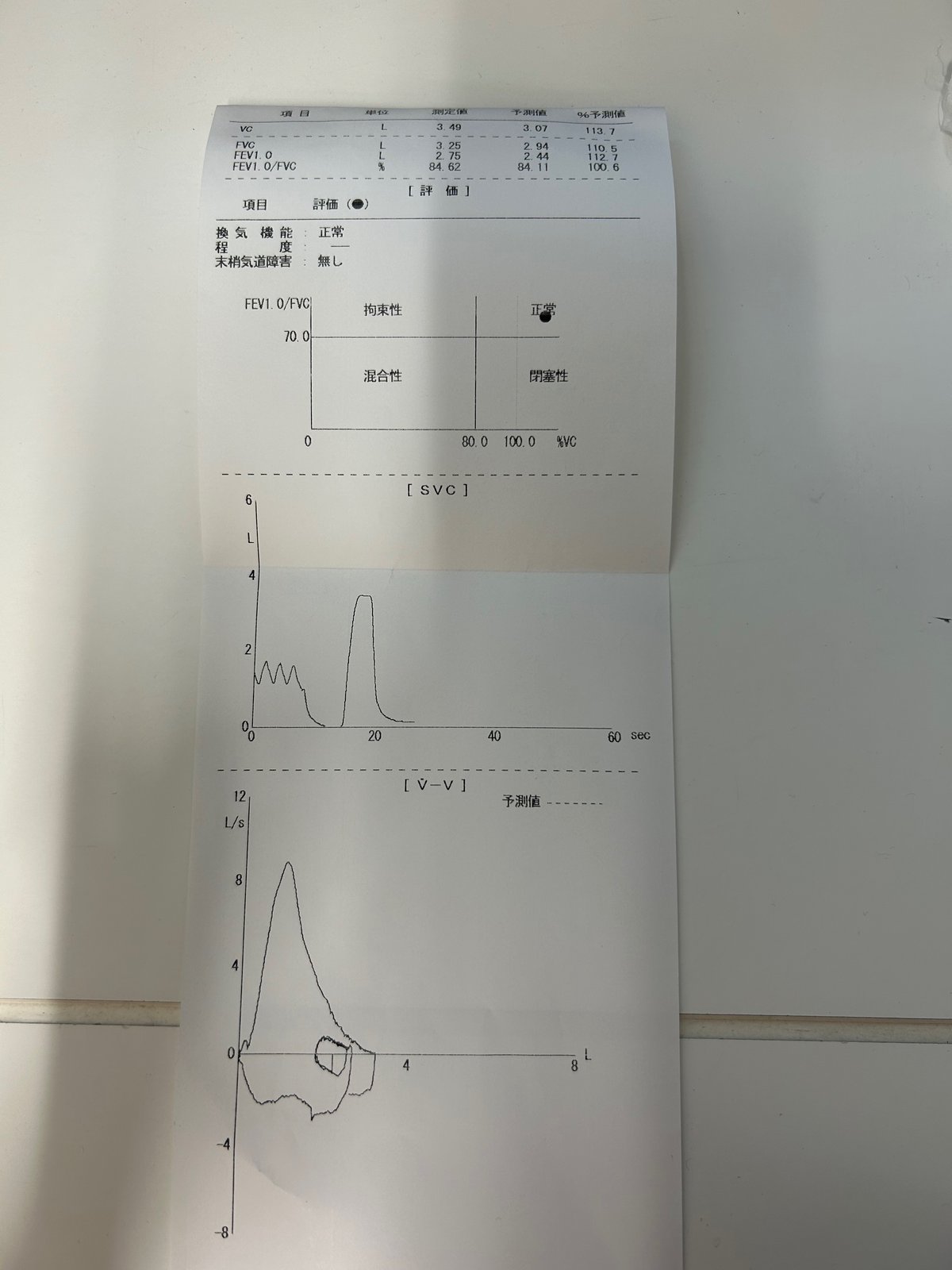

写真を解説。

SVCと書いているほうをご覧ください。

初めの普通の呼吸がグラフ左の

山が3つある部分です。

そして合図して吐ききったときが

1番底辺に来たときです。

そのあと思いっきり吸って限界が来たときが

山が1番高くなって平坦になっているところです。

そこから最後に再び全部吐き出してもらいました。

(FVC)

「二つ目の検査は肺の柔らかさ、柔軟性をみる検査です。」

「この検査もはじめは普通の呼吸をします。次に私が合図をしますので、合図したら思いっきり一気に吸ってください。」

「吸えなくなったらまた合図をしますので、一気に吐き出してください。この吐く勢いをみているので、全力でフーッ!!と吐き出してください。」

「ではがんばりましょう!(^^)」

写真を解説。

vvと書かれているほうをご覧ください。FVCです。

はじめのふつうの呼吸が横軸0-4の間にある円です。

そのあと、「一気に吸って!」の声かけにより

吸ったところが円の右から下半分を左に向かって

通った線です。

そのあと「一気に吐いて!」の声かけしたところが

1番高さが出て鋭く尖ったところになります。

FVCの検査は山が鋭く尖ると大成功です。

どちらの検査もポイントは機械上に出てくる、

被験者の呼気と吸気に合わせて、

タイミングよく声かけすることに尽きます。

同じ言葉を話しても、こちら側がおっとりとした口調になっては良い結果が得られません。

全力で勢いよくやってほしい検査なので、

こちらも全力で勢いのある声かけを

すると上手くいきます。

私もはじめの頃は、セリフ?を覚えるのもままならず、機械上にグルグル重なる円を見つめては呼気と吸気を見失って苦労しました。

肺機能検査を身につけるには時間努力が必要です。

しかし、技術はやっているうちに必ず上達します。

練習を重ねるとだんだん自分のものになってきますし、セリフ?を丸暗記しなくても大丈夫になります。

ぜひ、スタッフ同士で練習して頑張ってくださいね(^^)

いいなと思ったら応援しよう!