出雲口伝における物部伝承⑦九州勢の東征1回目-2/3

「出雲口伝」の中で「物部氏」に関連する内容を簡単に紹介しています。

※この記事は、「親魏和王の都」(勝 友彦:著、大元出版)を参考にしています。詳しくは、この書籍を御覧ください。

<熊野への上陸>

イツセを亡くした「物部勢力」は、態勢を整えるため、船に戻り、南の潮岬を周り、熊野新宮付近に上陸した。

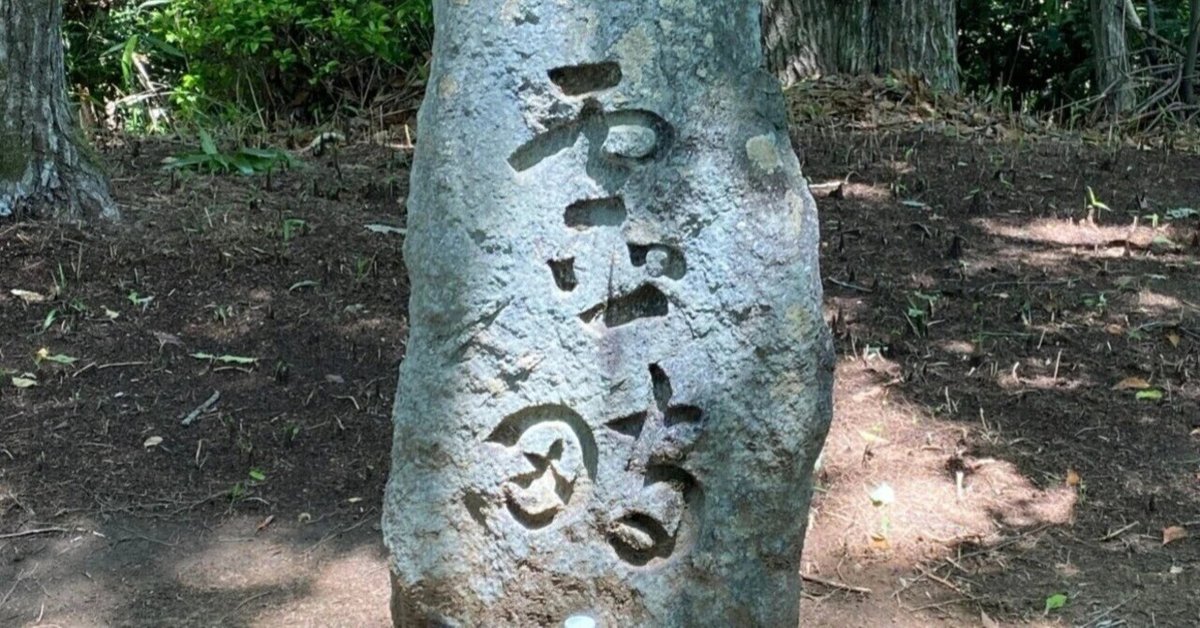

<和歌山県 新宮市にある徐福伝説>

※出雲口伝関連の書籍では、

新宮市の徐福伝承は、この際の出来事が起源と考察されています。

熊野に上陸した後は、新宮川(熊野川)を北上し、熊野川の中洲に住んだ。

その地には後に、熊野本宮社が造られた。

しかし、抵抗が激しく、 九州から遠征した「物部勢力」は苦戦を強いられたため、使者を送り「登美家」の勢力が味方に付くように頼むこととした。

<登美家の道案内>

一方で、フトニ大王(孝霊天皇・7代)が兵士を連れて吉備へ遠征していたため、「物部勢力」の東征の噂を聞いたヤマトでは実のところ戦力だけでなく、戦う気力も不足していた。

それを察したヤマトの「登美家」大御気主(オオミケヌシ)は寝返り、物部勢力を道案内した。

熊野川支流の北山川に沿って、物部勢力は北進することになった。

途中からは1人ずつしか通れないような狭い道だったが、目立たず戦闘に奈良ずヤマト盆地に入るには最良の道であった。

大峰山脈の東側を通り抜け、井光の近くの吉野川上流を通った。

物部勢力は宇陀から墨坂を通って進軍し、登美家の地盤である三輪山の西南の磐余付近に落ち着いた。

※ちなみに物部勢力の指導者に名付けられた「イワレ彦」の名前は、磐余の地名に基づいて作られたものである。「記紀」の作者は、初代大王・海村雲の名前を隠し、初代大王をイワレ彦に変えている。

<2つの鳥見山>

「ヤマト」に入った物部勢力(九州勢力)は、鳥見山(奈良県桜井市)[三輪山の西南の丘]にある「トビの霊畤」(祭りの庭)を占領した。

しかし、それは道案内をした「登美家」が三輪山が礼拝するための「登美家」の聖地であった。

「登美家」はやむを得ず三輪山の東の丘に新たな霊畤を決めてそこで遥拝することにした。

やがて、その丘も「登美」の名にちなみ「鳥見山」と呼ばれるようになった。

(つづく)