出雲口伝における物部伝承⑪九州勢の東征2回目-2/4

「出雲口伝」の中で「物部氏」に関連する内容を掻い摘んで紹介しています。

※この記事は、「親魏和王の都」(勝 友彦:著、大元出版)を参考にしています。詳しくは、この書籍を御覧ください。

<その頃のヤマトの情勢>

ヤマトでは、オオヒビ大王(大日日・開化天皇:9代)が治めた後、その王子である「ヒコイマス王」(彦坐王・日子坐王)が大王になっていた。

ヒコイマスの拠点は、大和盆地の東北にある「和邇の地」にあった。

第2次物部東征が始まる前に、ヒコイマスはなくなった。その王子の中では、「サホ彦」よりも、兄の「彦多都御子」(丹波道主)の方が勢力が大きかった。

そして、東征の情勢を聞いた「彦多都御子」(丹波道主)は、丹波国の南端の亀岡に拠点を移したが、サホ彦はヤマトに残った。

※ちなみに、京都市亀岡市には、以前の記事でも紹介したのですが、「丹波道主」が「彦坐王」を祀ったとされる【小幡神社】などがあります。

<近畿での争乱>

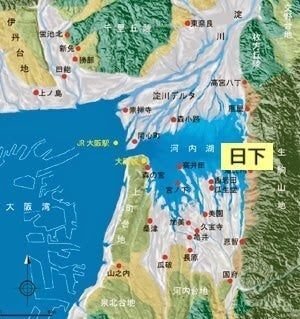

イクメ王の軍勢は九州から瀬戸内を通り、淀川の河口に到着した。当時は入江が深く、河内国まで海から船でいけた。

イクメ王は、河内国に上陸し、クサカ(日下)に進軍した。

クサカの東方には南北に伸びる生駒山地が行く手を遮っていた。イクメ王の軍勢は、この山地を占領したが、そこから先にはなかなか進められなかった。

生駒山地の東には、サホ彦の軍勢が守っっていて、頑強に抵抗したためである。イクメ王の軍勢が長く留まっていたため、この山地は、イクメ王の名にちなんで「イコマ(往馬・生駒)山地」という名がついた。

物部の兵士は、生駒山から北方の磐船神社(大阪府交野市)付近にまで広がった。イクメ王が「岩舟」の地を通ったことにちなみ。物部氏の祖「ニギハヤヒ」が「岩舟」に乗って天からヤマトに降りたと、「記紀」では神話化された。

ヤマトでは、「ヒコイマス(彦坐王・日子坐王)」が没して、娘の「サホ姫」が三輪山の姫巫女を務めていた。ヤマトでの支配には、三輪山の姫巫女を味方につけるのが有利であるとイクメ王は考え、手を組んだ。

<豊国軍のヤマト到着>

遅れて、豊国軍が瀬戸内から河内に到着した。

豊国の勢力は、宇佐豊玉姫の葬式や墓の築造に時間を要していため、イクメ王の勢力に遅れての到着であった。

※それ以後、「豊彦」は「豊国」から来たという意味で、「豊来入彦」と呼ばれた。「豊姫」も「豊来入姫」と呼ばれていた。

しかし「記紀」では「豊鋤入姫」という奇妙な名が用いられた。

豊来入彦は「イクメ王」が三輪山の姫巫女・サホ姫と組んだことを知り、豊来入姫の月神信仰の有利性が消えてしまうことを嫌った。

そして豊国勢力の抗議により、イクメ王はサホ姫と手を切ることとなった。

※以前の記事でも紹介したのですが、「記紀」では、「サホ彦」は「垂仁天皇(11代)※イクメ王のこと」に対して叛乱を起こした旨が書かれています。

三輪山で「太陽の女神」を奉じていたサホ姫は、突然裏切られたため、サホ彦とともに近江に逃げ、後に尾張国の丹羽郡に隠れたという。

※以前の記事で紹介した「滋賀県 愛荘町」の神社に伝承が残っています。

サホ彦はさらに、東へ移り、甲斐の国に行き、日下部連と名を変えた。

(つづく)