12月3日 医学生に特化!Ankiの活用事例TOP5【Anki Advent Calendar2024】

イントロダクション

さぁ3日目、やっていきましょう。

Ankiは、膨大な情報を効率よく暗記するための最強の学習ツールです。医学部の学習内容は複雑で多岐にわたり、時間内に必要な知識をすべて吸収するのは容易ではありません。しかし、正しい使い方を知れば、Ankiを活用して短時間で記憶を定着させることが可能です。

今回の記事では医学部の科目の中でも特に覚える内容が多い「解剖学」「生理学」「病理学」「薬理学」の4科目。そして臨床科目の試験対策全般における具体的なAnkiの使い方を紹介します。

これらの活用法を実践すれば、効率的な学習ができ、試験でも高得点を目指せるようになるでしょう。ぜひ参考にしてください!

解剖学で使うならこんなふうに

解剖学。それは筋肉、神経、骨など生物の構造やありさまを「形」という側面から研究する学問のこと。構造、という都合上膨大な量の情報を記憶する必要があり、医学部生の頭を悩ませる1つとなっています。このような1対1対応の知識に対しては、Ankiの活用が非常に効果的と考えています。

筋肉や骨の名前を簡潔に整理する

Ankiカードを作成する際、「1つのカードに入れる情報は最小限にする」という話がありました。

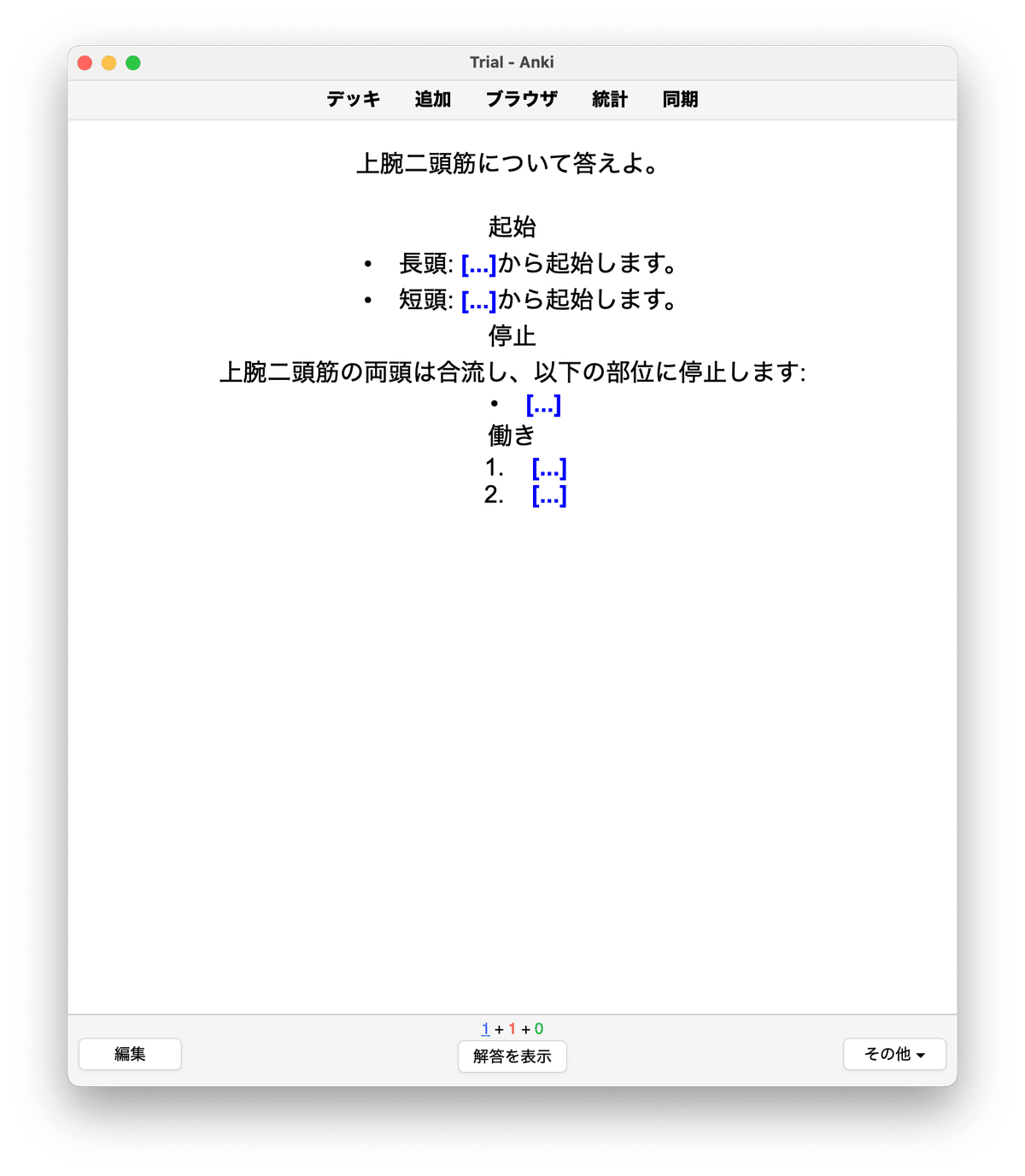

解剖学でAnkiを使う際は、筋肉や骨の名称を「場所」と「機能」に分けてカードを作成すると覚えやすくなります。間違っても「上腕二頭筋(短頭)の起始・停止・作用を答えよ」なんてカードを作っちゃあなりません笑

このカードをどう直すと更に頭に入ってきやすくなるか、わかりますか‥?

。

。。

。。。

このカードで答えるべき内容について、考えてみます。大きく3つあると考えます。単純化するために、短頭について考えます。

「上腕二頭筋(短頭)の起始はどこか→烏口突起(肩甲骨)

「上腕二頭筋(短頭)の停止はどこか→橈骨粗面」

「上腕二頭筋の働きは?→肘関節の屈曲、前腕の回外」

の3つです。

最初に例示した内容でカードを作ってしまうと、間違えたとき、「分かっていなかった場所が長頭の話なのか短頭の話なのか、起始なのか、停止なのか、働きなのか」が分からなくなります。こうなると、いつまでもカードを「正解」とすることが出来ません。

片や3つのカードに分けることで、停止が覚えにくいならばそのカードを頻繁に復習することとなります。

ランドマークは画像を用いて。

ランドマーク(解剖学的な特徴的ポイント)を覚える際、画像を問題に挟むことで記憶を定着させる方法も効果的です。

例えばこんな風に。

生理学で使うならこんなふうに

生理学では、プロセスやメカニズムを正確に理解することが重要です。Ankiを使えば、これらの複雑な流れを整理して効率的に暗記できます。

生理学はあらゆる生命体にみられる生命現象の機序を研究対象とする学問である[4]。(中略)生理学のうち人体を研究対象とするものを人体生理学という[4]。ホルモンなどの内分泌を研究する内分泌生理学、細胞内の現象を扱う細胞生理学、神経に注目する神経生理学、また特に神経の電気応答を計測する電気生理学、大脳の機能に特化した大脳生理学、歯科・口腔領域の生理学的特徴を研究する**口腔生理学、**スポーツ・運動中の生体内の応答・適応現象を扱う運動生理学などの分野がある。

流れを図解化して覚える

生理学は、「生命現象の機序」を学ぶ学問。人間は抽象的な概念を理解する時には、比喩表現を用いるものです。回路が上から下に「流れる」とかね。

そんな抽象的な概念が寄り集まった生理学の内容は、カード形式にすると整理しやすくなります。死海の例を覚えているでしょうか??

1枚のカードで全て聞いてしまうのではなく、分割することで覚えやすくなります。

例えば「神経筋接合部で活動電位が筋肉に伝わる流れ」の話。

試験で頻出ですよね。ガリガリと紙に書いて覚えたものです。

https://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~physiol/kakomon.htm

これを覚える時に、テストで出題されるまんまやってしまうと、覚えているのか覚えているのか、区別が難しくなる訳です。再三再四ですが。

故に、分割します。

☆コラム

テストは一般的に記述式>選択式の順に難易度は高くなりがちです。選択式は最悪「解答の選択肢」を覚えたら良いのに対し、記述式は「問題の解答となる概念を理解」して、「論理的に文章を作成する」ことが必要な訳ですから。

おそらくあなたが難しいと感じているならば、問題点は「内容を理解しているか」というよりも「論理的に文章を書くことが出来るか」、こっちにあることが多いです。

解剖学と同様に、Ankiカードに図やグラフを挿入することで視覚的な理解が深まり、記憶が長続きします。病気がみえるのイラストは結構多用していました

※著作権的にも、個人利用の範囲内であればAnkiに挿入することは問題ありません。

セットで覚えない。どうしても仕方が無いなら、意味付けを(こじつけでも大丈夫)

生理学の問題はその傾向として「〇〇の作用を持つものを5つ答えよ」という系統の問題が作られがちです。Anki が用いているSpaced Repetitionアルゴリズムの生みの親、Dr Piotr Wozniakが唱える「知識を定式化する20個のルール 」には、闇雲なセット記憶を避けよう、という項目があります。

◆09:セットにして覚えない

「EUに加盟している国は?」という問題の答えを覚えるために、加盟国を全て暗記するのは効率的ではありません。

5つ以上の要素を含むものをセットで記憶するのは非効率的と言えます。何らかのカテゴリに分けて、要素を5つ以下にすると効果的です。例えば、EU加盟国の場合は加盟した年度に分けるなどして覚えることが勧められています。 Q:1973年に加盟した国は? A:デンマーク・アイルランド Q:1995年に加盟した国は? A:オーストリア・フィンランド・スウェーデン

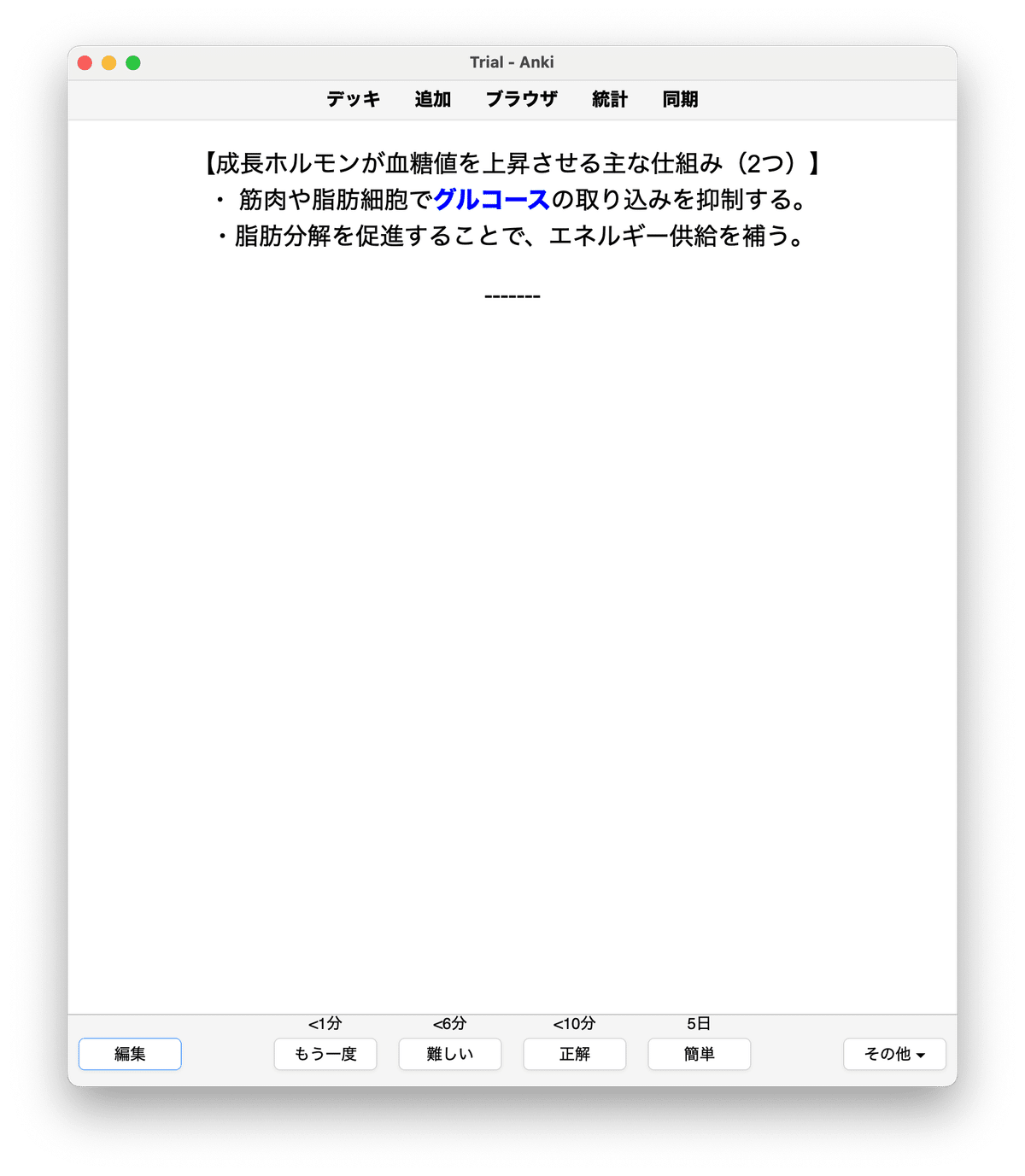

例えば「血糖値を上昇させるホルモン、4つ答えよ」という問題。答えは成長ホルモン、グルカゴン、糖質コルチコイド、アドレナリンの4つだが、これらが血糖値を上昇するメカニズムを考える。グルカゴンを例に出して考えてみよう。

☆成長ホルモン(Growth Hormone, GH)

作用: グルコース利用抑制と脂肪分解促進。下垂体前葉から分泌されるホルモンである。筋肉や脂肪細胞でグルコースの取り込みを抑制&脂肪分解を促進し、エネルギー供給を補うことで、間接的に血糖値を維持・上昇させる。

これを「最小情報原則」に沿うようにAnkiカード化するならば、例えばこんな感じでしょうか。

カード1

質問: 成長ホルモンはどこから分泌されるか?

答え: 下垂体前葉

カード2

「仕組みは何か?」と尋ねるとしても、回答させる場所は「グルコース」や「脂肪」などの固有名詞としています。2つのことを1つのカードで同時に回答させないのがポイントです。

これで各カードが短く簡潔になり、効率的に記憶しやすくなります!

点ではなく、線でもなく、面で覚える。これがAnkiを使いこなす秘訣です。

病理学で使うならこんなふうに

病理学とは、病気になった原因を探り、病気になった患者の身体に生じている変化が、どのようなものであるかを研究する学問分野で、医学、医療になくてはならない情報を提供しています。 https://www.kochi-u.ac.jp/kms/ff_pthl2/dop/what.htm, 高知大学医学部 病理学講座より

しばしば生理学と対の存在として例えられます。

例えば心臓という臓器は心筋という筋肉で構成され、他の臓器と同じく血液から酸素やエネルギーを受け取ることで収縮し、全身に血液を送り出しています。

この心臓を栄養する血管が途絶してしまうことで「虚血」になり、心筋が「壊死」してしまう。このことを心筋梗塞といいます。

生理学では「心臓はどのようにして動くのか」を学び、病理学では「心臓が止まるとき、それはどのようなときか」を学ぶのです。

病理学は病変画像の診断や特徴の把握が求められます。Ankiを活用することで、視覚的な学習が可能になります。

病理のスライド画像を活用したカードの作成

画像問題対策として、「この画像で見られる病変は?」という形式のカードを作成し、画像を直接埋め込むことで記憶が定着しやすくなります。例えば病理コア画像のこのページを覚える、として考えてみましょう。

私なら、このようなカードを作ります。

これはclozeというカードタイプで、穴埋め形式の問題を作ることが出来ます。2日目でも少し、紹介しましたね。

もし通常のオモテウラタイプのカードで作るとしたら、こんなふうに。

「多型核白血球」と文字だけを覚えるよりも、「実際の多型核白血球ってこんな感じなんだ!!へーー!!知らねーー!笑笑」と考えながらAnkiを進めるほうが、頭に残ります。

薬理学で使うならこんなふうに

基礎医学のヤマ場、薬理学。ここでは膨大な薬の作用機序や副作用を効率よく記憶する必要があります。Ankiを使うことで、これらの情報を整理しやすくなります。

恐らくAnki を使用するメリットの1つに「膨大に見える情報を1つ1つ削ぎ落とす訓練が出来る」というものがあると思います。最小情報原則や「1つのカード、1つの内容」という鉄則についてはここまでで紹介してきましたが、この工程自体が一番の試験勉強なんじゃないか‥と思うばかりです。

2日目の記事で最小情報原則については言及したので、まだの方はそちらも参考に👇️

作用機序を簡潔にまとめて覚えやすく

最小情報原則に沿って作成した知識のチャンクは、別の概念を覚える時にも応用出来ます。具体例を出していきましょう。

例題:

問題:

高血圧治療薬のうち、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)に直接作用して血圧を下げる薬剤はどれですか?

選択肢:

・A. カルシウム拮抗薬

・B. 利尿薬

・C. アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬

・D. ベータ遮断薬

・E. アルファ遮断薬

正解:

・C. アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬

解説:

ACE阻害薬は、RAASに直接作用する薬剤です。この系は、レニンによるアンジオテンシノーゲンのアンジオテンシンIへの変換と、その後のアンジオテンシン変換酵素(ACE)によるアンジオテンシンIIへの変換を含みます。アンジオテンシンIIは強力な血管収縮作用を持つため、ACEを阻害することで血圧を下げることができます。

Ankiカードを次のように作ってしまうと、Ankiの効果が薄れることにはお気づきでしょうか?笑

このカードは1つのこと(Cという回答)を聞いているように見えて、多くのことを聞いてしまっています。

「テストで問題が解ける」とは、「全く同じ問題の時に正解できる」ではありません。

過去問の出し方を研究するというのは、過去問をそのまま覚えるのではなく、過去問でどのレベルの知識が、どのような解像度で出題されるのか?を覚えるということに他なりません。

アンジオテンシノーゲン→アンジオテンシンⅠの変換には、レニンという酵素が必要である。

アンジオテンシンⅠ→アンジオテンシンⅡへの変換には、アンジオテンシン変換酵素(ACE)が必要である。

アンジオテンシンⅡは強力な血管収縮作用を持つ。

(血管を拡張させると血圧は低下する)

という4つのことを覚えることで、この問題に回答することが出来ます。

💡ポイント

・1つのカード、1つの内容

・Ankiカードには問題そのものではなく、選択肢を理解するために必要な知識、のレベルまで分解する。

副作用や禁忌は闇雲に覚えるな!

薬理学やその先の薬剤情報について覚える時、どーーーーしても敬遠してしまうもの、それが「禁忌」「副作用」「相互作用」です。

例えば上で登場したACE阻害薬の1つ「イミダプリル塩酸塩」の薬剤情報を見てみると‥

それぞれの場所をクリックすると、記載箇所にジャンプすることが出来ます。

うわっ‥副作用、多すぎ‥。

これを全て覚える、全てAnkiにいれるのかと言われると、そうではありません。相互作用、禁忌についても同様。

オススメは「しばしば問題として問われているものはAnkiにいれる=Ankify する」ことです。

問題として問われる、つまり過去問で出題歴のあるものについては覚え、それ以外の場所については潔く諦める。

「毎年新しい薬剤の副作用を出してくるんだよ」という意地悪い先生の場合は、例えば「重大な副作用」の部分を覚えるなど、工夫します。この工夫が「過去問で出題されるのはどれくらいの解像度かを知る」ということです。

薬剤の副作用は非特異的なもの(=はきけ、ふらつき、めまいなど)が多く、1つ1つ覚えても試験の役に立たないことが多いです。

テストというのは理解度を確認するためのものなはずですから、テストに出題される副作用くらいは「きっと大事なんだな」と考えてAnkiにいれる。これが大切です。

📣コメント

・臨床現場で大切なのは「本当にヤバい=すぐに中止する必要がある」副作用に反応できることです。それを考えても、重大な副作用から覚える、というのはテストに限らず筋の良い覚え方だと思います。

試験前の総復習テクニック

試験直前は、重要な情報を効率的に振り返ることが求められます。Ankiの活用方法 医学部基礎医学編…と化した今回の記事の最後では、試験直前の復習テクニックを紹介していきます。

テクニック①試験範囲ごとにデッキを分ける

医学部では短期間に複数科目の対策をする、ということもザラです。科目ごとにデッキを分けることで、漏れなくダブりなく、試験範囲を効率的にカバー出来ます。また解剖、生理、病理など、分野別に復習することで、集中力を保ちながら進められます。

解剖学だけずーーーーーーーーっとやってると、正直飽きますからね笑

デッキを分けるポイントとして「::(コロン2つ)」をデッキ名に加えることで、サブデッキとして加えることが出来ます。

例えば「2年前期::生化学」「2年前期::免疫学」というデッキを作成すると、Anki画面ではこの様に表示されます。

個人的な使用方法として、medu4のテキスト毎にデッキを分けることで、「自分がそれぞれのデッキで何枚カードを作成しているか」が分かるようにしていました。

カードが少ない時に考えられることとしては①覚えている内容=分解された知識 が少ないか、②カードがまとまりすぎていることを意味します。

『12月13日 AnkiプラグインのおすすめTOP5』という記事で詳しく説明しますが、「Enhance Main Window」というプラグインを加えることで、その科目をどれだけ覚えたか?を確認することも可能です。

テクニック②苦手分野を重点的に復習する

Ankiでは「フィルターデッキ」機能を活用することで、苦手分野を重点的に復習することが出来ます。

(Mac用ですが‥)画面左上のツール>フィルターデッキを作成 を選択することで作成できるフィルターデッキ。ここでは、特定の条件を満たすカードのみを演習することが出来ます。

国家試験の直前では「過去に5回以上間違えた、免疫分野の問題」などのフィルターデッキを作成して、演習していました。間違えた回数が多い=覚えにくい知識ばかりが出題されるので、かなり萎えましたね笑

Ankiの面白い所は何と言ってもここにある。

つまり、「間違えた回数」を「知識の難易度」という値に変換している点。

主観的な「難しい」を客観的に表現することに成功している点で、SRS並びにAnkiの開発者はすげぇな、と感じます。

まとめ

Ankiは、医学生にとって学習を効率化するための強力なツールです。今回は解剖学、生理学、病理学、薬理学、それぞれの科目に応用できる活用法を紹介しました。

医学‥とりわけ基礎医学はそのミクロさからイメージがしづらく、知識の洪水にさらわれがちな科目です。

今回紹介した方法を元に、試験対策や実践での成功に向けて、ぜひAnkiを活用してください!

******************

《最後まで読んで下さって、ありがとうございます!普段はAnki やNotion などデジタルツールの使い方や日々の研修で発見したことを発信しています。

参考になった!!と思ったそこのアナタ、スキ♥️やX等でシェアしていただけると、じょんはとてもハッピーになれます‥。よろしくお願いします(*^^*)》