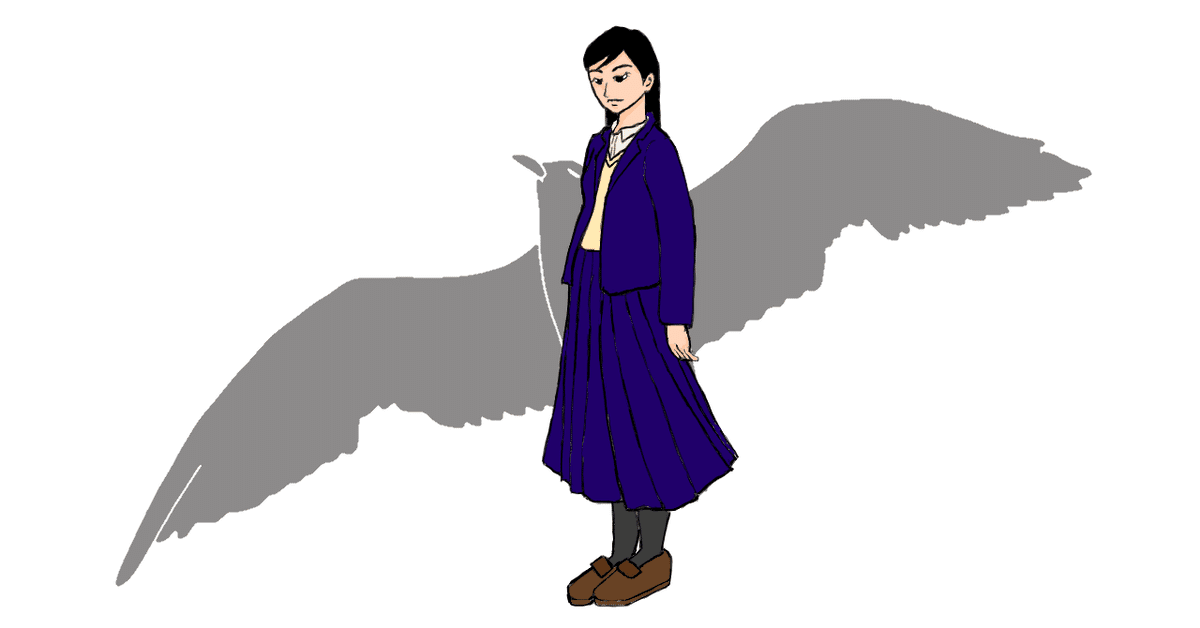

鳥【掌編小説】

黒髪は腰のあたりまでまっすぐ流れ、肌の白さを際立たせる。

切れ長の目は聡明な光を湛え、唇はほんのり紅い。頬は柔らかな曲線を描き、うなじは折れそうに細い。

だれが見てもうなずける美少女だった。

彼女の家は「鳥やしき」といわれている。

往来から見通せる広い庭に大小さまざまの籠があり、無数の鳥が入れられているのだ。

ハトだけでも20羽はいようか。小さいものはスズメに始まり、大きなものはなんとダチョウだ。

その異様さに恐れをなして、近辺の男たちも彼女には近づかなかった。

偶然である。

私は彼女がハトを捕獲するのを見ていた。

公園にいた、羽の傷ついた鳩だ。猫に襲われでもしたのか、血を流し、よたよたと歩いていた。

彼女がスカートのすそを翻し、背を丸めて走り寄り(その姿は大型の獣のようだった。少女の外観からは考えられないような身のこなしなのだ)、両手で鳩をすくいとって、学校の制服のブレザーに包み込んだ。

私は好奇心を抑えきれず聞いた。

「どうするの、それ」

彼女はこちらを見もせずに言った。

「飼います」

「あんなに飼っているのに?」

「ええ。まだ足りないんです」

数え切れないほどの鳥を集めて、まだ足りないなんて。

「なぜ? なにかに使うの?」

彼女ははじめてこちらを見た。

花の唇がほころぶ。

「ええ。大喰らいなんです」

黒い目がまばたきもせず私をとらえた。

あなたが深淵をのぞこうとするとき、深淵もまた、あなたをのぞきこんでいる。

このごろでは、珍しがってわざわざあの家を見に行く者も多いと聞いた。

謎は常に魅力的だが、リスクをともなうことを忘れてはならない。