現在の「グローバル」と「マーケティング」を定義する

こんにちは、noteコーディネーターの玉岡です。

本日紹介する書籍は、現在の日本を取り巻くリアルな「グローバル」においての、効果的なマーケティング施策を解説する一冊です。

▼著者と担当編集の、書籍制作の裏話が盛りだくさん!

2024年4月に行われた出版記念マーケティングの様子もご覧ください

目次構成はこちら。

第1章 2050年はアジアの時代-華人の価値観―

第2章 新事業・新バリューチェーンの創造

第3章 マーケター力=思考力×対人力×人間力・マーケターのスキル

第4章 はじまりはいつも仮説

第5章 ヒットの法則15原則―成功の5軸×3原則―

第6章 ブランドと社会価値・存在意義

第7章 事件は現場で起こっている-C A P Dの薦め-

第8章 イノベーター理論の実験場―中国市場―

変化するグローバルの定義

「グローバリゼーション」=欧米化から「アジア化」へ変容しているともいえる現在、「グローバル」の示し先も大きく変わってきています。

本書が設定するグローバルとは中国、インド、東南アジアといった、市場規模が大きく人口ピラミッドが適正(日本と逆)の国を指しています(少なくとも、私はそのように読みました)。

であるからこそ、グローバルマーケティングとはとりもなおさず、上述国の文化風土・商業習慣等を把握した上で実行しなければ意味を為さないでしょう。

本書内で挿入されるさまざまなデータ、実例は、味の素社で勝ちパターンを確立した著者の経験・蓄積に裏打ちされており、そこを拾い読むだけでも貴重なインプットになります。

「どこにでも見に行く」ことの大切さ

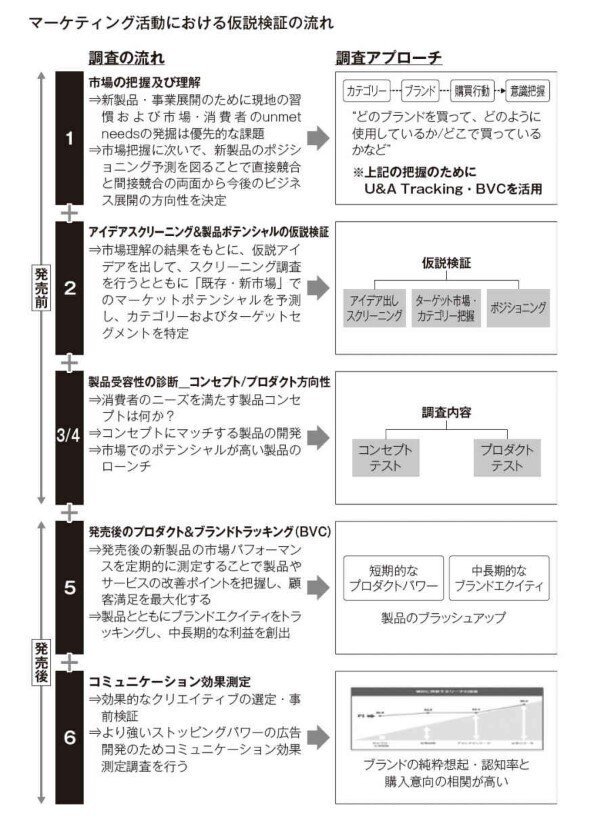

チャプター4 始まりはいつも仮説では、商品のユーザーストーリーを作るための著者の実践が語られます。

ハラル文化圏で受け入れられるための商品づくりに関するエピソードは、刺激的です。

仮説づくりのための「足」をいとわないこと。

その大切さを著者は「どこにでも見に行く」としてまとめます。

もちろん何の根拠もなしに仮説を立てたところで正解に近づくことはできません。私は味の素の駐在員だった頃から、マーケターは元バックパッカーが向いているのではと考えています。理由はマーケティングの仕事はオフィスにいて、パソコンを見ながら行うものではなく、現地に行き、現地の人と話し、現物を見て、現地の人たちが食べるものを同じように食べながら「ああでもない、こうでもない」と考えることが大切だからです。

次の仮説立案ワークシートは、実務でそのまま使える内容です。

成功の5軸と3原則の掛け合わせ

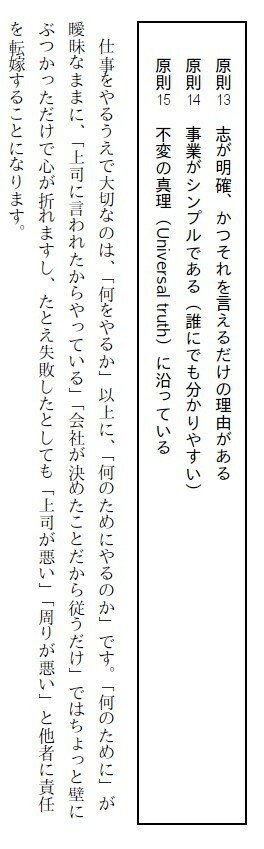

チャプター5では「ヒットの法則 15原則」が語られます。

ある意味、このチャプターが本書のキモとも言えるでしょう。

詳細はぜひ本書を読んでいただきたいと思います(Cook Do進出のエピソードなど、読んでいてわくわくします)。

その概要をつかむために、著者は次のようなガイドラインを掲載しています。

この原則の中で、私が一番刺さったのが「成功の軸 5」の原則3-15です。

マーケティングの世界は無数のテクニックやスキームのような「技」があり、それに長けることが優秀なマーケターであるとされる面があるのではないでしょうか。

もちろん、そうしたスキルナレッジは重要ですが、そのスキルを発揮するこの根幹がゆるぎないことが重要だと思います。

これまで自分が一緒に働いてきたマーケティング担当者で、感銘を受けた方は一様に言葉がシンプルで、強かったです。

PDCAからCAPDへ

チャプター7では「事件は現場で起こっている」として、「CAPD」なる考え方が解説されます。

字の通り、PDCAサイクルの順番を入れ替えたものですが、ではなぜチェックとアクションが計画立案の先に立つのか?その理由が著者ならではの経験と考察によって語られます。

下図もまた、必見です。

本書は、現在の社会的視座における「グローバル」を再定義し、その中で発揮するべきマーケティング手法が解説されています。

とにかく、マーケターは多忙な職種です。さまざまなデータ分析に加え、事業部門との折衝も多く、かつ自身が実案件を率いることもあるでしょう。

業務がいつのまにか目的にすり替わってしまいがちな激務のマーケターにこそ、ぜひ読んでほしい一冊です。