今回は新たな仕込みを実行

どうも、じぇいかわさきです。

何か新しいセンサーでもやってみようかなって思っていたのですが、実際に外に設置することを想定してみたんです。

現在使用しているRaspberry pi 3B+は室内での開発用というか、評価用ですので、実際に野外設置を考えて余っているRaspberry pi 3B+でもう一つ環境を作ってみました。

そうすれば、そのまま外に持っていくことができますし、何よりも今回はWiFiの接続も実施しました。

なにはともあれOSのインストール

いくら余っているRaspberry pi 3B+とは言え、OSを入れなければ単なる箱で文鎮にもなりません。

早速、ラズパイのHPからOSイメージをダウンロードして、microSDに書き込みます。

microSDへの書き込みは、専用ツールになっているのでWindowsでもmacでもアッと言う間に終わりますね。

とりあえず、モニター、キーボード、マウスを付けてLAN経由で行います。

何だか初期の頃のRaspy OSとは異なり、凄くスムーズになっているのに驚きです。

電源を入れれば、ロケールだけJapanに設定すれば後は勝手にやってくれる。WiFiもWAPキーだけ入力すれば完了なので超簡単。

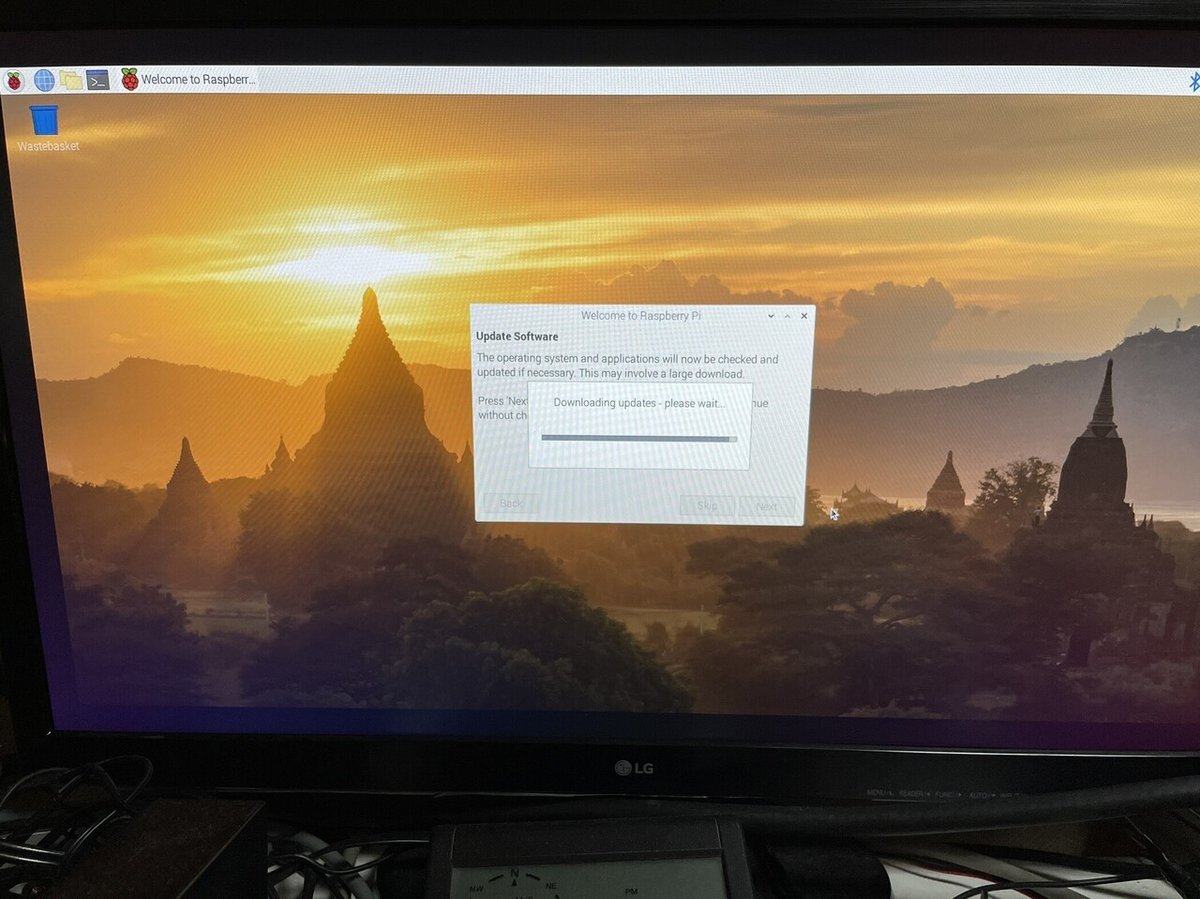

一通りの設定が終わると、OSのUpdateが始まります。

こちらも放置しておけば、勝手にやってくれ終わったらすぐに使えるようになります。

とりあえずOSの設定

いきなり初期設定で使うわけにも行かないので、WiFiとEth0を固定IPに変更をしておきます。

次は、ラズパイ設定でインターフェースを使えるように設定しておきます。

無効から有効にするのは

1.SSH

2.VNC

3.I2C

の3つになります。

最後にVNCの接続ができるように、2箇所の変更だけ実施します。

Securityのタブで、EncryptionをOFFにし、AuthenticationをVNC passwordにします。

次に、Users & Permissonsのタブを開きます。

Standard userをダブルクリックしてパスワードを設定します。

以上にVNC Server側の設定は完了になります。実際に接続して確認してみましょう。

macの画面にラズパイのディスクトップが現れたら完了ですね。

ここまでくれば、もう本体側のキーボードとマウスは必要なくなります。

以降はSSHで接続してmacのターミナルから操作します。

とりあえずMariaDBを入れる

さて、次は必需品のMariaDBをインストールします。

sudo apt install mariadb-server後は勝手にインストールしてくれます。

インストールの完了後はセットアップをします。

rootのパスワード設定と、各confファイルの中に文字コードセットがutf8mb4になっているかをすべて確認します。

設定が完了したら、サーバーをリスタートします。

サーバーが再起動して立ち上がったら、実際にログインができるかrootで入ってみます。

パスワードも聞いてくるのでセキュリティ上はOKでしょう。無事ログインでき、MariaDBが使用できるようになりました。

最後に、ラズパイの電源が切れた場合でも再起動後に自動的にMariaDBが起動するようにしておきます。

sudo systemctl enable mariadbこれでOKですね。

最後はIoTが使えることの確認で終了

とりあえずはMariaDBまで使えるようになりました。最後に実際に外で使うことを想定し、温湿度センサーのDHT11が使えることを確認します。

まずはgitが入っているかの確認をします。

sudo apt install git既にインストールされている場合は、問題有りません。

次にDHT11をクローンします。

git clone https://github.com/szazo/DHT11_Python.git

とコードを打ち込むと、ファイルがダウンロードされてDHT11_PythonというDIRが作成されます。

次に、DHT11のモジュールをインストールしますので次のコードを実行します。

sudo pip3 install dht無事インストールが完了後、先のDHT11_PythonのDIR内にある、example.pyを実行してみます。

python example.py

正常に動けば、タイムスタンプと同時に温湿度のデータが記録されるはずです。

ここまでくれば、今までの環境とほぼ同じ環境が出来上がりました。

次はYL96をもう一度使えるようにして、今までのIoTコードが動けば完了ですね。

続きは明日にします。

いいなと思ったら応援しよう!