肩井部の刺鍼法 解説編

こんにちは!陣内(@jin_anzu)です。

今回の記事は『肩井部の刺鍼法』について解説していきたいと思います。

今回の記事はどちらかというとビギナー向けになりますがどの方にも確認的にも見ていただける内容にしていきます。

まず刺鍼法をご紹介している動画はこちらになります。

いわゆる肩こりの症状の時に局所症状を改善させたいときに肩井穴への刺鍼をすることって多いですよね!?

しかし、気胸のリスクを考えるとなかなか刺鍼が怖いと考えられている方も多いのではないでしょうか!?

ここを紐解いていければなと思います。

この記事は単体では数量限定で試し読みであとは有料マガジンになります。よろしくおねがいします。

数量限定の方は売り切れになると少しずつ値上げになります。

マガジン購読者の方や初期に買っていただいた方がお得をするシステムになります。

1月以前にマガジン購読の方は購入せずみれますので購入せずご覧になってください。

画像クリックで記事一覧へ飛べます。

刺鍼法だけではなく僧帽筋にいわゆる肩こりがなぜ起こりやすいかも解説しながら書いていきます。

刺鍼するには刺鍼する意味、理由がちゃんとないといけないと私は思っています。

『なんとなく肩こりには肩井に刺鍼しよう。』っていうのが一番危険だと思っています。

しっかり考えを持って刺鍼を行うようにしましょう♬

今回の記事で学べることは

✓僧帽筋の解剖学

✓僧帽筋の刺鍼位置の同定

✓僧帽筋の刺鍼

です。

なるべくわかりやすく、読みやすく、明日に繋げやすい文章でお届けしていきたいと思います。

是非最後までご覧になってください。

ではいつも通り椎間関節の解剖学的な部分から再学習していきましょう♬

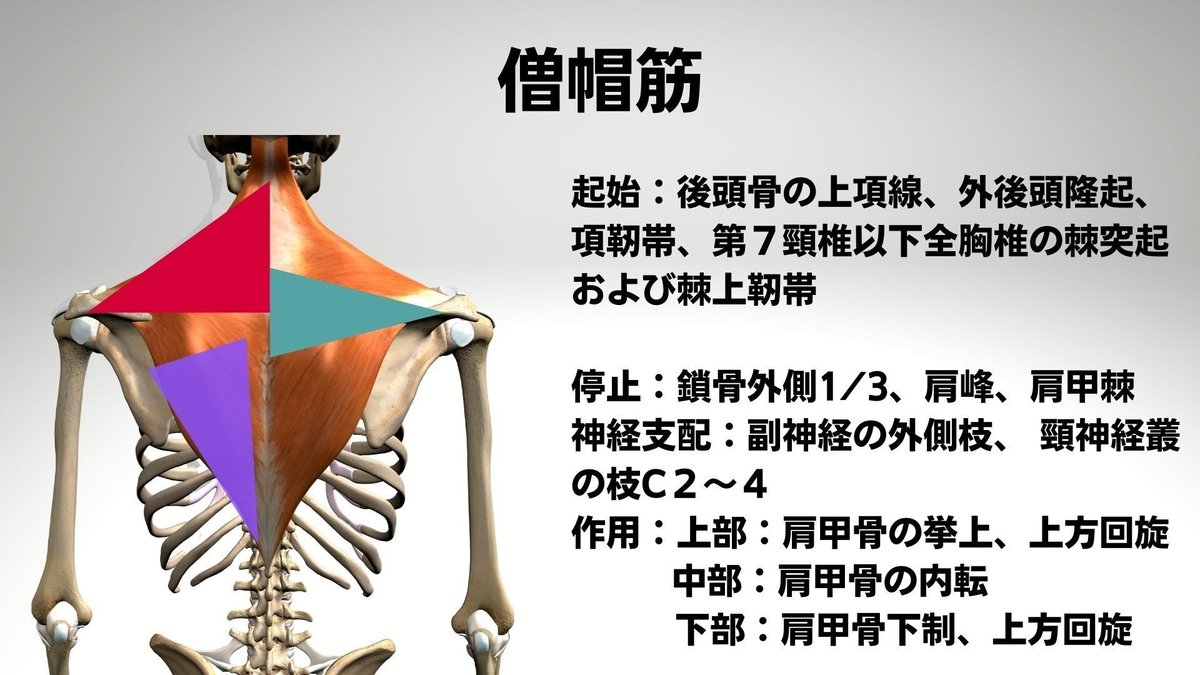

僧帽筋の解剖学

僧帽筋の基礎的な解剖は上記のように書いてあると思います。

これだけではなかなか『なぜ?』肩こりが起こるのかはイメージ付きずらいですよね!?

まずは僧帽筋を支配する動静脈の特徴を抑えましょう。

僧帽筋は次のような特徴があります。

僧帽筋の裏面を走行する静脈は

①動脈と伴走しないものがある

②静脈の合流点の数は動脈の分岐点の数の1.5倍に達す

③さらに静脈弁が欠落してる

これらの特徴を有していることから、常にうっ血し易い構造を有してるといえる。

また上大静脈へ流れる経路とは別に側副路として外椎骨静脈叢へ流れる経路が存在することも特徴として挙げられる.

という特徴があります。

ですので私は次のような経緯でいわゆる肩こりの症状を出しているのではないかと思っております。

姿勢などの問題で筋に何かしらのストレス

↓

筋血流の低下、組織の低酸素化

↓

ブラジキニン、サブスタンスPなどの疼痛物質が発現

↓

肩こりの症状が生じる

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?