押入れの奥にひそむダンボールのみかん箱の中身から見えてきたものは

はじめに

部屋を大幅にかたづけている。これもあらたな生活をはじめる準備のため。したがってけっこうおもいっきり取捨選択している。8割がた処分する方針ですすめている。

そのため、いちいちしまいこんだ箱のなかみをチェックしないとならない。きょうの作業もおわろうとするころ、出てきたものをついうっかりよみはじめてしまいひかれてしまった。

きょうはそんな話。

おかたづけの時間

きのうは定例の休日。わたしの休日は水曜日。その日にあわせて「やらないと…」と蓄積したままの家しごとをちまちまやる。昨今の状況から新しいしごとにむけて身軽になるため家のものをかたづける心づもり。

すでに1か月近く、学習サポートの職場と家においたままの資料をかたづけている。

するとさまざま出てくる。ほとんどのこっていないはずだった元職の資料。これが息子のへやの押し入れの一角からでてきた。息子の幼少の頃、ここへしまいこんだらしい。

それらが片づきようやく午後の陽がへやにさすのをみて、そろそろやめようとするころ、なにやらくらがりの押し入れの奥。目をこらすとダンボールのみかん箱。若い方はあまりご存知ないかもしれない。

むかしはみかんはこうしたダンボール箱でみせに山積みされてけっこう売られていた。箱が頑丈なので、荷物を運ぶのに重宝した。街で親子で住んでいた頃、いなかの祖父や伯母はこうしたみかん箱で山海の幸をたくさん詰めこんで送ってくれていた。

ということはなかみは古いもの? 頭をはてなマークがよぎる。むすこにたずねても「知らない。」という。しかたないのでからだをはんぶんほどもぐりこませて、持ち上げようとするが持ち上がらず、ずるずるとひきだした。

中身はなんと

ダンボールのみかん箱ふたつ。上に書いたようにこうした頑丈なダンボール箱はめったに見ない。しかもずっしり重い。ふたをあけるとこれもなにやら紙類、ノート類。Campusノートの青い図柄を見て「ああ、そうか。」とおぼろげな記憶がよみがえってきた。

「大学」の大学ノート。かなりある。集中講義を中心に教養部時代の講義ノートや専門にあがってからの実習実験ノート。大学院をうけるという後輩にあずけたものと思い込んでいた。家にあったんだ。ちらりとみると量子化学。シュレディンガー方程式などなど。こんなむずかしいことやってたんだ。すごいなあ。他人ごとのよう。もはやみずから修めてきたものとは思えない。

もうひとつの箱は

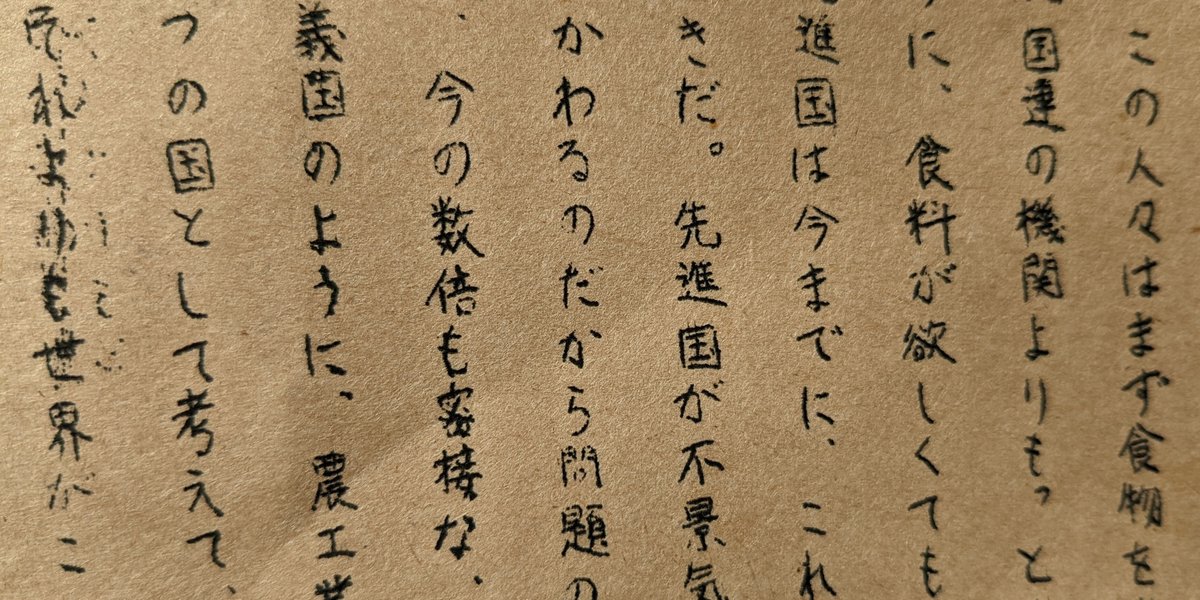

さらにもうひとつのみかん箱。こちらも重い。さいきん腰痛もちのわたしにはつらい。フローリングの廊下まで運んであける。薄茶けた紙の束。なんだろうとひとつをひろげる。こちらも若い方々にはなじみのないだろう「ガリ版刷り」の文字がならぶ。

目をこらすと見おぼえのある名前。そう、中学3年のクラスメイトのひとり。なんでここに。ほかのうす茶けた紙をひろげるとやはりべつの級友のもの。ああ、そうかこのころよくやっていた「文集」か。

当時はろうのにおいのする原紙をやすりの板に載せて固定、その原紙に鉄筆でひと文字ずつガリガリ音をたてつつ書いていた。ボールペンで書ける青い原紙もあった。できあがると原紙を謄写版の板上に固定、まっくろいインクをローラーで原紙にのせ、まっさらの白い紙にでてくるインクをおとしていた。いまでいうシルクスクリーンやひとむかしまえのリソグラフの原理とにている。

これを小中学生のこどもたちだけでやっていたからいまとなってはそれもすごい。文集をクラスみんなでつくっていたなんて。高校受験の中3の時期に手間や時間をやりくりしていたのか。すると束のなかからわたしの書いたぶんがでてきた。

おわりに

目を通しておどろいた。じぶんでいうのも変だが、しっかりした文章。視野はそんなにひろくない。せいいっぱいで世界をみつめている。すでに世のなかの矛盾や不条理を知りつつあったんだなあと感慨にふけりかけた。「あっ、いけない。かたづけ中だった。」とわれにかえる。

ふと何十年もまえの級友たちといっしょのころにかえれた。こんなものが残っていたなんて。ほかに当時の期末テストなど。中学と大学。いずれもひたむきだったんだなあと知れるものばかり。そして密度が濃い。

ヒトがおとなになるのにこれだけ濃密な手間と時間をおとなたちが授けてくれたなんて。当時に級友たちといっしょだったからこそのりこえられたんだと思う。あらためてこれらの方々への感謝の気持が湧いた。そして教育のたいせつさも。

関連記事

広告