弦と弓毛の摩擦

楽譜に指示があります

ppとかffとか表現していくにはどうする?

大きな音が出れば、小さな音も出せる?

どうして音は大きくなる?

(前回の続きです)

音量は弓の圧力と速さ

ここから理屈っぽいです。

音量は周波数と弦の振幅(振れ幅)ですね。

振幅が大きいと音量は大きい。

同じ周波数で振幅が大きいということは、

つまり、弓の速度も速くなきゃだめ!

(ついてきてくれてますか?)

次に

短い時間で弦を横にギュッて引っ張るために、

摩擦を大きくしたい。

振幅を大きくするということは、弦を横に動かす力が沢山いる。

だから、見合うだけ弓を弦に押し付けなきゃいけない。

ここが謎なんだけど、

引っ張ったら、どっかで反対方向に戻るわけで、

戻ってる間は弓と弦は滑ってなきゃいけない。

押さえつけすぎると、

戻る邪魔になって、音が こも る。

静止摩擦と動摩擦という単純な話は法則ではなくて、信用しすぎてはいけない。

でも、弦と弓の場合は静止摩擦>動摩擦

でも良さそう。振幅が最大になった時に滑り始め、

反対側まで振れると止まって

また引っ張られて振幅が最大になる

だから、

欲しい音量に見合った速度と圧力を体で覚える練習をしよう。

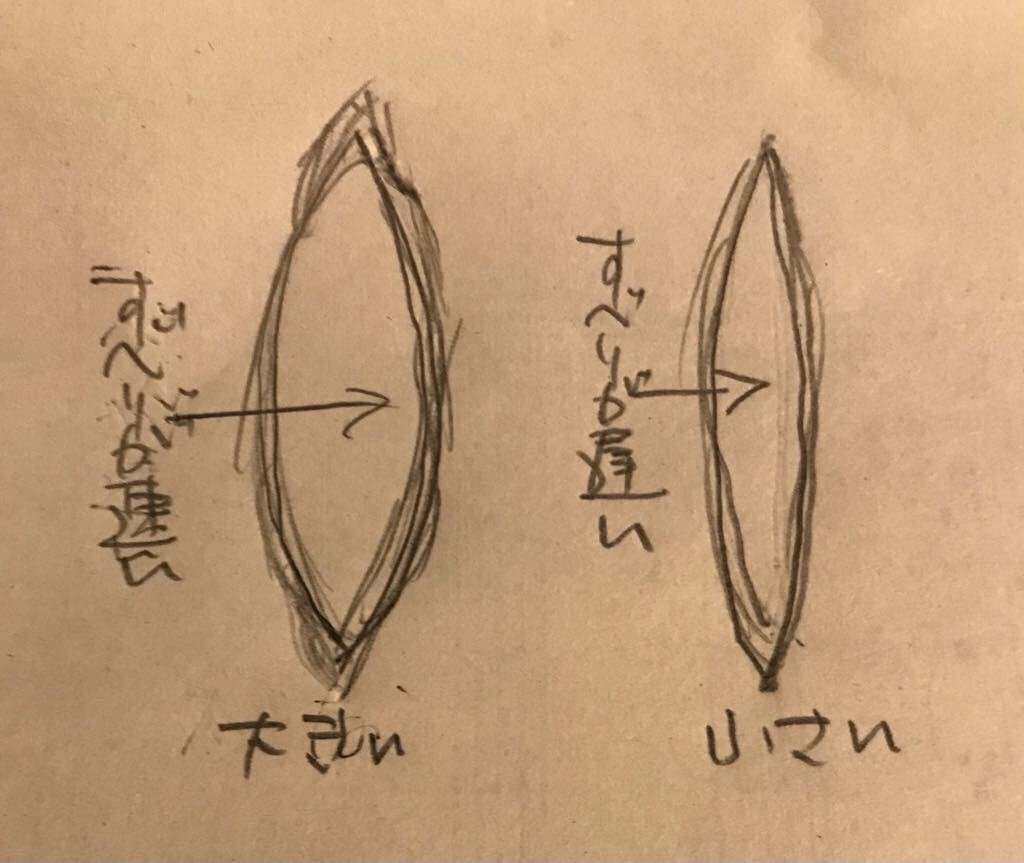

大きな音の時は弓が足りなくなる、

小さい音なら弓はゆっくり、

って常識ですよね。

考えるまでもない?(笑)

長々とここまでお読みくださった方々、ありがとうございます。